Архив за месяц: Март 2017

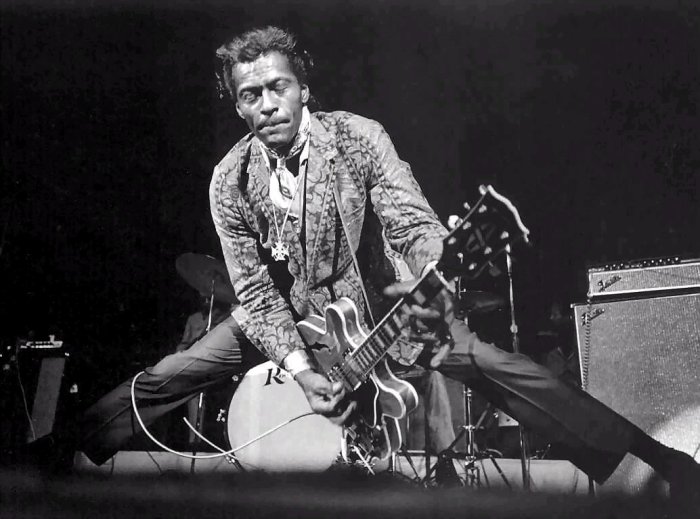

18 марта скончался американский музыкант Чак Берри – один из отцов-основателей рок-н-ролла. Ему было 90 лет. Музыке он посвятил 60 лет своей жизни и создал настоящие эталоны жанра — «Rock and Roll Music», «Maybellene», «Roll Over Beethoven», «Sweet Little Sixteen» и «Johnny B. Goode». Покойся с миром, Чак…

Стиль Чака Берри – это элементы кантри и ритм-энд-блюза. Его песни посвящены по большей части простым человеческим радостям, а его сценический образ оказал колоссальное воздействие на его многочисленных последователей. Музыкальные критики считают, что именно благодаря Берри рок-н-ролл выделился в отдельное направление.

Источник:

«Сэндхерст» — старейшая военная академия мира. В ней учился и Уинстон Черчилль, и внуки английской королевы Гарри и Уильям, и внук президента Казахстана Айсультан Назарбаев.

Начало

«Сэндхерст» считается старейшим военным учебным заведением в мире, однако формально он был создан уже после Второй мировой войны, в 1947 году. Это может смутить, но история «Сэндхерста» началась гораздо раньше. Эта академия была основана на базе двух других военных заведений — Королевской военной академии и Королевского военного колледжа.

Королевская военная академия была создана в 1741 году и готовило офицеров для артиллерии и инженерных войск, позднее — для войск связи и танковых войск. В таком виде она просуществовала до 1939 года.

Королевский военный колледж был основан в 1800 году и предназначался для подготовки офицеров штабной группы. В 1812 году в новом здании колледжа, которое построили в Сэндхерсте, стали обучать будущих строевых офицеров.

После 1860 года колледж стал военной школой Ост-Индской компании, с этого времени обучение в нем стало обычным путем для получения офицерского звания.

Кузница элит

«Сэндхерст» по праву гордится тем, что он был и до сих пор является кузницей офицерской элиты не только Британии, но и других стран.

«Сэндхерст» окончил эмир Катара Хамад бин Халифа аль-Тани, король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа, премьер-министр Иордании Зайд ибн Шакер, внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев (признан лучших курсантом своего набора), султан Брунея Хассанал Болкиах, султан Омана Кабус бен Саи, генерал-губернатор Новой Зеландии Фергюссон, Бернард, наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.

В Королевской военной академии также учился Марк Филлипс — спортсмен-конник, олимпийский чемпион 1972 года, первый супруг принцессы Анны, британский певец Джеймс Блант. «Сэндхерст» оканчивали внуки британской королевы принц Уильям и принц Гарри.

Окончил «Сэндхерст» и Уинстон Черчилль. Он поступил туда в 1893 году с огромным трудом и только с третьей попытки, но окончил 20-м по списку (всего на курсе обучалось 130 человек). Если учесть, что в школе он всегда числился по успеваемости самым последним, это был прогресс.

«Ховартс с оружием»

Особо суровыми среди курсантов считаются первые пять недель курса обучения. На этом этапе многие отказываются продолжать обучение. Строгая муштра и дисциплина, ранние подъемы, многокилометровые марш-броски, беспрекословное подчинение и соблюдение субординации — не каждый это выдержит, особенно если учитывать, что в «Сэндхерсте» часто оказываются дети аристократии и привилегированного класса. Сами курсанты в шутку называют первые пять недель в «Сэнхерсте» «Хогвартсом с оружием», только жизнь у них в этот период далеко не сказочная…

44 недели

Всего курс обучения в «Сэндхерсте» длится курс 44 недели. Он разбит на три семестра по 14 недель. В конце первого семестра кадеты проходят усиленный недельный курс подготовки «на выживание».

Второй семестр проходит на выезде, в тренировочной экспедиции, которая должна развить у кадетов навыки действий в неожиданных и кризисных ситуациях.

Затем начинается специализация — они проходят обучение в тех родах войск, в которых они затем будут служить: в пехоте, артиллерии, войсках обеспечения и так далее.

По истечении 44 недель обучения в «Сэндхерсте» выпускник должен быть готов ко всем неожиданностям военной жизни. Кадеты тренируются в беге, маршировке в полной выкладке, прохождении штурмовой полосы и плавании.

В первом семестре кадеты развивают силу и выносливость, во втором — её применение в боевых условиях, в третьем семестре идет закрепление материала и развитие морально-волевых качеств для успешного командования.

Огневая подготовка включает в себя обучение стрельбе из винтовки SA80 калибра 5,56 мм, пистолета «Браунинг» калибра 9 мм, легкого миномета калибра 51 мм и облегченного станкового пулемета. После обучения кадеты также обучают стрельбе своих солдат.

Также в академии проходит обучение тактике и стратегии боевых действий, проходят общеобразовательные предметы и учатся командовать.

В академии простор и для самообразования. «Сэндхерст» обладает одной из лучших библиотек Англии, посвященных военной тематике (около 180 000 книг, подписка на 350 газет и журналов).

Именные роты

Курсы обучения в «Сэндхерсте» начинаются в сентябре, январе и мае. Каждый набор — примерно 270 новых кадетов.

Набор делится на три роты по 90 человек, каждая рота в свою очередь — на три взвода по 30 кадетов.

Ротой командует майор, взводом — капитан, которому помогает старший сержант. В «Сэнхерсте» особо чтут традиции, поэтому роты называются в честь знаменитых сражений, в которых участвовала британская армия («Фолкленды», «Имжин», «Малайя», «Бленхейм», «Инкерман», «Ватерлоо», «Газа», «Сомма» и «Ипр» и так далее).

Спорт

Во время обучения в «Сэндхерсте» кадеты обязаны заниматься спортом. В этом у них большой выбор. Кадеты могут развиваться больше чем в полусотне видов, от плавания и бега до крикета и стрельбы по тарелочкам. Спорт помогает физическому развитию, развивает лидерские качества и волю к победе, а также помогает снять напряжение от загрузки военной муштрой.

Курсы для стоматологов

Королевская военная академия проводит обучение не только тех, кто решил по тем или иным причинам стать военным. В британской армии человек может служить и по своей гражданской специальности.

В «Сэндхерсте» желающие могут пройти спеиальный курс обучения, который длится один месяц. Набор на него проходит дважды в год, ежегодно на нем обучаются 120 человек. В королевской академии желающие знакомятся с армейской службой и получают начальные знания о военном деле. На эти курсы приглашаются специалисты в разных областях, от инженеров и стоматологов до священников и адвокатов.

источник

Возможно, теорию гравитации Эйнштейна

придется переписать после того, как исследователи Сент-Эндрюсского университета обнаружили гигантское кольцо галактик, удаляющееся от нас со скоростью, нарушающей наши расчеты.

Кольцо диаметром в 10 миллионов световых лет, которое состоит из карликовых галактик, расширяется очень быстро, как при Большом взрыве в миниатюре. Ученые полагают, что причина этого в том, что некогда соседняя с нами галактика Андромеда прошла рядом с нашей и разогнала их.

«Если бы теория гравитации Эйнштейна была верна, наша галактика никогда не смогла бы подойти достаточно близко к Андромеде, чтобы вытолкнуть что-то с такой скоростью», — заявил доктор Хуншэн Чжао.

Это открытие, если расчеты подтвердятся, потребует пересмотреть наше понимание гравитации и космоса, поскольку такое сближение галактик возможно лишь тогда, когда гравитация ослабевает медленнее, чем предполагалось до сих пор, когда галактики разлетаются в разные стороны, пишет Phys.org.

«Кольцеобразное распространение галактик весьма своеобразно. Эти небольшие галактики напоминают дождевые капли, разлетающиеся с крутящегося зонта. Я оцениваю вероятность случайного распределения галактик таким образом как 1 к 640», — говорит руководитель исследования Индранил Баник.

«Такая высокая скорость галактик требует в 60 раз большей массы, чем у звезд Млечного Пути и Андромеды. Однако, трение межу гигантскими гало темной материи привело бы к их слиянию, а не к тому, что они разлетелись на 2,5 млн световых лет, как и произошло», — говорит астроном Марсель Павловски, член команды ученых.

По мнению профессора Эрика Верлинде необходимости использовать темную материю в объяснении феномена гравитационного ускорения нет. Он предлагает новую теорию, которая точно рассчитывает скорость вращения звезд вокруг центра Млечного Пути, а также движение звезд внутри галактик. При этом он тоже считает, что гравитация ведет себя не так, как предсказал Эйнштейн.

Источник

В течение многих веков матросы из уст в уста передавали историю о громадном черном корабле, который двигался со сверхъестественной скоростью, несмотря на разорванные паруса. Многие утверждали, что видели легендарного «Летучего голландца» своими глазами, после чего их ждали трагические несчастья и удары судьбы. А для некоторых встреча с этим загадочным судном и вовсе оказалась фатальной. Некоторые современные исследователи всерьез полагают, что они действительно разгадали тайну «Летучего голландца».

«Летучий голландец» — загадочный корабль из серии фильмов «Пираты Карибского моря». | Фото: ru.pirates.wikia.com.

В рассказе Эдгара Аллана По «Рукопись, найденная в бутылке» (1833 год) повествуется о человеке, который после кораблекрушения попадает на таинственное судно. Его первая встреча с грозным кораблем описана в трагичной сцене, типичной для По:

«Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. […] Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростию море, корабль этот несся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру.»

Летучий голландец. Альберт Пинкхем Райдер, 1896 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Летучий голландец. Чарльз Дикс, 1860-е годы. | Фото: ru.wikipedia.org.

Скорее всего американского писателя вдохновили рассказы о «Летучем голландце». Согласно легенде, это громадный корабль, который был проклят и обречен плавать в море целую вечность. В среде моряков говорили, что капитан корабля, возвращаясь из Ост-Индии, погубил влюбленную пару. Проходя мыс Доброй Надежды, судно попало в шторм. Капитан-богохульник поклялся, что никто из его экипажа не ступит на землю, чем накликал беду. И теперь мрачное судно с бессмертной командой бороздит просторы океана. Лишь раз в десять лет капитан может сойти на берег, чтобы найти себе жену и таким образом снять чары.

Дэйви Джонс — капитан легендарного корабля. | Фото: всёсамоесамое.рф.

Обычно «Летучего голландца» видели издалека, когда он стремительно плыл под всеми парусами навстречу ветрe, что не могло не пугать бывалых моряков. Лишь иногда странный корабль приближался, и его матросы просили передать письма их родным. В любом случае встреча с «проклятым» судном считалась у суеверных моряков дурной приметой.

«Летучий голландец» из знаменитой пиратской киносаги. | Фото: masterok.livejournal.com.

Морских легенд и небылиц о корабле придумано много, но нет никаких реальных подтверждений истории о «Летучем голландце». Есть лишь одна теория, объясняющая появление призрачного корабля, который может скользить по волнам против ветра и даже летать в воздухе. Все дело в оптической иллюзии.

Схема, объясняющая принцип действия эффекта фата-моргана. | Фото: en.wikipedia.org.

Обман зрения или фата-моргана (название в честь феи Морганы, колдуньи из сказок про короля Артура) происходит из-за образования нескольких слоев воздуха с разными температурами. Они становятся своеобразными «зеркалами», с помощью которых «картинка» передается очень далеко. При этом изображение корабля отражается несколько раз. Таким образом, можно увидеть суда или острова, находящиеся далеко за горизонтом. Будет казаться, что они «плывут» прямо по воздуху.

Фата-моргана «Летучего голландца». Иллюстрация XIX века. | Фото: en.wikipedia.org.

Корабль-призрак «Летучий голландец» в серии компьютерных игр «Корсары 3». | Фото: ru.corsairs.wikia.com.

Проект декораций для первого акта оперы «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Баварская государственная опера, 1950 год

Источник:

Процветание государства определяется не только политикой. Есть масса факторов, способствующих благополучию. Если не усложнять, то есть страны, которым повезло.

Катар

На границе с Саудовской Аравией расположилась маленькая, но самая богатая страна мира – Катар. На площадь в 10 тысяч квадратных километров приходится 13 % всех мировых запасов нефти, а показатель ВВП на душу населения, по данным Forbes, составляет 103,4 тысячи долларов. А ведь на протяжении всей своей истории у Катара были большие проблемы с экономическим процветанием. Он всегда находился в центре междоусобных войн арабских правителей, и был обречен на постоянную уплату дани завоевателям. Добившись в 1470 году, наконец, фактической независимости, страна сразу же попала под гнет колонизаторов – сначала португальцев, потом англичан, которым нужен был рынок, а также добываемые здесь морские губки и жемчуг.

В 30-х годах XX века в стране обнаружили нефть. После Второй мировой войны, воспользовавшись ослаблением Великобритании, катарская династии Аль Тани смогла добиться независимости. Новое государство отказалось войти и в ОАЭ. Сегодня это процветающая страна с 300 тысячами коренного населения, которая занимает первое место в мире по показателю ВВП на душу населения.

Бруней-Даруссалам

Небольшое государство Бруней-Даруссалам в Юго-Восточной Азии называют не иначе как Королевством неизведанных сокровищ и Азиатской Венецией. Султан маленького мусульманского королевства Хассанал Болхиах за почти 30 лет независимости своего государства смог воплотить в реальность все то, о чем мечтали в СССР, но чего так и не достигли – равенства и благополучия простого народа.

Бруней занимает в Азии одно из первых мест по уровню жизни населения. Султанату принадлежит 4-е место в мире по уровню ВВП на душу населения. Порядка 90% доходов приносит добыча нефти и газа. Ежегодно из недр Брунея добывается около 10 млн кубометров нефти и 12 млн кубометров газа. И немалая часть из этого идет на благо граждан. В Брунее-Даруссаламе людям незнакомы такие слова, как безработица, минимальная заработная плата, попрошайничество. По достижении совершеннолетия каждый молодой человек получает от султана земельный участок. Заключив брак, молодая семья вправе рассчитывать на помощь государства в строительстве дома. Они не платят налог на транспорт, подоходный налог, коммунальные платежи, наслаждаются отличными дорогами и низкими ценами. Государство обеспечивает население бесплатным образованием и здравоохранением, а также поддерживает начинания – с бизнес-планом можно обращаться лично к султану.

Норвегия

Богатейшие нефтяные запасы Норвегии нашли в 1969 году буквально на последнем издыхании, когда уже никто не верил в успех исследовательской экспедиции. Норвежская Геологическая служба еще в 1958 году объявила: «Можете не рассчитывать на возможности существования угля, нефти или серы на континентальном шельфе у побережья Норвегии». И все же американские нефтяные компании продолжали проявлять интерес к потенциальным богатствам норвежских вод. В связи с этим, в 1963 году Норвегия провозгласила суверенитет государства на разведку и эксплуатацию экономических ресурсов, а спустя два года четко разделила границы континентального шлейфа с Данией и Великобританией. Остальное оставалось за Фортуной. И она не подвела. Поиск начался 19 июля 1966 года и продолжался несколько лет. В 1969 году компания «Филлипс Петролиум» перед тем, как объявить предприятие неудачным, решила пробурить последнюю скважину, отодвинув буровую на 1000 метров, и попала в точку, открыв гигантское месторождение нефти. Спустя 30 лет был обнаружен газ.

Итог всем известен: еще в начале XX века Норвегия была периферией Европы. Развитое рыболовство и судоходство не позволяло ей даже приблизиться по экономическому развитию к ведущим странам Старого света. Сегодня, согласно рейтингу Prosperity index – Норвегия самая процветающая страна мира, ВВП на душу населения в Норвегии составляет почти $70 тысяч долларов. Среди счастливых стран Норвегия самая стабильная.

Нидерланды

Но далеко не все преуспевающие страны строят экономику на разработке недр. Нидерланды, например, выигрывают за счет своего географического положения – через них проходят практически все торговые пути Европы. Удобное расположение еще в Новое время позволило стране стать крупнейшим конкурентом колониальной Британской империи. Сегодня, согласно рейтингу самых процветающих стран Prosperity Index, Нидерланды находятся на 9 месте, доход ВВП на душу населения составляет почти $50 тысяч.

источник

В 1815 году Российско-Американская компания (РАК), «заведовавшая» Аляской и Камчаткой, добилась соглашения с вождём гавайского острова Кауаи. По договору, тот вместе с подвластным ему населением поступал под покровительство России. Заведовал обустройством новой колонии немец на русской службе Георг Антон Шеффер.

В 1816-1817 годах силами местных жителей были построены три крепости, названные в честь Александра I, его жены императрицы Елизаветы и Барклая-де-Толли (до наших дней сохранились лишь остатки каменного фундамента Елизаветинской крепости).

Река Ханапепе была переименована в Дон. Местные вожди получили русские фамилии (Платов, Воронцов).

К сожалению, центральное правительство не оценило важность нового приобретения. Из Петербурга пришёл следующий вердикт: «Государь император изволит полагать, что приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принесть России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами».

Так, созданная в рекордные сроки русская колония оказалась фактически брошенной на произвол судьбы.

В отличие от царя Александра I, американцы очень даже оценили важность островов, и принялись активно выживать оттуда русских. В селении Ваимеа американские моряки предприняли попытку спустить российский флаг, но знамя защитили гавайские воины. 17 (29) июня 1817 года после вооруженного столкновения, в котором трое русских и несколько гавайцев были убиты, русские колонисты были вынуждены покинуть Гавайи и вернуться на Аляску.

источник

Имя выдающегося ученого-микробиолога Зинаиды Ермольевой сегодня известно во всем мире, в то время как на родине оно остается незаслуженно забытым. Ей удалось остановить холеру во времена Великой отечественной войны и спасти тысячи жизней, а затем – создать качественный отечественный антибиотик, который оказался в 1,4 раза действеннее англо-американского, за что она получила за рубежом прозвище «Мадам Пенициллин».

Создательница отечественного антибиотика | Фото: agaclip.com

Как ни удивительно, но на выбор ее профессии повлиял Петр Чайковский. История смерти любимого композитора (он скончался от холеры) заставила Зинаиду Ермольеву задуматься о поиске методов и средств противодействия этому страшному заболеванию. Борьба с холерой стала делом всей ее жизни. И в этом деле она достигла выдающихся успехов.

Ученый-микробиолог, чей вклад в науку неоценим | Фото: fb.ru

После окончания Мариинской женской гимназии в Новочеркасске Ермольева поступила на медицинский факультет Донского университета, где и осталась работать на кафедре микробиологии. В 1922 г. в Ростове-на-Дону вспыхнула эпидемия холеры, и Ермольева, несмотря на опасность заражения, начала изучение возбудителей этого заболевания. Она провела ряд лабораторных опытов, но были необходимы испытания на человеке. Чтобы подтвердить свою гипотезу о том, что некоторые холероподобные вибрионы в кишечнике человека могут превращаться в истинные холерные вибрионы и провоцировать заболевание, 24-летняя девушка решилась на смертельно опасный эксперимент – самозаражение. К счастью, этот эксперимент не имел трагических последствий и убедил Ермольеву в истинности ее предположений.

Выдающийся советский ученый-микробиолог, эпидемиолог и бактериохимик Зинаида Ермольева | Фото: fp.com.ua

Ученый-микробиолог Ермольева работала над методикой диагностики холеры и способами профилактики заболевания. Это ей принадлежит идея хлорирования питьевой воды в качестве обеззараживания, которая применяется по сей день. Уже в 1925 г. она возглавила отдел биохимии микробов в Биохимическом институте в Москве. Туда девушка приехала с одним чемоданом, где находились 500 культур холерных и холероподобных вибрионов. В Москве она познакомилась с бактериологом Львом Зильбером, который стал ее мужем. Вместе они работали в Институте им. Пастера во Франции и в Институте им. Коха в Германии.

Лев Зильбер и его жена Зинаида Ермольева, начало 1930-х гг. | Фото: mtdata.ru

Битву за Сталинград вели не только военные, но и ученые. Научные разработки Ермольевой оказались как нельзя более актуальными во время ВОВ: в 1942 г. фашистские оккупанты предприняли попытку заразить холерным вибрионом водоснабжение Сталинграда. Туда срочно направили ведущих микробиологов и эпидемиологов страны. Эшелон, в котором они вези бактериофаги – вирусы, поражающие клетки возбудителя холеры, попал под бомбежку, большая часть медикаментов была уничтожена. Поэтому Ермольевой на месте, в подвале одного из зданий, пришлось восстанавливать утраченные препараты. Холерный фаг вместе с хлебом ежедневно раздавали тысячам жителей Сталинграда, воду в колодцах хлорировали, санитарки делали прививки – в результате всех этих мероприятий эпидемию холеры в Сталинграде удалось предотвратить.

Создательница отечественного антибиотика | Фото: aif.ru

Во время войны тысячи солдат умирали не только в сражениях и от эпидемий, но и в результате гнойно-септических осложнений после ранений. Для борьбы с ними на Западе уже применяли пенициллин, но зарубежный препарат был недоступен. Тогда Ермольевой поручили разработку отечественного аналога универсального антибиотика. Она справилась и с этой задачей: в 1942 г. появился первый советский антибактериальный препарат «Крустозин», а в следующем году его запустили в массовое производство.

Советский ученый, чей вклад в науку неоценим | Фото: womanontop.ru

В результате применения этого препарата до 80% раненых солдат возвращались в строй, уровень смертности значительно снизился. В конце 1940-х гг. на Западе провели исследования и пришли к выводу, что отечественный пенициллин превосходит англо-американский по эффективности. О научных разработках ученого-микробиолога Ермольевой писали в зарубежных изданиях, тогда она и получила свое прозвище «Мадам Пенициллин».

Вклад Зинаиды Ермольевой в науку неоценим | Фото: volgmed.ru

Несмотря на то, что научные заслуги Ермольевой были очевидны и сама она стала лауреатом Сталинской премии (которую потратила на покупку самолета для армии), ее близкие не избежали репрессий: и первый, и второй муж были арестованы. По легенде, когда в благодарность за спасенную жизнь дочери один из генералов предложил ей спасти одного из них, она попросила освободить первого мужа, так как «Лев Зильбер нужен науке».

Ия Саввина в роли Татьяны Власенковой – героини романа Каверина, прототипом которой стала микробиолог Ермольева | Фото: kino-teatr.ru

Ермольева – автор более 500 научных работ, ее вклад в отечественную науку неоценим. Несмотря на это, имя выдающегося микробиолога остается в наши дни незаслуженно забытым. И когда вспоминают героев войны, об ученых говорят редко, хотя они этого заслуживают в неменьшей степени, чем военные.

Ия Саввина в роли Татьяны Власенковой – героини романа Каверина, прототипом которой стала микробиолог Ермольева

Источник:

На юге современного Ирака, в междуречье Тигра и Евфрата, почти 7000 лет назад поселился загадочный народ – шумеры. Они внесли весомый вклад в развитие человеческой цивилизации, но мы до сих пор не знаем, откуда шумеры пришли и на каком языке говорили.

Загадочный язык

Долину Месопотамии издавна населяли племена семитов-скотоводов. Именно их вытеснили на север пришельцы-шумеры. Сами шумеры не состояли в родстве с семитами, более того, их происхождение по сей день неясно. Неизвестна ни прародина шумеров, ни языковая семья, к которой принадлежал их язык.

На наше счастье, шумеры оставили много письменных памятников. Из них мы и узнаем, что «шумерами» этот народ называли соседние племена, а сами они именовали себя «санг-нгига» — «черноголовые». Язык же свой они называли «благородным языком» и считали единственным пригодным для людей (в отличие от не столь «благородных» семитских языков, на которых разговаривали их соседи).

Но шумерский язык не был однородным. Были в нем особые диалекты для женщин и мужчин, рыбаков и пастухов. Как звучал шумерский язык, неизвестно по сей день. Большое количество омонимов позволяет предположить, что язык этот был тоновым (как, например, современный китайский), а значит смысл сказанного часто зависел от интонации.

После заката шумерской цивилизации, язык шумеров еще долго изучался в Месопотамии, так как на нем были написаны большинство религиозных и литературных текстов.

Прародина шумеров

Одной из главных загадок остается прародина шумеров. Ученые строят гипотезы, основываясь на археологических данных и сведеньях, полученных из письменных источников.

Эта неизвестная нам азиатская страна должна была располагаться на море. Дело в том, что шумеры попали в Месопотамию по руслам рек, а первые их поселения появляются на юге долины, в дельтах Тигра и Евфрата. Сначала шумеров в Месопотамии было совсем немного – и не удивительно, ведь корабли могут вместить не так уж много переселенцев. Видимо, они были хорошими мореплавателями, раз смогли подняться вверх по незнакомым рекам и найти подходящее место, чтобы пристать к берегу.

Кроме того, ученые считают, что шумеры происходят из гористой местности. Не зря в их языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково. Да и шумерские храмы «зиккураты» по своему виду напоминают горы – это ступенчатые сооружения с широким основанием и узкой пирамидальной вершиной, где и находилось святилище.

Еще одно важное условие – эта страна должна была обладать развитыми технологиями. Шумеры были одним из наиболее продвинутых народов своего времени, они первые на всем Ближнем Востоке начали использовать колесо, создали ирригационную систему, изобрели уникальную письменность.

По одной из версий, эта легендарная прародина располагалась на юге Индии.

Пережившие потоп

Шумеры не зря избрали своей новой родиной долину Междуречья. Тигр и Евфрат берут начало в Армянском нагорье, и несут в долину плодородный ил и минеральные соли. Из-за этого почва в Месопотамии чрезвычайно плодородная, там в изобилии росли фруктовые деревья, злаки и овощи. Кроме того, в реках водилась рыба, на водопой стекались дикие звери, а на заливных лугах было вдоволь пищи для скота.

Но у всего этого изобилия была и обратная сторона. Когда в горах начинали таять снега, Тигр и Евфрат несли в долину потоки воды. В отличие от разливов Нила, разливы Тигра и Евфрата нельзя было предсказать, они не были регулярными.

Сильные разливы превращались в настоящее бедствие, они уничтожали все на своем пути: города и деревни, колосящиеся поля, животных и людей. Наверно, впервые столкнувшись с этим бедствием, шумеры и создали легенду об Зиусудре.

На собрание всех богов были принято страшное решение – уничтожить все человечество. Лишь один бог Энки пожалел людей. Он явился во сне к царю Зиусудре и велел ему построить огромный корабль. Зиусудра выполнил волю бога, на корабль он погрузил своё имущество, семью и родичей, различных мастеров для сохранения знаний и технологий, домашний скот, зверей и птиц. Двери корабля были засмолены снаружи.

Наутро начался страшный потоп, которого испугались даже боги. Дождь и ветер свирепствовали шесть дней и семь ночей. Наконец, когда вода начала отступать, Зиусудра покинул корабль и принес жертвы богам. Тогда в награду за его верность, боги даровали Зиусудре и его жене бессмертие.

Эта легенда не просто напоминает предание о Ноевом ковчеге, скорее всего библейская история является заимствованием из шумерской культуры. Ведь первые дошедшие до нас поэмы о потопе восходят аж к XVIII веку до нашей эры.

Цари-жрецы, цари-строители

Шумерские земли никогда не являлись единым государством. По сути дела это была совокупность городов-государств, каждый со своим законом, своей казной, своими правителями, своей армией. Общими были лишь язык, религия и культура. Города-государства могли враждовать между собой, могли обмениваться товарами или вступать в военные союзы.

В каждом городе-государстве правили три царя. Первый и самый главный назывался «эн». Это был царь-жрец (впрочем, эном могла быть и женщина). Главной задачей царя-эна было проведение религиозных церемоний: торжественных процессий, жертвоприношений. Кроме того, он заведовал всем храмовым имуществом, а иногда – имуществом всей общины.

Важной сферой жизни в древней Месопотамии было строительство. Шумерам приписывают изобретение обожженного кирпича. Из этого более прочного материала строились городские стены, храмы, амбары. Заведовал возведением этих сооружений жрец-строитель энси. Кроме того, энси следил за оросительной системой, ведь каналы, шлюзы и плотины позволяли хоть немного контролировать нерегулярные разливы.

На время ведения войны шумеры избирали еще одного предводителя – военного вождя – лугаля. Самым известным военным вождем был Гильгамеш, подвиги которого увековечены в одном из самых древних литературных произведений – «Эпосе о Гильгамеше». В этой истории великий герой бросает вызов богам, побеждает чудовищ, привозит в родной город Урук драгоценное кедровое дерево и даже спускается в загробный мир.

Шумерские боги

В Шумере существовала развитая религиозная система. Особым почитанием пользовались три бога: бог неба Ану, бог земли Энлиль и бог воды Энси. Помимо этого, у каждого города был свой бог-покровитель. Так, Энлиль особенно почитался в древнем городе Ниппуре. Жители Ниппура считали, что Энлиль подарил им такие важные изобретения как мотыга и плуг, а также научил строить города и возводить вокруг них стены.

Важными богами для шумеров были солнце (Уту) и луна (Наннар), сменявшие друг друга на небосклоне. И, конечно, одной из важнейших фигур шумерского пантеона была богиня Инанна, которую ассирийцы, позаимствовавшие религиозную систему у шумеров, станут именовать Иштар, а финикийцы – Астартой.

Инанна была богиней любви и плодородия и, одновременно, богиней войны. Она олицетворяла прежде всего плотскую любовь, страсть. Не зря во многих шумерских городах существовал обычай «божественного брака», когда цари, чтобы обеспечить плодородие свом землям, скоту и людям, проводили ночь с верховной жрицей Инанну, воплощавшей саму богиню.

Подобно многим древним богам, Инанну была капризна и непостоянна. Она часто влюблялась в смертных героев, и горе было тем, кто отвергал богиню!

Шумеры считали, что боги сотворили людей, смешав свою кровь с глиной. После смерти души попадали в загробный мир, где также не было ничего, кроме глины и пыли, которой и питались мертвые. Чтобы сделать жизнь своих умерших предков чуть лучше, шумеры приносили им в жертву еду и напитки.

Клинопись

Шумерская цивилизация достигла удивительных высот, даже после завоевания северными соседями, культура, язык и религия шумеров были заимствованы сначала Аккадом, потом Вавилонией и Ассирией.

Шумерам приписывают изобретение колеса, кирпичей и даже пива (хотя ячменный напиток они, скорее всего, изготавливали по другой технологии). Но главным достижением шумеров была, конечно, уникальная система письма – клинопись.

Клинопись получила свое название из-за формы значков, которые оставляла тростниковая палочка на мокрой глине – самом распространенном материале для письма.

Шумерское письмо произошло от системы подсчета различных товаров. Например, когда человек подсчитывал свое стадо, для обозначения каждой овцы он делал шарик из глины, потом эти шарики складывал в коробочку, а на коробочке оставлял пометки – количество этих шариков. Но ведь все овцы в стаде разные: разного пола, возраста. На шариках появлялись пометки, соответственно животному, которое они обозначали. И, наконец, овцу стали обозначать рисунком – пиктограммой. Рисовать тростниковой палочкой было не очень удобно, и пиктограмма превращалась в схематичное изображение, состоящее из вертикальных, горизонтальных и диагональных клинышков. И последний шаг – эта идеограмма стала обозначать не только овцу (по-шумерски «уду»), но и слог «уду» в составе сложных слов.

Сначала клинопись использовалась для составления хозяйственных документов. От древних жителей Месопотамии до нас дошли обширные архивы. Но позднее шумеры стали записывать и художественные тексты, и появились даже целые библиотеки из глиняных табличек, которым были не страшны пожары – ведь после обжига глина становилась только прочнее. Именно благодаря пожарам, в которых гибли шумерские города, захваченные воинственными аккадцами, до нас и дошли уникальные сведения об этой древней цивилизации.

источник

В 1703 году на отвоеванной у шведов земле, царь Петр I вырвал два куска дерна и сложил их крестом, тем самым положив начало славной истории северной столицы.

Санкт-Питер-Бурх и ко

Выстроенный город с доступом к северным водам должен был стать, по замыслам Петра, сильным военным форт-постом Российского государства. Нужен ли был Петру мирный город? Нужен, но лишь вокруг военной крепости – место для Петропавловской крепости будущий император и отметил крестом из подручных природных средств. Мечту о военной крепости Петр лелеял давно, крепость виделась ему в Азове, но военный поход завершился неудачно. Заячий остров стал счастливым билетом Петра в не менее счастливое будущее. Военная крепость была заложена, громкое название было ей присвоено, вокруг возводились городские постройки, селились люди – необходимо было задуматься о названии строящегося города. Акта со специальным наименованием города, впрочем, не последовало. Иностранные соратники Петра, русские подданные – полиглоты называли город Святого Петра каждый на свой манер, импровизируя со всеми частями долгого названия: Сант, Санкт, Сан; Питер, Петер; бург, бурх, бурк. Сам Петр в своих письмах старательно выводил и Санктъпетерсъбурк, и Санктпетерзбурк, и Петербурх. Поиск благозвучия продолжался вплоть до 1724 года и лишь после смерти императора в 1725 году, город получил свое окончательное название: Санкт-Петербург.

Петрополис

Легенда о том, что Петр мечтал назвать новый город в свою честь – лишь легенда. Мечтал Петр о том, чтобы посвятить город своему покровителю Апостолу Петру. С именем апостола Петр играл вплоть до своей смерти, первоначальная идея назвать город на Неве – Петрополис, распространения не получила. Петрополис (Петропол, Петрополь) – каменный город, стал Санкт-Петербургом, оставив в напоминание о своем коротком существовании лишь гравюру с изображением города с подписью «Петрополис». Отчего не сохранилось название с греко-италийскими мотивами за славным городом? Петр творил, Петр называл, но историю Древней Греции переиграть было ему не под силу. Полис – город воспетый Аристотелем и Сократом существовал, чтобы людям жилось хорошо. Стремился ли Петр наладить быт городского населения? Конечно, но воинские возможности новой столицы и ее населения были в приоритете, а рядом стояли западные города, Петр взглянул в сторону родных сердцу голландских «бургов».

Петроград

Закрепившееся название «Санкт-Петербург» благополучно просуществовало за городом вплоть до 1914 года. Летом 1914 года Российская империя вступила в Первую Мировую Войну. О том, что война затянется более чем на три года, никто не догадывался. Вступивший в войну как покровитель братских славянских народов император Николай II впервые ощущал долгожданное единство с народом – все были воодушевлены. Российскую империю повсеместно охватило антинемецкое настроение – горожане жгли немецкие лавки и магазины, бунтовали у германского посольства, а император, сам не без греха, (жена Николая II Александра Федоровна, бывшая немецкая принцесса) отказался от Санкт-Петербурга в пользу Петрограда. Нововведение было встречено общественностью негативно, в правительственных кругах политика Николая II поддержки не нашла: «Государь держится молодцом. Многие на него за Петроград нападают. Рухлов будто бы сказал: что это вы, ваше величество, – Петра Великого поправлять! – И знаете, как Государь ответил? Не рассердился, а отшутился: “Что же! Царь Петр требовал от своих генералов рапортов о викториях, а я рад был бы вестям о победах. Русский звук сердцу милее…”. История нового русского города Петрограда была короткой, но богатой на события, город с новым названием простоял на Неве до 1924 года.

Город Ленина

В январе 1924 года на Втором съезде Советов в память о безвременно ушедшем Владимире Ленине, Петроград получил название Ленинграда. Город, существовавший на протяжении двух веков под эгидой имени первого императора Петра Великого, получил название, основанное на псевдониме Владимира Ульянова. Исчез Ленинград в девяностые годы XX века.

Санкт-Петербург блокадный

Одним из героических подвигов жителей северной столицы с революционным названием «Ленинград» — стало сопротивление фашистской блокаде. Ленинград отстоял не только себя, но и свое название. Немцы намеревались переименовать город в Санкт-Петербург не из-за любви к русской истории, конечно. Мечты о новом рейхе на территории СССР обязывали дать русским городам немецкие названия. Планы гитлеровцев не были секретом для современников — немцы расставляли дорожные указатели «Петербург» и «Санкт-Петербург» на Волховском и Ленинградском направлениях.

Солженицына град

28 апреля 1991 года Александр Солженицын обратился с воззванием «К жителям города на Неве», не хотел Солженицын возвращать городу название Санкт-Петербург, о чем и писал. Иностранные предпочтения императорской власти Солженицыну не нравились – так было и с Петербургом, коснулось и Екатеринбурга. Согласный с начинаниями императора Николая II, Солженицын предлагал современникам назвать город – Свято-Петроград. В этом названии сочетались исконно-русские корни и дань апостолу Павлу. Была у Солженицына задумка назвать город и Невоградом. Этот вариант стал компромиссом между Петроградом и Петербургом. В итоге референдума город обратился к первоисточнику – в 1991 году был восстановлен Санкт-Петербург, а начинания Солженицына, посвятившего городу на Неве множество страниц, не получили поддержки. Так и живут петербуржцы в Санкт-Петербурге.

Ниен

Над названием северной столицы задумывались многие. Наследники народов, обитавших на территории построенного Петром города, и по наше время зовут Петербург не иначе как Ниен, Невоград, Неваборг. Ингерманландский город Ниен, по мнению сепаратистов, начался из шведской крепости Нюэнсканск, и рука Петра его не творила. Такого рода интерпретации названия – не редкость. Стоит задуматься, как назвали бы северный город славянофилы? Соседствующие в значительной близости финны? Предлагайте варианты, северный город примерил их много, ему не привыкать.

источник