Архив за месяц: Март 2017

Изменение климата является настолько актуальной проблемой, что, несмотря на трудности с радиоактивными отходами, атомная энергетика вновь становится востребованной. По крайней мере, до того момента, когда восполняемые источники энергии, такие как солнечные или ветровые, будут более широко применяемы. Мировой океан является хорошим источником обогащенного урана, но уран хранится на его дне в таких небольших количествах, что его добыча является экономически невыгодной. Тем не менее, ученые их Стэндфордского университета (США) разработали новый метод, который может утроить объемы добычи урана. Это означает, что мы можем получить новый источник урана, который позволит держать под контролем уровень углекислого газа в атмосфере.

Удивительно большое количество урана находится в океане в форме позитивно заряженных уранил-ионов. Его общее количество – примерно 4.5 миллиарда тонн, что достаточно для питания всех существующих растений примерно на шесть тысячелетий вперед. Однако до сих пор добыча урана стоила слишком дорого и занимала много времени.

Лучший способ получить уран из морской воды – опустить в нее полимерные волокна с покрытием из органического химического вещества амидоксима. Ионы уранила прикрепляются к амидоксиму, и позднее могут быть извлечены и переработаны в урановое топливо. Ключевые вопросы к эффективности такого метода следующие: как быстро ионы прикрепятся к амидоксиму, как много ионов прикрепится и какое количество раз полимерные волокна могут быть использованы снова.

Команда стэндфордских ученых придумала проводящий гибрид углеродного волокна и амиксодима. Он способен впитывать в девять раз больше урана, чем предыдущие модели фибры. За 11-часовой тест команде удалось добыть в три раза больше урана, а гибрид углеродного волокна и амиксодима прослужил в три раза дольше обычного амиксодима.

В 2012 году в Японии подсчитали, что при использовании обычного метода добычи урана, цена его составит 300 долларов за килограмм. Это примерно в три раза больше коммерческой стоимости, но прямо сейчас цена снизилась почти вдвое. «У нас по-прежнему много работы, но это большие шаги по направлению к практичности», — заявил соавтор исследования Ли Куй (Li Cui).

Источник

Эти дети хотели неосуществимого. Осознавая античеловеческую сущность действующего политического строя в СССР, они пытались придать ему иные, цивилизованные, черты – такие, какими они его хотели видеть. За это и поплатились.

Юные идеалисты

Свыше десятка парней и девушек по этому «еврейскому националистическому делу» были осуждены, трое мальчишек-«главарей» расстреляны. Студенты Борис Слуцкий, Евгений Гуревич и Владилен Фурман за 3 года до смерти Сталина озвучили альтернативную модель развития общества. У них не было резервов для осуществления собственных идей. Зато существовали «стукачи», которые оперативно сдали «прогрессивно мыслящих» студентов и тех, кто прислушивался к их идеям.

Такая чудная игра

Несмотря на прошедшее жестокие репрессии в советском обществе конца 50-х было место инакомыслию, и определенные идеи, противоречащие общепринятым, могли формироваться в юношеской среде. «Новое мышление» было неотделимо от ленинской идеологи, но «диктатуру пролетариата» прогрессивная молодежь трактовала по-своему. Юноши и девушки конца 50-х использовали те же методы, что их отцы и деды – листовки, группирование по отношению к заданиям… Во многом это была игра – такая чудная игра, за которую в итоге расстреливали или отправляли в лагеря. Фильм Петра Тодоровского «Какая чудная игра» во многом основан на сюжете истории вышеупомянутого «еврейского дела».

Как все начиналось

Трех «основоположников» Союза борьбы – Слуцкого. Гуревича и Фурмана, расстреляли. Более 15 человек приговорили к различным срокам заключения. После смерти Сталина эти люди были оправданы. Многие из них оставили воспоминания. Как вспоминала Сусанна Печуро, все начиналось с литературного кружка в Доме пионеров. Дети обсуждали разное, в том числе, разного рода политические акции типа борьбы с «безродным космополитизмом». Они бунтовали против идей, которые казались чуждыми мышлению несовершеннолетних того времени-нормальное явление для подростков 40- 50-х годов. Парни (Слуцкий, Гуревич Фурман) писали стихи и прозу, тогда это было круто, отчасти объединяло. Постепенно зашла речь об общеполитических вопросах. К кружке были разные люди, но стремление трактовать марксистско-ленинские высказывания являлось основополагающим.

Они все знали и понимали

Судя по воспоминаниям Сусанны Печуро, они догадывались о слежке — у многих к тому времени уже были арестованы родственники. По-детски даже пытались конспирироваться. Но это не спасло-всем членам не реализованного на практике Союза борьбы за дело революции пришлось пойти через ГУЛАГ. Слуцкого, Гуревича и Фурдмана расстреляли. Многие получили очень большие сроки. Одна из персонажей этой истории, Майя Углановская, к слову, жива. Она выпустила воспоминания, в том числе, и об этом периоде жизни.

источник

Постсоветские страны мы знаем по фильмам:

там всегда снежная зима, из радиоприемников звучит оперная музыка, а по телевизору транслируют балет. Конечно, я понимаю, что все это давно в прошлом, но первый раз летел в Украину, совершенно не представляя, что там увижу. Оказалось все совсем по-другому…

Вальтер Лэнг впервые попал в Украину в 2012 году. Тогда из далекой Бразилии он прилетел в Вену, откуда родом был его дед, заехал также в Амстердам и напоследок решил провести еще пару недель в Киеве. Пока гостил в украинской столице, познакомился со стартапщиками, которые предложили поучаствовать в полугодовом проекте. Вальтер, не долго думая, согласился. С тех пор он еще дважды прилетал в Украину и много путешествовал по стране. Гулял по одесским дворикам, побывал в средневековом Львове, увидел Каменец-Подольскую крепость, Запорожскую Сечь, вольницу казаков, Азовское море, уманский парк «Софиевка» и винницкие поющие фонтаны. В нашей сегодняшней беседе речь шла о том, чем же запомнилась Украина заокеанскому гостю.

О людях

Первое, что удивляет, это сервис. Продавцы в магазинах практически никогда не улыбаются, лишний раз даже цену спрашивать не хочется, нужно быстро выбрать, расплатиться и бежать. И да, не забыть положить деньги на тарелочку. У нас такого нет, я долго не мог привыкнуть к тому, что у меня из рук не хотели брать купюры.

Женщины зачастую выглядят наряднее, чем мужчины.

Украинки очень красивы, всегда на каблуках и с макияжем. Кажется, что девушка не выйдет без косметики даже в аптеку по соседству. У нас в Бразилии такого нет, а здесь почти каждая выглядит, как топ-модель. А вот мужчины мне не понравились. Самое ужасное, конечно, когда надевают носки с сандалиями. Так нельзя носить. Еще не понимаю, почему многие мужчины с пивным животом так любят спортивные костюмы Adidas. В городе часто можно увидеть таких «фейковых» спортсменов made in China.

Носки и сланцы. Пример того, как не нужно делать.

О городах

Львов — одно из лучших туристических мест в Украине.

Украина – прекрасное место для туризма. Когда видишь во Львове дом, который старше твоей страны, гуляешь по мощеным улицам, попадаешь в средневековые замки, нельзя не восхищаться, дух захватывает. Львов запомнился оригинальными ресторанчиками: это и огнедышащий дракон из «Дома Легенд», и десятки видов шоколадных десертов в уютных кофейнях, и вкуснейшее мясо в ресторане с палачом («Ресторация мяса и справедливости» — прим. О.К.).

Во Львове я впервые увидел снег, это было на прошлое Рождество. Выглядело здорово, но было холодно и скользко! А вообще ощущение, что идешь по песку на пляже, но на тебе почему-то много одежды и обувь. Снег так же хрустит, как и песок на Копакабане.

О зиме

Зима для бразильца — непростое испытание.

Снежная зима – это переворот сознания. Вокруг все белое, а на реке можно увидеть рыбаков, которые ходят по льду! Хотя зимой много трудностей: чтобы вынести мусор приходится надевать куртку, шапку и перчатки, потому как руки за пару минут просто отмерзают. Отдельная история – сушка белья на балконе. На ощупь НИКОГДА не определишь, когда оно высохло. Оно постоянно холодное.

Еще зимой украинцы традиционно купаются в проруби. Когда я увидел первый раз женщину в купальнике (на Крещение – прим. О.К.), которая бесстрашно полезла в воду, я понял, что украинцы очень смелые.

Сохнет ли белье зимой, для бразильца так и осталось тайной.

О домах

Дома украинцев удивляют тем, что вначале ты заходишь в жуткий подъезд, как из фильма ужасов, поднимаешься на дребезжащем лифте, а потом оказываешься в теплых уютных квартирах, ухоженных и с хорошим ремонтом. И да, во многих подъездах не работают мусоропроводы, вынести мусор – целое дело.

О транспорте

Плацкарт Вальтера не испугал.

Поезда – лучший транспорт, который можно придумать. Зря вы их не любите. В плацкарте, конечно, тесновато, но все равно можно поспать, а в купе вообще отлично. Я как-то ехал с тремя попутчиками, они угощали меня салом и поили водкой. Я тогда еще совсем не знал русского, но через пару часов мы прекрасно понимали друг друга.

В самолетах украинцев тоже сразу видно. Все пассажиры аплодируют пилотам после приземления. Мы так не делаем.

О еде

Вареники — одно из самых вкусных блюд украинской кухни.

Украинская кухня – это вкусно. Больше всего мне понравились пельмени и вареники и, конечно, блюда с грибами. У нас можно найти разве что маринованные грибы, а тут и сушеные, и свежие! Летом меня шокировала черешня, ее продают ведрами, у нас же – по 100 грамм, да и то по баснословной цене. Если бы я мог забрать такое ведро черешни с собой, я бы стал миллионером (шутит). Еще в Украине варят очень вкусные компоты, в Бразилии такого напитка нет, мы пьем только соки.

Изобилие черешни на украинских рынках покорило бразильца.

Однако есть и такие блюда, которые иностранцам лучше не показывать. Самые жуткие – холодец и узвар. Я понимаю, почему многие украинцы вырастают угрюмыми, наверное, в детстве мамы заставляли их пить узвар.

Салат Оливье, щедро приправленный майонезом, не произвел должного впечатления.

Украинцы почему-то кладут сливочное масло во все блюда, но при этом не смазывают маслом вареную кукурузу. Еще одно мое разочарование – майонез. Зачем-то его добавляют во все салаты. Хочешь приготовить национальное блюдо – порежь что угодно, заправь майонезом и укрась сверху укропом с петрушкой.

Хотя самое страшное для меня – это привычка украинцев пить пиво с сушеной рыбой. Вот этого я точно никогда не пойму.

Источник:

Среди композиторов широко распространено суеверие, по которому каждого, кто после Бетховена напишет 9-ю симфонию, ждут тяжелые жизненные испытания или быстрая смерть. Причин верить в такую легенду на самом деле существует огромное множество и тому подтверждение история.

Первоначально о Проклятии 9-ти симфоний упомянул Арнольд Шенберг, который в своих домыслах опирался на детальное исследование такой теории Густавом Малером. Тот считал, что «девятка» является неким «таинственным рубежом», преодолеть который для каждого композитора просто невозможно. И началась эта таинственная история из Людвига ван Бетховена, создавшего 9 легендарных симфоний. 10-ю он так и не успел завершить, ведь на пути стала смерть. Совпадение? Возможно, но после него еще многие композиторы не смогли преодолеть такой «роковой» рубеж.

Несколько младший современник Людвига – Шуберт также создал только девять симфоний (если учесть «Неоконченную», и незавершенную 7-ю симфонию). Столько же произведений оказалось в собрании известнейшего композитора Людвига Шпора. Если же взять в расчет прочих композиторов-симфонистов 19 столетия, то они также не смогли преодолеть таинственный рубеж:

— Брамс, Шуман, Берлиоз – по 4 симфонии;

— Сен-Санс и мендельсон – по 5;

— Чайковский – 6;

— Нильс Гаде – 8.

В конце 19 столетия роковой отметки достиг А. Дворжак – 9 симфоний. Однако после этого он не написал ни единой новой композиции, хотя его творческая деятельность продолжалась более 10 лет. В полной мере ощутил на себе магическое влияние «девятки» и австрийский симфонист Антон Брукер, который по официальны данным написал 11 симфоний. Но по утверждению самого автора две первые композиции он считал ученическими опытами, а не полноценными произведениями искусства. Таким образом, его последней симфонией стала опять же 9-я. В похожей ситуации оказался и ученик Брукера – Густав Малер, которому до смерти удалось написать 9 композиций. Среди современников Малера максимально приблизиться к таинственной черте удалось:

— К. Нильсен – 6 симфоний;

— Ч. Айвз – 7;

— Я. Сибелиус – 7;

— А. Глазунов – 8.

Магический рубеж был впервые преодолен лишь Д. Шостаковичем, который в 1945 году выпустил в свет свою 9 симфонию, а через долгих 8-лет и десятую. Но проклятие и его не обошло стороной, ведь вскоре после написания девятой симфонии он попал в немилость со стороны Сталина. После Шостаковича композиторам стало несколько легче, и они один за одним преодолевали некогда запретный предел. Среди них: Д. Мийо, Э. Тубин, М. Вайнберг, С. Слонимский. При этом проклятие никуда не пропало и является преградой для многих современных композиторов.

источник

Автомобильный завод в Тольятти выпустил невероятный вездеход на базе «Нивы»

В 1996 году группа компаний Wernox, специализирующихся на изготовлении и продаже коммерческих автомобилей, представила уникальную модель отечественной «Нивы», наделенную невероятными свойствами. Привычный для россиян внедорожник, получивший название «Бронто Марш», способен преодолевать не только снежные заносы, болота и прочую пересеченную местность, но и неплохо плавать. За долгие годы эксплуатации он претерпел ряд значительных изменений, поэтому версии 2016-2017 года представляют собой идеальный вездеход.

Новая «Нива» обладает привычной колесной формулой 4х4, которая вместе с двигателем мощностью в 80 лошадиных сил дает автомобилю отличную проходимость. Внедорожник имеет гидроусилитель рулевого управления, передний и задний мосты с винтовыми дифференциалами. Последние расположены на базе УАЗ и оснащены бортовыми редукторами.

Эффективно преодолевать болота и неглубокие водоемы автомобиль может благодаря высокой посадке и шинам сверхнизкого давления. При этом он доступен для дорог общего пользования, поэтому найти применение «Бронто» может любой желающий.

Особенной популярностью данная «Нива» пользуется у любителей оффроада. Многие из них дополняют внедорожник интересным тюнингом, качественно улучшающим характеристики автомобиля. Так, на представленном фото владелец «доработал» заводской экземпляр, установив баки на 1000 литров, заменил головные фары на оптику от танка Т-90, а также укомплектовал «Ниву» двумя лебедками с тяговым усилием 6 тонн спереди, 3 тонны сзади.

Таким образом, Нива «Бронто-Марш» — идеальный вездеход, отвечающим всем необходимым требованиям для покорения бездорожья. Он славится высоким качеством и практичностью и, что самое важное, — непревзойденной проходимостью. Кроме того, «Нива» собрана целиком из отечественных комплектующих, поэтому найти недостающую запчасть в нашей стране не составит труда.

Источник

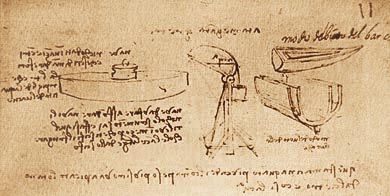

Он ратовал за гуманизм и мирное использование науки, но зарабатывал на жизнь военным инженером. В его арсенале эскизы серповидной колесницы, танка и даже пулемета.

1

Штопорная торпеда

По иронии судьбы, одна из главных военных разработок Леонардо сегодня служит в самых миролюбивых целях на кухне, в качестве штопора. Средневековая торпеда, по задумке гения вкручивалась в обшивку корабля и разрывала ее. Операция была сугубо подводной. Возможно, в дополнение к ней Леонардо разрабатывал устройства, позволяющее человеку долгое время незаметно находиться под водой – прототип акваланга и подводную лодку.

2

Подводная лодка

К 1502 году относится чертеж Леонардо, на котором исследователи видят проект подводной лодки. Причина того, что первые подводные суда появились лишь спустя три столетия, в XVIII веке, кроется в миролюбии гения. Он сопроводил свой чертеж следующим комментарием: «С помощью приспособлений люди получат возможность оставаться под водой в течение определенного времени… Я не публикую и не разглашаю мой метод по причине злобной природы людей, которые занялись бы предательскими убийствами на дне морей, разрушая корабли и топя их вместе с командой».

3

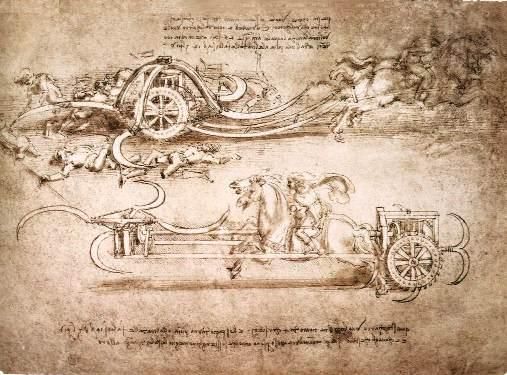

Колесница с косой

Со всех сторон убийственной колесницы Леонардо свисали косы. Она должна была действовать по принципу газонокосилки – прорывать ряды кавалерии и пехоты, скашивая ноги противникам. Судя по сопровождающим эскиз рисункам, колесница Леонардо могла стать самым смертоносным оружием Возрождения.

4

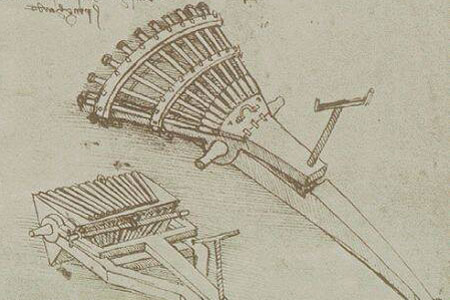

Пулемет

Исследователи да Винчи говорят, что основным его инженерным кредо было уменьшение роли человеческого фактора во время боя. Чем больше операций выполняет механизм, тем меньше вероятность ошибки. Именно Леонардо пришла мысль сконструировать систему наведения, что, по словам исследователя Касса Этьена, увеличило точность попадания в 10 раз. До той поры, во время стрельбы из пятнадцати выстрелов лишь один достигал цели. Чтобы навсегда избавится от принципа «стрелять пушками по воробьям» Леонардо создал машину, напоминающую по функционалу современный пулемет. Техника того времени не доросла еще до быстрой пальбы из одного ствола, поэтому, скорость заменялась количеством. Да Винчи предложил собрать по 11 мушкетов на трех досках и соединить их вместе. Задумка состояла в том, что пока одни стреляют, другие перезаряжаются.

5

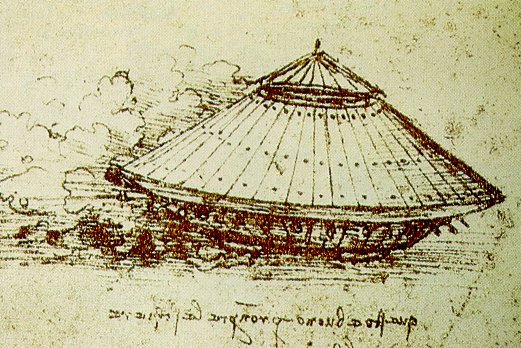

Танк да Винчи

По-другому его называют «боевой повозкой». Она выглядела как круглая, со всех сторон закрытая машина, которая приводилась в движение силой семерых людей. Изначально планировались лошади, но изобретатель быстро отказался от этой идеи, так как животные запаниковали бы в замкнутом пространстве. «Танк» Леонардо не просто должен был давить противника, но и расстреливать его. Для этого по всей окружности машины располагались мушкеты. К счастью, оно, как и большинство изобретений Леонардо, осталось только на бумаге.

6

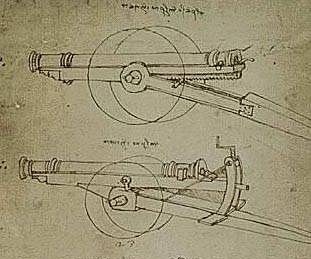

Паровая пушка

Пушечный ствол изготавливался из медной трубы, один из концов которого помещался в печь. В противоположный конец помещали ядро. Как только труба достаточно нагревалась, в специальную камеру за ядром вспрыскивали воду. Задумка состояла в том, что испаряющаяся вода заменяла порох и выталкивала ядро. Неизвестно, по каким причинам это оружие не оценили в XVI веке, но студенты университета Mit и эксперты передачи «Разрушители мифов» подтвердили – пушка была жизнеспособной.

7

Эспрингаль

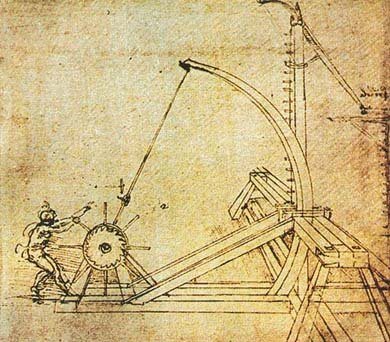

Последнее военное изобретение в нашем списке – катапульта со странным названием «Эспрингаль» или «спрингальд». В переводе это означает «скакун», «попрыгун», что полностью соответствует сути оружия. Согласно проекту да Винчи – это торсионная машина, которая работает по принципу действия «скрученной резинки». Рычаг натягивался веревкой, в специальный мешочек клался камень, а потом натяжение резко срывали и снаряд улетал к противнику. В отличие от традиционной римской катапульты Онагр, спрингаль не прижился. Он слишком уступал последнему в силе и дальнобойности.

источник

Русские археологи откопали немало удивительных находок, помогающих лучше узнать историю страны и человечества. Вспоминаем 7 самых крупных сенсаций российской археологии.

1

Принцесса Укока

Поразительная находка археологов на Горном Алтае, на плато Укок, прогремевшая не только на всю Россию, но ставшая известной во всем мире. В 1993 году новосибирскими археологами там было найдено захоронение женщины, датируемое V-III веками до нашей эры. Благодаря климату этого места, а также глубине захоронения, могила была скована льдом, а значит, сохранена от разложения.

Несколько дней, стараясь не навредить захоронению, археологи растапливали лед. В погребальной камере были найдены шесть коней под седлами и со сбруей, колода из лиственницы с бронзовыми гвоздями. Мумия молодой девушки (на момент смерти ей было около 25 лет) хорошо сохранилась. Она была в парике и одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, войлочные носки и шубу. Ученые спорят, была ли это знатная особа или она принадлежала к среднему слою пазырыкского общества.

Коренные алтайцы верят, что наводнения и землетрясения на их земле связаны с тем, что «принцессу» перенесли в музей, и требуют вернуть ее на плато Укок. Пока же удивительный экспонат можно увидеть в музее Горно-Алтайска, где для него специально создали пристройку и саркофаг с поддержанием температурного и влажностного режима.

2

Берестяные грамоты

К этому открытию шли долго: из летописей было известно, что на Руси писали на бересте, археологи иногда находили инструменты, которыми писали, но предполагали, что это шпильки для волос или гвозди. Берестяные грамоты искали под Новгородом, но началась Великая Отечественная война, и поиски остановились. Только в 1951 году на Неревском раскопе наконец обнаружили «Берестяную грамоту №1». К нашему времени найдено уже более тысячи берестяных грамот и даже одна берестяная иконка. Жители Новгорода находят их при прокладывании коммуникаций, а фрагмент «Грамоты №612» уроженец Новгорода Челноков нашел в собственном цветочном горшке при пересадке цветов!

Сейчас известны грамоты из самых разных мест России, а так же Беларуси и Украины. Это официальные документы, списки, учебные упражнения, рисунки, личные записки, содержащие в себе самую разную лексику – от любовной до обсценной.

3

Золото скифов

На огромной территории между Дунаем и Доном возвышается множество курганов. Они остались здесь от племени скифов, и каждый курган – «золотоносный», потому что только скифы клали так много золота в захоронения и знати, и обычных людей. Золото для скифов было символом жизни после смерти, и потому его клали во все курганы и в самых разных формах. Набеги на скифские курганы начались еще в средневековье, но и сейчас археологи находят в них сокровища. В одном из курганов нашли захоронение женщины-воина с оружием и золотыми бусами, в другом – бронзовое панно, изображающее битву греков с амазонками, в третьем – диадему из листового золота… Сотнями килограммов скифских золотых украшений наполнены коллекции Эрмитажа и других известных музеев.

4

Неизвестный тип человека

24 марта 2010 года журнал «Nature» опубликовал сенсационную статью о «денисовском человеке», останки которого были найдены в Денисовой пещере, расположенной в долине реки Ануй на Алтае. В пещере были найдены кость последней фаланги детского пальца руки, три огромных коренных зуба, принадлежавших молодому мужчине, и фаланга пальца ног. Исследователи провели анализ ДНК и выяснили, что остатки кости датируются периодом 40 тысяч лет назад. Более того, «денисовский человек» оказался вымершим типом человека, чей геном значительно отличается от нашего. Эволюционное расхождение такого человека и неандертальца произошло около 640 тыс. лет назад. Позже эти люди вымерли или частично смешались с Homo sapiens. В самой пещере археологи вскрыли 22 слоя, соответствующие разным культурным эпохам. Сейчас в эту пещеру можно попасть любому туристу.

5

Беломорские лабиринты

Лабиринты есть во всех частях света у народов, находящихся на разных стадиях развития. В России самые известные лабиринты находятся у Белого моря: их там около сорока, из них более тридцати — на Соловецких островах Архангельской области. Все северные лабиринты сложены из некрупных камней, имеют в плане вид овала, а внутри затейливые ходы, ведущие к центру. До сих пор никто не знает точного предназначения лабиринтов, тем более что их существует не один вид. Но чаще всего археологи связывают их с культом мертвых и погребальными обрядами. В поддержку этой теории говорит то, что на большом Заяцком острове под каменными кучами лабиринта археологи обнаружили пережжённые кости человека и каменные орудия. Есть предположение, что древние люди, жившие у моря, верили, что душа умершего человека переправляется через воду на другой остров, и она не должна вернуться назад. Этой цели и служил лабиринт: душа «блуждала» в нем и возвращалась обратно в царство мертвых. Возможно, лабиринты использовались и в обрядах инициации. К сожалению, изучение лабиринтов затруднено, т.к., раскапывая лабиринт, археолог уничтожает сам памятник.

6

Кровь мамонта

Самая свежая археологическая находка – она сделана всего два месяца назад, в конце мая 2013 года. Ее уникальность состоит не в том, что археологи нашли останки мамонта – такие находки уже никого не удивляют в археологическом мире. Но во льдах Ляховских островов Новосибирского архипелага ученые обнаружили тушу самки мамонта, мягкие ткани которой сохранились почти идеально. Поразительно, что в туше сохранилась кровь. Ученые разных стран возлагают большие надежды на эту находку. Они надеются найти живую клетку (то есть клетку с «жизнеспособным» ДНК) этого зверя и ставят вопрос о его клонировании.

7

Пять подводных городов

В районе киргизского озера Иссык-Куль уже открыты стоянки первобытных людей, петроглифы, разновременные могильники, кенотафы, каменные изваяния эпохи тюрков, средневековые городища, клады… Но археологи не остановились на этом и… пошли под воду! Международная российско-кыргызская подводная археологическая экспедиция на озере Иссык-Куль дала поразительные результаты. На дне озера обнаружено как минимум 5 древнейших городов, возраст которых – около 3 тысяч лет. Эти города стояли на одной из ветвей Великого Шелкового пути. Предполагается, что эти места были не только торговым, но и «курортным» центром древнего мира. По одной из легенд, здесь располагался древний армянский монастырь, в котором были погребены мощи апостола Матфея. По крайней мере, в известном «Каталанском атласе» обозначено и озеро Иссык-Куль, и монастырь, и святыня.

источник

В юности Георгий Гурджиев учился в той же духовной семинарии, что и Сталин.

В зрелые годы стал одним из повелителей дум в Европе. Здесь на учение мага и учителя была настоящая мода. Гурджиев породил культ.

Хитрый путь

Учение Гурджиева называют ещё учением четвертого пути. Классификация «путей» даётся им самим вполне определенная. Путь первый – это путь факира, который ради познания мира жертвует физическими благами. Второй путь – путь монаха. Монах обуздывает страсти. Третий путь – путь йогина, дисциплинирующего ум. Четвертый путь — объединяет и преломляет первые три. Это путь мага, путь максимальной осознанности, путь пробуждения от власти иллюзий и состояния автоматизма. Это «Айда-йога».

«Четвертый путь называют иногда путем хитреца. «Хитрецу» открыт один секрет, которого не знают ни факир, ни монах, ни йогин».

«Четвертый путь не требует уединения в пустыне, не требует от человека, чтобы он оставил все, чем жил раньше, отказался от всего. Четвертый путь начинается гораздо дальше, чем путь йоги; это значит, что человека нужно подготовить для четвертого пути, и такая подготовка приобретается в обыденной жизни; она должна быть очень серьезной и охватывать самые разные стороны.»

Институт

Гурджиеву по приезде в Европу нужно было «наделать шума», чтобы интерес к нему стал оборачиваться культом. В рекламной брошюре Института гармонического развития человека, который он открыл во Франции, говорилось о 5000 учениках. Явно завышенная сумма, как и заявленное количество «дисциплин», но таковы законы маркетинга. Институт Гурджиева был «кочующим».

В 1919-1920 годах Гурджиев открывал его в Тифлисе и Константинополе. Пробовал Гурджиев открыть его и в Германии — не сложились отношения с властями. Остановился Гурджиев на Франции. На средства учеников им был куплен замок в поместье Приэре, около Фонтенбло под Парижем.

Балет

То, что кардинально отличает учение Гурджиева от прочих школ — это использование в практике танца. В Институте Гурджиева ученики танцевали танцы двух видов: экзерсисы и балеты. Первые заключались в разнообразных движениях и испытаниях на выносливость. Например, надо было ходить по кругу с вытянутыми руками, что некоторым удавалось проделывать около часа, не отдыхая. Второй вид — это космогонический суфийский танец.

В последние годы жизни Гурджиев представлялся именно учителем танцев, что, конечно, значило больше, чем просто балетмейстер. Гурджиев утверждал, что в каждом его «священном танце» заключен тайный смысл, недоступный непосвященным. Существует даже версия, что Гурджиев своим балетом «Битва магов» ни много ни мало спровоцировал Вторую мировую войну.

Управляемый кризис

Основой обучения в Институте Гармонического развития человека был принцип маятника, а точнее — выведения маятника из состояния равновесия. Гурджиев утверждал, что любое развитие начинается в борьбе, что для эффективного роста требуется вывести человека из зоны комфорта. Холеные аристократки в Институте Гурджиева стирали и забивали гвозди, человека, боящегося вида крови, отправляли резать скотину. Такой радикальный подход, вкупе со спартанской дисциплиной, породил слухи о зверствах, творящихся в доме Мастера. Масла в огонь подлил трагический случай: после недолгого пребывания в Институте умерла английская писательница Кэтрин Мэнсфилд. Это до сих пор дает основание критикам Гурджиева называть его чуть ли не палачом, хотя женщина приехала в Институт уже тяжелобольной.

Сталин

Когда речь заходит о Гурджиеве, одной из самых «горячих» тем становится тема отношений Гурджиева со Сталиным. Очевидно, что они были знакомы: учились вместе в Тбилисской духовной семинарии, известно также, что Сталин останавливался в Москве у родного брата Гурджиева. Двоюродный брат Гурджиева, скульптор Меркуров, был привилегированной особой в Кремле – ему было дозволено делать посмертные маски с членов правительства и деятелей партийного аппарата. Заслужить странную, в определенной степени магическую роль кремлевского Гермеса-психопомпа (проводника душ умерших), Меркурову было бы гораздо легче, воспользовавшись протекцией брата. Гурджиев повлиял на то, что Сталин сменил дату своего рождения. Ректификация даты позволила ему взять и удерживать власть. В качестве года нового воплощения оба мага избрали один и тот же 1879 год. Тотем этого года — паук.

Нацисты

Тема связи Гитлера с Гурджиевым также является одной из «вечных». Известно, что Гурджиев был знаком с Гитлером и другими основоположниками национал-социализма. Фактически Гурджиев в течение определенного времени работал с ними. Сохранились фотографии начала 30-х годов, подтверждающие это обстоятельство. Свастика как символ национал-социализма также появилась при непосредственном участии Гурджиева.

Одним из учеников Гурджиева в 20-е годы был Карл фон Штюльпнагель. Уже в 30-е, когда бывший ученик шёл по улице в сопровождении двух эсэсовцев с собаками, Гурджиев дал ему пинка со словами «Recollection!» (Помни!). Гурджиев повел себя как дзэнский учитель, бьющий ученика палкой для пробуждения. В 1944-м году Штюлпнагель, уже генерал-полковник пехоты, стал участником заговора против Гитлера. По воспоминаниям, перед расстрелом ученик Гурджиева сохранил»солдатскую выправку».

Смерть

Гурджиев был страстным автогонщиком. В аварии он попадал не раз. После своей последней аварии Георгий Иванович отлежался в госпитале и снова стал учить танцам. Но через некоторое время вдруг упал прямо на занятиях. Умер маг 29 октября 1949 года в американском госпитале под Парижем. Врач, присутствовавший при смерти Гурджиева, вспоминал: «Я присутствовал при смерти стольких людей, но эта смерть потрясла меня своей необычностью, я не мог себе представить, чтобы кто-нибудь мог так умереть. В миг своей смерти он открыл глаза, сел в постели, поддерживаемый подушками, попросил шляпу, надел ее, красивую красную шляпу, взял сигарету в одну руку, чашку кофе в другую, закурил и стал потягивать кофе.»

Вся жизнь исчезла из его тела, но лицо его лучилось, а глаза сияли. В последнее мгновение он сказал: «Есть ли у кого-нибудь вопросы, а то я ухожу?».

источник