Архив за месяц: Март 2017

Ведущую группу татарского этноса составляют казанские татары. И сейчас мало кто сомневается в том, что их предками были булгары. Как же так случилось, что булгары стали татарами? Версии происхождения этого этнонима очень любопытны.

Тюркское происхождение этнонима

В первый раз название «татар» встречается в VIII веке в надписи на памятнике знаменитому полководцу Кюль-тегину, который был установлен во времена Второго Тюркского каганата – государства тюрков, находившегося на территории современной Монголии, но имевшего бо́льшую площадь. Надпись упоминает племенные союзы «отуз-татар» и «токуз-татар».

В X-XII веках этноним «татары» распространился в Китае, в Средней Азии и в Иране. Ученый XI века Махмуд Кашгари в своих трудах именовал «Татарской степью» пространство между Северным Китаем и Восточным Туркестаном.

Возможно, поэтому в начале XIII века так стали именовать и монголов, которые к этому времени победили татарские племена и захватили их земли.

Тюркско-персидское происхождение

Ученый антрополог Алексей Сухарев в работе «Казанские татары», опубликованной с Санкт-Петербурге в 1902 году заметил, что этноним татары происходит от тюркского слова «тат», которое означает не что иное, как горы, и слова персидского происхождения «ар» или «ир», что означает человек, мужчина, житель. Это слово встречается у многих народов: болгар, мадьяр, хазар. Встречается оно и у тюрков.

Персидское происхождение

Советская исследовательница Ольга Белозерская связывала происхождение этнонима с персидским словом «тептер» или «дэфтэр», которое трактуется как «колонист». Однако отмечают, что этноним «типтяр» более позднего происхождения. Скорее всего, он возник в XVI-XVII веках, когда так начали называть булгар, переселившихся со своих земель на Урал или в Башкирию.

Древнеперсидское происхождение

Существует гипотеза о том, что название «татары» произошло от древнеперсидского слова «тат» — так в старину называли персов. Исследователи ссылаются на ученого XI века Махмута Кашгари, который писал о том, что «татами тюрки называют тех, кто говорит на фарси».

Однако татами тюрки называли и китайцев, и даже уйгуров. И вполне могло статься, что тат означало «чужестранец», «иноязычный». Впрочем, одно другому не противоречит. Ведь тюрки могли называть татами сначала ираноговорящих, а потом название могло распространиться и на других чужаков.

Между прочим, русское слово «тать» тоже, может быть, позаимствовано у персов.

Греческое происхождение

Все мы знаем, что у древних греков слово «тартар» означало потусторонний мир, ад. Таким образом «тартарин» был обитателем подземных глубин. Название это возникло еще до нашествия войска Батыя на Европу. Возможно, его завезли сюда путешественники и купцы, но уже тогда слово «татары» ассоциировалось у европейцев с восточными варварами.

После нашествия Бату-хана европейцы стали воспринимать их исключительно как народ, вышедший из ада и несущий ужасы войны и смерть. Людвига IX прозвали святым, потому что он молился сам и призвал свой народ молиться, чтобы избежать нашествия Батыя. Как мы помним, в это время умер хан Удэгей. Монголы повернули назад. Это уверило европейцев в их правоте.

Отныне у народов Европы татары стали обобщением всех варварских народов, живущих на востоке.

Справедливости ради надо сказать, что на некоторых старых картах Европы Татария начиналась сразу за российской границей. Империя монголов распалась в XV веке, но европейские историки вплоть до XVIII века продолжали назвать татарами все восточные народы от Волги до Китая.

Между прочим, Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от материка называется так, потому что на его берегах тоже жили «татары» — орочи и удэгейцы. Во всяком случае, так считал Жан Франсуа Лаперуз, который и дал название проливу.

Китайское происхождение

Некоторые ученые считают, что этноним «татары» имеет китайское происхождение. Еще в V веке на северо-востоке Монголии и Манчжурии жило племя, которое китайцы называли «та-та», «да-да» или «татан». А на некоторых диалектах китайского название звучало именно как «татар» или «тартар» из-за носового дифтонга.

Племя было воинственным и постоянно тревожило соседей. Возможно, позже название тартар распространилось и на другие народы, недружелюбные к китайцам.

Скорее всего, именно из Китая название «татары» проникло в арабские и персидские литературные источники.

Согласно преданиям, само воинственное племя было уничтожено Чингисханом. Вот что писал об этом монголовед Евгений Кычанов: «Так погибло племя татар, еще до возвышения монголов давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам. И когда в далеких аулах и селениях на Западе через двадцать-тридцать лет после той резни раздавались тревожные крики: «Татары!», мало было среди надвигавшихся завоевателей настоящих татар, осталось лишь грозное имя их, а сами они давно лежали в земле родного улуса» («Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир»).

Сам же Чингисхан категорически запрещал называть монголов татарами.

Кстати, есть версия, что название племени могло произойти и от тунгусского слова «та-та» — тянуть тетиву.

Тохарское происхождение

Возникновение названия могло быть связано и с народом тохары (тагары, тугары), которые жили в Средней Азии, начиная с III века до н.э.

Тохары разгромили великую Бактрию, бывшую когда-то великим государством и основали Тохаристан, который располагался на юге современных Узбекистана и Таджикистана и на севере Афганистана. С I по IV века н.э. Тохаристан входил в состав Кушанского царства, а позже распался на отдельные владения.

В начале VII века Тохаристан состоял из 27 княжеств, которые подчинялись тюркам. Скорее всего, местное население смешивалось с ними.

Все тот же Махмуд Кашгари называл огромный регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном Татарской степью.

Для монголов тохары были чужаками, «татарами». Возможно, через какое-то время значение слов «тохары» и «татары» слилось, и так стали называть большую группу народов. Покоренные монголами народы приняли имя родственных им чужаков-тохар.

Так этноним татары мог перейти и на волжских булгар.

источник

Многие слышали, что сидение на корточках вредно для здоровья. Однако не все понимают, по каким причинам. Безобидная на первый взгляд поза может действительно иметь негативные последствия. Вот несколько основных причин, почему нельзя сидеть на корточках.

При сгибании коленей происходит пережимание кровяных сосудов, из-за чего серьезно нарушается кровоток к нижним конечностям. При длительном нахождении в позе «на корточках» в ногах будет ощущаться онемение. Человек постепенно теряет чувствительность конечностей и может испытывать сильный дискомфорт при возвращении в стоячее положение. Для возвращения кровотока в нормальный режим необходимо разогнуть колени и подождать несколько минут.

Поза добавляет лишнюю нагрузку на работу сердечных мышц. Нужно помнить, что сердце толкает кровь ко всем тканям и клеткам тела. Из-за добавочной нагрузки доставка крови к целям будет осложнена из-за уменьшенного размера артериального прохода. При частом сидении в такой позе могут развиться хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Из-за пережимания вен в коленях какой-то объем крови будет оставаться в нижних конечностях, отделенный от общего кровотока. Впоследствии такая кровь будет оказывать негативное воздействие на органы и ткани.

При занимании такой позиции повышается риск повреждения сосудов, которые находятся при сильном и неестественном сгибе в течении длительного времени.

Категорический запрет на такую позу распространяется на беременных женщин. Во время сидения на корточках заметно вырастает кровяное давление, которое действует на многие органы, заставляя их сжиматься. Кроме того, матку дополнительно сдавливают кости таза, что может привести к выкидышу или к преждевременным родам.

Регулярное нахождение в данное позиции стимулирует развитие варикозного расширения вен и вызывает судороги.

Спортсмены, которые садятся на корточки, после тренировок, могут свести на нет результаты своих усилий. Дело в том, что мышечные ткани, лишенные нормального доступа кислорода, перестают нормально развиваться. Ограничение кислорода происходит как раз из-за пережимания сосудов в коленях.

Существует устойчивое заблуждение, что такая поза позволяет расслабиться и снять усталость. Кратковременное сидение на корточках разумеется не окажет заметного негативного эффекта на организм, но если это станет привычкой, то последствия будут ощутимы достаточно скоро.

источник

11 марта 1985 года Михаил Горбачев занял пост генсека ЦК КПСС и стал последним главой тогда еще большой и мощной державы. Свою деятельность он начал с глобальной перестройки системы, одним из первых этапов которой стала антиалкогольная кампания.

Цель антиалкогольной кампании Горбачева

Горбачев сразу взял курс на активное ускорение социально-экономического развития государства и принялся за реализацию антиалкогольной программы, которую начали совместно готовить в ЦК еще при Брежневе. Однако сам Леонид Ильич не считал ее приоритетной задачей и не поддерживал.

Нужно признать, что у Горбачева были самые благие намерения. В одном из интервью он рассказал, что ситуация с массовым пьянством к тому моменту достигла критической отметки. Чуть ли не половина взрослого мужского населения перешагнула черту алкоголизма, пристрастились к рюмке и женщины. Пьянство на производстве, большое количество ДТП, брошенные родителями-алкоголиками на произвол судьбы дети – все эти проблемы требовали незамедлительного решения. И тогда Михаил Сергеевич принял решение бороться с ситуацией кардинально, как говорится, рубанул с плеча.

Глобальные планы и их реализация

16 мая 1985 года Президиум под руководством Горбачева издал указ «Об усилении борьбы с пьянством». Глобальная антиалкогольная кампания резко начала набирать обороты.

Основные пути реализации, ощутимые для населения:

● повышение цен на алкоголь в 2 и более раз;

● повсеместное уменьшение количества ликероводочных торговых точек;

● ограничение времени продажи (исключительно с 14.00 до 19.00);

● ужесточение наказания за распитие спиртных напитков в общественных местах (в том числе в городских парках, ж/д поездах).

Кампанию развернули с размахом. Повсеместно велась пропаганда здорового образа жизни, безалкогольных свадеб, юбилеев и других праздничных мероприятий. В продаже появилось безалкогольное шампанское, которым предлагали заменять настоящее. Но и на этом перегибы не закончились, это была лишь безобидная вершина «безалкогольного» айсберга.

Последствия антиалкогольной кампании 1985-1990 гг

Народ не был готов по указу ЦК расстаться с пагубной привычкой и бросить пить. Одновременно с началом безалкогольной кампании Горбачева началось развитие советской эпохи самогоноварения, подпольной торговли спиртом и спекуляции спиртными напитками. Самогоном и водкой из-под полы торговали предприимчивые граждане и таксисты. Из магазинов исчезло основное «сырье» для самогоноварения – сахар, который вскоре начали продавать по талонам, а в ликероводочные отделы выстраивались длинные очереди.

Употребление сомнительного алкогольного суррогата приводило к массовым вспышкам отравлений. Пили технический спирт, одеколон, денатурат и другие опасные вещества, содержащие градусы. Частично «вакуумную нишу» попытались заполнить наркоторговцы – именно тогда начался рост наркомании, ставшей глобальной проблемой.

Но самый большой урон был нанесен виноградникам. По имеющимся данным, было уничтожено около 30% – это на треть больше, чем составили потери во время ВОВ. В Молдавии, в Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе были полностью истреблены некоторые уникальные коллекционные сорта винограда, была запрещена селекционная работа. Началась травля талантливых селекционеров, которые посвятили этому всю свою жизнь.

А еще антиалкогольная шоковая терапия нанесла серьезный урон по экономике страны, которая находилась с самого начала перестройки не в лучшем положении.

Положительные результаты или приукрашенные факты?

После старта антиалкогольной кампании на местах радостно рапортовали о росте рождаемости, уменьшении преступности и увеличении продолжительности жизни. Однако на деле выглядело все не совсем так. Именно в те годы начался настоящий разгул криминалитета, так что данные о сокращении преступности правильнее назвать выдачей желаемого за действительное. А рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни историки и политологи больше склонны связывать с тем, что людям пообещали красивую жизнь и они поверили лозунгам, воспрянули духом.

Подведем итоги

Антиалкогольная кампания ни в одной стране мира не дала ожидаемых результатов. Бороться с пьянством нужно не запретами, а повышением уровня жизни.

источник

Зеки, участвовавшие в Великой Отечественной войне – явление особое. Изначально они не подлежали призыву на фронт, однако все изменили тяжелые потери Красной Армии в первые месяцы войны.

За искуплением – на фронт

В конце лета и осенью 1941 года в Западных и Центральных регионах Советского Союза в связи с продвижением противника возникла острая необходимость эвакуации более чем 750 тыс. арестантов. В связи с переполненностью тыловых тюрем часть заключенных пришлось расстреливать.

Однако все изменило постановление Верховного суда СССР от 22 января 1942 года, согласно которому «осуждение лиц, совершивших уголовное преступление, к лишению свободы на срок не свыше 2 лет без поражения в правах не является препятствием к призыву или мобилизации этих лиц в Красную Армию или Военно-Морской Флот».

Советское командование учитывая тяжелое положение на фронте и катастрофическую нехватку солдат вынужденно было пойти на беспрецедентный шаг – отправку на фронт узников ГУЛАГА. В 1942–1943 годах специальными постановлениями Государственного Комитета Обороны на фронт направляется более 157 тысяч зеков.

Впрочем, это постановление не касалось политических заключенных и осужденных за бандитизм. Также отправке на фронт не подлежали временно пораженные в правах, однако в 1943 году очередь дошла и до них.

Историк Юрий Рубцов ссылаясь на архивные данные говорит, что «за все годы войны исправительно-трудовые лагеря и колонии досрочно освободили и передали в действующую армию более 1 миллиона человек. Из них только 10% были направлены в штрафники. Большинство же пополнили обычные линейные части».

Война предоставляла заключенным прекрасный шанс с оружием в руках заслужить прощение, и многие горели желанием этим шансом воспользоваться. Для осужденных на фронте широко применялась отсрочка исполнения приговоров. Отличившиеся в боях нередко освобождались от наказания, с них снимали судимость.

Часть заключенных, в прошлом прошедших службу в РККА, отправлялась на фронт немедленно. За этой категорией зеков специально приезжали представители командования, которые давали высокие оценки боеспособности подобного контингента.

Особенно активно из лагерей пополнение стало черпаться на завершающем этапе войны. «Страшную силу», по словам нацистов, они представляли в войсках маршала Рокоссовского, освобождавших Польшу и Германию.

Стихия на свободе

Нередко от командиров можно было услышать, что зеки воевали старательнее, чем обычные солдаты: всем хотелось оправдаться. То, что для красноармейцев было старательностью, для немцев оборачивалось настоящим кошмаром.

На Ухтинском направлении в районе Кеми сражалось подразделение, в основном сформированное из заключенных Сорокского лагеря. Как свидетельствует очевидец, при атаке немецких войск, вдвое превышавших количество обороняющихся, один из бойцов не выдержал длительного сидения в обороне и с нецензурной бранью в адрес противника бросился вперед. Его примеру последовали остальные: бросок был настолько стремительным, что немцы, не выдержав натиска, отступили с большими потерями.

Известный советский актер Евгений Вестник, под командованием которого в артиллерийской батарее служили зеки, вспоминал: «Они воевали прекрасно. Были смелы, дисциплинированы . Я представлял их к наградам. И мне было абсолютно всё равно, за что они судимы. Их награждали за то, что они прекрасно проявляли себя в боях».

Значительно более тяжелые испытания ждали бывших «гулаговцев» в штрафных батальонах, где выжить под перекрестным огнем немецких частей и собственных заградотрядов было настоящим чудом.

Вот свидетельство замполита штрафного батальона 397-й Краснознамённой стрелковой дивизии, который пополнился заключенными с Урала: «Под непрерывными бомбовыми ударами вражеской авиации бойцы перебрались на другой берег реки (Оки) и выполнили поставленную задачу. Не успели отдышаться, как поступил новый приказ: взять деревню Сохановский посёлок… Здесь фашисты создали сильно укреплённый оборонительный рубеж. Отрыли окопы полного профиля, соединили их траншеями, установили проволочные заграждения… Однако оборона немцев была прорвана. Около трёх километров гнали фашистов». Замполит отмечал, что «за время боёв в батальоне не было ни одного случая дезертирства, членовредительст ва, угроз в адрес командиров».

Преступные инстинкты

Но все же не следует идеализировать «блатную армию». Привычный довоенный образ жизни и уголовные замашки давали о себе знать и в боевой обстановке. Ветеран войны, командир штрафной роты Иван Мамаев оставил нам немало воспоминаний о своих подчиненных. В 1943 году его заметно поредевшее подразделение было пополнено бойцами из числа «блатных» и очень скоро под началом Мамаев оказались «сплошные уголовники».

Буквально через сутки после прибытия новобранцев у командира взвода пропал планшет с документами и деньгами. К совести зеков призывать было бесполезно, однако Мамаеву удалось воздействовать на подчиненных. Свое обращение к нерадивым воякам он закончил фразой: «Запомните: вы на фронте, а не на «малине». Здесь каждый «весёлый» поступок может стоить вам жизни». Наутро планшет был на месте.

Что еще хорошо удавалось уголовникам на фронте, так это подделывать печати. Этот навык оказался особенно полезным, когда они «приобретали» в селах продукты. Печать рисовалась чернилами прямо на мягкой части ладони в основании большого пальца и отличить ее от настоящей было практически невозможно. Но если таких умельцев ловили с поличным – чаще всего их ждал расстрел.

Весьма колоритный и устрашающий образ «штрафника» рисует актер Евгений Вестник. Весной 1945 года в Восточной Пруссии его подразделение должно было перевезти через поляну тяжелые гаубицы, однако оставленный в арьергарде немецкий пулеметчик пресекал все попытки. Ликвидировать огневую точку было поручено «беломорканальни ку» рядовому Василию Кузнецову. «Через пол часа пулемет замолк. – вспоминал Весник. – А ещё через десять минут Вася принёс затвор немецкого пулемёта и…голову стрелявшего немца».

На вопрос командира: «Боже мой! Зачем голова?» – последовал ответ: «Товарищ гвардии лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор с брошенного пулемёта снял, а стрелявший сам ушёл… Я голову его принёс как факт, как доказательство!» .

Писатель Александр Сидоров признавал: «Преступники и на фронте оставались преступниками, в их среде привычным делом были пьянки, картёжные игры, поножовщина. При удобном случае они не брезговали грабежом или мародёрством».

В 1944 году в соответствии со специальным распоряжением ГУЛАГа неоднократно судимых уголовников и рецидивистов перестали призывать на фронт.

Зеки-герои

И все-таки доблесть и героизм «штрафников» не прошли незаметно. Многие из них были отмечены орденами и медалями, в том числе «За отвагу» и «За взятие Берлина». Некоторым было присвоено звание Героя Советского Союза. В частности, разведчику Владимиру Карпову, ставшему впоследствии писателем. Карпов попал под один из редких случаев, когда в штрафные подразделения отправляли политзаключенных .

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года о присвоении Карпову звания Героя Советского Союза перечислялось несколько подвигов разведчика, в которых им были проявлены «храбрость и мужество». Там отмечалось, что «за месяц боев тов. Карпов более 30 раз ходил во вражеский тыл и уничтожил со своей группой более 350 солдат и офицеров и взял в плен свыше 35 «языков»». А в одном из боев «проникнув в тыл первым ворвался в деревню, с группой уничтожил свыше 40 солдат противника и лично взял 11 пленных».

Но были и подвиги безымянных заключенных. Писатель Александр Макаров приводит такой эпизод, случившийся в начале войны у Финляндской границы. Одно из подразделений ГУЛАГА, находившееся возле Выборга, при наступлении немцев начало эвакуацию. Во время марша по болотистой местности Лодейного Поля его настигла танковая колонна вермахта. Положение стало критическим. «Тогда, – пишет автор, – один из заключенных подскочил к стоящей грузовой машине, сел за руль и, развернувшись, с полного хода двинулся в сторону идущему головному танку. Налетев на танк, заключенный геройски погиб вместе с машиной, но танк тоже стал и загорелся. Дорога была загорожена, остальные танки ушли обратно. Это спасло положение и дало возможность эвакуироваться».

Нельзя не признать, что при всей своей специфичности, зачастую плохой дисциплине и низкой боеготовности составленные из зеков воинские подразделения, тем не менее, внесли свою лепту в общее дело победы над фашизмом.

источник

Её отец Корней Чуковский был всесоюзным любимцем, обласканным властью, а её имя оказалось под запретом. Она сама побывала в сталинских застенках в 1926, её мужа расстреляли в 1938. Но она не сдавалась – дружила с Ахматовой и Бродским, защищала Пастернака и Сахарова, а в своих книгах рассказывала правду о ссылках, тюрьмах и застенках НКВД. Вот только увидели свет её литературные труды лишь после развала СССР.

Говорят: одна ласточка не делает весны. Но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться? Если так дожидаться каждой почке и травке, то весны никогда не будет.

Лев Толстой. На каждый день, с. 302

У старшей дочери Корнея Чуковского, Лидии, литературный талант проявился с детских лет, и с выбором профессии проблем не было – она успешно поступила в Институт искусств на литературоведческое отделение.

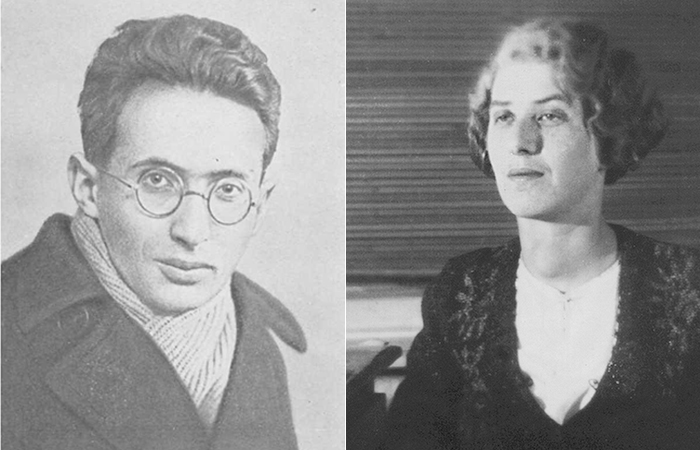

Семья Чуковских за обедом.

Но вскоре жизнь преподнесла ей первый неприятный сюрприз – арест и последующая ссылка в Саратов. Поводом для этого послужил необдуманный поступок одной из ее подружек, которая на машинке Корнея Ивановича без разрешения с его стороны напечатала антисоветскую листовку.

Лидия Чуковская в юности. / Фото: dev.radiovera.ru

Обвинили в этом Лидию, и хотя она была ни в чем не виновата, подставлять свою подругу не стала. И уже тогда проявился несгибаемый характер этой хрупкой девушки. Она категорически отказалась от предложения сотрудничества с НКВД в обмен на досрочное освобождение. И все же, благодаря хлопотам и прошениям своего отца, вместо назначенных 3 лет ссылка продлилась 11 месяцев. После окончания института она некоторое время работала в отделении Детгиза, которым в ту пору руководил С.Я.Маршак, вышла замуж за Цезаря Самойловича Вольпе, родила дочь Елену, но этот брак вскоре распался.

Матвей Петрович Бронштейн и Лидия Корнеевна Чуковская.

Однако судьба уготовила ей новую встречу с прекрасным молодым человеком, физиком-теоретиком, Матвеем Бронштейном. Сошлись они на почве литературы, в которой Матвей прекрасно разбирался, многие зарубежные произведения он читал на языке оригинала. Оказалось, что Лида и Матвей очень любили поэзию и знали наизусть множество стихов, особенно это относилось к Матвею, который обладал необыкновенной памятью и эрудированностью. Судьба щедро наделила его талантами. Хотя главным его призванием была физика, Матвей обладал и великолепными литературными способностями.

Лидия Чуковская с дочерью Еленой. / Фото: thelib.ru

Женившись на Лидии в 1934 году, он по просьбе Маршака написал несколько прекрасных научно-художественных книг для детей, одну из которых посвятил своей жене Лидочке. Эти его маленькие шедевры высоко оценил даже нобелевский лауреат по физике Лев Ландау. Лидочка и Митя проводили вместе очень много времени, и все равно им его не хватало. Они как будто чувствовали, что времени на счастливую совместную жизнь им отведено совсем немного, всего около двух лет.

Уже разведены мосты. Мы не расстанемся с тобою.

Мы вместе, вместе – я и ты, Сведенные навек судьбою.

Мосты разъяты над водой, Как изваяния разлуки.

Над нашей, над твоей судьбой Нева заламывает руки

Лидия и Елена Чуковские. / Фото: 1001.ru

В августе 1937 года Митя собрался съездить во время отпуска навестить родителей. Лидия оставалась – приболела дочка. И потом до конца жизни она не могла простить себе того, что опоздала в тот день проводить своего Митю, опоздала не только помочь ему со сборами, но даже к поезду. И с тех пор увидеться им больше не пришлось. Уже через несколько дней пришла беда – в Киеве на квартире у родителей Митю арестовали.

Я пустынной Москвою

Прохожу одиноко.

Вспоминаю и жду.

Мы любили с тобою

Чаши, полные света,

Что в Охотном ряду.

Нас игрушечный поезд

Увозил в подземелье,

Где веселая тьма.

Ах, игрушечный поезд!

Обещал ты веселье.

Оказалась тюрьма.

Многие современные физики сходятся во мнении, что этот арест на несколько десятков лет затормозил развитие целого научного направления, в котором работал Матвей — квантовая теория гравитации. Многие пытались помочь ему – и отец Лидии, Корней Чуковский, и Маршак, встали на защиту и такие маститые ученые, как И.Е.Тамм, С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе. Но все их попытки помочь оказались тщетны, в феврале 1938 года Матвей Бронштейн был расстрелян. Лидия Корнеевна тогда еще не знала, что означает вынесенный приговор «10 лет без права переписки». О том, что Матвея расстреляли, ей стало известно лишь в 1939 году.

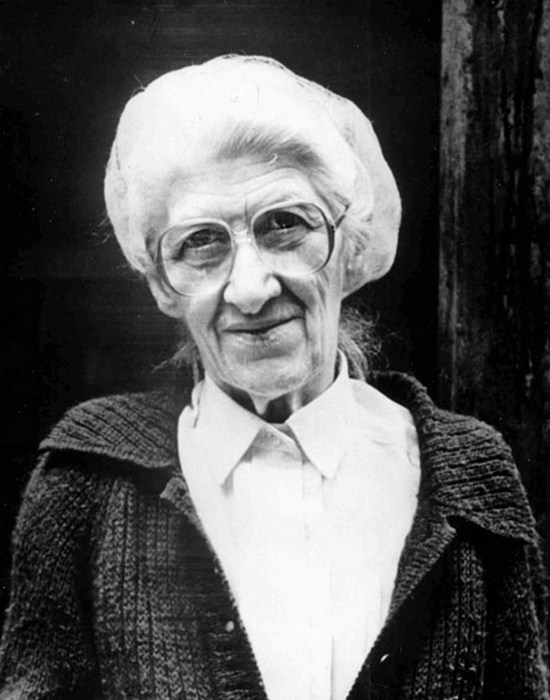

Лидия Корнеевна Чуковская. / Фото: chtoby-pomnili.com

После ареста мужа жизнь повернулась к Лидии Корнеевне совсем другой, скрытой от многих, стороной – встречи со следователями, прошения, бесконечные стояния в очередях, передачи в тюрьму. И это явилось толчком к написанию ею нескольких литературных произведений, отражающих происходящую трагедию. Как говорила Лидия Корнеевна, 1937 год рвался из нее наружу. Зимой 1940 года была закончена повесть «Софья Петровна», написанная непосредственно в те страшные годы перед войной, когда все это и происходило. В 60-х годах она была издана в Париже, затем в Нью-Йорке. И лишь в 1988 году — на родине. Еще одну повесть на тему сталинских репрессий, «Спуск под воду», она напишет в 1957 году. И эта повесть будет издана лишь в 1972 голу, и тоже не на родине.

Анна Ахматова — подруга и единомышленница Лидии Чуковской. / Фото: livelib.ru

В 1938 году в огромных и страшных очередях в Кресты общая беда свела и подружила двух женщин – Лидию Корнеевну Чуковскую и Анну Андреевну Ахматову, у которой в то время в тюрьме сидел сын Лев Гумилев. Лидия, понимая, какой бесценный подарок преподнесла ей судьба, старалась извлечь из него как можно больше. Она завела дневник, в котором с 1938-го по 1941-й и с 1952-го по 1962-й годы описывала, как проходили их встречи, о чем разговаривали, стихи же заучивала наизусть, в том числе и знаменитый «Реквием».

Эти бесценные записи были подготовлены к печати после смерти Ахматовой и изданы в сначала в Париже, а затем, в 90-е, и в России. После смерти Сталина, расстрела Берии в 1953 году и последовавшего за этим ХХ съезда КПСС, прошедшего в 1956 году, в стране наступил период «оттепели».

Не день сегодня, а феерия,

Ликует публика московская:

Открылся ГУМ, накрылся Берия,

И напечатана Чуковская.

А. Раскин 1953

Андрей Сахаров, Руфь Боннэр, Лидия Чуковская./фото: chukfamily.ru

В начале 60-х годов Лидия Корнеевна понесла в редакцию свою повесть «Софья Петровна», долгие годы тайно хранимую. Но ей отказали в публикации. «Оттепель» закончилась… И начались новые расправы и травли — Б.Пастернак, А. Солженицын, А.Сахаров, И. Бродский, Синявский и Даниэль, Гинзбург и другие. В те времена большинство либо молчало, либо поддерживало и прославляло, но Лидия Корнеевна с ее трепетным сердцем смело выступила в их защиту. Она была автором открытого письма Шолохову, в котором с гневом и возмущением осуждала его позицию в отношении писателей-правозащитников Синявского и Даниэля, получивших за свои статьи, изданные на Западе, по 7 лет строго режима. Шолохов же счел этот приговор слишком «мягким».

Вроде блюдца или скалки, что ли.

И на ней сыграть печали мира!

Голосом ее кричать от боли.

Неприметный голос, неказистый,

Еле слышный, сброшенный со счета.

Ну и что же! Был бы только чистый.

Остальное не моя забота…

Л. Чуковская. Маленькая, немощная лира

Лидия Чуковская. / Фото: chtoby-pomnili.com

В 1973 году началась открытая травля и самой правозащитницы. В январе 1974 г. ее исключили из Союза писателей, на публикации наложили строгий запрет, даже само упоминание ее имени было запрещено. Но исчезнув на 13 лет из литературы, из библиотек, из воспоминаний, Лидия Корнеевна каким-то чудом выстояла, и была восстановлена в Союзе писателей.

И наконец самой собою

Я заслужила право быть.

Стучать о стенку головою

Молиться или просто выть.

Надежда — поздно, слава — поздно,

Все поздно, даже быть живой…

Но, боже мой, как звездно, звездно…

Лес. Я. Звезда над головой.

Могила Лидии Чуковской.

В 1996 году в возрасте 89 лет она умерла, похоронили ее рядом с отцом на кладбище в Переделкино.

Источник:

В годы Великой Отечественной войны Челябинск называли Танкоградом не просто так — здесь в поте лица работали люди на нужды фронта. О героическом прошлом тракторного завода сегодня можно узнать, посетив музей ЧТЗ. Среди образцов машин смерти можно увидеть и один совершенно неожиданный экспонат — простую алюминиевую миску. Несмотря на то, что такие миски можно найти на старых кухнях десятками, экскурсоводы чтят именно эту и обязательно рассказывают посетителям историю ее владельца.

Челябинский тракторный завод в годы войны

Эту миску в музей несколько лет назад принес мужчина по имени Никитин Владимир, в 1930-40-е года он работал на Челябинском тракторном заводе. Тогда он был совсем молод, на второй год войны ему исполнилось всего 17 лет. День Рождения парня совпадает с большим праздником — Днем защитника Отечества, который в те годы назывался Днем Красной Армии и Флота. Тогда-то Владимир и получил в качестве подарка от коллег по цеху алюминиевую миску. Подарок запомнился ему на всю жизнь, поскольку миска была наполнена похлебкой. В конце обеда, когда он уже доел свою порцию, друзья «сбросились» ему остатками своих порций, наполнив до краев миску. Парень был тронут до глубины души.

Сталинец — продукция Челябинского тракторного завода

Нормально поесть было даже не просто навязчивым желанием, это было сродни несбыточной мечте. В те годы все ресурсы уходили на фронт, пайки были несоразмерно малы, труд — тяжелый, физический. Нередко можно было видеть, как несчастные заводчане падали в голодные обмороки прямо на рабочем месте.

В годы войны Челябинск называли Танкоградом

Порция похлебки была лучшим, что могли в те дни предложить ему друзья, настоящим подарком, ценным. Владимир выпросил в столовой разрешение забрать с собой миску как талисман-напоминание. После — долгие годы относился к ней с должным пиететом. А на закате жизни принес в музей, надеясь, что организаторы поймут его историю, проникнутся ею. Владимир не зря верил в душевность работников музея, они действительно включили миску в экспозицию музея и сопроводили памятной надписью.

Музей Челябинского тракторного завода

Та самая памятная тарелка

Пояснительная надпись

Источник:

При Сталине и Хрущеве 9 мая в СССР был рабочим днем. Хотя ранее, 8 мая 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая объявили как День всенародного торжества, Праздником Победы, а значит – нерабочим днем. Почему же день Победы не праздновали 17 лет?

Сначала отмечали, потом перестали

На параде Победы 9 мая 1945 года Сталина не было. Многие удивлялись – как, Верховный Главнокомандующий не принимает парад Победы? Вместо Сталина парад принимал Георгий Жуков на белом коне по кличке Кумир. Сначала выдвинули версию, что Сталин просто не умел держаться в седле. Но ведь он мог принимать парад на автомобиле, как это делали Черчилль, Рузвельт. Но факт остается фактом – Сталина на параде Победы 1945 года не было. Тем не менее, 9 мая был выходным днем:

Еще одной датой праздника победы считается 3 сентября, день, когда была побежден милитаризированная Япония. Существует указ Президиума Верховного Совета СССР, от 2 сентября 1945 года, что 3 сентября также объявляется нерабочим праздничным днем.

Таким образом, получается, что День Победы праздновали дважды в год три раза – в 1945, 1946 и 1947 году.

Отменили празднование дня Победы 24 декабря 1947 года, когда вышло новое постановление Президиума Верховного Совета CCCP:

Тогда постоянно переносили, отменяли, вновь назначали даты праздников. В 1947 году День Победы над Японией сделали рабочим днем. Был праздник 22 декабря, день памяти Ленина – в 1951 году он тоже стал рабочим. К тому же, СССР была объявлена холодная война в 1946 году, после Фултонской речи Черчилля, и организовывать праздник в масштабах всей страны было накладно, с точки зрения организации труда населения – неправильно. Все работали и восстанавливали разрушенные города, поселки, строили новые заводы. Отчасти, чтобы быть готовыми отразить новую атаку.

Существует еще одно предположение, почему перестали праздновать День победы. Инициатива исходила от Сталина, который воспринимал послевоенную популярность Георгия Жукова как прямую угрозу своему посту. В этом же ключе развивались политические дела «Дело авиаторов» и «Трофейное дело» в 1946-1948 годах.

Когда снова начали праздновать день Победы

С конца 1950-х годов Никите Хрущеву постоянно поступали предложения сделать День Победы праздничным и выходным днем. Позиция Хрущева была принципиальной – отказ, виду того, что 9 мая у советского народа ассоциировался со Сталиным.

Постановление о том, что 9 мая вновь объявляется праздничным днем, вышло в 1965 году, при Леониде Брежневе. Отчасти это связано с личностью генсека. Брежнев любил пышные празднества, масштабные мероприятия и чествования. К слову, если Сталин носил только одну награду, то у Брежнева был полный комплект – большинство наград он присвоил себе сам.

Еще одна причина – «круглая дата». В 1965 году исполнилось 20 лет со дня Победы. В СССР выросло поколение тех, кто войну не видел, а живые свидетели постарели и не участвовали в политической жизни. Самые «острые» подробности войны стали забываться. Также в 1965 году Москва получила звание «Города-героя».

источник

Великая княгиня Мария, 1906 год

Первый в мире космонавт Юрий Гагарин у своего автомобиля, 1965 год

Советские солдаты в Берлине, 1945 год

Крестьянская семья из-под Екатеринбурга, конец девятнадцатого века

Солдат с советским флагом в Берлине, 1945 год

Бойцы противотанковой артиллерии во время Великой отечественной войны

Рабочие автозавода с бригадиршей, 1954 год

Снайпер-рекордсменка Великой отечественной войны Людмила Павличенко

Хосе Рауль Капабланка в шахматном матче против Александра Алёхина, 1913 год

источник

Великое переселение уничтожило античный мир, построив на его руинах Средневековье. Несмотря на множество версий, до сих пор не ясно, что стало главной причиной движения варваров, откуда пришли гунны, и кем были праславяне.

Причины движения готов

Великое переселение народов, вопреки всеобщему мнению, началось не с нашествия гуннов, а с движения готов, которые мигрировали с территории Центральной Швеции, что тогда именовалась «Готией» к побережью Черного моря во II-III веке нашей эры. В процессе миграции к ним присоединялись все новые и новые племена: гепиды, бораны, тайфалы, герулы, вандалы, скиры. Они оставляли на своем пути лишь разрушения, и стали первыми, кто захватил и разорил Рим под предводительством короля Алариха.

Римско-германские войны впервые поставили под сомнение дальнейшее существование империи. Прочно обосновавшись на среднедунайской низменности, которая отныне стала центром варварского мира, они регулярно отправлялись в новые военные походы против своего могущественного соседа. Одним из самых успешных завоевания, была стратегически важная провинция Дакия, между реками Дунай, Тиссой, Прутом и Карпатами, которая стала впоследствии одним из основных плацдармов для германских вторжений в Империю.

Но какова же была сама причина, породившая эту кровавую миграцию, длившуюся, де-факто, половину тысячелетия: от II до VII веков нашей эры.

На самом деле, среди историков до сих пор нет единого мнения на этот счет, поэтому принято выделять совокупность факторов.

Во-первых, согласно готскому историку Иордану, во втором веке готы, проживающие в Скандинавии, столкнулись с проблемой перенаселения. По преданию, готский король Филимер принял решение переселиться в другую область вместе с семьями: «Когда там выросло великое множество люда, а правил всего только пятый после Берига король Филимир, то он постановил, чтобы войско готов вместе с семьями двинулось оттуда. В поисках удобнейших областей и подходящих мест для поселения он пришел в земли Скифии, которые на их языке назывались Ойум».

Очевидно, что одно перенаселение не могло поднять столь мощную орду варваров, состоящую не только из готов, а из многих других племен. По мнению исследователей, немаловажную роль сыграло общее похолодание или «климатический пессимум раннего Средневековья», который как раз в те времена набирал обороты. Температура падала, а климат оставался чрезмерно влажным. Хуже того, увеличивались ледники – становилось меньше лесов, меньше дичи. Народу грозил голод, а детская смертность увеличилась.

Изменение погодных условий довольно часто является первопричиной важных исторических событий. А климатический пессимум раннего средневековья как раз сопровождал всю историю великого переселения, достигнув своего пика в 535—536 годах.

Ну и, разумеется, не стоит забывать про человеческий фактор. Накануне великого переселения, в хозяйственной жизни германцев и славян произошли существенные сдвиги. В результате усилилось расслоение общества. Из среднего класса выделилась верхушка, не задействованная в производительном труде. Это была племенная элита, которой для поддержания своего статуса нужна была добыча, на роль которой идеально подходила Римская империя.

Откуда пришли гунны?

Осенью 376 года, народы, заселившие территории от Среднедунайской равнины до побережья Черного моря, вошли в движение. По восточным провинциям Римской империи поползли тревожные слухи о неких диких и жестоких варварах, которые едят сырое мясо, и уничтожают все на своем пути. Вскоре к римлянам явились посланцы от их вчерашних врагов остготов и вестготов, с просьбой поселиться на территории империи.

Главной причиной этого беспокойства были гуннские полчища, ворвавшиеся в Европу. Кто они и откуда пришли на тот момент не знал никто. Один из римских историков Аммиан Марцеллин полагал, что они родом с Меотийского болота, то есть с Азовского моря. Современные исследователи ассоциируют их с народом хунну, населявшим степи к северу от Китая, с 220 года до нашей эры по II век нашей. Это были первые племена, кто создал в Центральной Азии обширную кочевую империю. Впоследствии, часть их дошла до Европы, смешавшись по дороге с тюркскими, восточно-сарматскими и угорскими племенами, что образовало новый гуннский этнос.

Их нашествие считают одним из главных факторов, положивших начало великому переселению, точнее, второй его волне. На долгий путь, который привел к столь катастрофическим последствиям, их очевидно сподвигло оскудение пастбищ, что является постоянной проблемой кочевников и причиной их перманентного передвижения. Это же было причиной их постоянных конфликтов с Китаем, в результате чего была построена великая китайская стена. Однако в I веке до нашей эры, Китай воспользовался ослаблением Хуннской державы из-за междоусобиц, и нанес им сокрушительное поражение, которое подвело итог многовековым конфликтам.

Хуннская держава рухнула, и ее разрозненные части разбрелись по Азии и Европе. Часть самых отчаянных или, по словам Гумилева – пассионарии, двинулись на Запад, где прошли через Казахстан в 50-х годах II века нашей эры и вышли к берегам Волги. После 360 года, возможно опять в связи с общим похолоданием, они перешли Волгу и продолжили свой путь на Запад, где разгромили аланов и остготов. Вот как описывал это Аммиан Марцеллин: «Гунны, пройдя через земли алан, которые граничат с грейтунгами и обыкновенно называются танаитами, произвели у них страшное истребление и опустошение, а с уцелевшими заключили союз и присоединили их к себе. При их содействии они смело прорвались внезапным нападением в обширные и плодородные земли Эрманариха — короля остроготов». Вслед за ними последовали готы, которые под натиском кочевников разделились на вестготов и остготов. Гунны прочно обосновались на территориях Северного Причерноморья, вплотную подойдя к римским границам.

Как формировались славяне

На сегодняшний день не существует ни одной общепринятой версии о происхождении славянского этноса. Зато нам известно, что славянское этническое пространство, которое впоследствии станет фундаментом для образования древнерусского государства, образовалось благодаря великому переселению.

Мы практически ничего не знаем о праславянах: кем они были, какой образ жизни вели, и где собственно жили. Античные источники молчат об этом периоде истории наших предков. Это может свидетельствовать о том, что до прихода гуннов и переселения, их территории располагались далеко от границ Римской империи и не входили в круг интересов ее политиков. Правда, иногда нам все-же встречаются редкие упоминания о племенах венедов, о которых вспоминал еще Геродот, а также в более поздних источниках, об антах (уже в поздних источниках VI-VII веков) и склавинах (общее название, использовавшееся византийскими авторами для описания славян), которых принято считать родоначальниками славянских племен.

По некоторым версиям, все возможные прародители славян изначально представляли собой «горючую смесь» из скифских кочевых племен и местных народов (в том числе и греческих). Их общеславянский язык, а также археологическая общность начинает складываться не раньше V века, вероятнее всего на территориях Империи Аттилы. Именно в ней на основе заимствований из различных культур, формируется общеславянский язык, позднее известный как староболгарский или старославянский (болгары известны как ближайшие родичи гуннов). То есть, находясь в составе империи Аттилы, праславяне испытали на себе огромное влияние как кочевых-азиатских, так и оседлых-европейских культур.

Впоследствии, новый этнос довершил последний этап Великого переселения народов (VI-VII вв.), расселившись в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе.

источник