Архив за месяц: Март 2017

Казнь посредством посажения преступника на кол практиковалась у многих славянских, германских и других западноевропейских народов. Широко распространена она была и на Руси.

Чаще всего применялась к государственным преступникам, предателям, членам оппозиции, повстанцам — словом, всем не угодившим высшей власти в лице монарха. Также сажали на кол за супружеские измены, аборты, убийство младенцев.

Технология казни

Во время этой жесточайшей казни преступник медленно насаживался на заостренный кол всем весом своего тела и умирал мучительно долго от болевого шока и обескровливания. Расправа всегда происходила на центральной площади города или другом лобном месте, где за ней мог наблюдать любой свидетель. Публично такое жестокое и долгое истязание производилось для того, чтобы «другим не повадно было».

«Технология» проведения была такова: толстый деревянный кол, остро заточенный с одного конца, вгоняли мужчине в анальное отверстие, женщине — во влагалище на несколько десятков сантиметров. Затем кол устанавливался вертикально и закапывался в землю. В результате этого жертва очень долго оседала на него, самопроизвольно пронзая свои внутренние органы.

Палач следил, чтобы кол не дошел до сердца и жертва не скончалась раньше времени. Для этого он устанавливал на определенном уровне горизонтальную перекладину. Казнь могла длиться от 10-15 часов до 4-5 суток. Придумали такой жестокий способ умерщвления в II тысячелетии до н.э. в Древнем Египте, Ассирии и на Востоке. В те далекие времена этим способом казнили все тех же бунтовщиков и женщин-детоубийц.

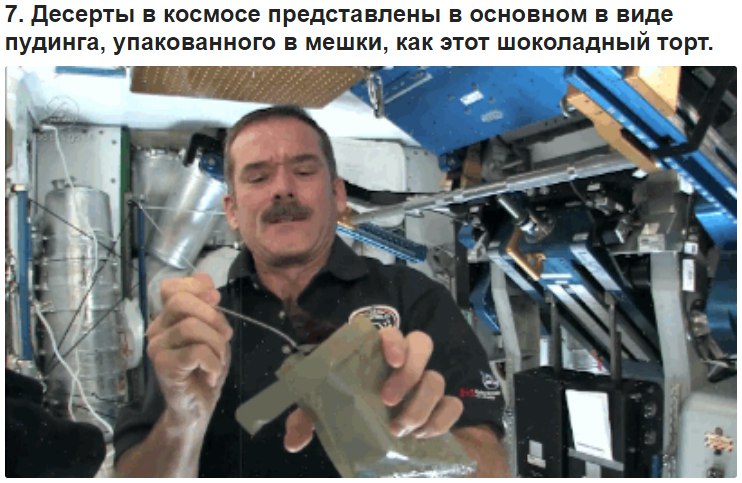

Самые известные примеры казни

Очень уважал этот вид казни Иван Грозный. «Заведовал» проведением посажения на кол, а также массой других видов изуверских казней его опричник, легендарный садист Малюта Скуратов. На Лобном месте в Москве сажали на кол бояр, служивых и мирских людей, заподозренных в государственной измене. Но и после Ивана IV эта излюбленная казнь русских царей не утратила своей популярности.

Летом 1614 года был посажен на кол государственный изменник, казачий атаман Иван Заруцкий. Будучи фаворитом Марины Мнишек, он являлся сообщником Лжедимитрия I и участвовал практически во всех основных заговорах Смутного времени. За все эти «подвиги» смутьян был приговорен к одной из самых жестоких казней на Руси.

Посажением на кол был также казнен сын известного воеводы Степан Глебов. Его обвинили в связи с первой супругой Перта I, Евдокией Лопухиной, что приравнивалось к государственной измене. Прелюбодеяние значилось уже вторым пунктом обвинительного приговора. Степан был казнен в марте 1718 года в лютый мороз. Осужденного сначала жестоко пытали. Затем на Красной площади перед лицом 200-тысячной толпы раздетым донага посадили на кол.

Глебов мучился 14 часов. На него набросили тулуп, чтобы преступник часом не умер раньше времени, замерзнув в 20-тиградусный мороз. За пыткой заставили наблюдать его опальную любовницу. Когда Степан наконец умер, ему отсекли голову, а тело бросили в общую могилу. Государю и этого показалось мало. Спустя 4,5 года по его приказу Святейший Синод предал покойного любовника заключенной в монастырь государыни вечной анафеме.

источник

Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

(Евангелие от Матфея 7:21-28)

На страницах ВО то и дело вспыхивают дискуссии о роли и месте партийного руководства в жизни советского общества, а также о том, положительный характер оно имело или отрицательный. Идет также речь и о цензуре. Неплохо бы ее вернуть… Горячности в этой полемике бывает много, но знаний вот мало. В лучшем случае дискутирующие ссылаются на свой личный опыт и статьи в электронных СМИ. И для диспута на кухне или в курилке листопрокатного цеха этого достаточно. Но все-таки здесь, на этом сайте, желательны более весомые аргументы. В этой связи хочется представить материал Светланы Тимошиной, доцента Пензенского госуниверситета, которая в рамках своего исследования обработала массу информации: газеты «Правда» с 1921 по 1953 год, местные пензенские газеты, документы архива Государственного архива Пензенской области, то есть все то, что содержит массу интереснейших конкретных фактов и примеров.

В.О. Шпаковский

В начале 1920-х гг. в советском государстве была создана единая централизованная система партийных и подчиненных им государственных агитационно-пропагандистских органов, охватывающих все уровни управления. К 1921 г. многопартийная пресса была ликвидирована, вся сеть советских газет стала однопартийной. Она получила функции инструмента агитации и пропаганды социалистических ценностей, инструмента партийного контроля всех аспектов повседневной жизни населения [1]. Главной организационной чертой советского агитпропа стала жесткая централизация всей системы агитационно-пропагандистских органов. Анализируя стиль работы аппарата большевистской агитационно-пропагандистской системы, А.И. Гурьев в своей работе характеризует его как «военно-бюрократический» [2], отмечая при этом, что «в Советской России и затем в СССР коммунистическая партия полностью подчинила себе аппарат государства».

Становление системы советской пропаганды в 1921-1940 гг.

«Правда» на передовой

Несмотря на огромное количество учреждений, контролировавших, так или иначе, деятельность советской прессы, главенствующими структурами, направляющими работу советских СМИ, были именно партийные организации. Как отмечает О.Л. Митволь в своем исследовании [3], «в рамках 1922 г. ЦК РКП(б) в лице своих отделов решительно выдвинулся на главное место среди ведомств, руководивших работой СМИ».

В начале 1920-х гг. на заседаниях ЦК ВКП (б) были рассмотрены документы, четко регламентирующие отношения партийных органов и редакций газет [4]. Согласно этим документам, на местах деятельность газет контролировали краевые, губернские, а позднее, и областные комитеты ВКП (б). В Пензенской губернии деятельность местной прессы контролировалась Общим отделом, Агитпропотделом и Подотделом печати Пензенского губернского комитета ВКП(б).

Следует отметить, что информировались граждане как о событиях в стране, так и о жизни за рубежом, и вот последнее сталкивалось с определенными трудностями. Возникали вопросы «о чем писать» и «где брать информацию», но главное – «что писать?» Давать ли сравнительную информацию «у них – у нас» или ограничиться короткими информационными блоками, что «там все плохо». Как дозировать правду и откровенную ложь – задача, всегда встающая перед органами, занимающимися пропагандой. Помехой в этой работе была даже такая причина, как слабая организационная оформленность вышеназванных структур, что приводило к возникновению противоречий в деятельности центральных и местных партийных организаций: «Установлено, что многие местные комитеты не высылают своих печатных изданий в ЦК РКП (б). Особенно плохо обстоит дело с высылкой листовок, плакатов, газет и брошюр. Благодаря этому для Секретариата ЦК затрудняется возможность систематически давать на места инструктирующие указания и своевременно давать информацию на места» [5]. Трудности возникали также в организации деятельности уездных газет из-за недопонимания местным руководством роли газет в молодом советском обществе. Это хорошо видно из содержания документов того периода: «…Подписка на нашу губернскую газету «Трудовую Правду» партячеек и отдельных членов партии проходит чрезвычайно вяло. Подавляющее большинство партячеек как городских, так и в особенности сельских, не приняло никаких мер к проведению обязательной подписки или ограничились постановлением, оставшимися на бумаге» [6].

Становление системы советской пропаганды в 1921-1940 гг.

Газета «Правда». №74. 1 апреля 1925 г.

Отсутствие скоординированной работы между центральными партийными органами и местными организациями РКП(б) оказывало влияние на проведение политики информирования населения Пензенской губернии о событиях за рубежом. Местное руководство, судя по архивным документам, не придавало такого значения информации о зарубежной жизни, как ЦК ВКП (б). Например, Зав.Отделом Агитпропаганды Пензенского Губкома ВКП(б) выслал 17.08.1921 года в Нижне-Ломовский Уком циркуляр, регулирующий деятельность газеты «Голос Бедняка», в котором говорилось следующее: «Редакции следует в первую очередь привлечь к сотрудничеству в газете агрономов и специалистов-хозяйственников и добиться максимального участия в газете местного крестьянского населения. Последнее вполне может быть достигнуто, если редакция вместо сообщений об отдыхе Черчилля в Париже (№15) будет печатать хозяйственные указания крестьянам по борьбе с засухой, по животноводству и т.д.» [7]. Наверное, это было правильное замечание для газеты «Голос Бедняка» и правильное замечание в целом. Однако, с другой стороны, игнорировать иностранные новости тоже было нельзя. Это важная часть воспитания масс.

Следующей причиной плохой организации информирования населения о жизни за рубежом была слабо развитая сеть СМИ в начале 1920-х гг. В Пензенской губернии издательство газет находилось в трудном положении из-за нехватки квалифицированных кадров и недостатка оборудования и финансирования, поэтому до большей части населения губернии, жившей тогда в сельской местности, газеты почти не доходили. Данный факт отражался в отчетной документации подотдела печати Пензенского Губкома РКП(б) [8]. Нехватка газет в сельской местности остро ощущалась на протяжении всего периода 1920-х годов. Например, в части Доклада об итогах партпросвещения по Рузаевскому уезду 1927-1928 учебного года, характеризующей деятельность газетного кружка, говорилось следующее: «…Снижало качество работы кружка и отсутствие достаточного качества газеты, зачастую на кружок приходились одна-две газеты, да и то местная – «Завод и Пашня», в Нижне-Ломовском уезде в газетном кружке «отсутствуют газеты». Следовательно, на первых этапах становления советского государства в осуществлении политики информировании граждан о жизни за рубежом информирующую функцию выполняли, в основном, не СМИ, а сами партийные работники, выезжавшие с лекциями в деревню и на предприятия.

Третьим фактором, определявшим характер мероприятий по информированию о зарубежных событиях на местах, являлся низкий уровень грамотности среди населения губернии на фоне неблагоприятного положения в экономике [9]. В 1921 г. в Чембарском уезде Пензенской области разворачивалась такая ситуация: «Агитотделом констатировано, что, несмотря на то, что из местного Отделения Центропечати газеты рассылаются по всему уезду почтой – газеты до деревни не доходят. Попадая в волиспокомы, они тотчас расходятся по карманам курящих совершенно непрочитанными» [10]. В 1926 г. в отчете о печати содержались следующие данные о грамотности населения Пензенской губернии: «Грамотность особенно среди нацмешьшинств еще укладывается в 10-12%, а то и меньше. Остальная масса Пензенских деревень абсолютно безграмотная». Здесь необходимо также сказать о том, что неграмотные встречались и среди членов партии даже спустя 10 лет. Например, в 1936 г. в письме Секретаря Пензенского Горкома ВКП(б) Руденко в Отдел партпропаганды и агитации Крайкома ВКП(б) были приведены такие цифры: «Пензенский Горком ВКП(б) сообщает, что в нашей организации учтено неграмотных и малограмотных коммунистов 549 человек, из них: членов ВКП(б) – 357 и кандидатов 192 чел. Окончивших ликбез 128 человек, учились в сельских школах 256 человек и занимались самообразованием 165 человек. Среди самоучек имеется 30 коммунистов (без завода им. Фрунзе) совершенно неграмотных, т.е. читают по складам, не знают таблицы умножения и не умеют бегло писать… Список неграмотных коммунистов прилагается» [11]. Далее был приложен список с фамилиями. Говоря о низком уровне грамотности населения Пензенской губернии, следует отметить тот факт, что наш регион не был в те годы исключением. Как отмечает А.А. Грабельников в своей работе, большая часть населения страны была неграмотной. Характеризуя роль печати в первые послереволюционные годы, он приводит следующие данные: «По сравнению с таким развитыми странами Европы, как Швеция или Дания, где практически все население было грамотным, а в Швейцарии и Германии неграмотность составляла 1-2%, Россия выглядела очень отсталой: до революции более 70% населения, не считая детей до 9-летнего возраста, было неграмотным» [12].

Несмотря на то, что Пензенским Горкомом ВКП(б) были проведены мероприятия по ликвидации безграмотности среди рядового населения и коммунистов, число неграмотных уменьшалось не так быстро, как хотелось бы. По материалам доклада «О ходе ликвидации неграмотности и малограмотности коммунистов по г. Пензе на 20 января 1937 года» посещаемость в группах по ликвидации безграмотности среди неграмотных и малограмотных коммунистов составляла 65% [13], «что говорит за недостаточное внимание со стороны ряда партийных организаций к обучению коммунистов и слабый контроль со стороны Райкомов над работой школ». Здесь следует отметить, что свой отпечаток на уровень образования населения наложило тяжелое экономическое и санитарно-эпидемиологическое положение, сложившееся в Пензенском регионе в первой половине 1930-х гг. Об этом красноречиво свидетельствует тематика кампаний, проводимых Пензенским Горкомом ВКП (б) и горсоветом. В 1934 г. при помощи местной газеты «Рабочая Пенза» Пензенский горком ВКП(б) обнародовал постановление о проведении с 10-го февраля по 1-е марта кампании «За чистую квартиру, хату, за чистый двор», мероприятия которой говорят об ужасающей санитарно-эпидемиологической обстановке в г. Пензе: «…4. В течение двухдекадника произвести сплошную помывку всех гр-н города и села, возложить персональную ответственность за помывку в городе на председателей ЖАКТ-в, домоуполномоченных, комендантов зданий, в селе – на председателей с/с., предс.правл. колхозов и бригадиров; в совхозах и колхозах на директоров и зав.участками…7. Для лиц, подлежащих обязательной острижке — таковую производить в банях бесплатно…9…На линии (ж.д.) выслать подвижные бани с камерой для обработки пассажиров, вокзальных помещений, а также прилегающих сел…11. Провести генеральную уборку всех мест общественного пользования, а также советских и хозяйственных учреждений, учреждений на всей территории города и села» [14].

Невысокий уровень грамотности населения неизбежно оказывал влияние на содержательную часть мероприятий по информированию о граждан на местах. В частности, в 1936 году в программы месячных курсов колхозных парторгов было включено «изучение географической карты с целью ориентировать колхозных парторгов со странами света, государственными границами и крупнейшими городами как СССР, так и капиталистических стран, дать краткие географические политические и географические сведения о важнейших странах, чтобы парторг, пользуясь газетой, яснее представлял себе географической расположение стран, государств, народов и городов, о которых он читает в газете. К этому нужно добавить, что при изучении карты в качестве дополнительных занятий следует поставить один-два доклада по международному положению».

В связи со сложившейся непростой ситуацией в системе СМИ Агитпропотдел ЦК РКП(б) призывал к более решительным действиям на местах: «Необходимо усилить, укрепить и всячески поддержать Управление периодической печати ГПП (Роста). Местные парткомы должны выделить для работы в местной печати, для руководства отделениями Роста партийно-выдержанных и политически подготовленных работников. Такой могущественный аппарат, как радио, телеграфная и телефонная связь между органами печати и информации, должен быть всецело использован партией» [15].

Постепенно в процессе становления партийной системы противоречия между центральными и местными органами ВКП (б) в деятельности по информированию о событиях за рубежом были устранены. Пензенский Губком ВКП(б) четко следовал циркулярам, поступавшим из ЦК ВКП(б). В 1930-х годах работа по информированию о зарубежных событиях систематически проводилась в сельской местности, для селькомов Пензенским Горкомом ВКП(б) выписывалась газета «Рабочая Пенза», являвшаяся органом Горкома ВКП(б). Здесь следует сказать о том, что процесс информирования населения о жизни за рубежом был в высшей степени политизирован, и освещение фактов, касающихся зарубежных событий, порой не имело ничего общего с реальностью, так как основная задача местных партийных работников заключалась не в том, чтобы сообщить достоверные факты, а, выполняя указания сверху, отразить точку зрения руководства страны на то или иное событие за границей. Примером этому может служить секретный циркуляр [16] за подписью Секретаря ЦК РКП(б) В. Молотова от 9 октября 1923 г., где давалась оценка событиям, происходившим в то время в Германии: «В настоящее время уже совершенно выяснилось, что пролетарский переворот в Германии не только неизбежен, но уже совершенно близок – надвинулся вплотную… Завоевание фашизмом широких слоев мелкой буржуазии чрезвычайно затруднено правильной тактикой Германской Компартии. Для советской Германии союз с нами, пользующийся огромной популярностью среди широких масс германского народа, будет единственным шансом на спасение. А с другой стороны, только Советская Германия в состоянии обеспечить возможность для СССР сопротивления грядущему натиску международного фашизма и быстрейшему разрешению стоящих перед нами экономических проблем. Этим определяется наша позиция в отношении к германской революции».

Становление системы советской пропаганды в 1921-1940 гг.

Газета «Трудовая правда». №235. 11 октября 1928 г.

Далее в этом документе приводились подробные указания, регламентирующие деятельность местных партийных органов в процессе информирования населения событиях в Германии: «Центральный комитет считает необходимым: 1. Концентрировать внимание самых широких рабочих и крестьянских масс на германской революции. 2. Заблаговременно разоблачить происки наших внешних и внутренних врагов, связывающих поражение революционной Германии с новым военным походом против рабочих и крестьян советских республик, с полным разгромом и расчленением нашей страны. 3. Закрепить в сознании каждого рабочего, крестьянина и красноармейца непоколебимую уверенность в том, что война, которую готовятся навязать нам иностранные империалисты и, прежде всего, правящие классы Польши (как видите, главной ударной силой империализма тогда считалась Польша, как будто бы она и впрямь имела силы напасть на СССР – В.О.), будет войной оборонительной за сохранение земли в руках крестьян, фабрик в руках рабочих, за само существование рабоче-крестьянской власти.

Агитпропкомпания в связи с международным положением должна вестись широко и систематически. С этой целью Центральный Комитет предлагает Вам: 1. Внести в порядок дня всех партсобраний (общих, районных, ячеек и т.д.) вопрос о международном положении, освещая каждый этап и поворот в событиях, стоящих теперь в центре международной жизни. 2. Регулярно собирать совещания ответственных работников (партийных, советских, военных, хозяйственных) для информации и обсуждения вопросов, связанных с международным положением. 3. Немедленно организовать поездки губернских работников по уездам и уездных по волостям с докладами о международном положении на партсобраниях, дабы сосредоточить внимание всей партии на германской революции. 4. Обратить особое внимание на постановку агитации и пропаганды среди рабоче-крестьянской и в частности учащейся молодежи. Секретари Губкомов РКП обязываются держать в курсе происходящих событий Бюро Губкомов РКСМ. 5. Принять все меры к широкому освещению вопроса в печати, руководствуясь статьями, печатаемыми в «Правде» и присылаемыми из Прессбюро Ц.К. 6. Организовать митинги на предприятиях, чтобы перед широчайшими массами рабочего класса со всей полнотой осветить современное международное положение и призвать пролетариат к бдительности. Использовать делегатские собрания работниц. 7. Особое внимание обратить на освещение вопроса о международном положении среди масс крестьянства. Широким крестьянским собраниям о германской революции и грозящей войне всюду должны предшествовать собрания партячеек, там, где таковые имеются. 8. Докладчиков… самым внимательным образом инструктировать в духе общепартийной линии, намеченной последним партсовещанием и указаний настоящего циркуляра. В нашей пропаганде… мы не можем аппелировать (так в тексте – В.Ш.) только к интернационалистическим чувствам. Мы должны аппелировать к кровным хозяйственным и политическим интересам….»

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже в самый демократичный для прессы период 1921-1928-х гг. советские газеты уже были несвободны в освещении зарубежной действительности. Буквально с первых лет существования советского государства СМИ в информировании о зарубежных событиях были вынуждены выполнять решения руководства партии.

В 1920-х гг. в проведении политики информирования граждан страны о жизни за рубежом газеты играли роль связующего звена между партийными органами и рядовым населением. Из редакции газеты «Трудовая Правда» под грифом «Секретно» в Пензенский Губком ВКП(б) высылались сводки о настроениях среди граждан. Судя по содержанию информационных сводок, составленных Пензенским Губкомом ВКП(б), в 1927 году среди рабочих ходили слухи о предстоящей войне: «Рабочими Текстильной фабрики им. Кутузова (Б-Демьян.уезд) распространяются слухи о приближении войны, так, например, один рабочий в разговоре сказал: «что уже иностранные державы наметили в СССР президентом Керенского”» [17]. Откуда вот он такое узнал и зачем об этом рассказывал?

На митингах рабочие и колхозники, проявляя интерес к событиям за пределами СССР, задавали вопросы, касающиеся зарубежной жизни. Например, в сентябре 1939 г. жителей Лунинского района волновали такие вопросы как: «Почему польский народ не пожелал присоединиться к Советскому Союзу в 1917 г.?», «Переход государственной границы Красной Армией не вызовет ли войну между СССР и Германией?», «Возможно ли объединение между Германией, Англией и Францией для борьбы с СССР?», «Освободит ли Германия занятые города, принадлежащие Западной Белоруссии и Украине?». Интересен тот факт, что в ходе таких мероприятий действительно создавалась атмосфера диалога представителей партийных структур и рядового населения. В отчеты о проведении агитационных мероприятий попадали не только положительные отклики на внешнеполитические события, но и отрицательные высказывания граждан. Например, по поводу событий в Польше в 1939 г. граждане открыто выражали свое мнение: «Сторож Лунинского Пенькозавода, старик беспартийный, Князев Кузьма Михайлович в беседе с ним пропагандиста тов. Пахалина: «Оно хорошо, что дело обходится без больших жертв при защите Западной Белоруссии и Украины, но ведь это опять на нашу шею ведь, они нищие и им много надо помогать”… Колхозник колхоза им.Ленина Мерлинского с/совета Доронин Максим, который на митинге в выступлениях сказал: «Ведь война нужна капиталистам, в войне наживаются капиталисты, а рабочий класс бедняет, так зачем же мы затеваем войну?”» [18].

Становление системы советской пропаганды в 1921-1940 гг.

Газета «Рабочая Пенза». №138. 16 июня 1937 г.

Вопросы о международном положении регулярно включались в повестки уездных партийных конференций дней съездов работниц и крестьянок, рассматривались на занятиях в школах политграмоты и кружках сети партпросвещения, входили в список общих задач работы местных пропгрупп, обсуждались во время кампаний по популяризации Международного Женского Коммунистического дня, среди призывников в Красную Армию освещались даже во время кампаний по реализации билетов Всесоюзной лотереи Осоавиахима, фигурировали в планах работы парткабинетов края в 1930-е гг.

Большое внимание уделялось и распространению информации о событиях за рубежом и среди молодежи. На пленумах, проводившихся ГК ВЛКСМ, разрабатывались стратегии и выдвигались предложения о работе по информированию населения о международных событиях: «…надо будет такое дело практиковать – не доклад вообще о международном положении, а может ли быть с Англией война, или так: не о положении в Китае, а почему Гоминдан раскололся на правый и левый…».

Но в большей степени Пензенский Губком ВКП(б) в работе с местными газетами уделял основное внимание событиям на местах, а также вопросам положения печати, распространения газет среди рабочих и крестьян, работы среди рабкоров и селькоров, работы подотдела печати, следуя циркулярным указаниям и ЦК РКП(б). Это можно увидеть из содержания резолюций и планов работы подотдела печати Пензенского Губкома ВКП(б): «…1. Признать работу п/отдела печати Пензенского губкома удовлетворительной и в основном правильной. Предложить п/отделу печати в дальнейшем обратить особое внимание на идеологическое руководство губернской и уездной печати и на усиление контроля за правильным и более активным проведением ею политической линии партии…4. Признать необходимым: а) усилить в «Трудовой Правде» освещение вопросов деревни, в частности конкретное разъяснение постановления XIV съезда партии по вопросам политики в деревне. б) усилить в газете освещение работы советов и участие рабоче-крестьянских масс в советском строительстве» [19].

В 1930-х гг. в работе Пензенского горкома ВКП(б) сохранялась та же тенденция, то есть партийная организация призывала газеты делать акцент на освещение местных событий, не увлекаясь описанием международных событий. В отчете от 22 мая 1937 г. о работе «районной и низовой печати» говорилось следующее: «…»Рабочая Пенза” мало уделяет письмам рабселькоров и газета, как правило, заполняется Тассовским материалом и материалами сотрудников редакции». Причем основным критерием выбора каких-либо рекомендаций к действию местной прессы были, как и при информировании о зарубежных событиях, решения партийных съездов.

Из-за плохо развитой сети радиовещания [20] в начале 1930-х гг. население сельской местности узнавало о событиях, происходивших за границей, в основном из газет и в ходе различных политических кампаний, проводимых представителями партии. Однако позднее в конце 1930-х гг. наряду с газетным материалом в информировании населения о событиях за рубежом свою роль начало играть и радио. Необходимо отметить, что в информировании о фактах зарубежной действительности здесь действовал тот же алгоритм, то есть сначала информация о событиях за пределами СССР обрабатывалась партийным руководством, а потом уже преподносилась в нужном свете колхозникам и рабочим. Примером этому может послужить документ Поимского РК ВКП(б) «О проделанной работе по разъяснению речи тов. Молотова, переданной по радио 17 сентября 1939 года», высланный Отделу пропаганды и агитации Обкома ВКП(б): 1. Райкомом ВКП(б) 18/IX-39г. в 5 часов вечера в парткабинете проведено совещание со всем партактивом, присутствовало 67 человек парткомсомольского актива. Весь Райпартактив получил на руки отпечатанные листовки с речью тов. Молотова, переданной по радио, после чего все выехали в колхозы для проведения митингов и собраний. 2. 18 сентября с.г. в 7 часов вечера проведен митинг в Райцентре, в здании Райкино. Присутствовало 350 человек, на митинге заслушана речь главы советского правительства тов. Молотова, переданная 17/IX-по радио и вопрос о международных событиях, на митинге, как и на совещании Райпартактива принята резолюция, одобряющая внешнюю политику нашего правительства и решении правительства о взятии под защиту народов Западной Украины и Белоруссии, проживающих в Польше».

В 1939 г. Указом Президиума ВС СССР от 4 февраля Тамбовская обл. разделена на Тамбовскую и Пензенскую области, в марте был организован Пензенский Обком ВКП(б).

Тематика лекций и семинаров о международных событиях, проводимых в районах области в 1939 г., конкретизировалась, а именно, стали освещаться вопросы германо-советских отношений, «Японская агрессия на Дальнем Востоке», военные действия в Польше, Китае, события Второй Мировой войны.

Пензенский Обком ВКП(б) предпринимал меры по повышению профессионализма журналистских кадров. Например, в 1940 г., согласно постановлению бюро Обкома ВКП(б) с 9 по 13 сентября, была проведена экскурсия 10 работников районных газет в Москву на ВСХВ, где они прослушали лекции работников газеты «Правда», а также ознакомились с работой комбината «Правда» [21]. Профессионализм их после всего этого, конечно же, повысился очень сильно…

Итак, к началу 1940-х гг. система информирования советских граждан о жизни за рубежом полностью оформилась и приобрела следующую схему: ЦК ВКП (б) рассылал на места директивы о проведении разъяснительных кампаний по поводу того или иного события в международной жизни, крайкомы и обкомы ВКП(б) на основе этих директив давали указания в районы, райкомы ВКП(б) в свою очередь организовывали агитмероприятия и осуществляли контроль за прессой, исходя из содержания указаний вышестоящих инстанций. Отправной точкой в ходе организации деятельности по информированию населения о жизни за рубежом были решения партийных съездов и пленумов, директивы ЦК ВКП(б). В Пензенском регионе в 1921-1940-х гг. основную работу по руководству СМИ выполняли Губком и Горком ВКП(б). Бюро Пензенского Обкома ВКП(б) заслушивало на своих заседаниях отчеты о работе районных и областных газет. Все мероприятия, касающиеся освещения событий в стране и за рубежом, партийные организации проводили с точки зрения очередного съезда партии. Вопросам международного положения уделялось должное внимание во время проведения политических кампаний (например, посвященных изучению «Краткого курса ВКП(б), организованных Отделами агитации и пропаганды Пензенского Обкома ВКП(б) и Райкомов ВКП(б). При этом необходимо отметить, что информация о зарубежной жизни подавалась не просто в виде сухого изложения фактов, она преподносилась сотрудниками Отделов агитации и пропаганды с точки зрения политических решений ЦК ВКП(б). События зарубежной действительности всячески «разъяснялись» рядовым гражданам в свете директив и постановлений ЦК [22].

Становление системы советской пропаганды в 1921-1940 гг.

Интересно, что наряду с обычными газетами уже в 20-е годы ХХ века выходили и фотогазеты, которые можно было рассматривать и представлявшие собой весьма информативный источник для тогдашних малограмотных людей. Фотогазета «Трудовая правда». №7. 1-15 февраля 1928 г.

Итак, проанализировав деятельность партийных организации Пензенского региона по информированию населения о жизни за рубежом в 1920-1940-х гг., можно сделать следующие выводы:

— на первых этапах становления советского государства в осуществлении политики информировании граждан о жизни за рубежом – то есть при подаче сравнительной информации, информирующую функцию выполняли, в основном, не сами СМИ, а партийные работники, выезжавшие с лекциями в деревню и на предприятия, так как, во-первых, население в подавляющем большинстве было неграмотным, и газетные статьи людям были недоступны, во-вторых, из-за того, что в начале своего становления сеть газет оказалась в состоянии кризиса и не могла качественно выполнять функцию информирования.

— даже в самый демократичный для прессы период 1921-1928-х гг. советские газеты уже были несвободны в освещении зарубежной действительности. Буквально с первых лет существования советского государства СМИ в информировании о зарубежных событиях были вынуждены руководствоваться решениями руководства партии. То есть наблюдался рост критической массы недостоверной информации. Нельзя было давать и противоречивую информацию. А то в одном номере «Правды» Тухачевский был родом из крестьян, а через три месяца, после ареста – стал сыном помещика!

— в информировании о фактах зарубежной действительности структурами ВКП (б) был выработан следующий алгоритм: сначала информация о событиях за пределами СССР обрабатывалась партийным руководством, а потом уже преподносилась в нужном свете колхозникам и рабочим, то есть, получить достоверную сравнительную информацию его гражданам было практически невозможно. В принципе в охранительных целях это было даже неплохо. Нет сравнения – нет «дурных мыслей». Но плохо было то, что утверждалось, например, что «мировая революция близка», но почему-то она все никак не происходила, что в США голод, но революция там тоже никак не начиналась, что «фашизм в Германии помогает делу пролетарской революции» (!), но только и там она опять-таки не начиналась. В то же время многие советские граждане и оказывались на Западе, и контактировали с западными специалистами, и видели там совершенно другое, естественно, это информация тоже расходилась, хотя и через узкие слои населения. Тем не менее, все это медленно, но верно подрывало доверие масс к информации советских СМИ. К чему все это привело в итоге общеизвестно.

Источники:

1.Грабельников А.А. Массовая информация в Росси: от первой газеты до информационного общества: дис…. д-ра ист. наук. М., 2001. С. 73.

2. Гурьев А. Как закалялся агитпроп: Система государственной идеологической обработки населения в первые годы НЭПа. // [СПб.] 2010 г. URL: http://guryevandrey.narod.ru/Agitprop/6chapter.htm

3. Митволь О.Л. Формирование и реализация информационной политики в СССР и Российской Федерации (1917-1999): дис…. д-ра ист. наук. М., 2004. С. 65.

4. О взаимоотношениях между парткомитетами и редакциями газет. Приложение к пункту №6 протокола №91 Заседания Оргбюро ЦК от 2.2.1923. // ГАПО (Государственный архив Пензенской области). Ф.36. Д.593. Л.12.

5.ГАПО. Ф.36.Оп.1. Д.384. Л.30.

6.ГАПО. Ф.36.Оп.1. Д.386. Л.202.

7.ГАПО. Ф.36.Оп.1. Д.384. Л.28.

8.ГАПО. Ф.36.Оп.1. Д.732. Л.49, Д.950, Л.14.

9.ГАПО. Ф.36.Оп.1. Д.1427. Л.53.

10. ГАПО. Ф.36.Оп.1. Д.389. Л.24.

11. ГАПО. Ф.37.Оп.1. Д.596. Л.54.

12. Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества: дис…. д-ра ист. наук. М., 2001. C.73-74.

13. Там же. Л.74.

14. ГАПО. Ф.37.Оп.1. Д.348. Л.6.

15. ГАПО. Ф.36.Оп.1. Д.411.Л.12.

16. ГАПО. Ф.36.Оп.1.Д.593.Л.83.

17. ГАПО. Ф.36.Оп.1.Д.1653.Л.57.

18. ГАПО. Ф.148.Оп.1.Д.105.Л.73.

19. ГАПО. Ф36.Оп.1.Д.1727.Л.1.

20. Резолюция по докладу Пензенского П/Отдела печати Губкома ВКП(б). ГАПО. Ф.36.Оп.1.Д.1162.Л.176.

21.ГАПО. Ф.148.Оп.1.Д.291.Л.55, Л.58.

22.ГАПО. Ф.148.Оп.1.Д.105.Л.70.

Автор: Светлана Тимошина

Источник

Немцам не удалось за 3 года пройти «смешные» (выражение Гитлера) 100 километров до Мурманска. Советские войска за три недели не только разгромили группировку противника в Заполярье, но и освободили соседнюю страну.

Несостоявшийся банкет

Когда говорят о войне на Крайнем Севере, обычно вспоминают о морских сражениях в Арктике, о караванах судов наших союзников во Второй мировой войне, доставлявших в СССР оружие и продовольствие.

Сухопутная война на Кольском полуострове гораздо менее известна. А ведь именно здесь впервые в Великой Отечественной войне немцы были остановлены осенью 1941 года на дальних подступах к Мурманску, который собирались взять в считанные дни. (В карманах убитых гитлеровцев даже находили заранее распечатанные приглашения на банкет в мурманской гостинице «Арктика»).

Кстати, и советское правительство допускало мысль, что город удержать не удастся. Известно секретное распоряжение Сталина, об эвакуации предприятий на случай невозможности удержать Мурманск.

Линия фронта, тем не менее, остановилась на берегах реки Западная Лица, в местах, которые ныне носят название Долина Славы, а в годы войны назывались Долиной Смерти.

Нацисты были остановлены здесь благодаря контрудару Полярной дивизии, более чем на половину состоявшей из заключённых. Немцы, в том числе егеря из хвалёной горнострелковой дивизии «Эдельвейс», испытывали ужас во время штыковых атак бойцов этой воинской части. И потому она получила у них название «дикой». За три с лишним года войны немцы так и не смогли ни на метр приблизиться к Мурманску с рубежей, на которых их остановила заполярная «дикая дивизия». Мало того, на советско-финской границе в Заполярье был участок, где удалось отбросить финские части, наступавшие на Мурманск и Кировскую железную дорогу, к исходным позициям. А у погранзнака №1 на Кольском полуострове немцы так и не смогли перейти границы. Можно сказать, что именно в Заполярье впервые был сорван Блицкриг.

Непокорный адмирал

Этому имелось несколько объяснений. Во-первых, у немцев в Заполярье не было эффекта внезапности. Наступление здесь началось спустя несколько дней после нападения Германии на СССР. Первые дни войны немцы даже, бравируя, на глазах у советских солдат ходили за водой. Советские военнослужащие до начала активных боёв не всегда решались открывать огонь. Не все ещё могли уложить в своём сознании, что началась война.

Положительную роль сыграла и мужественная позиция адмирала, бессменного в годы войны командующего Северного флота Арсения Головко. Именно он на свой страх и риск отдал приказ привести флот в боевую готовность ещё 21 июня 1941 года. Благодаря этому бомбардировки противника не нанесли существенного ущерба флоту, и он принимал активное участие в поддержке сухопутных сил огнём морской артиллерии.

Тем не менее, в конце лета 1941 года немцам удалось прорвать нашу оборону. На фронте сложилась критическая ситуация, которая могла привести к разгрому 14-й армии и падению Мурманска.

5 сентября 1941 года в Мурманске началось формирование Полярной дивизии народного ополчения. В неё записывались обычные рабочие, портовые грузчики, рыбаки, судоремонтники. Большинство из них не имело военного опыта, а кто-то держал оружие впервые в жизни. Были в дивизии партийные и комсомольские работники. Но больше всего записывалось в Полярную дивизию …политзаключённых и уголовников.

Если военнообязанных-рабочих записалось в строй 5715 человек, то заключенных — 7650 человек.

Согласно воспоминаниям ветеранов, среди добровольцев из числа заключенных предателей не было. Сражались с врагом они отчаянно, многие погибли в боях.

Именно удар Полярной дивизии во фланг наступавшим немецким войскам остановил их наступление на Мурманск.

Второй после Сталинграда

Да, фашистам не удалось взять столицу Заполярья. Но через Мурманск шли товары, которые союзники по антигитлеровской коалиции слали сражающемуся СССР. Безучастно смотреть на это немцы не могли. Поэтому Гитлер приказал уничтожить город с воздуха. Порой в городе было опасней, чем на фронте. Тяжелей всего приходилось мурманчанам летом 1942 года. Пользуясь тем, что во время полярного дня светло круглые сутки, немцы днём и ночью совершали десятки авианалётов на город. Мурманск, тогда бывший по большей части деревянным, выгорел на три четверти. По числу сброшенных на него бомб этот город уступает только Сталинграду. Недаром, после войны Мурманск включили в десятку городов, подлежащих восстановлению в первую очередь.

Танки на оленьих тропах

В эти дни исполняется 70 лет Петсамо-Киркенеской операции по освобождению Советского Заполярья и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Немцы вгрызались в заполярный гранит 4 года, строили мощные оборонительные сооружения. Особенно тяжело было штурмовать укреплённую линию фашистов в горах Муста-Тунтури. Советское командование пошло на, что называется, нестандартный шаг. Именно здесь первый и пока единственный раз в мировой практике в условиях Заполярья в бою использовались танки. Причём это были тяжёлые танки КВ2, уже устаревшие к 1944 году. Однако, как оказалось, именно они, а не легендарные «тридцатьчетвёрки» в условиях гор и заболоченной тундры обладали лучшей проходимостью.

Немцам особенно важно было удержаться в районе Печенги у норвежской границы, где находились месторождения никеля, необходимые Рейху для выплавки боевой стали. Однако, несмотря на традиционный приказ Гитлера, держаться до последнего, около половины пятидесятитысячной группировки фашистов, были вынуждены «драпать» из Заполярья.

Остальные были убиты или ранены.

Освобождение Северной Норвегии закончилось 1 ноября.

То есть всего за три недели советские воины разгромили группировку противника, четыре года готовившуюся к обороне.

Кстати, интересно, что соотношение сил к моменту наступления советских войск было примерно таким же, как и во время наступления немцев на Мурманск в 1941 году. Только наоборот. Например, численность «живой силы» в 1944 году была у немцев – 56 тысяч человек, у наших – 113 тысяч. То есть – два к одному. И в июне сорок первого тоже было два солдата на одного. Но только два немецких солдата на одного советского. Вот только немцам так и не удалось за 3 года пройти «смешные» (выражение Гитлера) 100 километров до Мурманска. В то время как советские войска за три недели не только разгромили группировку противника в Заполярье, но и освободили соседнюю страну. Четырежды в Москве салютовали воинам Заполярья. Была учреждена медаль «За оборону советского Заполярья», которой наградили больше 300 тысяч человек.

источник

Дак и правь Расеей всласть.

Энто как же, вашу мать,

Извиняюсь, понимать?

Мы ж не Хранция какая,

Чтобы смуту подымать!

Я — фольклорный элемент,

У меня есть документ.

Я вообче могу отседа

Улететь в любой момент!

Сознаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

И прошу меня направить

На текущую войну.

Нет войны — я все приму —

Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

Но желательно — в июле,

И желательно — в Крыму.

Коль любовь и вправду зла,

Дак полюбишь и посла.

Нам теперь — имей в виду! —

Надо быть с толпой в ладу:

Деспотизм сейчас не в моде,

Демократия в ходу!

Сколь бы ты не супил бровь –

Повторяю вновь и вновь:

Индивид имеет право

На слободную любовь!

Кто хотит на Колыму —

Выходи по одному!

Ну и ушлый вы народ –

Ажно оторопь берет!

Всяк другого мнит уродом,

Несмотря, что сам урод.

Зря ты, Федя, для меня

Мой народ — моя родня.

Я без мыслей об народе

Не могу прожить и дня!..

источник

Виртуальная реконструкция двух найденных черепов, наложенных на изображения места археологических раскопок, где они и были обнаружены.

Фото Xiujie Wu.

Открытие двух древних человеческих черепов в центральной части Китае поставило под сомнение распространённое сегодня убеждение в том, что ареал возникновения человека находится в Африке (кстати, эта гипотеза недавно обросла новыми подробностями). Но, согласно новым свидетельствам, неандертальцы могли достигнуть Восточной Азии более 100 тысяч лет назад и начать скрещиваться с местными жителями.

Подобное заявление учёных поддерживает альтернативную версию о том, что современные люди появились примерно в одно и то же время не только в Африке, но и в других частях мира.

Отмечается, что первые окаменелые останки черепов были обнаружены в Китае ещё в 2007 году, вторые – в 2014 году. Тогда они были названы «сюйчанский человек» (Xuchang Man). Возраст находок, по предположению учёных, варьируется от 100 до 130 тысяч лет.

Специалисты выяснили, что у найденных черепов наблюдаются схожие характеристики с китайскими гоминидами, неандертальцами и современным человеком. Так, согласно информации агентства «Синьхуа», строение внутреннего уха «сюйчанского человека» очень похоже на неандертальское.

Исследователь Ли Чжаньян (Li Zhanyang) из Хэнаньского института культурного наследия и археологии говорит, что «сюйчанский человек», живший в эпоху между «пекинскими людьми» (синантропами) и современными людьми, подтверждает непрерывность эволюции человека на севере Китая.

Поясним, что синантроп – это подвид вида Homo erectus (или человек прямоходящий), и останки это подвида были впервые обнаружены в 1923-1927 годах недалеко от Пекина.

Ли говорит, что первый череп, обнаруженный в 2007 году, обладает признаками ранних людей современного типа. И есть предположение, что «хозяин» этого черепа был прямым предком сегодняшних жителей севера Китая.

Но есть важный момент: анализ ДНК пока ещё не проводился. В связи с этим заявлять что-то со 100-процентной уверенностью нельзя. Возможно, эти черепа принадлежат неизвестному ранее виду человека, а возможно, перед нами и вовсе редкие «следы» денисовцев, оставленные в Восточной Азии. Также нельзя исключать и другие варианты.

Сюцзе У (Wu Xiujie), научный сотрудник Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук, говорит: «Такие особенности черепов могли возникнуть в результате скрещивания восточных и западных предков современного человека».

Как бы то ни было исследование поддерживает «мультирегиональную гипотезу» – альтернативную теорию, опровергающую мнение о том, что все современные люди вышли из Африки. Так, согласно, «мультирегиональной гипотезе», человек прямоходящий вышел из Африки и двинулся к другим частям мира ещё до того, как «превратился» в современного человека.

Открытие древних черепов также поставило под сомнение теорию о том, что неандертальцы испытывали большие трудности при скрещивании с местным населением других регионов. Согласно выводам специалистов, от одного до шести процентов ДНК жителей Европы и большей части Азии были унаследованы ими именно от неандертальцев.

Исследование опубликовано в научном издании Science.

Добавим, что ранее окаменелые зубы из Китая заставили пересмотреть раннюю историю человечества. Кроме того, ДНК неизвестного науке вида была обнаружена у жителей тихоокеанских островов.

Источник

Города закрывали всегда: от врага, от чумы, от побегов. Город и создан был так, чтобы его можно было быстро закрыть, исторически. Но и в наше время в мире немало городов, которые закрыты по разным причинам.

Саров и еще 41 закрытое административно-территориальное образование РФ

«Закрытые города» и «условно закрытые города» в СССР были обычным явлением. Достаточно упомянуть Владивосток, Нижний Новгород, Самару. Сейчас статус ЗАТО оставлен лишь за городами и поселками, деятельность которых на 100% относится к оборонной промышленности или ядерной сфере. Одним из наиболее закрытых остается ключевой город военного атома Саров, появившийся на месте знаменитой Свято-Успенской Саровской пустыни, где с 1778 по 1833 год жил преподобный Серафим Саровский. Сейчас въезд в город жестко контролируется: несколько рядов колючей проволоки, следовая полоса, камеры везде. Попасть туда можно только по особым пропускам. Жители имеют право приглашать исключительно родственников. Саров – самый охраняемый в числе ЗАТО, некоторые закрытые населенные пункты можно посетить.

Мекка и Медина

Эти священные города мусульман в Саудовской Аравии запрещено посещать не мусульманам. Попасть туда можно только с группами паломников-мусульман из России. Прав человека в европейском понимании там не существует, а туризма нет, хотя как Мекка, так и Медина – интереснейшие города. В Мекке, которую пророк Мухаммед захватил в 630-ом году, находится главная святыня – Кааба – это такой большой куб, магический центр ислама, «Священный дом», собирающий верных на хадж. Кааба стоит в самой большой мечети мира Аль-Харам. В Медине жил и умер пророк Мухаммед. Там рядом с его домом находится купол пророка, а рядом с Мединой стоит первая мечеть ислама – Аль-Куба

Пхеньян

В столицу КНДР не могут попасть американцы, южнокорейцы, журналисты. Для остальных туристов въезд возможен, но только в составе ограниченной группы. Визу нужно запрашивать минимум за 4 недели до поездки. В Северной Корее туристу вообще нельзя передвигаться куда бы то ни было без гида. Но вот недавно режим немного смягчили – теперь мобильные телефоны не отбирают на въезде.

Могадишо

Три года назад приезд туриста из Канады по имени Майк вызвал переполох во властных структурах Сомали, которые совсем не контролируют половину города. Уже больше 20 лет там не прекращается гражданская война. Могадишо считается самой опасной столицей в мире. А Сомали – на втором месте самых закрытых стран после КНДР в рейтинге World Policy Journal. Прямое авиасообщение Могадишо поддерживает лишь с 6-ю странами, а в год там бывает не более 18000 иностранных граждан.

Сан-Педро-Сула

Самый опасный город на Земле. Уже несколько подряд он обгоняет по уровню убийств даже мексиканский Сьюдад-Хуарес. В Сан-Педро-Суле хозяйничают картели, а когда там отливались слитки золота для отправки в Испанию. Правда, пираты не раз разграбляли монетный двор и его пришлось переместить в местечко подальше от побережья (город стоит в 60 км от Карибского моря).

Ашхабад

Туркменистан – одна из закрытых стран мира. Начинается все с непредсказуемой и полузапретной визовой политики – разрешения на визы даются непосредственно в МИДе. Процесс сопровождается тяжелейшей бюрократией, требованием дополнительных документов и т.п. Визу можно получить по приглашению и через аккредитованную правительством турфирму, которая берет 250 долларов за услуги, а на месте приставляет обязательного гида-сексота. Жить можно только в определенных гостиницах.

источник

Курилы, Пыталовский район Псковской области, Западная Карелия… Изучаем российские территории, на которые претендуют другие страны.

Япония: Курильские острова

Пожалуй, наиболее актуальными на сегодняшний день являются претензии Японии к России в отношении южных Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи. Эти территории впервые появились на карте России в середине XVIII века, когда капитан русского флота Мартына Петровича Шпанберга нанес на нее Малую Курильскую гряду. Екатерина II закрепила эти присоединения указом от 1786 года, назвав их «землями, Российскими мореплавателями приобретенные».

Однако уже в 1855 году они были переданы Японии согласно Симодскому договору как залог «постоянного мира и искренней дружбы между Россией и Японией». За этим соглашением последовал и Санкт-Петербургский договор, по которому все Курилы переходили Японии в обмен на японскую часть Сахалина. Последняя была впоследствии утрачена в ходе русско-японской войны.

Шанс вернуть утраченные территории представился после Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года, на которой была достигнута договоренность о вступлении СССР в войну против Японии, при условии передачи ему Южного Сахалина и всех Курильских островов. В соответствии с этим соглашением, генерал союзных войск Дуглас Макартур в 1946 году специальным Меморандумом исключил из территорий Страны восходящего солнца Курильские острова (острова Тисима), группу островов Хабомаи (Хабомадзе) и остров Сикотан.

Однако мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан. Япония отказалась признать ряд Курильских островов, перешедших к России, «Курильскими». Согласно официальной позиции Страны восходящего солнца, острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи (Южные Курилы) в состав Курил не входили и Япония от них не отказывалась.

Территориальный спор лишь усугубился в условиях «Холодной войны». В 1956 году СССР, согласно морской декларации, был готов уступить Японии острова Хабомаи и Шикотан, оставив за собой стратегически важные Кунашир и Итуруп. Однако в случае подобного компромисса, США пригрозили Стране восходящего солнца лишением архипелага Рюкю с островом Окинава, который тогда находился под управлением Америки.

Несостоявшийся компромисс был, фактически, последним прецедентом в истории, когда Курильский вопрос мог сдвинуться с мертвой точки. Принятый незадолго после этого « Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», узаконил пребывание американских войск на японской территории, что было естественно расценено СССР как угроза собственным интересам. Спор «о северных территориях» зашел в полнейший тупик.

На сегодняшний день, четыре острова Южных Курил, а также статус Северных островов и Южного Сахалина, остаются главным камнем преткновения в российско-японских отношениях, который препятствует подведению итогов Второй мировой войны и подписанию мирного договора. Согласно позиции России, все Курильские острова, включая Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а также весь Сахалин, принадлежат РФ на законных основаниях, по итогам Второй мировой войны. Россия готова, по-прежнему, пойти на уступки, в виде островов Хабомаи и Шикотан. Япония, позицию которой последовательно поддерживает США, считает все Южные Курилы своими исконными землями, незаконно оккупированными Россией, а Северные Курилы и Южный Сахалин, территориями с неопределенным статусом. С ее стороны, мирный договор возможен лишь при возвращении всех четырех спорных островов. При этом есть еще третья сила – коренные жители айны, которые настаивают на своих суверенных правах на Южные острова.

Латвия: претензии на Пыталово

Наследием революции и последующего раздела Российской империи, стал длительный территориальный спор России и Латвии за Пыталовский район Псковской области. Эта территория была передана последней по условиям Рижского мирного договора между Советской Россией и Латвией от 1920 года. Согласно официальной латышской версии, при определении границы в 1920 году был применен этнографический принцип. По другим источникам, Латвия настояла на передачи ей этой области, поскольку на ней находился важный железнодорожный узел. В любом случае, Пыталово стало частью отделившейся Латвии, и вскоре было переименовано в Яунлатгале.

Но утраченные территории были возвращены спустя двадцать лет, в 1940 году, после включения Латвии в состав СССР в качестве Латвийской ССР. А в 1944 году, Пыталово и окрестности стали частью РСФСР, после освобождения от нацисткой оккупации. После распада СССР, Латвия отказалась признать эти территориальные изменения, назвав свое включение в Союз Социалистических республик, оккупацией, а Пыталово – незаконно аннексированной территорией, настаивая на возвращении границ 1920 года. Район с говорящим названием «Пыталово» надолго стал источником раздражения в отношениях Москвы и Риги.

Он сорвал подписание российско-латвийского пограничного договора, когда Латвия неожиданно включила в проект одностороннюю, «разъяснительную» декларацию с претензиями на эти территории. По мнению латвийских политиков, нахождение Пыталово в собственности России нарушало латвийскую конституцию, согласно которой, границу (естественно, соответствующую границе 1920 года) нельзя менять без согласия граждан на референдуме. В ответ на это Владимир Путин произнес свою знаменитую фразу: «От мёртвого осла уши им, а не Пыталовский район».

Латвия могла бы еще долго настаивать на своей несомненной собственности на «пять километров» Псковской области, если бы не ее желание вступить в Евросоюз, одним из основных требований которого являются четко определенные границы. В 2007 году президент Вике-Фрейберга отказалась от своих территориальных притязаний, высказав надежду, что это: «поможет разморозить реально замороженные отношения с восточным соседом».

Финляндия: карельский вопрос

За свою историю Карелия была и шведским герцогством, и Корельским уездом, и Олонецким наместничеством. Эта земля не раз становилась спорной.

Карельский вопрос возник в результате условий Тартуского мирного договора 1920 года, по окончанию гражданской войны в Финляндии и советско-финской войны. По его условиям, Западная Карелия переходила в собственность Финляндии. Территории были возвращены в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население эвакуировано в Финляндию. В 1956 году Карело-Финская ССР была преобразована в автономию в составе РСФСР.

Несмотря на то, что Финляндия официально не поднимает вопроса о пересмотре границ, в стране, по данным последних опросов, 38% респондентов выступают за возвращение Западной Карелии. В 2011 году лидер уже известного нам движения ProKarelia, Вейкко Сакси выступал с подобной инициативой, сообщая, что возвращение Карелии Финляндии соответствует всем нормам Евросоюза. Однако президент Финляндии, Саули Ниинисте, во время своего рабочего визита в Москву в 2013 году, опроверг эту информацию, заявив, что ни разу не услышал подобного предложения среди финских законодателей.

Китай: спор о 17 гектарах

На сегодняшний день, Китай имеет территориальные претензии практически ко всем своим соседям. Россия не исключение. В 2005 году российско-китайская граница претерпела изменения в виде 340 квадратных километров: участок земли в районе острова Большой и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский, в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. Однако на этом, в территориальных претензиях Китая к России, не была поставлена точка. В 2012 году, при проверке государственной границы между странами, Китай заявил о необходимости сместить ее вглубь России, выдвинув претензию на «исконно китайские» 17 гектаров алтайской горной местности. Стоит отметить, что спор возник из-за небольшого участка труднодоступной территории, расположенной на высоте 2500-3000 метров, и не оборудованной, на данный момент, пропускными пунктами. В итоге, китайская сторона не смогла предоставить никаких документов в поддержку своих притязаний на алтайские 17 гектаров, превратившихся, в одночасье, в спорные территории.

источник

Источник перевод для gearmix (Cowanchee)

Подумайте о том, как здорово было бы продлить дневное время, сократить стоимость освещения всех пустых улиц и гаражей, и при этом сохранить наши города настолько же освещённым, как мы делаем это сейчас. И для этого нам надо сделать всего одну простую вещь – увеличить яркость Луны.

И такой план действительно существует в недрах компании FOREO – её учёные и инженеры намерены «трансформировать поверхность Луны». Подобный проект в глобальной перспективе мог бы сохранить миру миллиарды долларов на расходах на электроэнергию.

Подробности концепта пока не разглашаются, поэтому широкой публике предлагается придумать любые технологические детали проекта, какие только придут в голову. Однако, даже не зная избранных методов, можно спрогнозировать определённые проблемы, которые могут последовать за подобным шагом. Например – изменение путей миграции диких животных, нарушение наших собственных циркадных ритмов, а также любые другие непреднамеренные побочные эффекты. Впрочем, в настоящее время мы уже изучаем геоинженерные схемы в качестве возможного решения проблемы изменения климата – так почему бы заодно не рассмотреть и вопросы лунной инженерии?

При всём при этом, как бы там ни было, и какими последствиями нам это не грозило – однако FOREO уже получила 53 миллиона инвестиций на реализацию своего проекта.

Источник