Архив за месяц: Март 2017

Непроизвольное сокращение диафрагмы, которым является обычная икота, на Руси считалось признаком вселения в человека злого духа. Эта демонизация простой физиологической реакции происходила от того, что ни о какой диафрагме и процессах, которые могли с ней происходить, ни в Средние века, ни гораздо раньше люди понятия не имели. Вполне естественно возникал вопрос, что происходит с человеком, когда он икает.

Черт вселился

Во время икоты у человека из дыхательных путей вырывается определенный звук вследствие воздействия потока воздуха на голосовые связки. На Руси это казалось странным, необъяснимым и нехорошим признаком. Как будто какое-то другое существо (или демон) внутри тела что-то хочет произнести. Одним издаваемые при икоте звуки казались междометиями, другим — целыми словами, которые вырываются из глубины души, одержимой бесами.

Если человек часто и подолгу икал, русичи считали это верным признаком одержимости. В таком случае рекомендовалось обращаться к знахарям. Несчастных, одержимых нечистой силой, называли «кликушами», «бесноватыми» или «икотницами». Кликуша — мужчина, но чаще женщина, которая во время припадка выкрикивает какие-то бранные слова, воет, стонет или икает.

Тяжелое заболевание или порча

В северных регионах икоту также считали болезнью, разновидностью тяжелого психического заболевания. В Архангельской области до сих пор некоторые виды нервно-психических расстройств в простонародье называют «икотной болезнью», или просто «икоткой». Первое описание икоты как заболевания встречается в XVIII веке. О нем упоминал Вениамин, епископ Архангельский и Холмогорский (1785 год).

В старину на Руси считалось, что эту болезнь могут насылать колдуны. В 1815 году в Пинеге (Архангельская область) даже разбиралось дело «о напускании икоты». Главным подозреваемым в этот лихом деянии являлся местный житель Михайло Чукарев. Его обвиняла двоюродная сестра Афимья Лобанова.

В ходе разбирательства Михайло покаялся, что был за ним такой грех, действительно напустил порчу икотную на сестру. После покаяния приговорили Чукарева в 35-ти ударам хлыста, после чего подсудимый должен был еще и публично покаяться перед образами. Все эти суеверия о порче и икотной болезни долгое время сохранялись в культуре староверов.

Икота, перейди на Федота!

Помимо тяжелой формы икоты, факт которой связывался с одержимостью, различали и легкую икоту. Последняя могла переходить с одного человека на другого, как будто муха в рот влетает. Поскольку все живущие на земле — грешники, то полностью уберечься от икоты считалось невозможным. Но чтобы максимально оградить себя от злых сил, икнув, следовало перекреститься и прочесть молитву.

В тяжелом случае одержимости демоническими сущностями — при затяжной икоте — знахарь совершал над бесноватым определенные манипуляции и читал заговоры. При благополучном исходе такого «лечения» излечившийся мог родить лягушку или крысу. Ее следовало сжечь в печи, прочитав молитву. Если этого не сделать, икота могла перейти на другого. Со временем это суеверие превратилось в заговор «Икота, икота, перейди на Федота! С Федота на Якова, а с Якова — на всякого!».

источник

Болгары считают, что дали русским алфавит. Мы считаем, что дали им свободу от турок. Это альфа и омега братской дружбы. Но есть ряд менее известных событий, которые дают болгарам почву для обид.

Сербско-болгарская война 1885 года

После фактического освобождения Болгарии русскими войсками последовал Берлинский конгресс 1878 года, в ходе которого были существенно урезаны освобожденные болгарские земли в пользу побежденной Османской империи. В стране на тот момент уже действовало очень мощное освободительное движение, и в 1885 году его силами, вопреки позиции России и других ключевых игроков европейской политики, Болгария и оставшаяся за турками Восточная Румелия объявили об объединении, что спровоцировало так называемый Болгарский кризис. Россия тогда отозвала из Болгарии всех работавших там над созданием молодой армии военспецов, — остались только болгарские капитаны, а Сербия под прямым влиянием Австро-Венгрии напала на соседей. Однако болгары довольно быстро перешли в контрнаступление и зашли на сербскую территорию. В итоге, был подписан Бухарестский мир, который признал объединение Болгарии и Восточной Румелии.

Первая Балканская война 1912-1913 годы

В 1908 году Болгария, которая на тот момент де юре была княжеством в составе Османской империи, объявила о полной независимости, князь Фердинанд I был провозглашен царем. На тот момент балканские страны, которые прежде были под властью турок, — были полны решимости и сил полностью очистить Балканский полуостров и уже потом вместе по справедливости поделить спорные территории. Были заключены несколько военных договоров между Болгарией, Сербией, Черногорией и Грецией, таким образом создан Балканский союз. В 1912 году он предъявил туркам ультиматум о немедленном освобождении Македонии. Россия и Австро-Венгрия было вмешались, но поздно.

Война шла молниеносно, болгары чуть-чуть не дошли до Царьграда, и тут вмешались великие державы, опасаясь хаоса в регионе. Россия заявила, что не позволит Болгарии взять Константинополь, хотя болгары и обещали его потом передать русским, Австро-Венгрия и Англия также были не заинтересованы в развитии успеха Балканского союза. Тем не менее, мирным договором 17 мая 1913 года Османская империя уступила территории по линии Мидия – Энос, но обида на русских, не давших одержать полную победу в своей самой успешной войне, у болгар осталась.

Первая мировая война

Болгария планировала отыграть некоторые нерешенные территориальные вопросы на Балканах, в том числе утраченные во Второй Балканской войне земли, в котле Первой мировой. Сначала страна объявила о нейтралитете, но в сентябре 1915 года, когда планировалась крупная операция против Сербии, вступила в союз с Германией и Австро-Венгрией. Антанта пыталась привлечь Болгарию на свою сторону и даже гарантировала передачу сербской части Македонии, но было уже поздно. Несколько болгарских дивизий сначала успешно действовали на балканском театре войны, отбили наступления французов и англичан, но решить задачу по нейтрализации уже разгромленных Австро-Венгрией и Германией сербских войск не смогли. После этого Болгария примерно год воевала с переменным успехом, а в конце 1916 года в войну вступила Румыния, и в 1916 году Россия с Румынией напали на Болгарию. Возле города Добрича было жестокое сражение, весь город вышел обороняться, и болгары победили – вытеснили русских с румынами в Бессарабию на реку Серет, взяли Бухарест.

Освобождение от фашизма в 1944 году

8 сентября 1944 года Красная армия вступила в Болгарию, антифашистская прокоммунистическая коалиция «Отечественный фронт» захватила власть и назначила собственное правительство. Операция в Болгарии преподносилась в России как освобождение от фашизма, но, во-первых, на тот момент там было уже не фашистское правительство, а во-вторых, советским войскам никто не мешал занять территорию страны, так что это было обычное установление контроля и оккупация. За три года Болгария была превращена в государство с коммунистическим режимом, сторонники фашистов, болгарские националисты, а также общественные деятели были репрессированы. Болгары неоднозначно оценивают эти действия СССР: почти половина участников недавнего социологического опроса не может дать ясную оценку событиям 1944 года, 26% считают эту дату установлением коммунизма, 25% — с освобождением от нацизма.

Отделение Македонии

В августе 1947 года президент Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосип Тито и премьер-министр Болгарии Георгий Димитров, естественно, под эгидой СССР договорились о том, что вся болгарская Македония присоединяется к югославской. Так была образована Социалистическая Республика Македония, а македонцы были признаны как самостоятельный народ в составе СФРЮ. Один из западных диалектов болгарского назначили официальным языком. Кстати, сейчас в Софии живет больше болгар из Македонии, чем в Македонии, но зато их родственники в Македонии – македонцы, а не болгары. Соответственно, новому народу была привита новая история с выдающейся культурной идентичностью. В Болгарии есть анекдот на эту тему: «Россия и Америка спорят, кому достанется Луна, а македонец говорит: «Луна-Луна, земля македонская, снова тебе разделяют».

Сегодня трудно представить, как кочевавшие в Центральной Азии монгольские племена во главе с Чингисханом смогли покорить многие высокоразвитые города и страны и создать могущественную империю. Но она действительно существовала, а её история хранит множество темных тайн.

1. Убийство

Реванш с Белгутеем.

Настоящее имя Чингисхана — Темуджин. Свое первое убийство он совершил уже в 14 лет. Сводный брат Темуджина, Бегтер, частенько издевался над ним и его младшим братом. И однажды братья подкараулили Бегтера и изрешетили стрелами до смерти. С тех пор Темуджин стал считать убийство самым действенным методом решения проблем. Однажды известный борец Бури оскорбил младшего брата Темуджина Белгутея.

Придя к власти, Чингисхан вызвал Бури на матч – реванш с Белгутеем. Бури очень испугался и не стал сопротивляться, решив, что для него будет лучше проиграть схватку. Но Чингисхан презирал трусов. И по его команде Белгутей особым приемом сломал сопернику позвоночник, после чего беспомощного Бури бросили одного умирать на улице.

2. Пытки и казни

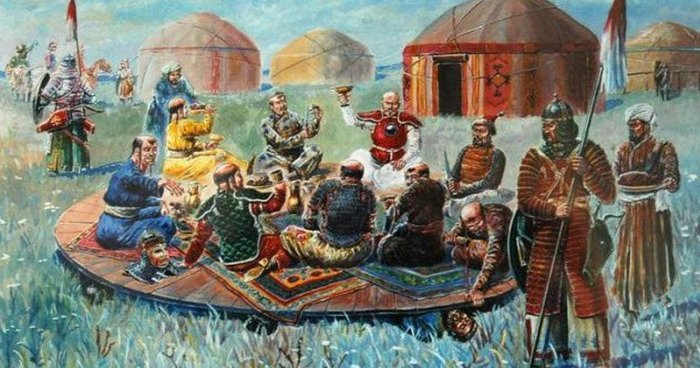

Пир победителей при Калке.

Применение пыток не приветствовалось в империи, но они все же имели место и были очень жестокими. Так хан Гуюк, заподозрив одну из придворных, Фатиму, в убийстве своего его брата, вначале подверг ее пыткам, а затем ей зашили все, что можно на теле, обернули войлоком и сбросили в реку.

У монголов всегда существовало табу на кровопролитие для знатных особ, но они находили иные способы жестокой расправы с такими людьми. Одного халифа из Багдада завернули в ковер и бросили под копыта мчащегося табуна лошадей. А после победы над русскими у реки Калки пленных князей накрыли деревянными половицами и пировали на них, пока те не умерли.

3. Интриги

Шаман Теб Тенгри.

При монгольском дворе также процветали интриги, и он напоминал собою змеиный клубок. Во время правления Чингисхана шаман Теб Тенгри начал плести интриги против братьев Хана, для того, чтобы отстранить их от власти. Сначала он оклеветал Касара. Чингисхан поверил шаману и чуть было не казнил брата, но этому помешала мать.

Спустя некоторое время Касар умер собственной смертью, и шаман взялся за другого брата-наследника, Тэмуге. На этот раз брата спасла от смерти жена Чингисхана, Борте. А мужа она предупредила, что шаман скоро доберется и до него. После этого Чингисхан, используя свою излюбленную уловку, организовал соревнования по борьбе, в которых шаману сломали позвоночник и выкинули на улицу.

4. Положение женщин

Ботохой-тархун.

Хотя некоторые монгольские женщины и добились высокого положения в обществе, большинство их было бесправны. Женщины зависели от мужчин и должны были им полностью подчиняться. У монгольской степной знати было принято создавать гаремы с десятками жен. Кроме того, от порабощенных народов монголы часто вместо дани привозили себе в наложницы молодых девушек.

Однажды, пытаясь набрать себе жен среди женщин одного из бурятских лесных племен хори-туматов, монголы столкнулись с сопротивлением, возмущенные хори-туматы подняли восстание. В то время вождем этого племени была женщина, Ботохой-тархун. Ей удалось соблазнить одного из генералов Чингисхана и заманить в засаду его войско. Однако в дальнейшем восстание было подавлено, Ботохой-тархун захватили в плен и отдали одному из монгольских солдат.

Дальнейшая ее судьба неизвестна. Но некоторым женщинам удалось извлечь из такой ситуации пользу. После завоевания меркитов, сыну Чингисхана досталась в жены их принцесса Дорегене, которая вскоре возвысилась над остальными его женами и после смерти мужа около пяти лет управляла империей.

5. Создание и разрушение империи

Борте.

В 1178 году Темуджин женился на Борте, но вскоре после свадьбы ее похитили соплеменники меркиты. Темуджин пришел в ярость, собрал небольшое войско, напал на меркитов и освободил свою жену. В этом сражении он снискал репутацию отважного воина, после чего и началось его восхождение от Темуджина к Чингисхану. Вскоре выяснилось, что спасенная Борте беременна, но непонятно от кого – то ли от мужа, то ли от одного из насильников.

Когда родился мальчик, которого назвали Джучи, Чингисхан принял его и растил как родного сына. Но слухи расползались. И когда в конце жизни Чингисхан решил назначить своим преемником старшего сына Джучи, Чагатай, второй по старшинству сын, возразил отцу, считая, что приоритет должен иметь он, а не “меркидский выродок”.

Между братьями произошла неприятная ссора. Тогда Чингисхан назначил своим наследником третьего сына Угэдэя, что в дальнейшем послужило причиной непрекращающихся многолетних разборок между братьями, завершившихся распадом Великой Империи.

6. Религиозный фанатизм

Великий Хан.

Правящая элита Монголии считала себя носителями высшей божественной миссии, и оправдывала этим кошмарную резню, сопровождающую их походы. Завоевав Бухару, Чингисхан с кафедры проповедника вещал напуганным жителям, что он послан им в качестве наказания за все те грехи, которые они совершили.

Много лет спустя внук Чингисхана Гуюк в письме Папе Римскому Инносенту IV написал, что все захваченные земли даны монголам по божьему благословению и тот, кто не согласен с этим, будет считаться врагом империи. Другой его внук, хан Монгк, в письме королю Франции утверждал, что на небесах единственным и вечным повелителем является бог, а на земле — Чингисхан.

7. План по уничтожению китайцев

Елюй Чуцай.

Монголы всегда старались селиться на открытых равнинах, где было достаточно корма для их коней. И перед тем, как выступить в поход на новые земли, вначале туда отправляли специальные отряды, которые сжигали практически все на этих территориях. Через некоторое время, к моменту основного наступления, опустошенные земли успевали зарасти травой, и могли использоваться в качестве пастбищ.

Взбешенный неудачными попытками завоевать Китай, хан Угэдэй разработал план, который состоял в массовом истреблении всех китайских крестьян, проживающих на севере страны, и дальнейшем превращении их земель в сплошное пастбище.

К счастью, советнику Елюй Чуцаю удалось отговорить Угэдэя от этой идеи. Он объяснил, что лучше обложить крестьян налогом, что позволит получить постоянный источник доходов для финансирования армии. Угэдэй прислушался к его советам и больше к своему плану по истреблению китайцев никогда не возвращался.

8. Пьянство

Чингисхан.

Бедные монгольские скотоводы-кочевники главным образом употребляли перебродившее молоко кобылиц, в котором алкоголя было совсем мало. Однако после походов Чингисхана в империю неиссякаемым потоком потекли дары и дань от покоренных народов, многие монголы стали жить в роскоши и веселье, В неограниченных количествах имелись разные алкогольные напитки.

И уже в конце жизни Чингисхана, пьянство стало серьезной проблемой, коснувшейся и семьи самого Великого Хана. Два его сына, Толуй и Угэдэй, спились и умерли. После их смерти еще один сын, Чагатай, опасаясь, что и его постигнет та же участь, приказал слугам строго следить за тем, чтобы он не пил много.

Особенно серьезно от алкоголизма страдал Угэдэй, который почти постоянно был пьян, и даже важные решения принимал, находясь в таком состоянии. Проблема усугублялась еще и тем, что его жена, Дорегене, не препятствовала его пьянству, поскольку могла в это время почувствовать себя правительницей.

9. Гражданская война

Закат Монгольской Империи.

Во времена правления Гуюка в империи лишь чудом не вспыхнула гражданская война. На одном из банкетов Гуюк сильно поссорился с сыном Джучи, Батыем. И когда Батый впоследствии отказался воздать Гуюку подобающие почести в честь его восхождения на трон, они и вовсе возненавидели друг друга. Армия Гуюка выступила на завоевание русских княжеств, которые контролировал Батый. Однако во время этого похода Гуюк умер, и война на этот раз не случилась.

Но случилась позже. Когда умер правитель хан Монгк, его братья в своей борьбе за власть все же развязали в стране войну между кланами, в результате которой к власти опять вернулись потомки Угэдэя и Чагатая. Проигравшие кланы Джучи и Хулагу, брата Монгка, переселились на запад, где создали два независимых государства, Золотую Орду и Иль-ханат. Так наступил закат Монгольской Империи.

10. Большая чистка

Угэдэй.

По завещанию Чингисхана трон перешел к Угэдэю. Но он вскоре умер от пьянства, и началась борьба за власть, которую вначале на пять лет захватила вдова Угэдэя, Дорегене. Впоследствии в результате ее хитроумных интриг на трон взошел ее сын, Гуюк. Но будучи несогласным с матерью, пытавшейся оставить власть себе, он расправился с ней и ее советниками.

Спустя два года умер и Гуюк, в борьбу за власть вступили потомки сыновей Джучи и Толуя, которые привели к власти сына Толуя, Монгка. Кланы Чагатая и Угэдэя попытались свергнуть Монгка. Но, узнав об этом, Монгк провел в стране массовую чистку. Министры, зачинщики перевороты, были казнены, все сторонники Угэдэя и Гуюка схвачены. По всей стране проходили показательные судебные процессы.

Источник:

Международный конкурс фотографии журнал Smithsonian проводит уже в 14-й раз. В этом году на суд жюри было представлено более 48 000 фотографий из более чем 166 стран мира. Для наших читателей два десятка красивейших фотографий, которые были отмечены авторитетным жюри этого престижного конкурса.

1. Скоро зима

Арктический волк — подвид серого волка, обитающих в арктических районах Северной Америки.

2. Болотный енот

Фотография была сделана ранним утром в штате Луизиана.

3. Посмотри мне в глаза

Слон на водопое у реки Чобе в Ботсване.

4. На черепахе в тур по океану

Нужно оказаться в нужное время и в нужном месте, чтобы сделать такой кадр.

5. Мечты

Зевающая сова

6. В полёте

Фотография сделана из самолёта во время перелёта из Москвы в Санкт-Петербург.

7. Рыбак

Китайский рыбак с обученными бакланами ждёт рассвета, чтобы начать рыбалку.

8. Снежинки

Снежинки на любовом стекле авто.

9. Эх, прокачу!

Ненец на оленей упряжке.

10. Затаившийся убийца

Паук, доедающий муху под лепестками цветка.

11. Где-то в Шотландии

Солнечные лучи в Шотландии большая редкость.

12. Ну ооооочень длинная корова!

Это просто удачное фото, а не мутация.

13. Огнехождение

Огнехождение на севере Вьетнама.

14. Летят гуси

Стая гусей, взорвавшая пейзаж.

15. Плавец

Морская зелёная черепаха.

16. Радужный тукан

Тукан во время грозы где-то на Коста-Рике.

17. Красный

Случайный городской портрет.

18. Заботливый отец

Самец древесной лягушки поджидает самок.

19. В лесу

Дожидаясь рассвета где-то под Бангалором.

20. Во время прилива

Волна разбивается в мелкие брызги во время прилива.

Источник:

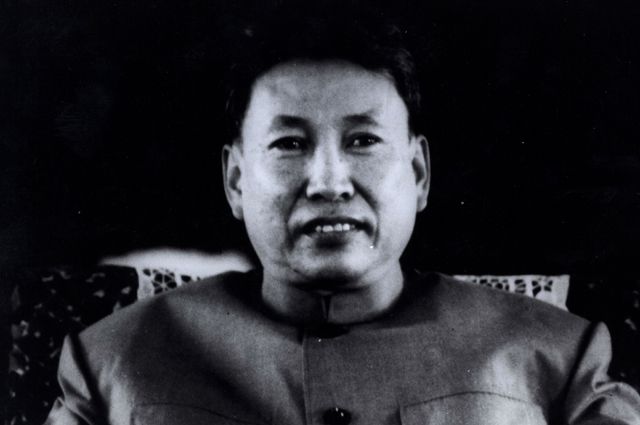

«Вы так обо мне говорите, будто я какой-нибудь Пол Пот», — обиженно заявляла героиня Людмилы Гурченко в одной популярной российской комедии.«Полпотовщина», «полпотовский режим» — эти выражения прочно вошли в лексикон советских журналистов-международников во второй половине 1970-х годов. Впрочем, имя это в те годы прогремело по всему миру. Чуть меньше, чем за 4 года его правления, в Камбодже было истреблено более 3 370 000 человек.

Имя нарицательное

Всего за несколько лет лидер движения «красных кхмеров» стал в один ряд с самыми кровавыми диктаторами в истории человечества, заслужив титул «азиатского Гитлера».

О детстве камбоджийского диктатора мало что известно, в первую очередь потому, что сам Пол Пот старался не обнародовать эту информацию. Даже о дате его рождения имеются разные сведения. По одной из версий, он родился 19 мая 1925 года в деревне Прексбаув, в крестьянской семье. Восьмой ребёнок крестьянина Пек Салота и его жены Сок Нем при рождении получил имя Салот Сар.

Семья Пол Пота хоть и была крестьянской, но не бедствовала. Двоюродная сестра будущего диктатора служила при королевском дворе и даже была наложницей наследного принца. Старший брат Пол Пота служил при королевском дворе, а сестра его танцевала в королевском балете.

Самого Салот Сара в возрасте девяти лет отправили к родственникам в Пномпень. После нескольких месяцев, проведённых в буддистском монастыре в качестве прислужника, мальчик поступил в католическую начальную школу, по окончании которой продолжил учёбу в Колледже Нородома Сианука, а затем в Технической школе Пномпеня.

В марксисты по королевскому гранту

В 1949 году Салот Сар получил правительственную стипендию для получения высшего образования во Франции и отправился в Париж, где стал изучать радиоэлектронику.

Послевоенный период был отмечен стремительным ростом популярности левых партий и национально-освободительных движений. В Париже камбоджийские студенты создали марксистский кружок, членом которого стал и Салот Сар.

В 1952 году Салот Сар под псевдонимом Кхмер Даом в журнале камбоджийских студентов во Франции опубликовал свою первую политическую статью «Монархия или демократия?». Одновременно с этим студент вступил во Французскую компартию.

Увлечение политикой отодвинуло учёбу на второй план, и в том же году Салот Сара отчислили из университета, после чего он вернулся на родину.

В Камбодже он поселился у старшего брата, стал искать связей с представителями Компартии Индокитая и вскоре обратил на себя внимание одного из её координаторов в Камбодже — Фам Ван Ба. Салот Сара привлекли к партийной работе.

«Политика возможного»

Фам Ван Ба довольно чётко охарактеризовал нового соратника: «молодой человек средних способностей, но с амбициями и жаждой власти». Амбиции и властолюбие Салот Сара оказались значительно больше, чем предполагали его товарищи по борьбе.

Салот Сар взял новый псевдоним — Пол Пот, что является сокращением от французского «politique potentielle» — «политика возможного». Под этим псевдонимом ему суждено было войти в мировую историю.

1953 году Камбоджа получила независимость от Франции. Правителем королевства стал принц Нородом Сианук, пользовавшийся большой популярностью и ориентировавшийся на Китай. В разгоревшейся следом за этим войне во Вьетнаме Камбоджа формально придерживалась нейтралитета, однако подразделения Северного Вьетнама и южновьетнамские партизаны достаточно активно использовали территорию королевства для размещения своих баз и складов. Власти Камбоджи предпочитали закрывать на это глаза.

В этот период камбоджийские коммунисты действовали в стране достаточно свободно, а Салот Сар к 1963 году прошёл путь от новичка до генерального секретаря партии.

В коммунистическом движении Азии к тому времени наметился серьёзный раскол, связанный с резким ухудшением отношений между СССР и Китаем. Компартия Камбоджи сделала ставку на Пекин, ориентируясь на политику товарища Мао Цзедуна.

Вождь «красных кхмеров»

Принц Нородом Сианук увидел в росте влияния камбоджийских коммунистов угрозу собственной власти и стал менять политику, переориентируясь с Китая на США.

В 1967 году в камбоджийской провинции Баттамбанг вспыхнуло крестьянское восстание, которое было жестоко подавлено правительственными войсками и мобилизованными горожанами.

После этого камбоджийские коммунисты разворачивают партизанскую войну против правительства Сианука. Отряды так называемых «красных кхмеров» формировались в массе своей из малограмотных и неграмотных молодых крестьян, которых Пол Пот сделал своей главной опорой.

Очень быстро идеология Пол Пота стала уходить не только от марксизма-ленинизма, но даже и от маоизма. Сам выходец из крестьянской семьи, лидер «красных кхмеров» сформулировал для своих неграмотных сторонников куда более простую программу — путь к счастливой жизни лежит через отказ от современных западных ценностей, через уничтожение городов, являющихся носителями тлетворной заразы, и «перевоспитание их жителей».

Даже соратники Пол Пота не представляли, куда заведёт их лидера такая программа…

В 1970 году усилению позиций «красных кхмеров» поспособствовали американцы. Посчитав, что переориентировавшийся на США принц Сианук — недостаточно надёжный союзник в борьбе с вьетнамскими коммунистами, Вашингтон организовал переворот, в результате которого к власти пришёл премьер-министр Лон Нол с твёрдыми проамериканскими взглядами.

Лон Нол потребовал от Северного Вьетнама свернуть всю военную деятельность на территории Камбоджи, пригрозив в противном случае применить силу. Северовьетнамцы в ответ ударили первыми, да так, что едва не заняли Пномпень. Чтобы спасти своего ставленника, президент США Ричард Никсон послал в Камбоджу американские части. Режим Лон Нола в итоге устоял, однако в стране поднялась небывалая волна антиамериканизма, а ряды «красных кхмеров» стали расти, как на дрожжах.

Победа партизанской армии

ражданская война в Камбодже разгорелась с новой силой. Режим Лон Нола не пользовался популярностью и держался только на американских штыках, принц Сианук был лишён реальной власти и пребывал в изгнании, а Пол Пот продолжал набирать силу.

К 1973 году, когда Соединённые Штаты, решив поставить точку во Вьетнамской войне, отказались дальше оказывать военную поддержку режиму Лон Нола, «красные кхмеры» уже контролировали большую часть территории страны. Пол Пот обходился уже без соратников по Компартии, отодвинутой на второй план. Ему было куда проще не с образованными знатоками марксизма, а с неграмотными бойцами, верившими только в Пол Пота и автомат Калашникова.

В январе 1975 года «красные кхмеры» начали решающее наступление на Пномпень. Войска, верные Лон Нолу, не выдержали удара 70-тысячной партизанской армии. В начале апреля американские морские пехотинцы начали эвакуацию из страны граждан США, а также высокопоставленных представителей проамериканского режима. 17 апреля 1975 года «красные кхмеры» взяли Пномпень.

«Город — обитель порока»

Камбоджа была переименована в Кампучию, но это была самая безобидная из реформ Пол Пота. «Город — обитель порока; можно изменить людей, но не города. Работая в поте лица по корчеванию джунглей и выращиванию риса, человек поймёт, наконец, подлинный смысл жизни», — таков был главный тезис пришедшего к власти лидера «красных кхмеров».

Город Пномпень с населением в два с половиной миллиона человек было решено выселить в течение трёх суток. Всех его жителей, от мала до велика, отправили крестьянствовать. Не принимались никакие жалобы на состояние здоровья, отсутствие навыков и тому подобное. Вслед за Пномпенем та же участь постигла другие города Кампучии.

В столице остались лишь около 20 тысяч человек — военные, административный аппарат, а также представители карательных органов, взявшихся за выявление и устранение недовольных.

Перевоспитывать предполагалось не только жителей городов, но и тех крестьян, которые слишком долго находились под властью Лон Нола. От тех же, кто служил прежнему режиму в армии и других государственных структурах, решено было просто избавиться.

Пол Пот развернул политику изоляции страны, и о том, что в ней в действительности происходило, имели весьма смутное представление и в Москве, и в Вашингтоне, и даже в Пекине, являвшемся ближайшим союзником Пол Пота. В просачивающуюся информацию о сотнях тысяч расстрелянных, умерших во время переселения из городов и от непосильного принудительного труда, попросту отказывались верить.

На вершине могущества

В этот период в юго-восточной Азии сложилась крайне запутанная политическая ситуация. Соединённые Штаты, завершив Вьетнамскую войну, взяли курс на улучшение отношений с Китаем, пользуясь крайне натянутыми отношениями Пекина и Москвы. Китай, в ходе Вьетнамской войны поддерживавший коммунистов Северного и Южного Вьетнама, стал относиться к ним крайне враждебно, ибо они ориентировались на Москву. Пол Пот, который ориентировался на Китай, ополчился на Вьетнам, несмотря на то, что ещё недавно «красные кхмеры» рассматривали вьетнамцев как союзников по общей борьбе.

Пол Пот, отказавшись от интернационализма, сделал ставку на национализм, который был широко распространён среди камбоджийского крестьянства. Жестокие гонения на этнические меньшинства, в первую очередь на вьетнамцев, вылились в вооружённый конфликт с соседней страной.

В 1977 году «красные кхмеры» стали проникать в сопредельные районы Вьетнама, устраивая кровавые расправы над местным населением. В апреле 1978 года «красные кхмеры» заняли вьетнамское селение Батюк, уничтожив всех его жителей от мала до велика. Жертвами расправы стали 3000 человек.

Пол Пот разошёлся не на шутку. Чувствуя за спиной поддержку Пекина, он не только грозил разгромить Вьетнам, но и угрожал всему «Варшавскому пакту», то есть Организации Варшавского Договора во главе Советским Союзом.

Между тем его политика заставляла бунтовать бывших соратников и верные прежде воинские части, считавшие происходящее ничем не оправданными кровавым безумием. Мятежи подавлялись безжалостно, бунтовщиков казнили самыми жестокими способами, но их число продолжало расти.

Три миллиона жертв за неполные четыре года

В декабре 1978 года Вьетнам решил, что с него довольно. Части вьетнамской армии вторглись в Кампучию с целью свержения режима Пол Пота. Наступление развивалось стремительно, и уже 7 января 1979 года Пномпень пал. Власть была передана созданному в декабре 1978 года Единому фронту национального спасения Кампучии.

Спасти своего союзника попытался Китай, в феврале 1979 года осуществивший вторжение во Вьетнам. Ожесточённая, но непродолжительная война завершилась в марте тактической победой Вьетнама — китайцам не удалось вернуть Пол Пота к власти.

«Красные кхмеры», потерпевшие серьёзное поражение, отступили на запад страны, к кампучийско-тайской границе. От полного разгрома их спасла поддержка Китая, Таиланда и США. Каждая из этих стран преследовала свои интересы — американцы, к примеру, старались предотвратить усиление позиций в регионе просоветского Вьетнама, ради этого предпочитая закрыть глаза на итоги деятельности режима Пол Пота.

А итоги были поистине впечатляющи. За 3 года 8 месяцев и 20 дней «красные кхмеры» ввергли страну в средневековое состояние. В протоколе Комиссии по расследованию преступлений режима Пол Пота от 25 июля 1983 года говорилось, что за период между 1975 и 1978 годами погибло 2 746 105 человек, из которых 1 927 061 крестьянин, 305 417 рабочих, служащих и представителей иных профессий, 48 359 представителей национальных меньшинств, 25 168 монахов, около 100 писателей и журналистов, а также несколько иностранцев. Ещё 568 663 человека пропали без вести и либо погибли в джунглях, либо похоронены в массовых захоронениях. Общее число жертв оценивается в 3 374 768 человек.

В июле 1979 в Пномпене был организован Народно-революционный трибунал, заочно судивший лидеров «красных кхмеров». 19 августа 1979 года трибунал признал Пол Пота и его ближайшего сподвижника Иенг Сари виновными в геноциде и заочно приговорил их к смертной казни с конфискацией всего имущества.

Последние тайны вождя

Для самого Пол Пота этот приговор, однако, не значил ничего. Он продолжил партизанскую войну против нового правительства Кампучии, скрываясь в джунглях. О лидере «красных кхмеров» мало что было известно, и многие полагали, что человек, чьё имя стало нарицательным, давно умер.

Когда в Кампучии-Камбодже начались процессы национального примирения, направленные на прекращение многолетней гражданской войны, новое поколение лидеров «красных кхмеров» постаралось отодвинуть своего одиозного «гуру» на второй план. В движении произошёл раскол, а Пол Пот, пытаясь удержать лидерство, вновь решил использовать террор для подавления нелояльных элементов.

В июле 1997 года по приказу Пол Пота был убит его многолетний соратник, бывший министр обороны Кампучии Сон Сен. Вместе с ним убили и 13 членов его семьи, включая малолетних детей.

Однако на сей раз Пол Пот переоценил своё влияние. Соратники объявили его предателем и провели над ним собственный суд, приговорив к пожизненному аресту.

Суд «красных кхмеров» над собственным вождём вызвал последний всплеск интереса к Пол Поту. В 1998 году видные лидеры движения согласились сложить оружие и сдаться новым камбоджийским властям.

Но среди них Пол Пота не было. Он умер 15 апреля 1998 года. Представители «красных кхмеров» заявили, что бывшего лидера подвело сердце. Есть, однако, версия, что его отравили.

Власти Камбоджи добивались от «красных кхмеров» выдачи тела для того, чтобы убедиться, что Пол Пот действительно мёртв, и установить все обстоятельства его кончины, однако труп был спешно кремирован.

Свои последние тайны лидер «красных кхмеров» унёс с собой…

источник

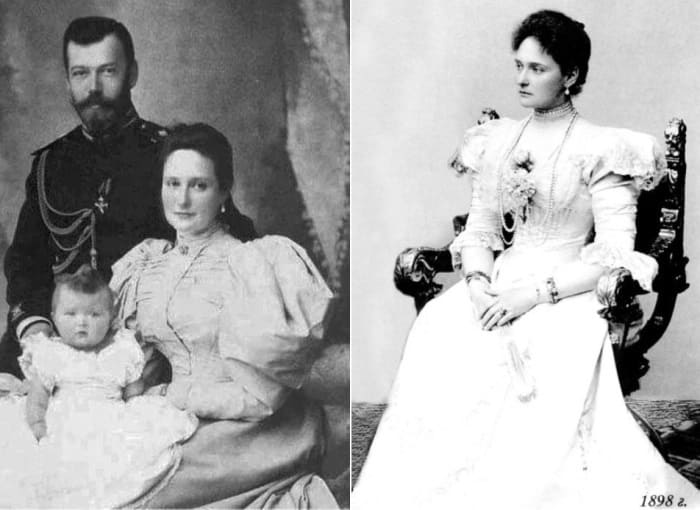

Виктория Алиса Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, императрица Александра Федоровна, которую супруг Николай II нежно называл «Аликс», отличалась безупречным вкусом и слыла законодательницей мод. При этом сама она не увлекалась модными журналами и не следила за современными тенденциями – ее пуританское воспитание и природная сдержанность исключали страсть к роскоши и охоту за модными новинками. Она категорически отвергала «крайности моды»: если популярные фасоны платьев казались ей неудобными, она их не носила.

Александра Федоровна | Фото: liveinternet.ru

Слева – Цесаревич Николай Александрович и принцесса Гессенская Алиса после помолвки. Фото 1894 г. Справа – коронационное платье Александры Федоровны и мундир Николая II | Фото: plam.ru

Многим придворным дамам Александра Федоровна казалась слишком чопорной, неприветливой и холодной, в чем даже усматривали признаки болезни. Однако такое поведение объяснялось лишь застенчивостью и смущением из-за общения с малознакомыми людьми, а также английским воспитанием, которое она получила у своей бабушки, английской королевы Виктории. Пуританские взгляды отразились и на манере ее поведения, и на вкусовых пристрастиях и стиле. Многие предметы роскоши и модные наряды отвергались ею как «бесполезные». Так, например, императрица отказалась носить узкую юбку из-за того, что в ней было неудобно ходить.

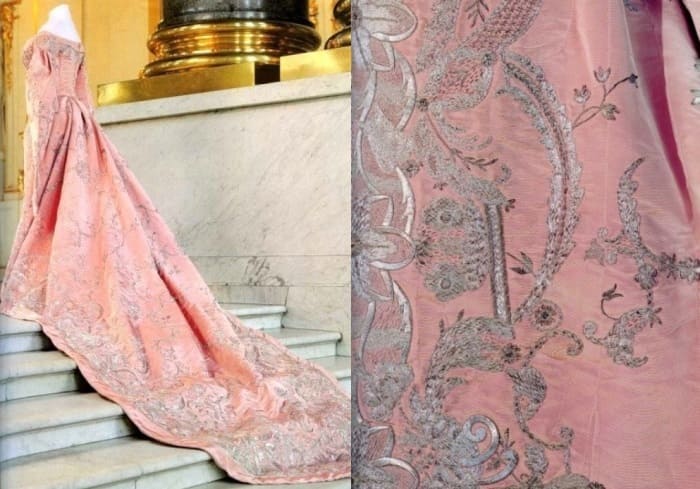

Вечерние платья от Альбера Бризака | Фото: liveinternet.ru

Вечерние платья от Альбера Бризака | Фото: liveinternet.ru

Последняя российская императрица предпочитала наряды от братьев Ворт (сыновей известного французского кутюрье Чарльза Ворта), Альбера Бризака, Редферна, Ольги Бульбенковой и Надежды Ламановой. Братья Ворт и Бризак шили для нее вечерние и бальные наряды, Ольга Бульбенкова – парадные платья с золотым шитьем, у Редферна она заказывала удобную городскую одежду для визитов и прогулок, а у Ламановой – как повседневную одежду, так и платья для балов и приемов.

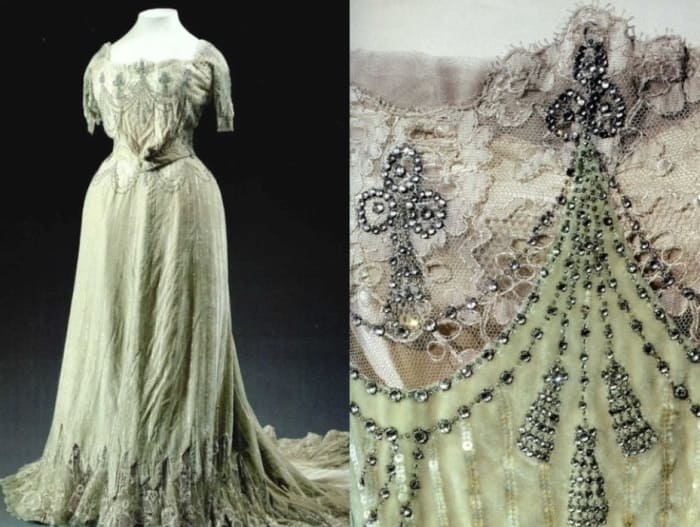

Вечернее платье от Надежды Ламановой | Фото: livemaster.ru

Вечернее платье от Надежды Ламановой | Фото: livemaster.ru

В ее гардеробе преобладала одежда нежных пастельных оттенков, светло-розовые, голубые, бледно-сиреневые и светло-серые наряды эпохи Ар Нуво. Модельер Поль Пуаре называл эти цвета «неврастенической гаммой». Атласные туфли императрица не любила, она предпочитала замшевые туфли с длинным узким носком, золотистого или белого цвета.

Туфли для коронации императрицы | Фото: liveinternet.ru

Платье императрицы Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru

Ее стилю были присущи спокойные элегантные силуэты и тончайшие изысканные оттенки, которые соответствовали ее статусу, гармонировали с типом внешности и в то же время были отражением ее природной сдержанности и скромности. Ее современницы отмечали, что «одевалась она очень хорошо, но не экстравагантно», а некоторые даже утверждали, что нарядами она и вовсе не интересовалась.

Изысканные наряды императрицы | Фото: pravme.ru

Слева – Е. Самокиш-Судковская. Императрица Александра Федоровна. Справа – Н. Бодаревский. Портрет императрицы Александры Федоровны, 1907| Фото: liveinternet.ru

Платье императрицы Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru

Александра Федоровна практически не пользовалась косметикой, не делала маникюр, объясняя это тем, что императору не нравятся «наманикюренные ногти», волосы завивала только накануне больших дворцовых выходов. Ее любимыми ароматами были «Белая роза» парфюмерной фирмы «Аткинсон» и туалетная вода «Вербена». Эти ароматы она называла самыми «прозрачными».

Император Николай II и его супруга Александра Федоровна | Фото: liveinternet.ru

Последняя императрица России, супруга Николая II Александра Федоровна | Фото: liveinternet.ru

Императрица хорошо разбиралась в ювелирных украшениях, из которых предпочитала носить перстни и браслеты. В мемуарах одна из современниц, характеризуя стиль Александры Федоровны, говорит, что она «всегда носила перстень с крупной жемчужиной, а также крест, усыпанный драгоценными камнями».

Изысканные наряды императрицы | Фото: livemaster.ru

Элемент отделки платья | Фото: livemaster.ru

Изысканные наряды императрицы | Фото: liveinternet.ru

Платье императрицы Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru

К своему туалету Александра Федоровна относилась с немецким педантизмом и аккуратностью. По воспоминаниям современников, «императрица заранее подбирала одежду на неделю вперед, исходя из своего участия в тех или иных мероприятиях, а также согласуясь с личными предпочтениями. Она сообщала о своем выборе камер-юнгферам. Затем каждый день Александра Федоровна получала от них краткий письменный перечень одежды, планируемой на день следующий, и давала окончательные инструкции по поводу своего гардероба. Иногда императрица сомневалась, что ей надеть, и просила подготовить несколько комплектов одежды, чтобы иметь возможность выбора».

Слева – бальное платье императрицы, 1900. Справа – вечернее платье, 1903 | Фото: liveinternet.ru

Перчатки Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru

Утренний капот | Фото: liveinternet.ru

Платья, выбранные ею на день, должны были появляться в гардеробной точно по расписанию. Императрица меняла наряды несколько раз в день, всегда надевая к ужину роскошные вечерние платья, даже если оставалась наедине с супругом.

Платье императрицы Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru

Платье императрицы Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru

Парадное платье Александры Федоровны

Источник:

История отшельников Лыковых в 1970-х годах стала настоящей сенсацией. Группа геологов обнаружила в таежных лесах семью старообрядцев, которая более 40 лет прожила в полной изоляции. В советской прессе разгорелись нешуточные баталии: одни клеймили Лыковых за тунеядство, другие — интересовались их уникальным опытом. В Саянскую тайгу потянулись экспедиции, этнографам и журналистам хотелось лично познакомиться с необычной семьей.

Таежные пейзажи в заимке Лыковых

Саянская тайга — обитель отшельников

Лыковы — старообрядцы, они никогда не питали симпатии к советской власти и в 1920-е годы вели закрытый образ жизни, надеясь, что их усадьбу коллективизация обойдет стороной. До 1929 года им удавалось не привлекать к себе особого внимания, но спокойствие было недолгим: нагрянули большевики, создавалась рыболовная артель. Лыковы были против и приняли решение уходить из родных мест в поисках спокойной жизни в тайгу.

Русские старообрядцы

Тогда семья Лыковых состояла из трех человек — Карпа, его жены Акулины и сын Савин. Постепенно старообрядцы обжились, построили небольшой дом, наладили быт, засадили огород, освоили охоту на зверей (для этого устанавливали капканы, поскольку ружей у них не было). Жизнь шла своим чередом, у четы родился еще один сын Дмитрий и дочери Наталья и Агафья. Мать воспитывала детей, обучала грамоте по Псалтыри, книгу, как и старинные иконы, хранили с почтением.

Редкие кадры о жизни Лыковых

Акулина умерла спустя 30 лет от голода, но уже повзрослевшие к тому времени дети — выжили. Заимку Лыковых открыли в 1979 году, спустя два года к ним приехал известный советский журналист Василий Песков. Его интересовал быт отшельников, их традиции и обряды, речь. Все было старинное, не подвергавшееся изменениям с 1930-х годов. В мире прошла Вторая мировая война, прогресс развивался семимильными шагами, а эти люди добывали огонь при помощи кремня, ткали для себя одежду, ходили в обуви из бересты и кожи даже в лютые морозы. Полученные сведения о жизни Лыковых стали основой для книги «Таежный тупик».

Увидеть Лыковых приезжали этнографы и фольклористы

Новости о старообрядцах быстро облетели Советский Союз, и десятки экспедиций направились к их заимке. Как и предполагали некоторые ученые, допускать контакта с цивилизацией было категорически нельзя: сыновья и дочь, рожденные в изоляции, тут же заразились вирусами от приезжих гостей. Савин, Дмитрий и Наталья умерли в 1981 году, Агафья — вылечилась, благодаря тому, что, вопреки страху, приняла необходимые лекарства.

Агафья Лыкова с Василием Песковым

Глава семьи Карп Осипович прожил до 1988 года, после его смерти Агафья осталась одна, и стало понятно, что ей нужна помощь. С ней остался жить бывший геолог Ерофей Седов, мужчина инвалид, по хозяйству практически ничего не может делать, но все же выбрал путь уединения. На помощь время от времени приезжают волонтеры, но у Агафьи склочный и своенравный характер, ужиться с ней никому не удается. Чтобы помочь отшельнице, в ее доме установили тревожную кнопку для вызова МЧС. Пару раз Агафья ею воспользовалась, но причина оказалась банальна — ей нужна была помощь по хозяйству. Конечно же, перелет вертолетом в отдаленный край — дорогое удовольствие, поэтому от этой затеи отказались. Сама же Агафья так и не поняла, что сделала не так: в ее мире не существует денег, и она не знает им цену.

Дом Лыковых

Агафья Лыкова в доме

Семья Лыковых — отшельники из тайги

Источник:

Долгое время считалось, что солнечный свет — обязательное условие жизни. Даже те организмы, которые непосредственно с солнечным светом не соприкасаются (например, те, что обитают в вашем желудке), потребляют вещества, синтезированные с помощью света. Но в эту теорию не вписываются новые данные. Ученые, исследовавшие золотые прииски в Южной Африке, нашли бактерии на глубине практически 2,5 км. Эти бактерии, по всей видимости, существуют засчет радиоактивных отходов и не торопятся покидать свою каменную крепость. Кроме того, они крайне медлительны: так, большая часть бактерий, с которыми мы сталкиваемся в жизни, делятся ежедневно, а период деления «подземных» бактерий варьируется от 1 года до 300 лет.

«Чистая комната» НАСА. Идеальная стерильность — основная задача «чистой комнаты» НАСА. Чтобы обеспечить полное отсутствие микробов (необходимое для испытаний космических кораблей), используются всевозможные средства дезинфекции, а каждый, кто входит в помещение, проходит тройную обработку и должен носить защитный костюм — в общем, не менее строго, чем в операционных залах или в карантинных палатах с жуткими вирусами. Но вот незадача: одна бактерия научилась выживать и в таких условиях. Бактерия получила имя Tersicoccus phoenicis, от латинского tergere «тереть, вытирать, чистить» и от названия космического корабля Феникс, в котором впервые была обнаружена. Ученые встретили Tersicoccus phoenicis лишь дважды — в двух разных чистых комнатах. Обитает она только в стерильной среде или мы просто не замечаем ее на фоне общего изобилия других бактерий, до сих пор неизвестно.

Самый древний лед. Мы храним продукты в холодильнике, потому что при низких температурах замедляются многие жизненные процессы. Поэтому ученые удивились, обнаружив огромные популяции бактерий во льдах, некоторые штаммы которых существуют уже миллионы лет. Самый древний лед на Земле находится в Антарктиде, и в нем можно найти микробы, живущие там испокон веков. Предполагается, что популяция этих бактерий превосходит человеческую более чем в 10 тысяч раз. И сейчас, в эпоху глобального потепления, эти товарищи, скорее всего, окажутся в океане — в новой для них, но явно более гостеприимной среде.

Кипяток. Воду надо вскипятить, чтобы уничтожить все вредные бактерии — это знает каждый ребенок. Правда, совсем «все» не получится: некоторые бактерии, например, Clostridium botulinum, переносят и такое. А между тем, Clostridium botulinum — возбудитель тяжелой пищевой интоксикации, поражающий нервную систему. Эта бактерия любит анаэробные условия, т. е. те, где нет кислорода, поэтому прекрасно выживает и в кипятке, и в консервированных продуктах, и в герметичных упаковках. Чтобы избавиться от живучей бактерии, нужна повышенная кислотность, высокий уровень кислорода, содержание сахара или температура более 120 градусов.

11 км ниже уровня моря. Ну кому придет в голову жить на дне Марианской впадины? А вот гетеротфорные бактерии не столь скептически настроены и спокойно обитают в Бездне Челленджера, самой глубокой точке поверхности Земли. Они поддерживают себя за счет крошечных кусочков органических соединений, которые там оседают. А вот как там оказывается органический материал на такой глубине — загадка.

Верхние слои атмосферы Земли. Обычно мы ожидаем встретить бактерии там, где обитают представители царства животных. Вопреки убеждениям, большая популяция бактерий была замечена в атмосфере Земли. Хотя нашу атмосферу не населяют животные, которыми могут поживиться бактерии, но есть в наличии углерод — именно он их и «питает». Бактерии, презревшие гравитацию, могут составлять до 20% мелких частиц в верхних слоях атмосферы — видимо, там не так дискомфортно, как кажется на первый взгляд. Остается вопросом, как бактерии вообще так высоко забрались: по одной из версий, этому поспособствовали сильные ветра и переменное атмосферное давление.

В наших глазах. Да, мы знаем, что клеток бактерий в организме человека не меньше, чем, собственно, наших, но как-то хочется думать, что мы сосуществуем в мирном симбиозе, взаимно поддерживая друг друга. Спешим вас расстроить: одни из самых коварных бактерий могут обитать у нас в глазном яблоке, в частности — в конъюктиве, в оболочке, покрывающую глаз снаружи (и заднюю поверхность век). Имена бактерий вам скорее всего известны: Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeaehas, т. е. хламидии и гонококк. Да, слезы защищают нас как могут, выделяя ферменты, что отравляют опасные бактерии, но это не гарантирует полного от них избавления. Так что лучше держать глаза в чистоте.

Антарктика. Многие поклонники рыбы и морепродуктов опасаются отравиться ртутью, которую иногда накапливают в своих тканях морские обитатели. Одной из причин токсичности рыбы может быть недавно найденный штамм антарктических бактерий. Бактерия Nitrospinia превращает ртуть в метилртуть, которая вызывает серьезные болезни с поражением нервной системы. Поглощая ртуть и преобразовывая ее в токсичное соединение, эти бактерии сами становятся пищей для рыбы, и вскоре вместе с метилртутью попадают к нам на стол. Будьте аккуратнее в выборе рыбы и ешьте продукты, выводящие из организма ртуть (среди них, кстати, много вкусного: клубника, малина, арахисовое масло, манго и др.).

Глабелла, или надпереносье — часть лобной кости между надбровными дугами и бровными буграми — тоже не самая очевидная среда обитания бактерий. Тем не менее, именно здесь водятся монструозная на вид Demodex folliculorum (т.н. «глазной клещ») и Propionibacteria (пропионовокислые бактерии, главный возбудитель прыщей). Они бороздят просторы нашего лба в поисках углеродосодержащей материи и, как правило, безобидны, но порой могут вызывать инфекцию, которая приводит к угревой сыпи и раздражению.

Мертвое море. Если вы думаете, что название озера не предвещает никаких форм жизни, вы заблуждаетесь: даже настолько соленая вода гостеприимна для многих. Бактерии, живущие в Мертвом море, должны быть приспособлены одновременно и к высокой солености, и к пресной воде, потому как уровень соли в воде постоянно меняется. Бактерии-прокариоты нашли для себя лазейку — пресноводные источники. Они обитают на самом дне Мертвого моря, возле выхода пресных вод, питаясь за счет фотосинтеза и окисления сульфидов.

источник

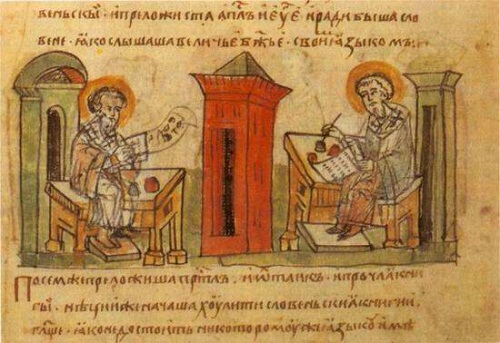

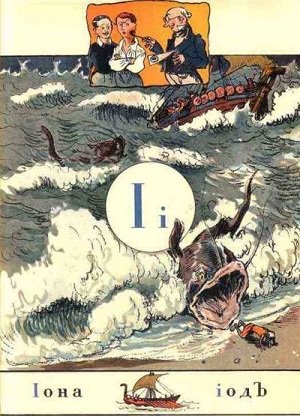

Что зашифровано в «послании к славянам»? Сколько Государству Российскому стоила буква «ъ»? Кто на самом деле предложил использовать букву «ё»? Открываем тайны русского алфавита.

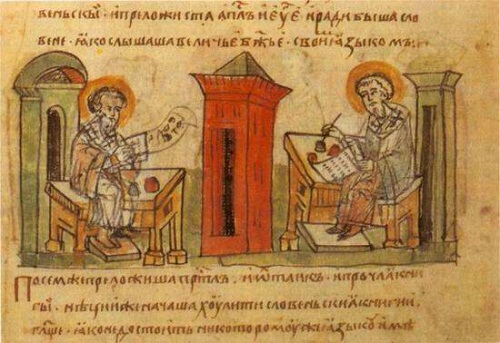

Послание к славянам

Привычный набор букв русской азбуки на самом деле ни что иное, как «послание к славянам». У каждой из букв кириллицы есть свое название, и если прочесть эти названия в порядке алфавита, получится: “Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо – укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти”. Один из вариантов перевода этого текста таков: “Я знаю буквы: письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям – постигайте мироздание! Несите слово убеждённо: знание – дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!”

Непечатная буква

Считается, что буква «ё» пришла в русский язык из французского исключительно усилиями Карамзина. Как будто бы в 1797 году он переделал в одном из стихотворений слово «слiозы» и указал в примечании: «Буква с двумя точками заменяет «iо». На самом деле, буква была предложена к использованию княгиней Воронцовой-Дашковой (весьма образованной дамой, президентом Академии Наук) в 1783 г. На одном из первых заседаний она поинтересовалась у академиков, с чего бы это в слове «ioлка» первый звук изображается двумя буквами. Ни один из великих умов, среди которых были знатные сочинители Гавриил Державин с Денисом Фонвизиным, не решился указать княгине, что звуков-таки два: «й» и «о». Поэтому Дашкова предложила использовать новую букву «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матiорый, iолка, iож, iол». Пик популярности буквы “ё” пришелся на Сталинские годы: в течение целого десятилетия ей оказывался особый почет в учебниках, газетах и переизданиях классиков. Сегодня «ё» чаще увидишь в виде памятника букве(в России их несколько), чем в виде самой буквы в книге или газете.

Гроза гимназистов

Буква «ять» была своеобразной меткой, отличавшей среди русских слов «исконные», славянские. Объектом горячих споров для «западников» и «славянофилов» в вопросе реформы русской орфографии. Настоящем мучением для гимназистов. Впрочем находчивые молодые умы в помощь себе даже сочинили стишок, составленный только из слов с «ять»: Б?лый, бл?дный, б?дный б?съ Уб?жалъ голодный въ л?съ. Б?лкой по л?су онъ б?галъ, Р?дькой съ хр?номъ пооб?далъ И за горькiй тотъ об?дъ Далъ об?тъ над?лать б?дъ. Первым за отмену «ятя» в свое время выступил писатель и переводчик Дмитрий Языков: “Буква ?… походит на древний камень, не у места лежащий, о который все спотыкаются и не относят его в сторону затем только, что он древний и некогда нужен был для здания”. Но уже в советское время Александр Солженицын, известный своим консерватизмом, ратовал за возврат в русскую грамматику «ятя» вместе с «ером».

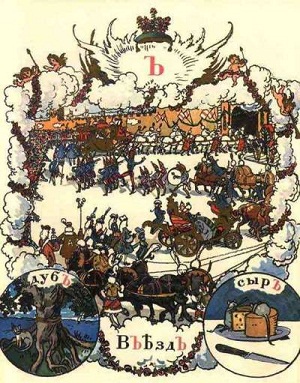

Самая дорогая буква

Еръ — «немая» буква, которая не обозначала никакого звука и выполняла функции «твердого знака», который по традиции писался в конце слов после твердых согласных вплоть до орфографической реформы 1918 года Однако при этом «еръ» занимал более 8% времени и бумаги при печати и стоил России ежегодно более 400000 рублей. Настоящая буква-казнокрад, не иначе!

Мiру — мир!

Еще одной страшной мукой для гимназистов были буквы «и» и «i». Правда, когда филологи-реформаторы сели обсуждать, какую из двух букв удалять из русской азбуки, дело решилось голосованием! Настолько несущественными были доводы в защиту каждой из них. Дело в том, что в греческой азбуке «и» и «i» обозначали два различных звука. А в русском языке уже во времена Петра I их невозможно было отличить на слух! Буква «i» в корне встречалась только в слове «мiр» в значении «вселенная». Если подразумевался покой, отсутствие войны — то слово писалось как «мир». Соответственно писались и однокоренные слова: «мирные люди» и «мiровой порядокъ».

Как буква стала словом

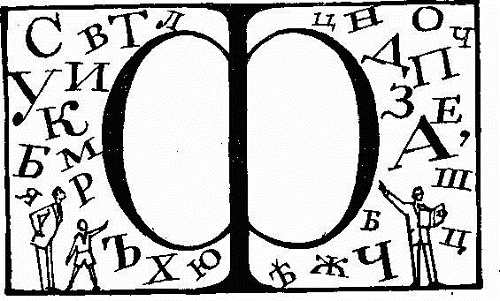

В кириллице буква «ф» носила затейливое наименование «ферт». Появилось словосочетание «стоять фертом», подбоченясь, а затем и новое существительное «ферт», и даже уменьшительное «фертик».

Вообще в славянской азбуке было две буквы для обозначения звука «ф» – «ферт» и «фита», но это была настоящая путаница! Слово «Филипп» тогда писались через «ф», а «Фёдор», «арифметика» через «фиту». Поди разберись! (А чтобы разобраться вспомним: в греческом алфавите буква «ф» обозначает звук «пх», а «фита» или «тэта» — «тх»).

Существительное «ферт» со временем стало неодобрительным, полубранным. У А. Чехова: «Тут к нам ездит один ферт со скрипкой, пиликает», у Пушкина: «У стенки фертик молодой стоит картинкою журнальной».

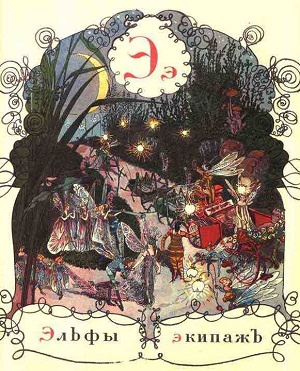

Э!

Буква «э» была узаконена в русской азбуке только в XVIII веке, когда в русский язык стали проникать заимствованные слова со звуком [э] в начале слова, и их написание и прочтение стало вызывать неудобства: как правильно читать – Еврипид или Эврипид, Евклид или Эвклид? Встретили букву неприветливо, а Михаил Ломоносов даже писал, что «если для иностранных выговоров вымышлять новые буквы, то будет наша азбука с китайскую». Но уже в начале XX века «Энциклопедический словарь Ф. Павленкова» для среднего интеллигентного читателя рекомендует: писать пенснэ, кэнгуру, кэтгутъ, кэксъ. Вообще в русском языке осталось ощущение, что «э» — буква чужеземка. Вспомните хотя бы как произносит слово «крЭм» героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит», чтобы подчеркнуть статус косметики: импортный, дефицитный.

источник