Архив за месяц: Март 2017

НЛО, говоришь? Автор: С. Богачев.

«Самогонщики СССР» — до боли правдивая серия карикатур на тему того, что советский человек не доверяет чужакам, за исключением тех случаев, когда его приглашают выпить. Ведь тот, кто когда-то жил в Советском союзе, наверняка помнит те славные времена, когда самогонщики были явлением распространённым, и как с ними боролись.

Взрослых нет дома.

Хватит чаи гонять!

Нет, ну что вы.

Тридцать третьим будешь?

Сахарная свекла.

Методы и способы реанимации.

В зале суда.

Итого…

Вот список лиц, которые в нашем районе не гонят самогон.

Дрожжи с сахаром.

Протокол.

Свеклаводка.

Песни нараспев.

Застолье.

Столовая.

Триста стаканов чая…

Предсвадебная подготовка.

Участковый.

Источник:

Учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали съедобный механизм из желатин-глицеринового материала, который может пригодиться для диагностических исследований в гастроэнтерологии. Кажется, теперь роботы станут ещё полезнее!

Не секрет, что эндоскопическая диагностика в гастроэнтерологии до сих пор представляет собой довольно неприятную и порой весьма болезненную процедуру. Непосредственный осмотр внутренней поверхности пищевода, желудка и кишечника выполняется с помощью эндоскопов, которые сделаны в виде гибкой трубки, снабженной специальной оптической системой, в которой изображение и световой пучок передаются по стекловолокну.

Но разве не пора поручить эту работу роботам? Здесь всё не так просто. Все механизмы неизбежно требуют того или иного источника питания, что вызывает опасения в безопасности их применения и накладывает определённые ограничения на использование роботов. Встроенный аккумулятор может вступить в реакцию с желудочным соком и отравить пациента, а внешнюю батарею довольно проблематично использовать.

Именно поэтому швейцарцы придумали компактный механизм, который не нуждается в источнике питания и может передвигаться по желудочно-кишечному тракту под действием кислорода и пищеварительных веществ. Правда, это в перспективе, а пока прототипы желатин-глицериновых манипуляторов являются пневматическими. С точки зрения эластичности и прочности такой материал не уступает медицинскому силикону.

Желатин и глицерин смешиваются в равной пропорции на протяжении 30 минут при температуре 80 °C, а затем сушатся в течение 48 часов. Механизм похож на гусеницу и состоит из нескольких сегментов с пневмокамерами, которые при повышении давления расширяются и растягиваются. На испытаниях манипулятор сумел удержать относительно тяжёлые объекты. Но самое приятное в будущем гастроэнтерологическом роботе — он съедобный.

источник

«Индостан наш!» и «русский солдат, моющий свои сапоги в Индийском океане» — это могло стать реальностью в далёком 1801 году, когда Павел I совместно с Наполеоном предпринял попытку покорения Индии.

Непреступная Азия

Насколько успешно шло освоение Россией востока, настолько же безуспешным оно оказывалось на юге. В этом направлении наше государство постоянно преследовал какой-то рок. Суровые степи и хребты Памира всегда оказывались для него непреодолимой преградой. Но дело, наверное, было не в географических препятствиях, а в отсутствии чётких целей.

К концу XVIII столетия Россия надёжно закрепилась в южных границах Уральского хребта, однако набеги кочевников и несговорчивые ханства мешали продвижению империи на юг. Тем не менее, Россия поглядывала не только на еще непокоренные Бухарский эмират и Хивинское ханство, но и дальше – в сторону неизвестной и загадочной Индии.

В это же время Британия, чья американская колония отпала как созревший плод, свои усилия сосредоточила на Индии, занимавшей важнейшее стратегическое положение в азиатском регионе. Пока Россия буксовала на подходе к Средней Азии, Англия, продвигаясь все дальше на север, всерьез рассматривала планы по завоеванию и заселению горных районов Индии, благоприятных для ведения хозяйства. Интересы двух держав вот-вот могли столкнуться.

«Наполеоновские планы»

Свои планы в отношении Индии имела и Франция.Однако ее интересовали не столько территории, сколько ненавистные англичане, укреплявшие там свое владычество. Время, чтобы выбить их из Индии, было самым подходящим. Британия, раздираемая войнами с княжествами Индостана, заметно ослабила свою армию в этом регионе. Наполеону Бонапарту оставалось найти только подходящего союзника.

Первый консул обратил свое внимание на Россию. «С вашим повелителем мы изменим лицо мира!», – льстил Наполеон русскому посланнику. И он не прогадал. Павел I, известный своими грандиозными планами по присоединению к России Мальты или отправлению военной экспедиции в Бразилию охотно пошёл на сближение с Бонапартом. Русского царя поддержка Франции интересовала не меньше. Цель – ослабление Англии – у них была общая.

Впрочем, первым идею о совместном походе на Индию подал Павел I, а Наполеон лишь поддержал эту инициативу. Павел, по мнению историка А. Кацуры, прекрасно осознавал, «что ключи к владению миром спрятаны где-то в центре евразийского пространства». Восточные грезы правителей двух сильных держав имели все шансы воплотиться в жизнь.

Индийский блицкриг

Подготовка к походу велась в тайне, вся информация большей частью передавалась через курьеров устно. На совместный бросок до Индии отводились рекордно короткие сроки – 50 дней. Союзники полагались на поддержку махараджи Пенджаба Типу-Саида, который бы ускорил продвижение экспедиции. С французской стороны должен был выступить 35-тысячный корпус во главе с прославленным генералом Андрэ Массеной, а с русской – такое же количество казаков под предводительством атамана войска Донского Василия Орлова. В поддержку уже немолодому атаману Павел распорядился назначить офицера Матвея Платова, будущего атамана войска Донского и героя войны 1812 года. В короткий срок к походу были подготовлены: 41 конный полк и две роты конной артиллерии, которые составили 27500 человек и 55000 лошадей.

Ничего не предвещало беды, однако грандиозная затея все же оказалась под угрозой. Виной всему британский офицер Джон Малколм, который в разгар подготовки русско-французской кампании сначала заключил союз с афганцами, а затем и с персидским шахом, который еще недавно присягал на верность Франции. Наполеона такой поворот событий явно не устраивал и он временно «заморозил» проект.

Но амбициозный Павел привык свои начинания доводить до конца и 28 февраля 1801 года отправил Донское войско на покорение Индии. Свой грандиозный и смелый замысел он изложил Орлову в напутственном письме, отмечая, что туда, куда вы назначаетесь, англичане имеют «свои заведения торговли, приобретенные или деньгами, или оружием. Вам надо все это разорить, угнетенных владельцев освободить и землю привести России в ту же зависимость, в какой она у англичан».

Назад домой

Изначально было ясно, что экспедиция в Индию не была спланирована должным образом. Орлову не удалось собрать необходимые сведения о пути через Среднюю Азию, ему пришлось вести войско по картам путешественника Ф. Ефремова, составленных в 1770 — 1780-х. Не получилось у атамана и собрать 35-тысячное войско – в поход выступило от силы 22 тысячи человек.

Зимнее путешествие на лошадях через калмыцкие степи было суровым испытанием даже для закаленных казаков. Их передвижению мешали и промокшие от подтаявшего снега бурки, и реки, только начавшие освобождаться ото льда, и песчаные бури. Стало не хватать хлеба и фуража. Но войска готовы были идти и дальше.

Все изменило убийство Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. «Где казаки?», – таким был один из первых вопросов новоиспеченного императора Александра I к графу Ливену, участвовавшему в разработке маршрута. Отправленный фельдегерь с собственноручно написанным Александром распоряжением о прекращении похода настиг экспедицию Орлова лишь 23 марта в селе Мачетном Саратовской губернии. Казакам было велено возвращаться к своим домам.

Любопытно, что повторилась история пятилетней давности, когда после смерти Екатерины II была возвращена, отправленная в Прикаспийские земли Дагестанская экспедиция Зубова-Цицианова.

Английский след

Еще 24 октября 1800 года было совершено неудачное покушение на Наполеона, к которому были причастны англичане. Скорее всего, так на планы Бонапарта отреагировали английские чиновники, боящиеся потерять свои миллионы, которые им приносила Ост-Индская компания. Но с отказом от участия в походе Наполеона деятельность английских агентов была перенаправлена на российского императора. Многие исследователи, в частности историк Кирилл Серебренитский, усматривают в гибели Павла именно английские причины.

Это косвенно подтверждают и факты. Например, один из разработчиков индийского похода и главный заговорщик граф Пален был замечен в связях с англичанами. Кроме этого с Британских островов щедро снабжали деньгами петербургскую любовницу английского посла Чарльза Уитворда, чтобы та, по мнению исследователей, подготовила почву для заговора против Павла I. Интересно также, что переписка Павла с Наполеоном 1800-1801 годов была выкуплена в 1816 году частным лицом из Великобритании и впоследствии сожжена.

Новые перспективы

После смерти Павла Александр I, к удивлению многих, продолжил налаживать отношения с Наполеоном, однако пытался их выстраивать с более выгодных для России позиций. Молодому царю претила высокомерность и ненасытность французского правителя.

В 1807 году во время встречи в Тильзите Наполеон пытался склонить Александра к подписанию соглашения о разделе Османской империи и новом походе на Индию. Позднее 2 февраля 1808 года в письме к нему Бонапарт так излагал свои планы: «Если бы войско из 50 тысяч человек русских, французов, пожалуй, даже немного австрийцев направилось через Константинополь в Азию и появилось бы на Евфрате, то оно заставило бы трепетать Англию и повергло бы ее к ногам материк».

Доподлинно неизвестно, как отнесся к этой идее российский император, но он предпочитал, чтобы любая инициатива исходила не от Франции, а от России. В последующие годы уже без Франции Россия начинает активно осваивать Среднюю Азию и налаживать торговые отношения с Индией, исключив в этом деле всякие авантюры.

источник

Мировые легенды упоминают о мифических странах, где живут колдуны и боги, находится источник вечной юности и несметные богатства. Человечество сбилось с ног в поисках их следов. Ученые считают — некоторые стоит искать в России.

Швета-двипа

«В Молочном море, к северу от Меру, лежит большой остров Швепа-двипа, Белый остров, или остров Света. Там находится страна, где вкушаются блаженства. Жители ее – смелые мужи, удаленные от всякого зла, к чести и бесчестию равнодушные, дивные видом, преисполненные жизненной силой. Здесь не живет человек жестокий, бесчувственный беззаконный…».

Где этот рай из древнеиндийского эпоса Махабхараты только не искали. Некоторые индианисты, например полковник Вильфорд, отождествляли Швету-двипу с Великобританией. Почему бы и нет? Остров за морем, на севере (для авторов Махабхараты). Блаватская Елена Петровна, которая была известной представительницей мистического ордена теософов, в своей «Тайной доктрине» поместила Швета-двипу в район современной пустыни Гоби. Некоторые исследователи, напротив, под Белым островом видят Арктиду – гипотетический северный полярный континент, который когда-то существовал на территории Арктики, но в результате катаклизмов, якобы произошедших от 18 до 100 тысяч лет назад, ушел под воду (гипотеза немецкого зоографа Эгера).

Сторонники Арктиды нередко связывают легенду о Швета-двипе с Гипербореей, которая, по сведениям античных авторов, тоже находилась где-то далеко на севере. Но север – понятие растяжимое. Некоторые лингвисты обнаружили сходство уральских топонимов с индийскими названиями. Так, на основе исследований А.Г.Виноградова и С.В. Жарниковой, легендарная Швета-двипа оказалась на территории Урала, Белого моря, бассейны рек Северной Двины и Печоры, Волго-Окского междуречья.

Хара Березайта

В истории есть, так называемые, кочующие топонимы, которые разные источники ассоциировали с разными местами. К ним относится горный хребет Хару Березайти из зороастрийских текстов «Авесты», с горой Хукайрья. Это архетипическая Мировая гора, из-за которой утром поднимается солнечная колесница божества Митры. Над ней сверкают семь звезд Большой Медведицы и Полярная звезда, поставленная в центре мироздания. Отсюда с золотых вершин берут начало, все земные реки и величайшая из них — чистая река Ардви, ниспадающая с шумом в белопенное море Воурукаша. Над горами Высокой Хары вечно кружит Быстроконное солнце, и полгода длится здесь день, а полгода — ночь. Только смелые и сильные духом могут пройти эти горы и попасть в счастливую страну блаженных, омываемую водами белопенного океана. Некоторые исследователи сравнивают ее с уже упомянутой легендарной горой Меру, которая расположена рядом с Швето-двипой на Урале. Но, согласно итальянскому исследователю Джиральдо Гноли, под Хара Березайти изначально воспринимали Памир и Гиндукуш, а потом эти верования перенесли на «горы посерьезнее», а точнее на Эльбрус. Океан в данной аналогии, очевидно, Черное море. Кстати, это не противоречит представлениям о мифологической стране на севере, у античных авторов. Многие римские авторы давали то же описание Причерноморью, что мы сегодня можем дать Северному морю – сильные холода, все покрыто льдом, люди одеты в толстые шкуры.

Алтайская Шамбала

Шамбала – мифическая страна из индуизма и буддизма. Сказочный край обещает сказочные условия – подарить вечную юность, открыть все знания мира. «Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее», — говорил о волшебной стране Николай Рерих. Традиционно, вход в Шамбалу помещают в район горного Тибета, где-то вблизи священной горы Кайлас. Но, согласно учению Рериха, ворот Шамбалы должно быть три. Один из них расположен на Алтае, в районе горы Белухи – священной вершины у местных алтайских народов. Согласно их поверьям, там находится страна духов. Один из алтайских шаманов Антон Юданов, в своем интервью рассказал, что даже служители культа не смеют приближаться к горе ближе, чем на 10 км, а попытка покорить Белуху, которую ежегодно предпринимают множество человек – настоящее святотатство, за которым следует наказание. Недаром, по его словам, Белуху называют «горой убийцей», где за последнее время погибло больше всего туристов: «Священная гора будет сбрасывать всех, кто стремиться подойти к ее тайне».

источник

Людям с теми или иными психическими отклонениями долгое время приходилось очень несладко. Почти до конца XIX века любое поведение и даже мышление, не вписывающееся в общепринятые социальные нормы, считались ненормальностью.

Заслужить клеймо «бесноватого», «умалишенного» мог эпилептик, пациент с черепно-мозговой травмой, отчаявшаяся женщина в состоянии истерики или глубочайшей депрессии. Человеку достаточно было просто мыслить не так, как абсолютное большинство, чтобы прослыть умалишенным.

Как обходились на Руси с сумасшедшими

В Средние века на Руси наука о человеческой психике находилась даже не в зародышевом состоянии. Ее попросту не существовало. Все «болезни души» априори считались парафией церкви. Людей с очевидными отклонениями и агрессивным поведением очень часто изгоняли из деревень и городов. Буйное помешательство пугало неискушенных русичей, поэтому от больных с такой проблемой старались поскорее избавиться. Если тихий «деревенский дурачок» был принят в обществе, его подкармливали и считали божьим человеком, то буйного помешанного боялись.

В народе бытовало мнение, что такие случаи — яркий пример одержимости. Лечить сумасшедших никто не пытался. Их и больными не считали; сразу же вели к батюшке. Церковный обряд изгнания бесов был основным «лечебным» методом борьбы с помешательством. На Руси одержимость считалась карой за ворожбу и другое общение со злыми силами. Во время обряда священник вычитывал молитвы, обильно окроплял одержимого святой водой, рисовал ему на лбу, руках и стопах кресты елеем.

Если сумасшедший проявлял неповиновение, сопротивлялся изгнанию бесов, его могли и связать. С больными людьми очень часто обходились довольно жестоко, особенно если те происходили из низших слоев общества. Если шизофреник во время приступа нападал на своих родных, его сажали в тюрьму как обычного преступника. Человеку в таких заведениях приходилось очень тяжело. Полуголодное существование, сырые подвалы, колодки на руках и ногах — только часть «прелестей» казематов.

Осужденных регулярно били, особенно, если те вели себя шумно. С сумасшедшими это случалось постоянно. В период ремиссии, когда сознание шизофреника немного прояснялось, на человека обрушивалось осознание его настоящего положения и тяжести совершенного в прошлом. Все это влекло за собой ужасные моральные муки, подкрепляемые физическими страданиями. Состояние пациента в таких условиях только ухудшалось.

Монастырское содержание и доллгаузы

В позднем Средневековье (вплоть до XVIII века) сумасшедших помещали в лечебницы при монастырях. В стенах обителей на Руси очень часто учреждали так называемые «инвалидные больницы». В них и проходили своеобразное лечение люди с самыми разными психическими расстройствами. Обычно оно заключалось в молитвах, скудном питании во избежание «буйства» и посильном труде, если человек был на него способен.

В XVIII веке благодаря приказу Петра I был построен первый в России сумасшедший дом. Он назывался на немецкий манер «доллгаузом» и предназначался для стационарного содержания, а также лечения душевнобольных. Это былой первой попыткой отделения психиатрии от религии. Дело продвигалось туго, и все же к 1810 году в России появилось около десятка доллгаузов.

Лечебницы были открыты в Санкт-Петербурге (позднее Обуховская больница), Москве (отделение в Екатерининской больнице) и некоторых других городах. Излечением душевных недугов всерьез занялась медицина, буквально отобрав эту ношу у церкви.

источник

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене пополнилось новыми семенами. Если вы до сих пор не слышали ни о каком Всемирном семенохранилище, то вот вам краткая справка: на случай глобальных катастроф, будь то Третья мировая или новый ледниковый период, за полярным кругом оборудовали подземное хранилище под семена со всей нашей планеты – ученые полагают, что таким образом удастся предотвратить всемирный голод, который непременно последует с вымиранием сельскохозяйственных культур. С новым пополнением, в хранилище теперь находится более одного миллиона различных типов семян.

На этот раз, о сохранности даров природы и трудов селекции позаботились такие страны как Бенин, Индия, Пакистан, Ливан, Морокко, Нидерланды, США, Босния и Герцеговина, Беларусь и Великобритания.

В числе добавленных культур – различные сорта пшеницы, чечевицы, ячменя и риса, золотистая фасоль, нут, сорго, чина посевная и 86 различных сортов картошки.

О самом Хранилище

Хранилище финансируется и поддерживается со стороны Норвежского правительства, а также со стороны Глобального Фонда по Разнообразию Сельскохозяйственных Культур и Скандинавского Центра Генетических Ресурсов. Хранилище было основано в 2007-ом году, на сегодняшний день в нем находится самая большая в мире коллекция сельскохозяйственных культур. Само хранилище расположено за полярным кругом, за 1287 километров, на Норвежском острове Шпицберген. Глобальный Фонд по Разнообразию финансирует сбор, приготовление и отправку семян из всевозможных стран, Фонд также финансирует эксплуатацию самого хранилища. Скандинавский Центр Генетических Ресурсов следит за тем, чтобы семена хранились, как надо.

Хранилище может вместить более 4,5 миллионов типов семян, все образцы складируются в условиях вечной мерзлоты глубоко под землей.

Марье Хага, исполнительный директор Глобального Фонда, рад тому, что хранилище растет: «Сегодняшний вклад демонстрирует, что, несмотря на все разногласия на экономической и политической аренах, человечество все еще способно на проявление коллективных усилий – мы все еще озабочены вопросом предостережения возможного вымирания. Из всего числа стран, более четверти уже сделали свой вклад в сохранение глобального пищевого ресурса.»

Как сказано в пункте 2,5 программы Объединенных Наций по Целям устойчивого развития, каждая страна подтверждает необходимость сбора и охранения разнообразия сельскохозяйственных культур. Хага говорит: «Разнообразие культур – это необходимая основа для искоренения голода».

Внутри Хранилища

На момент открытия здесь было не более 310 000 типов семян. Через год было добавлено еще 90 000 семян. В 2014 году общее число культур достигло отметки в 820 700. Сегодня хранилищу не достает лишь 69 179 культур до достижения отметки в миллион семян.

Представитель Фонда по Разнообразию Сельскохозяйственных Культур объясняет: «В Шпицбергене хранятся семена культур, существование которых считается необходимым для сохранения глобального пищевого ресурса. Страна-вкладчик делает два образца: первый идет в Шпицберген, второй – в другой генетический банк.»

Страны, совершающие вклад, сохраняют свои права на владение поставленными семенами, и регулируют доступ к ним. Само хранилище располагает отдельно отведенной площадкой для каждой отдельной страны.

Ценность Хранилища

Ценность Всемирного хранилища трудно переоценить. Оно, к тому же, уже успело доказать свою значимость в условиях нестабильности политической ситуации.

В 2015-ом году, во время войны в Сирии, где под угрозой оказалось Алеппо, ученые изъяли семена из хранилища, чтобы протестировать, как они растут в засушливых регионах Морокко и Ливана. Тест был успешно пройден, и семена вернули обратно в хранилище.

Али Абушаба, генеральный директор Интернационального центра по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах (ICARDA), говорит: «Мы доказали, что мы, как вид, можем с уверенностью положиться на генетические банки, предоставив им охранение и сбор семян. Такая защитная мера – это очередной шаг к будущему, полному пищевого изобилия».

Нужда в подобных хранилищах растет все сильнее и сильнее, буквально с каждым днем, ведь мы все чаще сталкиваемся с климатическими изменениями и природными катастрофами. Наводнения, засухи, пыльные бури, все это наряду с нестабильной геополитической ситуацией является непосредственной угрозой нашему выживанию.

Для этого и созданы эти хранилища – они нужны нам, чтобы мы смогли пережить тьму далекого и зловещего будущего.

Источник

Эти советские актеры играли негодяев, подлецов, преступников и воров. За это мы их и любим. А вы можете сами расставить их по местам в нашем интерактивном рейтинге.

Милляр

При создании образа Кащея Бессмертного Милляр опирался на дюреровских «Всадников апокалипсиса» и тевтонцев, когда играл Бабу-Ягу — списал образ с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни актер имел пристрастие к похабным шуточкам и алкоголю. До 60 лет жил с матерью, пока не вышел за свою соседку. Она сказала, что мужчины ей не нужны, Милляр ответил, что он не мужчина, а Баба Яга.

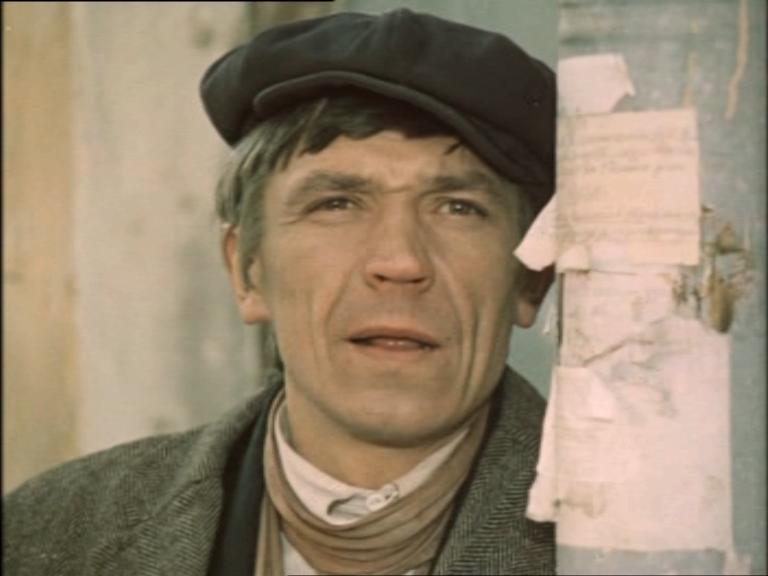

Иван Бортник

Иван Бортник стал «Промокашкой» почти случайно. Изначально он планировался как Шарапов, но двух главных героев из «Театра на Таганке» в фильме бы никак не разрешили. Но именно роль Промокашки станет для Ивана Бортника «кармической». И это при том, что в театре на Таганке Иван Бортник сыграл за 42 года множество сильных, ярких и положительных ролей.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган играл фашистов, уголовников, шпионов, агентов ЦРУ и барона Врангеля. В кино он был олицетворением «идеального плохого». Его путь в «плохиши» начался с картины «И это всё о нём», где Виторган создал по-настоящему хрестоматийный образ бывшего уголовника.

В жизни актер был настоящим «светским львом» — его с женой Аллой Балтер сравнивали с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

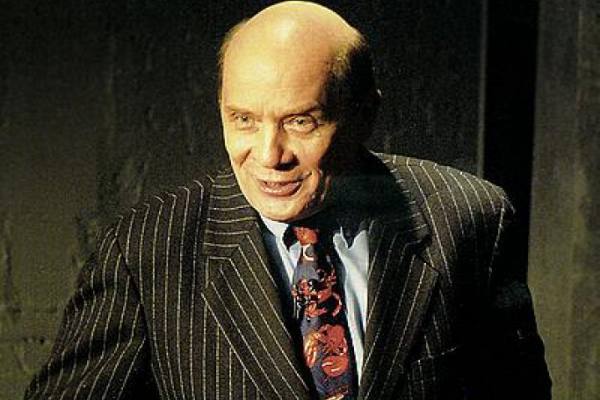

Армен Джигарханян

Джигарханян снялся больше чем в 200 фильмах и попал в Книгу рекордов Гинесса, обойдя и Алена Делона и Марлона Брандо.

Самый известный «плохиш» Джигарханяна — Карп «горбатый». Он навевает инфернальный ужас.

В «Следствие ведут знатоки» Джигарханян сыграл искусного шантажиста, в фильме «Тегеран-43» — обятельного убийцу Ришара, фактически анти-Бонда. В сериале «Рефери» не хуже того же Брондо Джигарханян сыграл мифиози.

Виктор Сергачев

Виктор Сергачев настолько убедительно сыграл роль Ефима Субботы в картине «Пропавшая экспедиция», что надолго стал воприниматься как «человек с обрезом». Сергачев играл предводителя фашистов, Льва Троцкого и Кащея Бессмертного, то есть олицетворял все плохое сразу для нескольких поколений зрителей.

Юрий Шерстнев

Юрия Шерстнева так и называют «актер-злодей». Помните, как убедительно он сыграл палача в «Трех мушкетерах»? И после этого он не менее хорошо играл других плохих людей. И чем старше становится актер, тем харизматичнее становятся его злодеи.

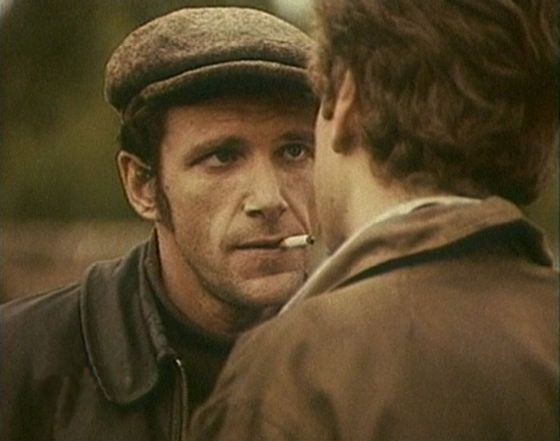

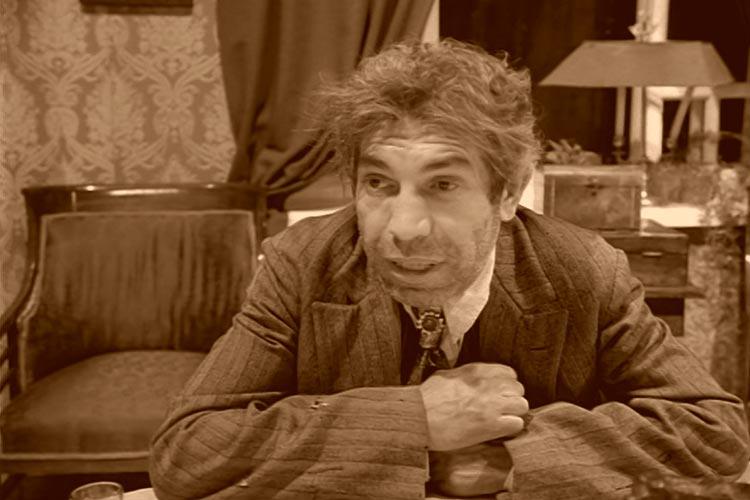

Любомирас Лауцявичюс

Фактурности Любомираса Лауцявичюса можно позавидовать. Он играл моряков, военных, сыграл и инфернального и жестокого Волка Ларсенна в экранизации романа Джека Лондона. Да так, что однозначно нельзя утверждать, что «книга лучше». Или вспомните его роль в картине «Иди и смотри».

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили, сыгравший уже в постсоветское время Воланда, в советских фильмах играл «плохих парней» другого типа. Это были карьеристы, подхалимы, рефлексирующие недотепы. В «Иронии судьбы» он планировался на роль Ипполита — главной оппозиции героя Мягкова.

Спиридонов

После роли в картине «Горячий снег», в которой Вадим Спиридонов снялся в 1972 году доформировывался его экранный тип: «кремень», человек с несгибаемой волей и огромной душевной мощью, с доминирующим отрицательным обаянием.

Актер предсказал свою раннюю смерть. Он сказал жене, что умрет 7 декабря, чтобы сделать ей подарок (ДР жены было 8 декабря). Так и случилось.

Александр Филиппенко

Александр Филлипенко играл злодеев, преступников, Кощея Бессмертного и даже Азазелло. По образованию он физик, даже несколько лет проработал старшим инженером в Институте геохимии. Только после этого пошел учиться на актера. Надо признать, что не зря.

Владимир Толоконников

Владимир Толоконников сыграл Шарикова в 45 лет, но в кино он пришел из театра, где уже успел полюбиться зрителям. На эту роль пробовались 8 человек, даже Николай Караченцев был в претендентах. Но Бортко выбрал Толоконникова. И не ошибся. Для самого Толоконникова, как он выразился, эта роль стала «гвоздем в шкуре».

Олег Даль

Анатолий Эфрос писал: «Даль был замкнут, нервен и нетерпелив, убийственно остроумен, а иногда невыносим. Всё чувствительное и нежное в себе он прикрывал такими парадоксально обратными красками, что иногда брала оторопь».

Одной из самых ярких ролей актера стала роль Зилова в картине «Отпуск в сентябре», но именно после нее у Даля появились трудности. Картину запретили, актер стал «опальным».

Георгий Бурков

Крест на могиле Георгия Буркова сделан из того же гранита, что и крест на могиле его друга Василия Шукшина. Роль «губошлепа» в «Калине Красной» была написана для Буркова.

Несмотря на большую палитру ролей, чаще других актеру давали роли пьяниц, преступников. Сам он к этому относился философски: «Надо расстаться с тщеславной мечтой — выделиться за счет искусства. Цели истинного искусства лежат вне искусства, как ни парадоксально это звучит».

Алексей Жарков

«Никогда не отказываться от ролей» Алексей Жарков возвел в принцип. И не отказывается до сих пор, умея сделать роль старика с козой или спившегося деда запоминающимся и интересными.

Нигматуллин

В 1967 году Талгат Нигматулин сыграл белогвардейца в фильме «Баллада о комиссаре». Первая роль — отрицательный персонаж. Кинорежиссер Алишер Хамданов вспоминал: «Образ юного мерзавца в черных лакированных перчатках настолько удался Талгату, что в последствии за ним закрепилось амплуа актера, играющего негодяев. А он всю жизнь мечтал о другом…».

Потом самыми заметными опять были роли негодяев — в «Пиратах ХХ века» и «Приключениях Тома Сойера» — в роли индейца Джо.

источник

Берлинская стратегическая наступательная операция

— одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта боевых действий — 300 км. В рамках операции проведены: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции.

В Восточно-тюркском соединении СС в разное время воевало в общей сложности свыше 8 тысяч представителей народностей, исповедующих ислам – казахов, узбеков, туркмен, азербайджанцев… Шеф СС рейхсфюрер Генрих Гиммлер покровительствовал мусульманским подразделениям, поскольку считал ислам военной религией, основанной на идеологии, присущей своему Schutzstaffel (сокращение SS пошло от этого слова, означающего «отряд охраны»).

Слепое повиновение и готовность к самопожертвованию без сострадания к врагам – это все, что нужно было эсэсовцам от исламских батальонов.

При поддержке муфтия Иерусалима

Первый Восточно-мусульманский полк СС был сформирован в ноябре 1943 года, его командиром Гиммлер назначил генерал-майора Андреаса Мейер-Мадера. Вскоре «духовным лидером» созданного подразделения стал муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни, одобривший идею формирования полка по признаку вероисповедания. В начале следующего года полк был направлении в Западную Белоруссию, где его командир в одном из боев пропал без вести. По одной из версий, его убили партизаны. Дисциплина в полку была низкой, и новому командиру подразделения СС гауптштурмфюреру Биллигу не удалось исправить ситуацию даже после расстрела порядка 80 неповиновавшихся эсэсовцев. Гиммлер остался недоволен самоуправством гауптштурмфюрера и снял его с командной должности.

И Бей «не ловил мышей»

После участия в подавлении Варшавского восстания полк был присоединен к бригаде СС «Дирлевангер», которая получила печальную известность за участие в зверском истреблении порядка 200 тысяч мирных поляков. Гиммлер решил, что если он назначит начальником мусульманского подразделения СС единоверца подчиненных, то боевой дух мусульман- эсэсовцев окрепнет. Но Гарун аль-Рашид Бей, австриец, ставший в свое время магометанином, в этом плане ничего не исправил. Боевой дух его подчиненных упал еще ниже – полк, находившийся в то время в Словении, в 1944 году «помельчал» на 450 «нукеров», служивших в одном из батальонов – они сбежали к местным партизанам вместе со своими командирами. Разъяренный Гиммлер снял и Бея. Последовала очередная реорганизация – азербайджанцев из полка передали в кавказскую группу СС.

Точку поставил Сталин

Впоследствии мусульманские батальоны еще неоднократно по разным причинам переформировывались. Окончание войны Восточно-тюркская дивизия СС встретила на границах Словении и Италии. Мусульмане воевали с местными партизанами, в последние дни Великой Отечественной дивизия находилась в Ломбардии. Мусульманские батальоны сдались союзникам, но те их выдворили в Советский Союз. Кого-то из эсэсовцев в СССР почти сразу же расстреляли, остальные отправились в лагеря. Сталин поступил с магометанами весьма жестко, депортировав в степи Казахстана, Узбекистана и Таджикистана целые народы, представители которых были уличены в коллаборационизме – чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы выселялись на долгие годы. Особенно досталось крымским татарам – вернуться на свою родину в Крым они смогли только в 1990-м году, хотя задолго до этого были фактически реабилитированы.

источник

Что сегодня не сделано в Китае? Надпись «Made in China» можно встретить на всем, начиная от продуктов, сувениров для разных стран, заканчивая дорогими авто. Это неудивительно – история показывает, что так было всегда.

1

Туалетная бумага

Китайцы – мастера «бумажного дела». По крайней мере, им принадлежит первенство не только в изобретении первой бумаги, которую создал китайский сановник Цай Лунь в 105 году, но и первое использование той самой бумаги в вопросах гигиены. Первое упоминание о туалетной бумаге можно датировать 589 годом нашей эры, когда китайский мыслитель Янь Чжитуй в своих записках настойчиво рекомендовал не использовать для туалетных целей бумаги с цитатами из Пятикнижия (У-Цзин) или с именами мудрецов.

В IX веке один арабский путешественник, посетивший Китай, был шокирован: «Китайцы совершенно не заботятся о чистоплотности – они не подмываются водой, а только вытираются бумагой», – писал он.

К XIV веку практически все китайское население слезло с использования страниц из мудрых трактатов – производство туалетной бумаги достигло промышленных масштабов. Одна из записей 1393 года гласила, что для нужд императорского двора было произведено 720 000 листов туалетной бумаги (формата примерно 50х90 см). В Европу она попала в XIV веке, очевидно, вместе с возвращением из Китая купца и путешественника Марко Поло.

2

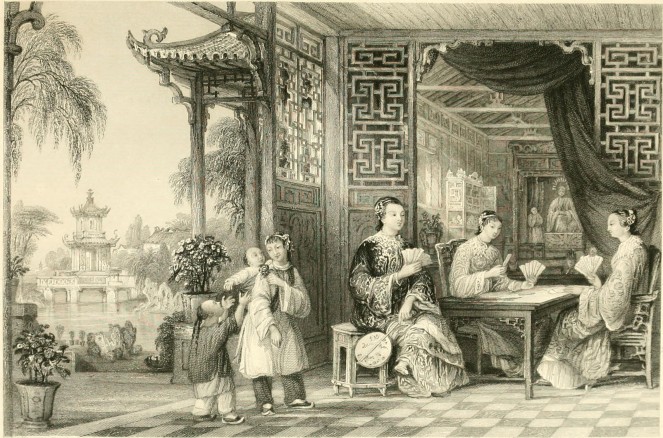

Ресторанное меню

Преимущество бумаги было, в первую очередь, в цене и доступности, в отличие от того же европейского пергамента из кожи ягненка. Поэтому изобретательным людям открывались широкие возможности для творчества. Именно в Китае появилось первое ресторанное меню. Произошло это в начале эпохи династии Сун (960—1279 года), когда среднее сословие, не успевая на обед домой, шло в общественные места – таверны, чайные дома, рестораны. Последние строили бизнес на близлежащих публичных домах, домах поющих девушек и драматических театрах.

В ресторанах обедали также иностранцы-путешественники и китайцы, мигрировавшие в города из регионов с разными стилями приготовления пищи. Чтобы удовлетворить спрос при разнообразии вкусов, в городских ресторанах возникли меню.

3

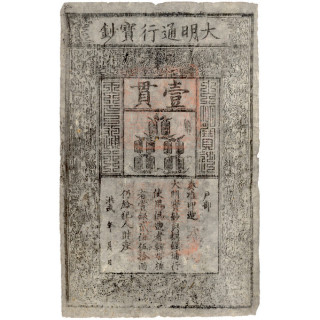

Банкнота

Бумажные деньги тоже родом из Китая. Их изобрели в VII веке, чтобы уберечь купцов от необходимости носить с собой тяжеловесные монеты, которые, к тому же, служили приманкой для воров. Первые купюры представляли собой расписки, на которых указывалось, сколько денег имеется у торговца. Это были своеобразные векселя, депозитные расписки, где указывалось конкретное имя, чтобы воспользоваться ими мог только законный владелец. В Европе подобную систему независимо от Китая придумали тамплиеры для защиты добра паломников, державших путь в Святую землю, от воров. Но это случилось намного позже, лишь в XII веке.

4

Вилка

Изобретение вилок часто приписывают византийскому двору XI века, однако Китай и здесь опередил Европу. Первые костяные вилки найдены в захоронениях культуры Цицзя бронзового века (2400—1900 года до нашей эры), а также в захоронениях династии Шан (1600—1050-27 года до нашей эры). Очевидно, это был эксклюзив для правящих династий, недоступный простым смертным. Поэтому палочки, которые также относились к эпохе Шан, быстро обогнали в популярности своих «зубастых» собратьев.

5

Игральные карты

Создание карточных игр, как и самих карт также приписывают Китаю. По крайней мере, самое древнее упоминание о них встречается в китайском трактате IX века (эпоха династии Тан). Там рассказывается о досуге клана Вей, в который входили, в том числе, игральные листы. Этой же эпохой датируют книгу «Ецзы Гэси» о карточной игре, которая была якобы написана одной придворной дамой.

В своих записках китайский учёный Оуян Сю эпохи династии Сун (960—1279 года нашей эры) утверждал, что карточные игры существовали с середины эпохи династии Тан (618-907 года). Он связывал это с переходом техники китайского письма с бумажных рулонов на листы.

В Европу игральные карты попали, согласно свидетельству итальянского живописца Николо Кавеллуццо, в XVI веке из «страны Сарацин», то есть из арабских краев.

6

Вентилятор

В просвещённый век династии Хань, правители которой поощряли развитие искусства и технологий, появился и первый в мире кондиционер. Его изобрел китайский «мастер на все руки» Дин Хуан, который сконструировал вращающийся вентилятор для кондиционирования воздуха с семи 3-метровыми колёсами, которые приводились в движение вручную.

Подобное «чудо техники» впоследствии охлаждало специальный Прохладный зал императорского дворца в эпоху Тан (618-907 года). Он также применялся для обеспечения фонтанов водой. Естественно, наслаждаться прохладным ветерком в жаркий летний зной мог позволить себе только император и его приближенные.

7

Визитка

Первые визитки, разумеется совсем не похожие на современные, тоже родом из Древнего Китая. Упоминания о них относятся ко II-III векам до нашей эры. Китайские чиновники были обязаны носить с собой деревянные и бамбуковые карточки, на которых указывалось имя и должность. Они использовались и при захоронениях, указывая имя и статус умершего.

источник