Архив за месяц: Март 2017

Восток – дело тонкое, неведомое европейцу. Не понять нам ритуального сэппуку и смысла трактатов о любовании цветами сакуры. В день основания японской монархии мы расскажем о семи странных традициях японских императоров.

Не видеть крови

Согласно традиции, японский император занимает сразу две высших «должности»: он глава государства и верховный жрец синто – религии страны восходящего солнца, источник небесной благодати для всей Японии, и ее жителей. Не подобает, «богоподобному» касаться того, что может запятнать его чистоту. В список запрещенного входила и кровь. Даже своих детей император мог увидеть лишь спустя месяц после рождения – именно такой срок полагался младенцу, чтобы очиститься от «родовой» скверны. Поэтому потенциальные наследники появлялись под крышей дома материнской семьи, и первые несколько лет жизни воспитывались там же. Правители Японии никогда не воевали. Для этого в государстве существовали специально обученные полководцы – сёгуны. Правда, последние, вместе с «неприятной» обязанностью руководить войском, в течение почти семисот лет фактически правили страной.

Не ездить на лошади

Японская жизнь не славится подвижностью – у знати в большем почете всегда были поэзия и каллиграфия, нежели физическая активность. Впрочем, люди голубых кровей, у которых было достаточно времени для любования природой, от прогулок не отказывались, но передвигались, в основном, в паланкине. Императоры тем более не ходили пешком. В систему их воспитания не входили ни верховая езда, ни гимнастика. Знаменитый император Мэйдзи, будучи ребенком, вызвал огромное недоумение среди своей свиты, отказавшись ехать в паланкине во дворец своего отца. Дело происходило в XIX веке, когда нравы уже стали попроще, поэтому случай был просто отмечен в летописи – ранее за подобное «своеволие» правителя могли заподозрить в потере рассудка. Источник Окагами («великое зерцало») повествует о душевнобольном императоре Кадзан (984–986), который, вы себе не представляете – вознамерился сесть на коня!

Носить три имени

У древних японских правителей было три имени – детское, взрослое и посмертное. Первое давалось при рождении, после провозглашения наследником принц получал второе, а в истории император оставался под третьим, посмертным именем. Последнее было самым важным – оно выражало суть правления и происходило из «девиза», который принимал император в начале своего правления. Тщательно подбиралось благоприятное словосочетание, например, «длительная культурность», «непоколебимое благоденствие». Этим, в некотором роде, магическим заклинанием японский император «программировал» свое будущее. Но если дела вдруг не заладились, то девиз можно было поменять.

Не быть публичным

Долгое время японцы были уверены в том, что император излучает такую благодать, что от него можно ослепнуть, поэтому его и прячут. Правитель был священной фигурой, и как потомок божества не изображался на портретах. Даже с ближайшими придворными он общался через занавеску, говоря тихо, чтобы только один чиновник мог услышать, который потом объявлял волю императора остальным. Традицию нарушил, уже упомянутый монарх-вольнодумец Мэйдзи. За годы его правления было написано два официальных портрета – его и императрицы Харуко. Новые времена – новые порядки, ведь это был период активного вторжения европейцев в Японию. Но, привычные их глазу, трогательные семейные портреты императорской четы, не были сделаны: близкий физический контакт был не в японских традициях. Правда, в 1894 году Мэйдзи, празднуя свою серебряную свадьбу, впервые за всю историю Японии прилюдно взял свою супругу под руку.

Самому определять наследника

В Японии до XX века не было порядка престолонаследия в западном понимании – трон наследовал тот, на кого укажет император, поэтому отсутствие среди императорских детей мальчиков не было проблемой. У монарха был целый гарем из наложниц, которых он посещал в произвольном порядке. Детей рождалось много, но, увы, не все доживали даже до десяти лет. Конечно, при наличии нескольких возможных наследников, приоритет имели дети законной жены императора, но она также могла «усыновить» сына наложницы. Присвоение «фамилии» было более важным, чем кровное родство. После такого усыновления его настоящая мать оставалась рядом, но называть «мамой» отныне он мог только императрицу.

Владеть временем

В японской истории – особое летоисчисление, что доставляет много головной боли ее не японским исследователям. Оно берет начало не от рождества Христова, не от сотворения мира и даже не от основания династии, которая не прерывается вот уже две тысячи лет. Нет. Оно начинается с восхождения на трон нового императора и имеет следующий вид: 1-й год эпохи Хэйсэй (Мейдзи, Сёва), 2-й год эпохи Хэйсэй… Например, 2014 год – это 26-й год эпохи Хэйсэй. При этом в истории, границы эпох не всегда совпадали с датами правления – если император менял девиз, то счет времени начинался заново.

Отложить похороны

Японские императоры в мир иной не торопились. Между смертью и погребением могло пройти несколько месяцев, а то год или два. Причем, покойному продолжали приносить пищу, переодевали его, купали. Все это долгое время уходило на молитвы родственников и ритуалы синтоистских жрецов. Этот длительный переход между двумя мирами имел давнюю традицию. Удачный день для похорон выбирали по лунному календарю, и подходящего времени порою, приходилось ждать неделями. Более длительные «паузы» возникали, если почивший император не успел указать своего преемника – тогда для всей страны он был жив ровно до тех пор, пока влиятельные аристократические дома не изберут нового претендента на престол.

источник

Восток – дело тонкое, неведомое европейцу. Не понять нам ритуального сэппуку и смысла трактатов о любовании цветами сакуры. В день основания японской монархии мы расскажем о семи странных традициях японских императоров.

Не видеть крови

Согласно традиции, японский император занимает сразу две высших «должности»: он глава государства и верховный жрец синто – религии страны восходящего солнца, источник небесной благодати для всей Японии, и ее жителей. Не подобает, «богоподобному» касаться того, что может запятнать его чистоту. В список запрещенного входила и кровь. Даже своих детей император мог увидеть лишь спустя месяц после рождения – именно такой срок полагался младенцу, чтобы очиститься от «родовой» скверны. Поэтому потенциальные наследники появлялись под крышей дома материнской семьи, и первые несколько лет жизни воспитывались там же. Правители Японии никогда не воевали. Для этого в государстве существовали специально обученные полководцы – сёгуны. Правда, последние, вместе с «неприятной» обязанностью руководить войском, в течение почти семисот лет фактически правили страной.

Не ездить на лошади

Японская жизнь не славится подвижностью – у знати в большем почете всегда были поэзия и каллиграфия, нежели физическая активность. Впрочем, люди голубых кровей, у которых было достаточно времени для любования природой, от прогулок не отказывались, но передвигались, в основном, в паланкине. Императоры тем более не ходили пешком. В систему их воспитания не входили ни верховая езда, ни гимнастика. Знаменитый император Мэйдзи, будучи ребенком, вызвал огромное недоумение среди своей свиты, отказавшись ехать в паланкине во дворец своего отца. Дело происходило в XIX веке, когда нравы уже стали попроще, поэтому случай был просто отмечен в летописи – ранее за подобное «своеволие» правителя могли заподозрить в потере рассудка. Источник Окагами («великое зерцало») повествует о душевнобольном императоре Кадзан (984–986), который, вы себе не представляете – вознамерился сесть на коня!

Носить три имени

У древних японских правителей было три имени – детское, взрослое и посмертное. Первое давалось при рождении, после провозглашения наследником принц получал второе, а в истории император оставался под третьим, посмертным именем. Последнее было самым важным – оно выражало суть правления и происходило из «девиза», который принимал император в начале своего правления. Тщательно подбиралось благоприятное словосочетание, например, «длительная культурность», «непоколебимое благоденствие». Этим, в некотором роде, магическим заклинанием японский император «программировал» свое будущее. Но если дела вдруг не заладились, то девиз можно было поменять.

Не быть публичным

Долгое время японцы были уверены в том, что император излучает такую благодать, что от него можно ослепнуть, поэтому его и прячут. Правитель был священной фигурой, и как потомок божества не изображался на портретах. Даже с ближайшими придворными он общался через занавеску, говоря тихо, чтобы только один чиновник мог услышать, который потом объявлял волю императора остальным. Традицию нарушил, уже упомянутый монарх-вольнодумец Мэйдзи. За годы его правления было написано два официальных портрета – его и императрицы Харуко. Новые времена – новые порядки, ведь это был период активного вторжения европейцев в Японию. Но, привычные их глазу, трогательные семейные портреты императорской четы, не были сделаны: близкий физический контакт был не в японских традициях. Правда, в 1894 году Мэйдзи, празднуя свою серебряную свадьбу, впервые за всю историю Японии прилюдно взял свою супругу под руку.

Самому определять наследника

В Японии до XX века не было порядка престолонаследия в западном понимании – трон наследовал тот, на кого укажет император, поэтому отсутствие среди императорских детей мальчиков не было проблемой. У монарха был целый гарем из наложниц, которых он посещал в произвольном порядке. Детей рождалось много, но, увы, не все доживали даже до десяти лет. Конечно, при наличии нескольких возможных наследников, приоритет имели дети законной жены императора, но она также могла «усыновить» сына наложницы. Присвоение «фамилии» было более важным, чем кровное родство. После такого усыновления его настоящая мать оставалась рядом, но называть «мамой» отныне он мог только императрицу.

Владеть временем

В японской истории – особое летоисчисление, что доставляет много головной боли ее не японским исследователям. Оно берет начало не от рождества Христова, не от сотворения мира и даже не от основания династии, которая не прерывается вот уже две тысячи лет. Нет. Оно начинается с восхождения на трон нового императора и имеет следующий вид: 1-й год эпохи Хэйсэй (Мейдзи, Сёва), 2-й год эпохи Хэйсэй… Например, 2014 год – это 26-й год эпохи Хэйсэй. При этом в истории, границы эпох не всегда совпадали с датами правления – если император менял девиз, то счет времени начинался заново.

Отложить похороны

Японские императоры в мир иной не торопились. Между смертью и погребением могло пройти несколько месяцев, а то год или два. Причем, покойному продолжали приносить пищу, переодевали его, купали. Все это долгое время уходило на молитвы родственников и ритуалы синтоистских жрецов. Этот длительный переход между двумя мирами имел давнюю традицию. Удачный день для похорон выбирали по лунному календарю, и подходящего времени порою, приходилось ждать неделями. Более длительные «паузы» возникали, если почивший император не успел указать своего преемника – тогда для всей страны он был жив ровно до тех пор, пока влиятельные аристократические дома не изберут нового претендента на престол.

источник

Утро 8 августа 1977 года было для работников Госбанка Армянской ССР очень недобрым. Придя на работу, они обнаружили, что в хранилище недостает денег на сумму более полутора миллионов рублей. В потолке хранилища была проделана дыра. Ее диаметр был не более 34 сантиметров, и даже представить себе, что в такое крохотное отверстие мог проникнуть грабитель, было невозможно.

Прецедент

Факты говорили сами за себя: отверстие и недостача космической по меркам СССР суммы. Большая часть похищенных денежных купюр были сторублевки из серии АИ. Такие купюры только вводились в обращение и еще не успели разойтись по городам и республикам страны. Вот за эту ниточку и зацепилось следствие. Все понимали, что дело это крайне необычное, и не только из-за колоссальных размеров похищенной суммы. Следственные органы столкнулись с новым для СССР типом преступления: ограблен банк, что подразумевает наличие организованной банды, тщательно продуманного плана проникновения в денежное хранилище, а затем и «отмывание» денег. Все, как в американских фильмах про гангстеров.

Банда

«Советская гангстерская банда» состояла из двух человек – двоюродных братьев Николая и Феликса Калачяна. Люди они были очень разные, и жизнь у них до поры до времени складывалась очень по-разному, но итог получился совершенно одинаковый – расстрел. Николай родился в Красноярском крае. Детство было бедное, отец тяжело болел, и все деньги уходили на его лечение. Николай подростком прибился к цыганскому табору, промышлял наркоторговлей. Образования у него не было, постоянной работы тоже. Первую кражу он совершил с приятелями в очень молодом возрасте. Пацанам удалось обокрасть сберкассу. Прогуляв все украденные деньги по кабакам, Николай понял, что такая жизнь как раз для него – риск, веселье и работать не надо. Феликс с семьей жил в Ленинакане. Он рано женился, у него было двое детей, и, несмотря на все усилия Феликса, денег постоянно не хватало. Он был очень гибким, сильным и ловким от природы, имел звание мастера спорта по спортивной гимнастике. Именно такой человек и нужен был Николаю для реализации его замыслов: сильный, ловкий и покладистый. Он убедил Феликса попытаться. Это удалось не без труда, мысль о краже приводила порядочного и положительного Феликса в ужас. Впрочем, затем он сдался, поскольку очень хотел обеспечить семью. Так сложилась идеальная гангстерская группа: руководитель и исполнитель, мозг, просчитывающий разнообразные варианты и комбинации, и сильное, жилистое тело, готовое выполнить самый сложный трюк. Первое дело прошло у кузенов Калачян очень гладко. Они ограбили промтоварный магазин. Для этого они проникли в соседнее с магазином помещение, разобрали стену. Феликс без труда забрался в отверстие и передал брату дефицитные магнитофоны. Магнитофоны братья продали, получив в итоге сумму в 15 тысяч рублей. Очень и очень неплохие деньги для СССР! Самое главное, что магнитофонов никто не хватился, магазин продолжал работать, как будто ничего не произошло. Товар был «левый», и директор магазина справедливо посчитал, что в случае возбуждения уголовного дела он тоже окажется на скамье подсудимых.

Ограбление века

Ограбить Госбанк в Ереване Николай Калачан решил, получив наводку от своего приятеля Завена Багдасаряна, который входил в состав комиссии по пересчету денежных купюр. Завен рассказал Николаю о том, что в помещении хранилища деньги лежат не в сейфах, а просто на полках, и чтоденег там очень много, миллионы рублей. Он же разболтал и о том, как организована охрана банка, и каково расположение помещений внутри здания. План операции Николай разрабатывал пять месяцев. Решено было действовать по привычной схеме: войти в помещение, имеющее с банком общую стену, проделать отверстие, проникнуть через него в комнату отдыха, расположенную как раз над хранилищем, там разобрать пол, и таким образом забраться уже в само хранилище. За неделю до намеченной даты Николай попал в аварию, однако, от замысла не отказался, и руководил операцией, лежа в больнице. Вечером в пятницу 5 августа Феликс Калачан вошел в здание, имеющее с банком общую стену, и попытался проделать отверстие. Не вышло, стена оказалась слишком толстой. Тогда он поднялся на крышу и обнаружил, что в комнате отдыха открыто окно, и на нем нет решеток. Позже стало известно, что в комнате шел ремонт, поэтому решетки сняли, а завхоз забыл закрыть окно. Сначала Феликс попытался забросить веревку. Не получилось. И тогда Феликс совершил очень рискованный прыжок с крыши в окно. Оказавшись в комнате отдыха, грабитель проделал отверстие в полу, проник в хранилище, набрал столько денег, сколько счел возможным унести – его сумка весила более 30 килограммов, и выбрался обратно тем же путем, каким пришел. На следственном эксперименте Феликс взялся воспроизвести трюк с проникновением в отверстие диаметром 34 сантиметра, и ему удалось это с очень большим трудом. В ночь похищения, по его словам, все было куда как проще. Видимо, дело в чувстве опасности и в адреналине.

Отмывание денег

Для того, чтобы легализовать полученную фантастическую сумму, братья отправились в Москву. Там у Николая была пассия Людмила Аксенова, брата которой – таксиста Владимира Кузнецова – он сделал своим помощником. Николай наговорил брату и сестре, что желает жениться наЛюдмиле, но свадьба, мол, должна быть пышной, достойной такой красавицы. Деньги у него есть, он выиграл большую сумму в карты. Азартные игры в СССР были запрещены, но среди обывателей такой грешок считался, в общем, простительным. Деньги надо было легализовать. Для этого Николай поручил Владимиру скупать облигации трехпроцентного займа. Облигации затем предполагалось продать. В одной из сберкасс Владимир пытался приобрести облигаций на 3000 рублей. У кассирши сберкассы не нашлось ценных бумаг на такую сумму, и она, попросив Владимира подождать, вышла в соседнее помещение. Ожидание затягивалось, Владимир занервничал, и сбежал, бросив на столе у кассирши 3000 рублей. Разумеется, такое странное поведение не могло остаться незамеченным. Девушка проверила деньги, оказалось, что это сторублевые купюры серии АИ, именно такие, на которые всем сотрудникам банков и сберкасс было рекомендовано обращать самое пристальное внимание. Кроме того, у девушки оказалась прекрасная зрительная память, и она смогла составить фоторобот Владимира, по которому его довольно быстро вычислили. Затем узнали, что у сестры Кузнецова появился богатый любовник из Армении.

Финал

Братья Калачян и Владимир Кузнецов были арестованы в ночь с 6 на 7 июня 1978 года. Приговор суда был ожидаем: Николай и Феликс Калачян были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Председатель Президиума Верховного Совета Армении Б. Е. Саркисов пытался смягчить приговор. Он обратился в Верховный Совет с просьбой о помиловании. Он писал о молодости осужденных, обоим не было еще и 30 лет, о том, что они никого не убили, и что у Феликса есть малолетние дети.Ходатайство о помиловании было удовлетворено, однако, документы из Москвы прибыли в Ереван на следующие сутки после того, как приговор был приведен в исполнение.

источник

Природные катаклизмы не раз творили историю. Извержения вулканов меняли климат и влияли на миграцию людей, приводили к появлению озоновых дыр и гибели целых цивилизаций.

Йеллоустоун (640 тысяч лет назад)

Начнем с самого, пожалуй, известного сегодня вулкана — американского Йеллоустона. В прошлом году он подавал признаки активности и немало напугал мир. Мы же расскажем о его последнем крупном извержении, которое произошло 640 лет назад.

Сила этого взрыва в две с половиной тысячи раз превосходила мощность крупнейших извержений вулкана Этна, в результате которых менялась береговая линия океана и замерзло Средиземное море. Последствия предыдущего извержения Йелоустоуна сложно даже представить. Для Земли это событие было по-настоящему катастрофическим. Пеплом от извержения закрыло Солнце, температура поверхности планеты упала на несколько градусов, что существенно повлияло на климат.

Санторин (около 1450 года до н.э.)

Извержение вулкана Санторин на острове Фера можно назвать самым знаковым в истории человечества. Оно привело к гибели целой цивилизации — Критской. Вулканическая сера легла на поля и привела к концу земледелия.

Это одно из самых мощных в истории извержений вулкана привело к появлению интересных научных версий. Так, некоторые ученые считают, что остров Фера и легендарная платоновская Атлантида — это одно и то же. Есть также версия того, что огненный столп, который видел Моисей, — это извержение Санторина, а расступившееся море – последствие погружения острова Фера в воду.

В последний раз вулкан проявлял признаки активности уже в 1886 году, куски лавы вылетали на высоту до полукилометра. В результате извержения тогда образовалось несколько островов.

Тамбора (5-12 апреля 1815 года)

Объем лавы и пепла, который был исторгнут вулканом Тамбора за время извержения составил 180 кубических километров. Это было крупнейшее извержение в современной истории, и самое тяжелое по своим последствиям. Во время самой катастрофы и после нее погибло 92000 человек, фактичеки была уничтожена уникальная культура Тамбора, о существовании которой европейцы только узнали несколькими годами ранее.

Извержение Тамборы привело к настоящей экологической катастрофе. Солнце не было видно несколько дней в радиусе 500 километров от места извержения, темень стояла такая, что люди не видели собственных рук. 1815 год назвали «годом без лета». В июле в некоторых областях Европы начались заморозки, урожаи умерли, люди голодали.

Огромное цунами, образовавшееся на спокойном море в заливе Бима 10 апреля в 12 часов обрушилось на берег, разрушило здания, вырвало с корнем деревья.

Кракатау (27 августа 1883 года)

Вулканический взрыв и извержение вулкана Кракатау 27 августа 1883 года до сих пор поражают воображение своей феноменальной мощностью и губительностью. Поднятые взрывом цунами высотой до 30 м привели к гибели на соседних островах около 36000 человек, в море оказались смыты 295 городов и селений.

Сила взрыва вулкана (6 баллов по шкале извержений) по оценкам геологов в 10 000 раз превышала силу взрыва, уничтожившего Хиросиму, и была эквивалентна взрыву 200 мегатонн тротила.

Грохот от взрыва был слышен на 8% территории Земли, высота пирокластического потока, который устремился на север от вулкана и унес 2000 жизней, была 900 метров. Унесенный ветром вулканический пепел через 10 дней выпал за 5330 км от места извержения (приблизительное расстояние между Москвой и Байкалом).

Атмосфера всей Земли была возмущена взрывом в течение нескольких суток. Воздушная волна обошла Землю, по разным данным, от 7 до 11 раз.

Пинатубо (12 июня 1991 года)

После продолжительного молчания длиной в 611 лет вулкан Пинотубо прогремел 12 июня 1991 года. Жертвами этого извержения стали 875 человек, стратегическая база ВВС США и военно-морская база США, которые располагались в радиусе 20 километров от вулкана.

За несколько дней извержения в атмосферу было выброшено 10 кубических километров горных пород, пепел закрыл небо на площади небосвода в 125 000 квадратных километров, на несколько часов огромная территория погрузилась в кромешный мрак.

По шкале вулканических извержений этой катастрофе был присвоен 6 класс

Извержение вулкана Пинотубо привело и к тяжелым экологическим последствиям: понижению температуры на 0,5 С и образованию озоновой дыры над Антарктидой.

NASA опубликовало захватывающее панорамное видео огневых испытаний водородно-кислородного двигателя RS-25, который будет установлен на сверхтяжёлой ракете SLS.

Водородно-кислородный жидкостный ракетный двигатель RS-25 планируется использовать для первой ступени американской сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System, на которой NASA, между прочим, надеется отправить людей на Марс. Проект SLS пока отстаёт от графика и первый запуск ракеты уже отложен с нынешнего года на следующий. Американцы уверяют, что на момент запуска ракета-носитель станет самой мощной в мире по массе груза, выводимого на орбиту.

Чтобы планы воплотились в реальность, в настоящее время NASA вплотную занимается модернизацией и тщательной доводкой водородно-кислородного двигателя RS-25, который применялся с 1981 года и участвовал в знаменитом проекте Space Shuttle. Основными компонентами его топлива является жидкий кислород в качестве окислителя и водород в качестве горючего. Теперь в NASA провели очередные огневые испытания двигателя.

Панорамное видео демонстрирует тестовую площадку в Космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи с обзором в 360 градусов. Эффектный запуск двигателя RS-25 снят с различных ракурсов и предоставляет редкую возможность полюбоваться в непосредственной близости от двигателя на раскалённые выхлопные газы, которые вылетают из сопла со скоростью в 13 раз быстрее звука. В ходе теста двигатель развил тягу в 2280 килоньютонов.

источник

Чтобы представлять, о чём вообще идёт речь и как в принципе выглядели те территории на которых разворачивались события так называемого «движения викингов» сделаю небольшое художественное отступление, и думаю вы не пожалеете об этом, потому что эти нищие и смертельно опасные для жизни места обладают просто дьявольской красотой…По возможности буду использовать старые фото, ну уж если не найду подходящих, то не обессудьте, по крайней мере постараюсь подобрать наиболее впечатляющие современные, итак приведённое в заставке фото — это Норвегия.

это фото из Исландии 1900 год,

это Фарерские острова 1890 год,

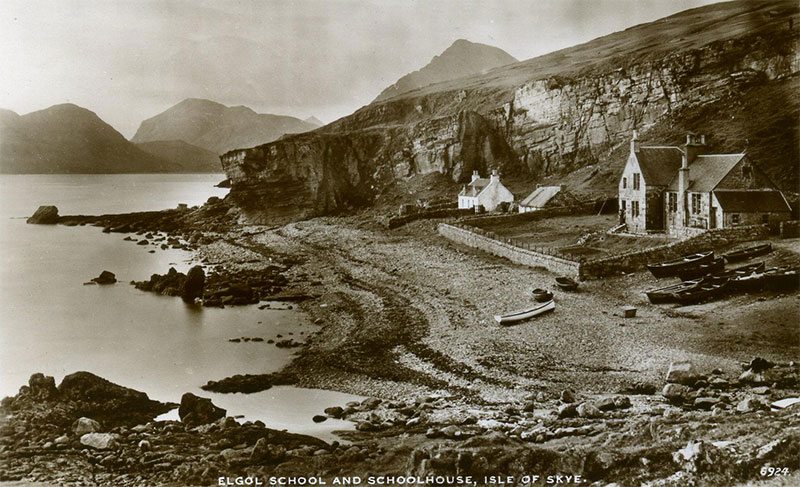

а это Оркнейские острова 1898 год,

А теперь посмотрите на это фото, прям ридна Саратовщина…ан нет это снято на Оркнеях в 1900 году,

а это Шетлендские острова 1890 год,

и это Шетленды 1880 год,

это фото с Гебридских островов, вот о подобных домиках более подробно http://thatchinginfo.com/thatc…

а это родина не менее пресловутых готов — остров Готланд (Готаланд) 1880 год,

а это тоже Готланд в 1890 году,

а это…не поверите, но это реально Гренландия 1910 год,

ну и наверное необходимо добавить пару фоток областей считавшихся чисто «шотландскими», но при этом местные кланы входили в Королевство Островов и не менее люто тиранили Ирландское и Британское побережья…

это Кинтайр 1886 год,

это архипелаг Скай,

и это тоже он фото 1880 года в цифровом цвете,

это архипелаг Малл в 1880 году.

Ну и напоследок наверное фото острова Уайт, по легенде здесь располагалось первое королевство «англо-саксонского» племени ютов, а вообще тут была резиденция и личные владения саксен-кобургской династии прикрывавшейся кличками «Ганноверы» и позднее «Виндзоры», фото 1890 года.

Да, некоторые места выглядят весьма живописно, но любоваться этими красотами было тупо некогда, давайте всё же теперь поподробнее познакомимся и с реальной жизнью викингов внешних островов:

«Скандинавское население добывало доступные в природе ресурсы самыми простыми способами, изредка специализируясь на том или ином виде добычи и иногда прибегая к разделению труда. Во всех северных регионах был доступен более или менее одинаковый набор ресурсов, поэтому хутора, как в северной Скандинавии, так и в разных частях Исландии мало отличались друг от друга. Практически на каждом хуторе хозяйничала одна нуклеарная семья, и поскольку городов даже в Скандинавии было чрезвычайно мало (а в Исландии и небольших деревень-то было наперечёт), общество зачастую оставалось целиком хуторским.

Хутора в Исландии и на островах были, как правило, совершенно независимы и сами могли себя прокормить (что, впрочем, не означало политической самодостаточности). Рыбу ловили у берегов с маленьких лодок, чаще всего двухместных. Лучшая ловля была поздней зимой и ранней весной в местах размножения трески — чуть вдали от юго-западных и западных берегов, но по всей береговой линии Исландии и Гренландии хороших рыбных мест имелось достаточно. Поскольку, с одной стороны, железо было доступно повсеместно в виде низкокачественной «болотной руды», а уголь для его выплавки, с другой стороны, был повсеместно же крайне труднодоступен (на островах всегда не хватало даже дерева), то в тех же Исландии, Гренландии, Оркнеях и других островах даже не возникло регионов, которые бы специализировались на обработке металла.

Нестабильность погоды плюс короткий и часто холодный вегетационный период, характерный для широт, где расположены Скандинавия и Исландия, определяли структуру сельского хозяйства и саму жизнь. Автохтонная флора, за исключением Швеции и Финляндии, была крайне небогата: — карликовая береза, полярная ива, немного ольхи, и кедровый стланник, и вересковые пустоши, а так же травы, мхи, лишайники и осоки.

От глаз островных первопоселенцев не укрылось, что кустарники и травы больше подходят для животных, т.е. прежде всего коров, коз и овец, и весьма малопригодны для земледелия. Березняки, изначально во многих местах простиравшиеся от побережья, не пугали поселенцев-пастухов. Деревца были хиленькие, и очистить от них землю не составляло труда — наиболее распространенный способ очистки, заключался в том, чтобы попросту сжечь лес и подлесок. С самого начала количество скота в собственности и определяло социальный статус, и на фоне легкости расчистки земли под пастбища у поселенцев имелся стимул освобождать себе больше пространства, чем необходимо.

Автохтонная береза служила топливом для приготовления пищи и материалом для производства угля. Очистка земли под пастбища, заоблачные аппетиты плавильных печей и бесконтрольный выпас скота вскоре привели к тому, что вместо берёзняков на островах оставались лишь изолированные рощицы (они часто фигурируют в сагах как особо ценная собственность, за которую идут жаркие схватки). Так спор о таком леске составляет важную стадию развития конфликта в «Саге о людях с Оружейникова фьорда» (территория в Исландии). Крупные деревья были срублены довольно быстро, а оставшаяся береза плохо подходила для кораблестроения и возведения домов. С самых первых лет хорошее дерево нужно было импортировать, что, в свою очередь, значительно повышало стоимость поддержания кораблей на плаву. Именно этот фактор со временем сыграл решающую роль в конкурентной борьбе с норвежскими купцами, обусловив проигрыш даже таких крупных общин, как оркнейцы, гебридцы и исландцы.

Недостаток дерева означал также, что не хватало материала для огораживания больших пространств…На этом проблемы не кончались — камень, даже в Исландии, был не слишком хороший, он вулканического происхождения, слоится и в нем много пустот из-за пузырей воздуха, поэтому он легко крошится и плохо поддается обработке. Тем самым возведение стен из дерна и камней было процессом чрезвычайно трудоемким и тяжелым, но, несмотря на это, поселенцам постоянно приходилось их строить, за неимением другого способа огородить пастбища. Такими же стенами огораживали и удобряемые прихуторские луга (исл. tún). Обычно луга эти располагались непосредственно перед главным домом, а иногда, особенно в ранний период, стена домового луга кольцом окружала дом и хлева. Стены домов и других построек также изготавливались из дерна — единственного легкодоступного природного строительного материала.

Не слишком богатое разнообразие сельскохозяйственной продукции вкупе с отсутствием организованной масштабной рыбной ловли ограничивали возможности поселенцев во внешней торговле. Такое положение и вытекающая из него необходимость во всем опираться на местные скудные ресурсы, позволяли обеспечивать лишь физическое выживание…И лишь позднее рыбная ловля превратилась из деятельности, обеспечивающей выживание граждан, в самую настоящую коммерческую индустрию, с прибылями и артелями. Так в Исландию за сушеной треской стали регулярно приходить корабли из Норвегии, Германии и Англии. Появление такого количества иностранцев знаменовало новый этап в жизни страны и эпоху больших перемен.

У поселенцев — за единичными исключениями — не имелось в собственности океанских кораблей, поэтому торговля с внешним миром почти целиком зависела от норвежских купцов. Впоследствии влияние Норвегии лишь усилилось с ростом тамошних торговых городов, а в Исландии и на Фарерах главной индустрией стало производство и экспорт домотканой шерстяной материи стандартизованного качества, известной как грубошерстное сукно (исл. vaðmál). Такое сукно использовали не только для пошива одежды, но и для изготовления парусов (с этой целью шерсть пропитывали животным жиром, который придавал ей водоотталкивающие свойства).

С самого начала на островных территориях складывается ситуация, когда монетного серебра решительно не хватает. Поэтому с самых ранних времен использовали в качестве разменной монеты не только серебро, но и скот, сукно, молочные продукты. Самым успешным заменителем серебра как платежного средства стало именно сукно. В любой год определенный объем сукна определенного качества равнялся определенному же количеству серебра, хотя от года к году курс менялся.

До выхода на мировую арену сушеной трески исландцы платили за импортные товары либо серебром, либо нетканой шерстью, сукном, шкурами и (реже) молочными продуктами. Не имея возобновляемого запаса металлических денег, исландцы, отправляясь за границу, брали с собой сукно или иные товары на продажу. Ни для кого не было секретом, что из продуктов питания исландцы мало что могут предложить на экспорт. Вывозились также сера и предметы роскоши вроде белых соколов (в основном в более поздние времена) и изделий из моржовой кости. Можно лишь гадать о доле таких товаров в общем исландском экспорте — впрочем, едва ли она была велика. Судя по письменным источникам, на островных территориях главным образом процветало домашнее производство молочных продуктов и изделий из шерсти. Эти-то продукты и служили внутренней валютой, с их помощью гасили долги и платили аренду.

Исландцы, гренландцы, оркнейцы, гебридцы, шетлендцы и фарерцы, вскоре после иммиграции обнаружили, что у них нет возможности строить океанские корабли быстро и без лишних затрат. Этот фактор ограничивал рыболовный промысел и в целом выбор стратегий выживания. Наличие скота вскоре превратило поселенцев в общество привязанных к земле хуторян, окруженное со всех сторон богатым разнообразными ресурсами океаном, но не имеющее средств пересекать его или даже ходить по морю. В саге, если исландцу нужно отправиться в путешествие вдоль побережья, его транспорт, как правило, пони, а не лодка, несмотря на то что на пони приходилось преодолевать куда большие расстояния. Весь остров был исчерчен лошадиными тропами, которые в совокупности представляли собой эффективную транспортную и коммуникационную систему. Дорог же, по которым могли бы передвигаться телеги, не было — построить их в горах было невозможно, об их существовании в долинах также ничего не известно.

Из плавника исландцы и другие островитяне строили небольшие лодки, которые позволяли ловить рыбу близ берегов; улов, впрочем, бывал значительный. На зиму рыбу, прежде всего треску, запасали, высушивая ее на ветру. Для охоты на китов в открытом море исландские лодки — как, впрочем, и лодки большинства скандинавов той эпохи, — не годились. Маловероятно также, чтобы исландцы умели загонять китов в заливы, с тем чтобы те выбрасывались на берег. Тем не менее им порой перепадало китовое мясо — туши выносило на берег море.

Развитие общества с неизбежностью стала определять конкуренция между потомками иммигрантов за скудные природные ресурсы островов. Поскольку популяции были оседлыми, каждый землевладелец должен был иметь в собственности обширные территории для выпаса скота. Летом стада паслись на общинных землях (исл. Almenning). В Исландии большинство ягнят и валухов (кастрированных баранов) выгоняли на самые высокогорные пастбища, а овец и коров держали на пастбищах пониже, где стояли небольшие дома с хлевом для дойки (исл. sel). Постройки эти обычно принадлежали кому-то из землевладельцев; в них доили коров и овец и делали из молока сыр и масло.

Овцы, которых не доят, дают более качественную и более обильную шерсть, а на шерсти зачастую держались островные экономики. Из-за ее высокой ценности молочные продукты делали в основном из коровьего молока, и самый важный из них — так называемый скир (исл. skyr), похожий на кефир продукт, богатый белком и хорошо хранящийся зимой. Сворачивали скир с помощью сычужка, содержащегося в оболочке телячьих желудков. Исландцы едят скир и до сих пор, он имеет консистенцию жирного йогурта. Его хранили в главной постройке на хуторе в больших, частично врытых в землю, холодных деревянных кадках с кислой сывороткой; скир пили, смешав его дополнительно с кислой сывороткой, — большую часть года молока в стране не было, поэтому скир оставался главным молочным продуктом. Коровы (в те времена они были намного мельче, чем сейчас) переживали зиму на сене, запасенном за лето на хуторе, и молоко у них появлялось лишь к весне.

Уход за молочными коровами и получение молочных продуктов — дело весьма трудоемкое. Летом очень много времени уходило на дойку, изготовление скира и транспортировку его на хутор. Производство шерсти и сукна, которыми платили за импорт, обеспечивалось трудом, вложенным в производство скира и заботу о скоте. Дойкой и изготовлением скира занимались женщины, мужчины же пасли скот, ремонтировали дерновые постройки, ловили рыбу, собирали доступную в дикой природе пищу и плавник, транспортировали скир .

В первые годы после заселения, пока стада овец и коров были немногочисленны, выживание хуторян во многом зависело от успеха в охоте на птиц и тюленей, в рыбной ловле и собирательстве. После того как поголовье достигло максимума, залогом выживания стало скотоводство, каковое включало и уход за полудикими пони, которых в том числе забивали на мясо.

На каждой островной группе была выведена своя порода замечательных лошадей:

исландский пони

шетлендский пони

гебридский пони — эрискай, фарерский пони, готландский пони — скогрусс и т.д.

Животные, однако, представляли собой большую ценность, и свежее мясо островитяне, как правило, ели лишь осенью. Если судить по положению вещей в позднейшие времена, от забитой туши почти ничего не оставалось — использовали и заготавливали на зиму все, что только можно. Головы овец, бараньи яйца, вымя и желе из копыт — все это шло в запасы. Какую-то часть мяса коптили, в основном же его варили и хранили после этого в деревянных кадках с кислой сывороткой (исл. súrr; ср. англ. sour «кислый»), служившей консервантом (бактерии в молоке перерабатывали молочный сахар в молочную кислоту). Разумеется, мясо, хранящееся в кислой сыворотке, само становится на вкус кислым, и даже в недавнее время исландцы считали, что если мясо недостаточно кислое, то есть его нельзя. По мере сведения лесов главным топливом становился сушеный помет скота — им отапливали дома, на нем же коптили мясо и рыбу, которые, разумеется, также приобретали весьма характерный привкус, сообразный топливу. От островных скандинавов вообще удушливо воняло ворванью, тухлой рыбой и мочой – в старой моче стирали белье и мылись, так как мыло было неизвестно. В Исландии и по сию пору можно купить, скажем, лосося, копченного на овечьем помете. Мясо из бочек с кислой сывороткой можно было есть без дальнейшей кулинарной обработки — преобладание подобных консервированных продуктов позволяло ощутимо экономить на топливе в зимнее время.

В Исландии и на других островах почти не было соли, поэтому мясо и не засаливали, а делали из него колбаски в смеси с нутряным жиром, которые затем варили; точно так же поступали с печенью и кровью (из нее делали кровяную колбасу). Оболочкой для всего этого служили овечьи и коровьи кишки и желудки. Масло, сбитое на летних выгонах, хорошо хранилось в деревянных ящиках и небольших бочках, зимой его добавляли в любую еду. Поскольку, как сказано, соли практически не было, незасоленное масло ферментировалось и делалось на вкус кислым — зато в таком состоянии оно не портилось в течение долгого времени.

Из практики позднейших времен мы также знаем, что при случае исландцы употребляли в пищу и съедобные лишайники типа исландского мха (исл. fjallagrǫs, лат. Cetraria islandica). Другой важной пищей являлись кролики и северная куропатка (англ. ptarmigan, лат. Lagopus alpinus, Lagopus mutus); птицу отличают покрытые перьями лапы, окрас — коричневый летом и белый зимой, она в изобилии водится в северных и приарктических регионах. Кроме того, на островах обычно множество водоплавающих птиц, а целый ряд мигрирующих видов там останавливается, среди прочих — бесчисленные утки, гуси и лебеди. Например, едва ли не в любом уголке Исландии можно найти фьорд под названием Лебединый фьорд (исл. Álptafjǫrðr), и в этих фьордах по сию пору гнездятся сотни диких лебедей.

Типичное «норвежское» меню в известной мере зависело от региона. Люди, жившие на прибрежных хуторах, ели свежую рыбу, яйца морских птиц и самих птиц, например тупиков. Топонимы вроде «Моржовый мыс» (исл. Rosmhvalanes) вкупе с моржовыми костями, найденными при раскопках, говорят о том, что в первые годы много охотились и на моржей и тюленей, пока не истребили их — слишком ценны были мясо, жир и моржовая кость. Внутри страны и даже на не слишком удаленных от моря хуторах свежей рыбы, скорее всего, не видели, хотя тюленье мясо и яйца, вероятно, привозили и туда. Так на побережье Исландии много тюленей, в холодные зимы их то и дело прибивает на льдинах к острову. Тюлений жир был особенно важным продуктом — как и жир других морских млекопитающих, его использовали для жарки и даже ели вместо масла, а также пропитывали им кожаную одежду, чтобы придать ей водоотталкивающие свойства. Им же обрабатывали и лодки — для кораблей он не годился, а для небольших лодок вполне служил заменителем сосновой смолы, которой на островах и в Исландии не было. Делалось это так: сначала щели между досками плотно затыкали домотканым сукном, а затем сукно пропитывали горячим тюленьим жиром. В «Саге об Эйрике Рыжем» говорится, что лодки, обработанные этой «тюленьей смолой» (дисл. seltjara), служили дольше, так как их дерево не пользовалось успехом у морских древесных вредителей.

Тюлений и акулий жир считались, кроме того, лучшим топливом для масляных ламп. Делались лампы очень просто — брался камень, в нем выдалбливалось углубление, вот и лампа. Фитили мастерили из пушицы (исл. fífa, лат. Eriophorum), которая произрастает на болотах. В конце лета соцветия становятся похожи на хлопок, скандинавы издревле сравнивали их с длинными женскими светлыми волосами. Фитиль лежал на краю лампы, несгоревшее масло капало с него в другую лампу, побольше, в которую ставили первую. Когда нижняя лампа наполнялась, масло из нее переливали обратно в верхнюю.

В Исландии и Норвегии в изобилии водится форель разных видов, и для многих хуторов это был важный ресурс, особенно зимой, — форель можно ловить сетями подо льдом. Морская форель бывает очень большой, в наши дни рыбакам попадаются особи весом свыше 14,5 кг. Как и лосося (также чрезвычайно важный ресурс), форель можно коптить. До долинных хуторов добиралась, кроме копченой, и сушеная рыба, обычно треска. Треска богата жиром и благодаря этому хорошо консервируется. Сушили ее на ветру, на специальных деревянных стойках; рыбину вскрывали и привязывали к деревянной палке (исл. stokkr; ср. русское «шток»), отсюда ее английское название stockfish, буквально «палочная рыба». Соль для этой процедуры не нужна, поэтому сушка рыбы почти не требовала вложений, рыбаки обычно занимались ею сами. Исландия, северная Норвегия и Лофотенские острова — в числе очень немногих регионов мира, где треску можно сушить на ветру, несмотря на высокое содержание жира; возможно, это из-за холодных северных ветров с полюса, которые, на фоне мягкого морского климата, обеспечивают частые переходы через ноль. Там, где таких ветров нет — например, на юге Норвегии, — сушить треску на ветру бессмысленно. Мы точно знаем, что селёдка и сушеная рыба стала одним из основных продуктов питания во всей Скандинавии, особенно во время постов…

Заготовка сена на низинных лугах была жизненно необходима — без сена хуторянам нечем было кормить коров и овец в течение долгой зимы, а прокормить требовалось максимально возможное число голов. В стадах большинство составляли валухи, баранов обычно держали лишь несколько, на развод. Валухи вырастали огромные и жирные, по весне с них состригали сугробы шерсти. Олав Стефенсен (исл. Ólafur Steffensen), губернатор Исландии с 1793 по 1803 год, заметил как-то, после окончания особенно жестокого голода, что овцы, самостоятельно пасущиеся на воле зимой, — не что иное, как «столп, на котором стоит наше сельское хозяйство». На Оркнейских островах в процессе эволюции вывелась единственная на Земле порода овец, которые могут питаться водорослями.

Численность скандинавов во все времена была невелика. О числе исландцев времен народовластия можно лишь гадать, несмотря на то что источники содержат кое-какие совершенно уникальные данные. Так, в период, когда близился конец эпохи викингов, в стране было тридцать восемь «сотен» землевладельцев, обязанных платить так называемый тинговый налог. Речь идет о главах хозяйств, владевших собственностью достаточно крупной, чтобы претендовать на полный объем прав в судах и на сходках. «Сотня», вероятно, была «длинная», то есть это слово означало, как обычно в исландских источниках тех времен, число 120 (десять дюжин); таким образом количество исландцев могло простираться до 4.560 человек…

Независимость исландских землевладельцев поддерживалась также институтом общины, так называемым хреппом (исл. hreppr, мн. ч. hreppar). Каждая община состояла как минимум из двадцати землевладельцев, обязанных платить тинговый налог (исл. þingfararkaupsbœ́ndar). Такие землевладельцы были относительно близкими соседями — община имела четкие границы. Община была независима как от годи, так и, позднее, от приходских священников, не совпадая с границами прихода. Также известно, что исландские общины, как и на остальных островах, были самоуправляемыми, впрочем, как именно осуществлялось самоуправление, источники не сообщают.

Во главе каждого исландского хреппа стоял комитет из пяти человек. Ни в каких других странах аналогичные хреппам институты неизвестны, скорее всего, это уникальная исландская особенность. На какой стадии развития исландского общества и при каких обстоятельствах были созданы общины, неясно, но весь остров был поделен на хреппы.

Общины обеспечивали землевладельцам локальную безопасность и — в известной мере — свободу выбора политических союзов. В 1803 году таких общин в Исландии было 162. Учитывая территориальную природу общины и глубокий консерватизм, свойственный исландской хуторской жизни, разумно предполагать, что число общин в эпоху народовластия было примерно таким же. Хотя, повторим, никаких документальных свидетельств на этот счет у нас нет. Отсутствие у годи рычагов давления на своих сторонников и конкуренция с другими годи за бондов делали затруднительным, если не вовсе невозможным ввод сколько-нибудь серьезных налогов. Но это в Исландии — а в других скандинавских странах лидеры не были столь стеснены.

Например, на Оркнейских и Гебридских островах местные ярлы (по сути это типа графы, то есть ЯРЛ — это человек получивший ЯРЛЫК на управление) облагали население тяжелыми податями и ввели для землевладельцев фактически воинскую повинность. Как и Исландия, Оркнейские и Гебридские острова были заселены вероятно норвежцами, но разительно отличались близостью к Норвегии и Британским островам — то есть угроза внешней агрессии была там куда более реальной.

«Сага об оркнейцах», составленная в Исландии, представляет острова с самого заселения как страну ярлов, централизованной власти и жесткой военной организации. Так, мы находим в саге рассказ об Эйнаре сыне Сигурда, которому удалось взять под контроль две трети островов после гибели отца под Дублином:

«Тогда Эйнар подчинил себе две трети островов, стал человеком могущественным и при нем было много людей, летом он все чаще воевал и требовал со всей страны корабли и воинов к себе в войско, а из походов возвращался когда с обильной добычей, а когда со скудной. Бондам вскоре стали поперек горла эти поборы да служба, но ярл со всей суровостью изымал все и никому не спускал противных слов. Права других ярл почитал за ничто, и по этой части с ним мало кто мог сравниться. И так в его стране начался тяжелый голод, а все от поборов да податей, какими он обложил бондов.»

Не похоже, чтобы оркнейские ярлы тратили много времени на представительство интересов землевладельцев в судах, как это было в Исландии, где годи искали всякой удобной возможности «быть полезными» бондам. Поскольку годи не могли требовать подчинения, они были принуждены конкурировать друг с другом за поддержку и за клиентов. Власть годи держалась на родовых связях и союзах с влиятельными членами общества и просто с любыми землевладельцами, обязанными платить тинговый налог. С другой стороны, имущество всех бондов, вместе взятое, заведомо и многократно превосходило имущество самого богатого годи. Без этих земель и имущества, им не принадлежащих, годи вообще не могли отправлять властные полномочия, и на всем протяжении эпохи народовластия перед ними стоял трудный вопрос: как получить доступ к этим ресурсам, не настраивая против себя их независимых хозяев. Решать этот вопрос нацеленному на власть годи было не так-то просто, ибо система сдержек и противовесов, которую мы в общих чертах описали в предыдущих главах и подробно разберем на примерах в последующих, довольно эффективно защищала свободных землевладельцев от чрезмерно агрессивных действий элиты.

Исландский альтинг, хотя по-прежнему собирался ежегодно на Полях тинга, стал лишь судом последней инстанции. Затем и эту функцию у альтинга отобрали, в 1800 году его полномочия отошли суду в Рейкьявике. Этот век был, бесспорно, не самым лучшим в исландской истории. Страну разоряли вулканические извержения, эпидемии оспы и голод. Но в 1801 году второй по величине остров Европы всё-таки насчитывал 47 тысяч жителей. Одновременно абсолютный контроль со стороны метрополии блокировал возможности для экономического роста. Торговая политика Копенгагена продолжала душить экономику Исландии вплоть до середины XIX века. Лишь в 1854 году исландцы получили равные права с датчанами на международную торговлю. (собственно здесь описаны 2 разные истории, история когда Исландия была колонией датчей-галландцев и новая история, когда колониями в Исландии рулил Копенгаген.SKUNK69)

Несмотря на все эти трудности, Исландия оставалась страной широкой грамотности и сквозь века пронесла верность своему языку, культуре и литературе. И вот в XIX веке задули ветры перемен. В 1845 году в Рейкьявике был созван обновленный альтинг, получивший статус консультативного органа при датской короне.(здесь прямым текстом говорится что т.н. «эпоха народовластия» была в Х1Х веке, а первый альтинг собрался только в 1845 году.SKUNK69) Спустя три года король отменил абсолютизм, но только в отношении метрополии, и в Исландии королевская власть оставалась абсолютной.

Начался период национальной борьбы, которую многие десятилетия возглавлял Йон Сигурдссон (ум. 1879). Проекты исландской конституции составлялись датчанами с завидной регулярностью, но альтинг под водительством Йона Сигурдссона не желал уступать. Наконец в 1871 году датский король выпустил эдикт, определявший статус Исландии в рамках датского королевства, но исландцы снова отказались признать его законность на том основании, что с ними не было проведено консультаций. В 1874 году Исландия получила очередную конституцию, которая была много лучше, чем прежние, и все равно исландцы не были ни в коей мере полностью удовлетворены. Альтинг получал законодательную власть, которую осуществлял совместно с королем, автономию во внутренних делах и контроль над исландскими финансами.

Исполнительную власть в Исландии осуществлял губернатор [исл. landshöfðingi] — но в том-то и дело, что подчинялся этот губернатор министру по исландским делам, а тот не только что жил не в Рейкьявике, а в Копенгагене, но вдобавок еще и отвечал не перед альтингом, а перед датским ригсдагом. Все же, несмотря на недовольство исландцев, перспектив улучшения ситуации не виделось, так как до самого конца XIX века у руля в Дании оставалась консервативная партия. Но в 1901 году к власти пришли либералы, и в результате с 1903 года министру по исландским делам было положено жить в Рейкьявике и отвечать перед альтингом. Это был большой шаг вперед, но к тому времени движение за национальную независимость набрало силу, и недовольство Данией ничуть не затихло.

В конце XIX века в Исландии появились первые намеки на города. Населенных пунктов со статусом города в 1880 году насчитывалось в Исландии лишь три, а жило в них 3.630 человек, что составляло 5 % населения. Далее урбанизация шла полным ходом, и, несмотря на все трудности, к 1920 году городов стало семь, а их население увеличилось до 29 тысяч жителей и составило 31 % от населения страны. И тем не менее Исландия оставалась островом разрозненных хуторов и рыбацких поселков. Коммерческим и административным центром страны стал Рейкьявик. В 1911 году там открылся университет — национальная гордость всех исландцев, — а население столицы скоро перевалило за 30 тысяч.

В 1918 году Исландия получила полную автономию во внутренних делах. Иностранные дела, однако, продолжал контролировать Копенгаген, и датский король оставался главой государства. Страна обрела полную независимость лишь в 1944 году, когда в конце Второй мировой войны объявила об окончательном разрыве унии с Данией. Победа в борьбе за независимость породила период небывалой национальной гордости, которая находила выражение в самых разнообразных формах, включая популярность социалистических партий, и характеризовала все аспекты исландской культурной жизни. Один из наиболее известных романов Халльдора Лакснесса, «Самостоятельные люди» (исл. Sjálfstætt fólk), вышедший в двух томах в 1934–1935 годах, живописует социальную и интеллектуальную жизнь Исландии между войнами. В романе прославляются достоинства исландской нации и одновременно высмеивается исландский национализм. Национализм фонтаном бил во все стороны и забрызгал даже национальное сокровище, саги об исландцах. Особенно остро стояла перед исландскими интеллектуалами следующая проблема: как вырвать саги из плена устной традиции, конкретнее — из уст «неграмотных хуторян», и переместить их на первые места в табели о рангах мировой литературы, да так, чтобы саги при этом остались плотью от плоти Исландии и ее культуры.

Исландские филологи, жившие в Копенгагене, такие как Арнгрим сын Йона Ученый (исл. lærdi) и Арни Магнуссон, собиратель исландских рукописей, — боготворили саги (абсолютно щикккарная фраза, «исландские филологи жившие в Копенгагене» помните «немецких эстофилов» из прошлой статьи?! SKUNK69). Другие смотрели на саги свысока, презрительно отзываясь о них как о грубо слепленных полуисторических поделках, которым не место в одном ряду с великой литературой Европы. Один такой исландец, с известными претензиями на ученость, заявлял, что в сагах мы не видим ничего, кроме «хуторян за мордобоем» (исл. bændur flugust á). Но к началу же двадцатого века среди образованных «исландцев» точка зрения на саги стала меняться, и в моду вошла теория «книжной прозы», согласно которой саги были впервые созданы в древности на пергаменте.

В те времена многие исландские интеллектуалы жили то в Рейкьявике, то в Копенгагене, и почти все были ярыми националистами. Именно из этой, так сказать, интеллектуальной буржуазии и вышли главные пропагандисты теории «книжной прозы». Нельзя не отметить, что им частенько приходилось слышать отповеди ученых старшего поколения, таких как Финн Йонссон, и консервативно настроенных хозяев традиционных исландских хуторов. Тон их бесед слышится в следующей фразе Финна: «Пусть мои слова звучат пафосно, но я буду сражаться за то, что саги суть надежные исторические источники, пока меня силой не заставят отложить перо». Их современники-хуторяне, жившие на тех самых хуторах, что упоминаются в сагах и по сию пору сохранили свои саговые названия, соглашались с Финном и тоже не сомневались в надежности саг, которые читали часто и с большим удовольствием. Лакснесс, которому еще лишь предстояло стать лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1955 год, шутливо описывает конфликт между этими двумя непримиримыми исландскими партиями в романе «Атомная станция» (исл. Atómstöðin), опубликованном в 1948 году. Главная героиня романа, юная девушка, переехавшая с удаленного хутора в Рейкьявик работать горничной у богатого соотечественника, говорит: «Меня учили не верить ни единому слову, напечатанному в газетах, а только тому, что есть в сагах».

Ставки в этой игре были велики. Возможность укоренить саги в высокой литературе означала не просто достойное место для «одной из самых великих литературных школ в истории человечества», как Нордаль называл саги, — сама Исландия обеспечивалась в этом случае культурным наследием, достойным независимого государства. Здесь, конечно, исландские интеллектуалы шли по проторенной дорожке — аналогичные процессы происходили в Европе в XIX веке, когда в Норвегии и в Германии сказки и былинки были подняты на котурны и объявлены национальным достоянием, перед которым современная литературная публика, воспитанная на письменном слове, обязана стать на колени.

Но, несмотря на бурные события той эпохи, Исландия осталась целиком хуторской страной, и большая часть населения жила так же, как первопоселенцы, разбросанные тут и там по просторам острова, на своей земле, передаваемой от отца к сыну из поколения в поколение. В стране действовали те же самые законы, освященные традицией, в ней была та же культура и то же социальное устройство…»

Извините, но к ЭТОМУ мне фактически уже больше нечего добавить, здесь буквально всё написано прямым текстом…Как, КАК ВОТ ЭТИ(!) могли стать потрясателями «средневековой» вселенной?! Понятно конечно, что так же как и не менее нелепые «монголы», но будем неторопясь разбираться, чтобы у нас над стояли точно все точки.

источник

Список из десяти самых перспективных, передовых технологий года MIT Technology Review публикует ежегодно с 2001 года. По мнению издания, представленные в этом списке технологии долговечны, они скажутся на экономике и политике, улучшат медицинское обслуживание или окажут влияние на культуру, хотя не все из них пока полностью разработаны.

Восстановление после паралича (будет доступно через 10–15 лет)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Нейробиологи Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) активно тестируют технологию возвращения двигательных возможностей людям с параличом. Ученые разработали так называемый невральный шунт: в головной мозг пациента, в спинной мозг ближе к парализованной конечности и в саму конечность вживляются специальные электроды. Связь между ними обеспечивается с помощью беспроводного соединения. Сигнал от головного мозга поступает напрямую к конечности, и пациент буквально силой мысли приводит ее в движение. Ученые надеются, что эта технология может быть использована также для возвращения зрения, а также памяти, например, у страдающих болезнью Альцгеймера.

Самоуправляемые грузовые автомобили (будут доступны через пять-десять лет)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания Otto из Сан-Франциско уже проводит испытания технологии, которая позволит отправлять грузовики в рейс самостоятельно, даже целой колонной. Это даст возможность экономить горючее, сократить транспортные издержки и снизить число аварий. Испытания проводятся на грузовиках Volvo. Оборудование для автономного управления включает четыре видеокамеры, следящие за дорогой впереди, радар, комплект акселерометров, лазерный локатор, который следит за окружением грузовика, а также мощный компьютер, анализирующий собираемые приборами данные. Первый успешный рейс один из самоуправляемых грузовиков компании Otto совершил в октябре 2016 года.

Лицо как средство оплаты и пропуск (технология уже доступна)

Фото: Reuters

Технологии распознавания лиц активнее всего сейчас развиваются в Китае и используются как в сфере безопасности, так и для упрощения обслуживания потребителей. Одна из компаний, которая занимается этими технологиями — пекинская Face++. Программы и приложения, разработанные Face++, сканируют лицо человека по 83 конкретным точкам одновременно, что обеспечивает высокую точность распознавания. Технология уже используется для перевода денег через мобильное приложение Alipay, которым пользуются более 120 млн человек в Китае. При этом лицо пользователя является единственным подтверждением операции перевода средств. Сервис такси Didi использует эту технологию, чтобы убедиться, что за рулем находится уполномоченный водитель. Местные власти в Китае используют технологию для поиска подозреваемых при просмотре видеоизображений с камер слежения.

Квантовые компьютеры (будут доступны через четыре-пять лет)

Фото: Reuters

Наибольших успехов в разработке этой технологии добился Делфтский технический университет (Нидерланды). Ученые здесь работают с уникальными квазичастицами, открытыми только в 2012 году,— главными компонентами будущих квантовых компьютеров. По мнению ученых, уже совсем скоро эти компьютеры позволят осуществить революцию в криптографической защите, фармацевтических исследованиях, науке о материалах, в области искусственного интеллекта. Появление коммерчески выгодных квантовых компьютеров — 30–100-кубитных — возможно через два-пять лет.

Сферические изображения (уже доступно)

Фото: Reuters

Уже сейчас можно приобрести специальные фото- и видеокамеры, которые снимают в режиме сферической панорамы. Такое изображение помещает зрителя в центр картинки или видео, позволяет рассматривать их со всех сторон и получить более глубокое впечатление от увиденного. В числе производителей, которые уже предлагают камеры с такой технологией, Ricoh, Samsung, 360fly, JK Imaging, IC Real Tech, Humaneyes Technologies. Обойдется такое устройство в $500–800.

Горячие фотоэлементы (будут доступны через 10–15 лет)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ученые MIT на основе обычных солнечных панелей, фотоэлементов, которые устанавливают на крышах домов, создали гораздо более эффективные термофотоэлементы. Они преобразуют солнечную энергию сначала в тепло, а потом обратно в свет, но уже в пределах спектра, который могут эффективно использовать фотоэлементы. Обычные фотоэлементы поглощают только видимую часть спектра (от фиолетового до красного), то есть преобразуют в электричество максимум 32% энергии солнца. А у термофотоэлементов, разрабатываемых учеными MIT, эффективность будет вдвое выше.

Генотерапия, версия 2.0 (уже доступна)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тысячи заболеваний возникают из-за ошибки в каком-нибудь гене человека. В последние годы ученые с помощью генотерапии научились лечить редкие наследственные генетические заболевания, например, тяжелый комбинированный иммунодефицит, прогрессирующую слепоту. Сейчас разрабатывается генотерапия для лечения гемофилии и буллезного эпидермолиза. Принцип лечения прост: с помощью вируса в клетки доставляется и внедряется новый генетический материал. Ученые считают, что впереди нас ждет открытие способов лечения с помощью генотерапии более распространенных заболеваний: болезни Альцгеймера, диабета, сердечной недостаточности и рака.

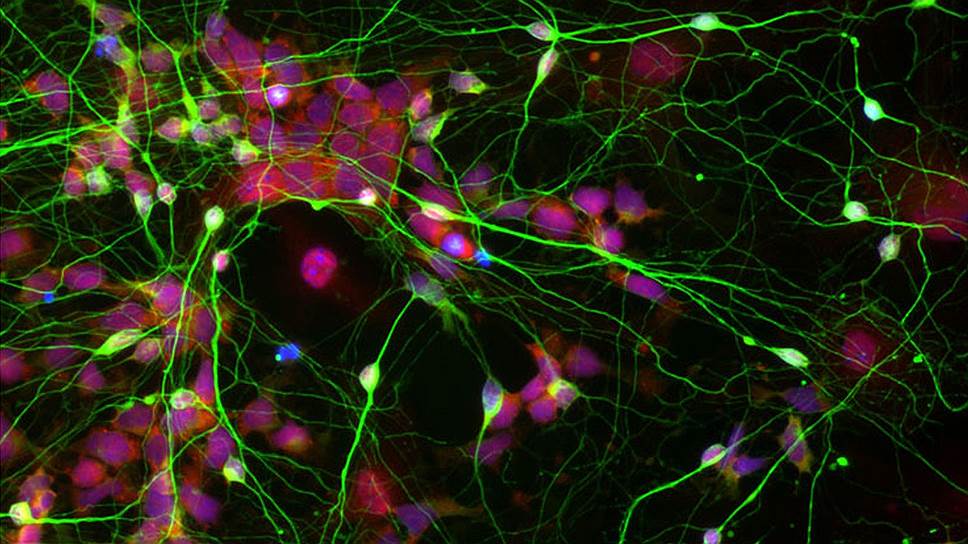

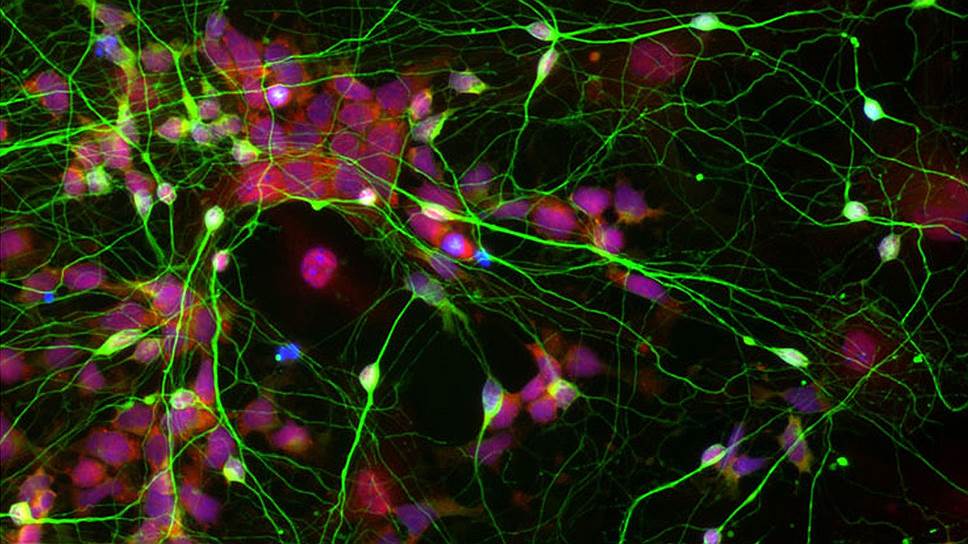

Клеточный атлас (будет доступен через пять лет)

Фото: Penn State / Flickr

Ученые работают над мегапроектом по созданию каталога клеток. Чтобы каталогизировать 37,2 трлн клеток человеческого организма, создается международный консорциум, в который войдут представители США, Великобритании, Швеции, Израиля, Нидерландов и Японии. Каждой внесенной в каталог клетке будет присвоена уникальная молекулярная подпись и индекс. Этот атлас впервые покажет в мельчайших деталях, из чего состоит тело человека, что сможет существенно ускорить поиск новых лекарств. Для исследования клеток используются три новейшие технологии. Первая — клеточная микрогидродинамика, которая позволяет отделять клетки, помечать их и готовить к изучению. Вторая технология ускоряет процесс изучения, позволяя одному ученому в день обрабатывать 10 тыс. клеток. Третья использует новейшие методы индексирования клеток.

Ботнет вещей (уже существует)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ботнеты (сети, состоящие из компьютеров с автономными программами) существуют с начала 2000-х годов. Хакеры многие годы используют эти сети для осуществления DDoS-атак. Интернет вещей (сеть, состоящая из электронных устройств, имеющих выход в интернет) появился относительно недавно. И теперь хакеры используют интернет вещей для создания ботнетов, состоящих из десятков тысяч незащищенных бытовых устройств. Так, в октябре с помощью ботнета, сформированного из 100 тыс. электронных устройств, была частично нарушена работа провайдера интернета Dyn. Сайты многих компаний, включая Twitter и Netflix, оказались временно недоступными.

Как отмечают в MIT Technologies Review, проблема ботнета вещей вряд ли будет решена в ближайшее время. Устройства, входящие в интернет вещей, практически никогда не оснащены надежным ПО. И пока не будет разработана надежная система защиты, хакеры и дальше будут использовать ботнеты вещей. Например, для мошенничества (имитация кликов на рекламе или объявлениях), для подбора паролей и взлома счетов онлайн, для всего, что требует работы большой сети компьютеров.

Обучение с подкреплением (будет доступно через один-два года)

Фото: Lee Jin-man, AP

Обучение с подкреплением — это процесс компьютерного обучения, когда компьютер проводит эксперименты, получает результат этих экспериментов и использует эти результаты для поиска путей выполнения задач. Фактически компьютеры обучаются, как люди, методом многократных проб и ошибок без посторонней помощи. Эту технологию, которая сейчас используется, в частности, для повышения безопасности движения самоуправляемых автомобилей, теперь пытаются применить и в других областях. Например, с ее помощью роботы могут освоить действия, которых они никогда не видели и которым их не могут научить программисты. Эта технология, в частности, позволила компьютеру AlphaGo, созданному подразделением Google — Deep Mind, освоить очень сложную стратегическую настольную игру го и в марте 2016 года обыграть в нее одного из лучших игроков мира — корейца Ли Седоля.

Алена Миклашевская

Источник

Список из десяти самых перспективных, передовых технологий года MIT Technology Review публикует ежегодно с 2001 года. По мнению издания, представленные в этом списке технологии долговечны, они скажутся на экономике и политике, улучшат медицинское обслуживание или окажут влияние на культуру, хотя не все из них пока полностью разработаны.

Восстановление после паралича (будет доступно через 10–15 лет)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Нейробиологи Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) активно тестируют технологию возвращения двигательных возможностей людям с параличом. Ученые разработали так называемый невральный шунт: в головной мозг пациента, в спинной мозг ближе к парализованной конечности и в саму конечность вживляются специальные электроды. Связь между ними обеспечивается с помощью беспроводного соединения. Сигнал от головного мозга поступает напрямую к конечности, и пациент буквально силой мысли приводит ее в движение. Ученые надеются, что эта технология может быть использована также для возвращения зрения, а также памяти, например, у страдающих болезнью Альцгеймера.

Самоуправляемые грузовые автомобили (будут доступны через пять-десять лет)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания Otto из Сан-Франциско уже проводит испытания технологии, которая позволит отправлять грузовики в рейс самостоятельно, даже целой колонной. Это даст возможность экономить горючее, сократить транспортные издержки и снизить число аварий. Испытания проводятся на грузовиках Volvo. Оборудование для автономного управления включает четыре видеокамеры, следящие за дорогой впереди, радар, комплект акселерометров, лазерный локатор, который следит за окружением грузовика, а также мощный компьютер, анализирующий собираемые приборами данные. Первый успешный рейс один из самоуправляемых грузовиков компании Otto совершил в октябре 2016 года.

Лицо как средство оплаты и пропуск (технология уже доступна)

Фото: Reuters

Технологии распознавания лиц активнее всего сейчас развиваются в Китае и используются как в сфере безопасности, так и для упрощения обслуживания потребителей. Одна из компаний, которая занимается этими технологиями — пекинская Face++. Программы и приложения, разработанные Face++, сканируют лицо человека по 83 конкретным точкам одновременно, что обеспечивает высокую точность распознавания. Технология уже используется для перевода денег через мобильное приложение Alipay, которым пользуются более 120 млн человек в Китае. При этом лицо пользователя является единственным подтверждением операции перевода средств. Сервис такси Didi использует эту технологию, чтобы убедиться, что за рулем находится уполномоченный водитель. Местные власти в Китае используют технологию для поиска подозреваемых при просмотре видеоизображений с камер слежения.

Квантовые компьютеры (будут доступны через четыре-пять лет)

Фото: Reuters

Наибольших успехов в разработке этой технологии добился Делфтский технический университет (Нидерланды). Ученые здесь работают с уникальными квазичастицами, открытыми только в 2012 году,— главными компонентами будущих квантовых компьютеров. По мнению ученых, уже совсем скоро эти компьютеры позволят осуществить революцию в криптографической защите, фармацевтических исследованиях, науке о материалах, в области искусственного интеллекта. Появление коммерчески выгодных квантовых компьютеров — 30–100-кубитных — возможно через два-пять лет.

Сферические изображения (уже доступно)

Фото: Reuters

Уже сейчас можно приобрести специальные фото- и видеокамеры, которые снимают в режиме сферической панорамы. Такое изображение помещает зрителя в центр картинки или видео, позволяет рассматривать их со всех сторон и получить более глубокое впечатление от увиденного. В числе производителей, которые уже предлагают камеры с такой технологией, Ricoh, Samsung, 360fly, JK Imaging, IC Real Tech, Humaneyes Technologies. Обойдется такое устройство в $500–800.

Горячие фотоэлементы (будут доступны через 10–15 лет)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ученые MIT на основе обычных солнечных панелей, фотоэлементов, которые устанавливают на крышах домов, создали гораздо более эффективные термофотоэлементы. Они преобразуют солнечную энергию сначала в тепло, а потом обратно в свет, но уже в пределах спектра, который могут эффективно использовать фотоэлементы. Обычные фотоэлементы поглощают только видимую часть спектра (от фиолетового до красного), то есть преобразуют в электричество максимум 32% энергии солнца. А у термофотоэлементов, разрабатываемых учеными MIT, эффективность будет вдвое выше.

Генотерапия, версия 2.0 (уже доступна)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тысячи заболеваний возникают из-за ошибки в каком-нибудь гене человека. В последние годы ученые с помощью генотерапии научились лечить редкие наследственные генетические заболевания, например, тяжелый комбинированный иммунодефицит, прогрессирующую слепоту. Сейчас разрабатывается генотерапия для лечения гемофилии и буллезного эпидермолиза. Принцип лечения прост: с помощью вируса в клетки доставляется и внедряется новый генетический материал. Ученые считают, что впереди нас ждет открытие способов лечения с помощью генотерапии более распространенных заболеваний: болезни Альцгеймера, диабета, сердечной недостаточности и рака.

Клеточный атлас (будет доступен через пять лет)

Фото: Penn State / Flickr

Ученые работают над мегапроектом по созданию каталога клеток. Чтобы каталогизировать 37,2 трлн клеток человеческого организма, создается международный консорциум, в который войдут представители США, Великобритании, Швеции, Израиля, Нидерландов и Японии. Каждой внесенной в каталог клетке будет присвоена уникальная молекулярная подпись и индекс. Этот атлас впервые покажет в мельчайших деталях, из чего состоит тело человека, что сможет существенно ускорить поиск новых лекарств. Для исследования клеток используются три новейшие технологии. Первая — клеточная микрогидродинамика, которая позволяет отделять клетки, помечать их и готовить к изучению. Вторая технология ускоряет процесс изучения, позволяя одному ученому в день обрабатывать 10 тыс. клеток. Третья использует новейшие методы индексирования клеток.

Ботнет вещей (уже существует)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ботнеты (сети, состоящие из компьютеров с автономными программами) существуют с начала 2000-х годов. Хакеры многие годы используют эти сети для осуществления DDoS-атак. Интернет вещей (сеть, состоящая из электронных устройств, имеющих выход в интернет) появился относительно недавно. И теперь хакеры используют интернет вещей для создания ботнетов, состоящих из десятков тысяч незащищенных бытовых устройств. Так, в октябре с помощью ботнета, сформированного из 100 тыс. электронных устройств, была частично нарушена работа провайдера интернета Dyn. Сайты многих компаний, включая Twitter и Netflix, оказались временно недоступными.

Как отмечают в MIT Technologies Review, проблема ботнета вещей вряд ли будет решена в ближайшее время. Устройства, входящие в интернет вещей, практически никогда не оснащены надежным ПО. И пока не будет разработана надежная система защиты, хакеры и дальше будут использовать ботнеты вещей. Например, для мошенничества (имитация кликов на рекламе или объявлениях), для подбора паролей и взлома счетов онлайн, для всего, что требует работы большой сети компьютеров.

Обучение с подкреплением (будет доступно через один-два года)

Фото: Lee Jin-man, AP

Обучение с подкреплением — это процесс компьютерного обучения, когда компьютер проводит эксперименты, получает результат этих экспериментов и использует эти результаты для поиска путей выполнения задач. Фактически компьютеры обучаются, как люди, методом многократных проб и ошибок без посторонней помощи. Эту технологию, которая сейчас используется, в частности, для повышения безопасности движения самоуправляемых автомобилей, теперь пытаются применить и в других областях. Например, с ее помощью роботы могут освоить действия, которых они никогда не видели и которым их не могут научить программисты. Эта технология, в частности, позволила компьютеру AlphaGo, созданному подразделением Google — Deep Mind, освоить очень сложную стратегическую настольную игру го и в марте 2016 года обыграть в нее одного из лучших игроков мира — корейца Ли Седоля.

Алена Миклашевская

Источник

Если где-то и существуют лаборатории, способные впечатлить опытного любителя ужасов, то в них, несомненно, занимаются парабиозом — хирургическим соединением организмов через их кровеносные системы. Этот равно уважаемый и устрашающий метод появился в науке с середины XIX века, когда французский физиолог Поль Бер срезал у пары крыс-альбиносов по кусочку кожи и соединил их, заставив срастись поврежденными местами. Пик популярности парабиоза пришелся на 1970-е и позволил сделать немало интересных находок, связанных с работой кровеносной системы, иммунитетом, трансплантацией и даже развитием кариеса: было показано, что из двух крыс с «общей» кровеносной системой зубы испортятся только у той, которая сидит на диете с повышенным содержанием сахара.

По мере развития современных методов генетики и молекулярной биологии (и по понятным причинам) парабиоз практически перестал использоваться учеными. Лишь в последнее десятилетие метод соединения кровеносных систем нашел неожиданное возрождение в области исследований старения. Сегодня в целом ряде лабораторий продолжают традиции этих пугающих, но очень ценных экспериментов в поисках неуловимого фактора, содержащегося в крови и способного замедлить старение — а может, и вовсе развернуть его вспять.

Связанные одной кровью

Еще в 1950-х, соединив кровеносные системы крыс разного возраста, Клайв Маккей показал, что за несколько месяцев к старшим участникам таких «тандемов» возвращается былое здоровье костной ткани. Двумя десятилетиями позже Фредерик Людвиг и Роберт Элашофф повторили процедуру, подтвердив увеличение продолжительности жизни у крыс, получавших «молодую» кровь.

В начале 2000-х на полузабытый парабиоз обратил внимание стэнфордский исследователь старения Томас Рэндо. Он обнаружил, что под действием «молодой крови» упавшая было активность стволовых клеток частично восстанавливается, обеспечивая обновление мышечной ткани. Его коллега Эми Уэйджерс продемонстрировала способности крови стимулировать регенерацию поврежденной нервной ткани и замедлять возрастные изменения сердечной мышцы животных. Было показано и обратное влияние «старой» крови на состояние молодых нейронов и мускулов, что, впрочем, уже не так увлекательно.

«Все это, конечно, довольно провокативно, но заставляет и задуматься, — сказал тогда нейрофизиолог из Института старения в Мэриленде Марк Мэттсон. — Может, и мне стоит заморозить немного крови своего внука, чтобы быть во всеоружии, когда у меня самого начнутся когнитивные проблемы». Если же говорить всерьез, то существует масса доводов против применения такой процедуры на людях — хотя бы тот, что смертность подопытных животных при парабиозе очень высока, иногда превышая треть соединенных пар. Но ученых интересует не парабиоз и даже не сама кровь, а те вещества, которые содержатся в ней и могут «запускать» омоложение.

Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник биофака МГУ, директор НИИ Митоинженерии МГУ:

«Вся эта история с парабиозом, «омоложением кровью» — лишь надводная часть айсберга, часть более широкой проблемы регуляции скорости старения. Я считаю, что скорость нашего старения находится под контролем специального центра, выполняющего определенную «процедуру», «программу» старения. Например, через некоторый набор факторов, гормонов, он «сообщает» организму текущий возраст, и наши органы, ткани и даже клетки соответственно на это реагируют. Скорее всего, основная часть этих факторов доставляется до места назначения с кровью, что и может вызывать наблюдаемые эффекты парабиоза. Но что это за факторы, как они работают — с этим еще предстоит разобраться».

«Вся эта история с парабиозом, «омоложением кровью» — лишь надводная часть айсберга, часть более широкой проблемы регуляции скорости старения. Я считаю, что скорость нашего старения находится под контролем специального центра, выполняющего определенную «процедуру», «программу» старения. Например, через некоторый набор факторов, гормонов, он «сообщает» организму текущий возраст, и наши органы, ткани и даже клетки соответственно на это реагируют. Скорее всего, основная часть этих факторов доставляется до места назначения с кровью, что и может вызывать наблюдаемые эффекты парабиоза. Но что это за факторы, как они работают — с этим еще предстоит разобраться».

Игры с плазмой

В самом деле, точно тем же чудесным действием обладает и плазма крови, которая отфильтрована от белых и красных клеток и содержит лишь растворенные в воде белки и другие молекулы. «Нам не нужно менять всю кровь, — заключил профессор Стэнфордского университета Тони Висс-Корей после очередных опытов, показавших стимулирование роста нервной ткани «молодой» плазмой. — Она сама действует как лекарство».