Архив за месяц: Март 2017

Советскую пропаганду во время Второй мировой называли «третьим фронтом». Она подавляла врагов, воодушевляла бойцов Красной армии и восхваляла союзников. Она была гибкой и часто меняла курс, подстраиваясь под военные условия и внешнюю политику.

Пропаганда политическая и литературная

Необходимость пропаганды в довоенное и военное время стала сразу очевидна – Красной Армии нужно было мобилизовать все новые силы, вовлекая население, противодействовать пропаганде врага на оккупированных территориях, стимулировать патриотизм среди партизан и даже воздействовать методами пропаганды на армию врага.

Популярными средствами пропаганды стали знаменитые советские плакаты и листовки, радиопередачи и трансляция записей во вражеских окопах. Пропаганда поднимала боевой дух советских людей, заставляла сражаться их мужественнее.

Во время Сталинградской битвы Красная армия применяла революционные методы психологического давления на противника. Из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Но самых эффективным средством был монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго.

Решение об организации пропаганды было принято в первые дни Великой Отечественной войны. Формированием образов, задействованных в пропаганде, занимались Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(Б) и Отделение по работе с войсками противника РККА.

Уже 24 июня 1941 года Совинформбюро стало ответственным за пропаганду на радио и в печати. Помимо военно-политической пропаганды была также и литературная: в группу, которую создали специально для ведения пропаганды и освещения боевой жизни советских солдат были включены такие известные писатели, как К.М. Симонов, Н.А. Тихонов, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, К.А. Федин, М.А. Шолохов, И.Г. Эренбург и многие другие. С ними также сотрудничали немецкие антифашисты – Ф. Вольф, В. Бредель.

Советских авторов читали за рубежом: к примеру, статьи Эренбурга расходились по 1600 газетам в США, а письмо Леонова «Неизвестному американскому другу» прослушали 10 миллионов заокеанских радиослушателей. «Литература вся становится оборонной», — говорил В. Вишневский.

Ответственность писателей была огромна – они должны были не только показывать качества советской армии и воспитывать патриотизм, но и с помощью разных подходов воздействовать на различную аудиторию. К примеру, Эренбург считал, что «для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы».

Помимо возвышения Красной Армии, советского человека и союзных войск, пропаганда также должна была изобличать немецкие войска, вскрывать внутренние противоречия Германии, демонстрировать бесчеловечность ее нападений.

СССР владел всем арсеналом способов идеологической борьбы. Действуя в стане врага, наши пропагандисты не пользовались излишней коммунистической риторикой, не обличали перед немецким населением церковь, не ополчались против крестьян.

Пропаганда в основном была направлена против Гитлера и НСДАП, причем использовались противопоставления фюрера и народа.

Немецкое командование следило за советской пропагандой и видело, что та была прекрасно дифференцированной: «она говорит народными, солдатскими и специфически-местными выражениями, взывает к первоначальным человеческим чувствам, как страх смерти, боязнь боя и опасности, тоска по жене и ребенку, ревность, тоска по родине. Всему этому противопоставляется переход на сторону Красной Армии…».

Политическая пропаганда не знала ограничений: советская пропаганда, направленная на врага, не только поносила несправедливость войны, но и апеллировала к огромным землям России, холодам, превосходству сил союзных войск. На фронте распускались слухи, рассчитанные на все слои общества – крестьян, рабочих, женщин, молодежь, интеллигенцию. Однако в пропаганде были и общие моменты – образ фашистского врага.

Образ врага

Образ врага во все времена и во всех странах формируется примерно одинаково – необходимо разделить мир хороших, добрых людей, которые воюют исключительно во благо, и мир «нелюдей», которых не жалко убивать во имя будущего мира на земле.

Если национал-социалистические (а не фашистские) органы Германии оперировали термином «недочеловек», то в СССР таким расхожим жупелом стало слово «фашист».

Илья Эренбург таким образом обозначал задачу пропаганды: «Мы должны неустанно видеть перед собой облик гитлеровца: это та мишень, в которую нужно стрелять без промаху, это — олицетворение ненавистного нам. Наш долг — разжигать ненависть к злу и укреплять жажду прекрасного, доброго, справедливого».

Слово «фашист» моментально стало синонимом нечеловеческого монстра, убивающего всех и вся во имя зла. Фашистов рисовали бездушными насильниками и холодными убийцами, варварами и насильниками, извращенцами и рабовладельцами.

Если мужество и сила советских бойцов превозносились, то силы союзников Германии презрительно критиковали: «В Донбассе итальянцы сдаются в плен — им не нужны листовки, их сводит с ума запах наших походных кухонь».

Советские люди изображались добрыми и миролюбивыми в невоенное время – во время войны же им моментально удалось стать героями, голыми кулаками уничтожающих до зубов вооруженных профессиональных убийц-фашистов. И, что немаловажно, фашистов и фрицев не убивали – их только уничтожали.

Отлаженная машина советской пропаганды была достаточно гибкой: так, к примеру, несколько раз менялся сам образ врага. Если с 1933 до начала Второй мировой формировался дискурс разделения образов невинного немецкого народа и коварного нацистского правительства, то в мае 1941 года антифашистские коннотации были устранены.

Разумеется, после 22 июня они вернулись и пропаганда была развернута с новой силой. Еще один кардинальный поворот, отмеченный германскими органами пропаганды – это мобилизация духовных резервов в 1942-1944 гг.

Именно в то время Сталин стал поощрять прежде осуждаемые коммунистические ценности: традиционность, народность, церковность.

В 1943 году Сталин разрешил избрание нового Московского патриарха, и церковь стала еще одним патриотическим орудием пропаганды. Именно в то время патриотизм стал сочетаться с панславянской тематикой и мотивами помощи братьям-славянам. «Изменением политической и идеологической линии и лозунгом «Изгоните немецких оккупантов с родной земли и спасите Отечество!» Сталин добился успеха», писали немцы.

СССР о союзниках

Военная пропаганда Советского Союза не забывала и о странах-союзниках, отношения с которыми были не всегда самыми идиллическими. В первую очередь союзники выступали в пропагандистских материалах друзьями советских людей, веселыми и самоотверженными бойцами. Восхвалялась и материальная поддержка, которая оказывалась союзными войсками СССР: американская тушенка, яичный порошок и английские летчики в Мурманске. Полевой так писал о союзных войсках: «Русские, англичане, американцы, это гора. Кто пытается головой разбить гору, тот разбивает голову…».

Пропаганда велась и среди населения стран-союзников: советским делегациям давались инструкции о том, как формировать положительный образ СССР, как убеждать союзников в необходимости открытия Второго фронта и т.п.

Советские реалии часто сравнивались с американскими: «Бой за Волгу — бой за Миссисипи. Все ли ты сделал, чтобы защитить свою родную, свою чудесную реку, американец», — писал Федин.

Мотив космополитизма и всепобеждающей дружбы народов был преобладающим в союзной пропаганде, направленной на США, Англию и Францию, тогда как на родине этим терминам не всегда придавалась та же роль. Несмотря на то, что сразу после Второй мировой прежние антизападные штампы в советской пропаганде вновь ожили, рисовались плакаты и сочинялись песни: к примеру, джазовая песня «Джеймс Кеннеди» повествовала о героических британцах в Арктике.

источник

Больной, усталый лед,

Больной и талый снег…

И все течет, течет…

Как весел вешний бег

Могучих мутных вод!

И плачет дряхлый снег,

И умирает лед.

А воздух полон нег,

И колокол поет.

От стрел весны падет

Тюрьма свободных рек,

Угрюмых зим оплот,—

Больной и темный лед,

Усталый, талый снег…

И колокол поет,

Что жив мой Бог вовек,

Что Смерть сама умрет!

источник

Как бы забавно и парадоксально это не звучало, но мало кто знает, как выглядит лошадь снизу. И совсем неудивительно, что фотографу Андрюсу Бурба (Аndrius Вurba) пришла в голову весьма странная, но от того не менее гениальная идея запечатлеть этих роскошных и грациозных животных в столь необычном ракурсе.

Чтобы осуществить задуманное Андрюсу и его помощникам пришлось вырыть приличных размеров котлован, в который они поместили большой деревянный ящик, накрыв его сверху стеклянной крышкой. После того, как всё необходимое было готово, Бурба, забравшись в это сооружение, принялся снимать четвероногих моделей, вытворяющих различные трюки. В итоге получилась весьма своеобразная серия снимков, вызывающая у одних улыбки, а у других недоумение. Ведь большинство до конца так и не поняло ради чего, собственно говоря, всё это было затеяно.

Рабочие моменты. Автор: Andrius Burba.

Подготовка к съёмке. Автор: Andrius Burba.

Участник проекта. Автор: Andrius Burba.

Чтобы всё прошло гладко, лошадь надо задобрить. Автор: Andrius Burba.

В полёте. Автор: Andrius Burba.

Выкрутасы. Автор: Andrius Burba.

А вам слабо? Автор: Andrius Burba.

Ой, вы меня смущаете. Автор: Andrius Burba.

Что это было? Автор: Andrius Burba.

Повторяй за мной! Автор: Andrius Burba.

Улыбочка. Автор: Andrius Burba.

Двигай телом. Автор: Andrius Burba.

Подумаешь… Автор: Andrius Burba.

Источник:

Покупая новый компьютер или ноутбук, нужно сразу устанавливать конкретные цели. Многие об этом забывают и, придя в магазин, просят подобрать им систему под определенную цену. Конечно, исходить нужно из финансовых возможностей, но если приобретается не игровой компьютер, то нет смысла переплачивать. Ноутбук для работы в интернете не должен обладать самой современной видеокартой, а последние модели […]

Покупая новый компьютер или ноутбук, нужно сразу устанавливать конкретные цели.

Многие об этом забывают и, придя в магазин, просят подобрать им систему под определенную цену. Конечно, исходить нужно из финансовых возможностей, но если приобретается не игровой компьютер, то нет смысла переплачивать.

Ноутбук для работы в интернете не должен обладать самой современной видеокартой, а последние модели этой составляющей могут стоить больше 15 000 рублей.

Зачем платить такие большие деньги, когда система будет использоваться только для работы? Исходя из этого, рабочий ПК стоит намного дешевле.

Какой купить ноутбук для интернета и работы?

Разницы между «внутренностями» ноутбуков и настольных компьютеров практически нет, поэтому разберитесь, из чего состоит компьютер.

В том и другом случае должна быть материнская плата, оперативная память, процессор, встроенная память и видеокарта. Именно эти части нужно рассматривать при покупке.

Видеокарта требуется для игр, при работе она не нужна (если только вы не супер дизайнер). В магазинах есть самые дешевые ноутбуки, в которых установлена встроенная видеокарта.

У них самая низкая стоимость, но лучше немного переплатить и поставить хотя бы слабый видео модуль, иначе точно будут проблемы с производительностью.

Если вы интересуетесь, какой купить ноутбук, то вы точно новичек в этом деле. Есть ли смысл рассказывать о магистралях на материнских платах или частотах процессора? Наверное, нет. Поэтому будем говорить по-простому, делайте главный упор на ОЗУ, мощность процессора и внешнюю память.

Оперативная память хранит временные данные, она просто необходима для высокой скорости работы ПК. Поэтому лучше на ней не экономить и брать минимум 4 Гб.

Что касается процессора, то здесь нужен профессионал, общее выражение «четырехядерный» имеет слишком размытое понятие. На сколько гигабайт брать винчестер тоже решать вам, 500 Гб. будет достаточно.

Где купить ноутбук?

Перед покупкой посетите сайты магазинов вашего города, цены могут сильно отличаться. Если хочется сэкономить, покупайте систему у китайских производителей на TinyDeal.

Это же китайцы, их техника не надежная – скажут некоторые, но если вы зайдете в любой магазин и перевернете недорогие ноутбуки, то увидите Made in China. А даже если будет написано что-то другое, «внутренности» компьютера останутся китайскими:

Сэкономить на этом сайте можно и на флешках, съемных дисках, сумках, чехлах и прочих аксессуарах для ноутбуков.

Поставщик из Китая Aliexpress также предлагает низкие цены, причем выбор здесь намного шире. Доставка занимает около месяца, ради интереса сравните цены в реальных магазинах, разница неплохая.

Если вы хотите заказать ноутбук с доставкой по России и не от китайских производителей, используйте магазин Info39.

К выбору системы нужно относиться серьезно и не просто «платить деньги», а подбирать именно то, что нужно. Какой купить компьютер для работы в интернете вы теперь знаете, самое время разобраться, как заработать.

В принципе, вы можете начать и на старом компьютере, накопив необходимую сумму, для покупки нового ноутбука через интернет.

Советую посетить следующие страницы:

— Подключаем интернет на компьютере с телефона

— Каким браузером лучше пользоваться?

— Заработок на зачетах с Poluchizachet

Слово «мажор» стало популярным в Советском Союзе в конце 70-х — начале 80-х. Так называли представителей «золотой молодежи» — детей высокопоставленных и обеспеченных родителей, которым не надо было изначально бороться за место под солнцем. Считалось, что основное их занятие – прожигание жизни…

Родившиеся с «золотой ложкой»

Родителями мажоров являлись партийные деятели, сотрудники министерств, видные чины из милиции, КГБ и военной сферы, руководители предприятий, крупные научные работники, известные деятели спорта и культуры и т.д. То есть люди, обладавшие возможностями, недоступными большинству советских граждан.

Поскольку в СССР многие блага носили исключительно распределительный характер, только представители элиты имели доступ, скажем, к дефицитным продуктам и товарам. Дети элиты носили импортную одежду и обувь, пользовались аудио- и видеоаппаратурой заграничного производства, слушали заграничные пластинки и кассеты, курили «Мальборо»… Нередко они, едва окончив школу, получали в распоряжение собственный автомобиль, тогда как обычные граждане, чтобы купить авто, должны были несколько лет отстоять в очереди.

Мажорам обычно не приходилось думать о пропитании. Как правило, родители щедро снабжали их карманными деньгами.

Очень часто представители «золотой молодежи» выезжали вместе с родителями за границу (причем не только в Польшу или Болгарию, но и капстраны), и не только на отдых. Семьи дипломатов, например, могли жить там годами. Некоторые «мажоры» вообще все детство проводили за рубежом.

Благодаря родительским связям советские «мажоры» могли не беспокоиться о своем будущем. Им были обеспечены «блатные» места в вузах. Больше всего «мажоров» было в МГИМО, МГУ, Инязе. Причем поступали они обычно на более престижные в те годы гуманитарные факультеты – исторический, филологический, журналистики, где не надо было слишком «напрягаться».

По окончании института «мажоры» никогда не получали распределения куда-нибудь в «глубинку», их ожидало место в солидной столичной (или, во всяком случае, находящейся в крупном городе) организации, где они могли сделать карьеру, часто с перспективами зарубежных командировок, что в Советской стране считалось явным признаком жизненного успеха. Некоторые сразу по получении диплома уезжали работать за границу.

Если юноши-«мажоры» шли в армию (допустим, родители прочили им военную карьеру), то обычно служили в тепличных условиях, например, за границей.

Мажоры и «немажоры»

Чаще всего мажоры поддерживали отношения только с себе подобными. К сверстникам из «простых» семей они относились покровительственно, снисходительно или презрительно, но обычно игнорировали…

Мажоры могли позволить себе больше, чем дети простых смертных. Они могли не слишком стараться в учебе, так как было понятно – аттестат или диплом им и так выдадут. Нередко сходили им с рук и различные правонарушения.

У мажоров были свои увеселительные заведения, где они проводили время. Обычно они тусовались в молодежных барах и кафе, многие из которых работали при гостиницах или различных ведомствах. Так, в Москве «золотая молодежь» любила тусоваться в таких заведениях, как «Синяя птица», «Метелица», «Лира», «Белые ночи», «Космос», «Орленок», ЦДТ, «Молоко», «Клетка». В зависимости от родительских щедрот иные могли регулярно позволить себе дорогие рестораны, посещение которых было отнюдь не по карману среднему студенту или даже выпускнику вуза.

Мифы о мажорах

Однако то, что все мажоры увлекались пустым времяпрепровождением и из них впоследствии не могло получиться ничего путного – всего лишь заблуждение.

Судьбы советской «золотой молодежи» складывались по-разному. Далеко не все представители номенклатуры благополучно перенесли перестройку и последующий переход к капитализму.

Среди «мажоров» были, конечно, и те, кто не смог удержаться на плаву, ушел в пьянство или наркотики или превратился в простого смертного, живущего от получки до получки. Но очень многие смогли «выплыть». И не в последнюю очередь благодаря хорошим «стартовым условиям». Ведь мажоры с детства имели все самое лучшее, в том числе и возможность получать лучшее образование. Многие из них выработали в себе качества, которые позволили им реализоваться в новой постсоветской действительности, не испытывая комплексов бедного и голодного детства и юности. Впоследствии из них получились вполне успешные политики, бизнесмены, актеры, режиссеры, писатели, журналисты, художники… Так что быть «мажором» — это не всегда плохо.

источник

В 1979 году начался конфликт на территории Демократической республики Афганистан между правительственными силами и Ограниченным контингентом Советской армии с одной стороны и вооруженными формированиями моджахедов.

Эта война стала серьезным экзаменом для советской техники, оружия и тактики, а так же для экипировки личного состава.

Моду диктует война

С первых месяцев войны стало ясно, что советская экипировка образца 1960-го года, которая была в ходу в Советской армии, совсем не подходит для условий Афганистана. Есть известное выражение: военачальники всегда готовятся к прошедшей войне. Поэтому, естественно, что Советская армия готовилась к боевым действиям с НАТО в Европе, по типу Второй мировой. Оружие, техника, тактика и, конечно же, экипировка нашей армии были «заточены» именно под такую войну. Выглядеть, по мысли военного руководства, столкновение с войсками НАТО должно было примерно так: солдат доставляют к передовой на БМП, БТР или просто на грузовиках. После авиаудара и артподготовки солдаты идут в атаку на вражеские позиции. Или, в случае другого развития событий, сидят в окопах, отражая атаки со стороны натовцев. Для такой войны советская экипировка была вполне пригодна. Имущество и необходимое оборудование должно было доставляться на передовую при помощи боевой техники, и поэтому четырех магазинов в подсумке должно было вполне хватить. Война в Афганистане оказалась совсем другой. В Афганских горах и ущельях солдатам приходилось постоянно ходить пешком по местности, где не пройдет никакая техника, а все необходимое имущество – продуктовые пайки, воду, одежду, спальники, оборудование и боеприпасы — нести на себе.В свое время в сходной ситуации оказались американцы во Вьетнаме. Их военное ведомство тогда быстро приняло меры, и экипировка была быстро адаптирована к вьетнамским джунглям. В американской армии появились очень удачные ботинки для передвижения в зарослях, тропическая форма, снаряжение из нейлона, которому не страшна влажная жара, большие рюкзаки и многое другое. И вот теперь сходная задача – адаптировать военную форму к новым условиям – стояла перед советским военным ведомством.

«Афганка» — «эксперименталка»

События в Афганистане принесла в жизнь Советского союза много новых реалий, о которых люди, несколько десятилетий не знавшие войны, даже и не подозревали. И одна из самых узнаваемых примет той войны – новая форма. Ею снабжали, в первую очередь, войска, находящиеся в Афганистане, поэтому в Союзе эту форму прозвали «афганкой», а в самом Афганистане — «эксперименталкой». Главные претензии к старой форме высказывались по тому, что касалось офицерской и генеральской полевой формы образца 1969-1973 гг. К жаркому горному климату Афганистана плохо подходил плотный китель, темный цвет хаки и фуражка делали офицеров удобной мишенью для снайперов. Именно из-за этого бывалые офицеры-«афганцы» старались отказываться от офицерских кителей, предпочитая хлопчатобумажные солдатские, снабженные соответствующими знаками различия. Форма сержантского и рядового состава тоже показала себя крайне неудобной в ходе боевых столкновений, главным образом, из-за того, что стесняла движения. Были и другие недостатки, например, неудобное расположение карманов. Некоторые проблемы решались тут же, на местах. Например, цветные петлицы, погоны, значки и кокарды и офицеры, и рядовые убирали с обмундирования, как правило, сразу по прибытии в ДРА, или после первого же боевого столкновения. В целом очень быстро стало очевидно, что форма требует переделки. Вспомнили об экспериментальных образцах новой формы, которые появились еще в 1978 году. Эту форму доработали и официально внедрили в 83-84 годах. Новая форма понравилась сразу. В сравнении с формой образца 1969 года это был серьезный скачок вперед. Дизайнеры этой формы позаботились о плоских пластмассовых пуговицах, закрытых планкой, чтобы не отрывались при переползании по каменистой почве. Очень удобны были множество карманов, включая даже карманы на рукавах. На поясе был предусмотрен шнур-утяжка. Наконец, форма «афганка» имела современный дизайн, благодаря которому солдаты не выглядели пришельцами из сороковых годов. Шилась она из хлопчатобумажной ткани трех разных оттенков —зеленоватого, светло-песочного (почти желтого) и универсального хаки. Был разработан и зимний вариант «афганки». В комплект входили теплые куртка и штаны с ватной подстежкой. Куртка имела воротник из искусственного меха. Вещь получилась тяжелая, но очень теплая. Этот покрой с небольшими изменениями был принят в нашей армии до 2010 года, когда солдат переодели в новый пиксельный камуфляж.

источник

17 марта свое 60-летие празднует советский и российский режиссер

театра и кино, Заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан. Он снял более 25 картин, самыми популярными среди которых стали «Все будет хорошо», «Перекресток», «Подари мне лунный свет», «Желтый карлик». В 1990-х гг., когда отечественное кино переживало период кризиса, Астрахан создал фильмы, ставшие настоящими символами эпохи. Первой работой, которая принесла ему зрительскую любовь и награды на кинофестивалях, был фильм «Ты у меня одна».

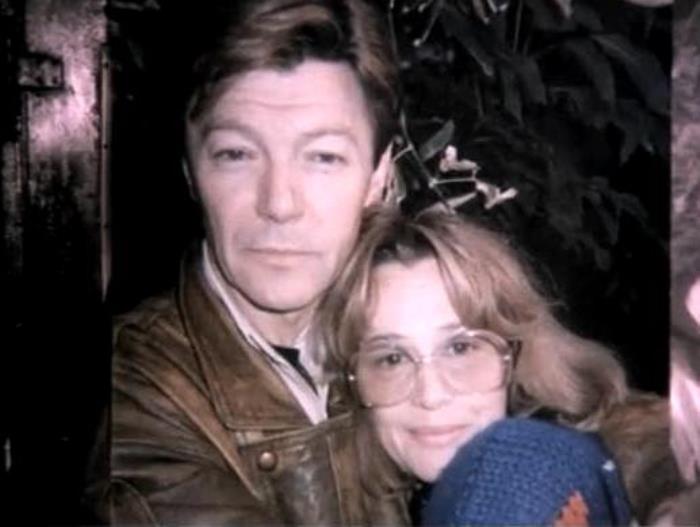

Режиссер Дмитрий Астрахан | Фото: ochevidets.ru

Александр Збруев и Марина Неелова в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

В начале 1990-х гг. эта история была всем близка и понятна: бывший боксер, чтобы как-то свести концы с концами, вынужден подрабатывать грузчиком. А когда он оказывается перед выбором: благополучная жизнь в Америке с влюбленной в него сестрой друга или неустроенный быт в однокомнатной хрущевке с женой, чувства к которой по-прежнему не угасли, герой выбирает любовь и остается в России. Несмотря на простоту и мелодраматизм сюжета, фильм получился глубоким и проникновенным. Его секрет режиссер видит в следующем: «Думаю, что хорошее кино – это всегда именно об этих неустаревающих ценностях: любви и предательстве, подлости и подвиге».

Александр Збруев в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Александр Збруев и Марина Неелова в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Самые большие ставки режиссер делал на актеров, которые должны были сыграть главных героев в 40-летнем возрасте: «Требовалась такая пара, чтобы зрители безоговорочно поверили в любовь, которую герои не растратили за 20 лет совместной жизни». Александра Збруева на роль Тимошина утвердили сразу, и Астрахан решил, что наиболее гармонично с ним в кадре будет смотреться Марина Неелова. Но она долгое время не отвечала на телефонные звонки. Поэтому на роль жены Тимошина пробовались другие актрисы – Ольга Остроумова и Людмила Гурченко. Но когда на съемочной площадке появилась Неелова, все сомнения исчезли. «Мне сразу стало ясно, что должна играть Марина Неелова, что они будут сочетаться абсолютно. Хотя, как ни странно, до этого они ни разу вместе не снимались. И вообще не были знакомы», – рассказал позже Астрахан.

Марина Неелова в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Светлана Рябова в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Соперницу героини Нееловой сыграла Светлана Рябова. В создании образа миллионерши, приехавшей из Америки, сложнее всего было подобрать гардероб. Модную одежду и драгоценности пришлось искать по всей Москве – в начале 1990-х в магазинах такую роскошь не продавали. Дорогую шубу удалось взять напрокат, и на съемках главной героиней стала именно она, а не актриса: когда по сценарию она бросила шубу на ступеньки, реквизиторы бросились вслед за ней с криками: «Куда же ты ее кидаешь?! Ну это же надо обратно сдавать! Ну ты что, обалдела что ли?!».

Марк Горонок и Мария Лобачева в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Со многими актерами Астрахан работал в нескольких картинах. Мотивы своего выбора он объяснял просто: «Я приглашаю в свои фильмы только тех, кого люблю». Главного героя в молодости сыграл 20-летний Марк Горонок. Для него это была первая роль и одна из двух, запомнившихся зрителям. Спустя три года он сыграл главную роль в фильме того же режиссера «Все будет хорошо», а затем исчез с экранов. После этого он недолго работал в «Ленкоме», а затем, пережив неудачный брак и творческий кризис, сменил сферу деятельности – сейчас он занимается организацией торжеств.

Кадр из фильма *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Мария Лобачева и Марк Горонок в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Для Ксении Морозовой, которой досталась роль влюбленной в главного героя Ани в юности, эта работа стала первой и последней в кино. Не сложилась кинокарьера и у Марии Лобачевой, сыгравшей Наташу Тимошину в юности, – она выбрала театр. А Светлана Рябова сегодня – ведущая актриса Театра Сатиры.

Александр Збруев в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Режиссер Дмитрий Астрахан | Фото: subbota.com

Названием фильма стала строка из популярной песни Юрия Визбора «Ты у меня одна», которую он написал за 30 лет до съемок. Сам бард, к сожалению, не дожил до премьеры и не узнал о том, что его песня после этого обрела вторую жизнь.

Александр Збруев в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Александр Збруев и Марина Неелова в фильме *Ты у меня одна*, 1993 | Фото: mesthit.ru

Астрахан признается: «В кино я пришел на сломе эпох. Шел 1989 год. Менялась страна, менялся подход к кинематографу. Если бы я шел по советской схеме, то мог бы и не дойти. Тогда существовала система выращивания кадров: все начинали с низов, как правило, с ВГИКа, наверх удавалось прорваться единицам». К коммерческому кино тогда относились настороженно, а режиссер утверждает, что стал первым, кто привлек для производства фильма «частные деньги».

Режиссер Дмитрий Астрахан

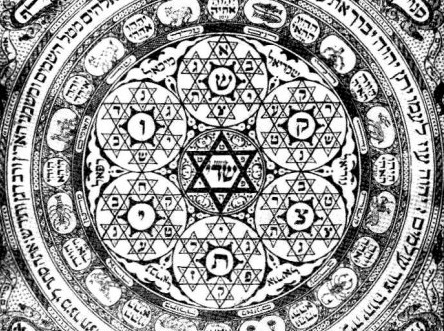

В иудаизме присутствие Бога трактуется как наличие благословенного, спасительного света или же пожирающего огня, в зависимости от разных ситуаций. Отсюда и понятие иудейского проклятия пульса де-нура, которое переводится как «удар огня». Такое проклятие понимается как нематериальное — на уровне духовной сущности — наказание грешника.

В Талмуде и каббалистической литературе наказание провинившихся ангелов изображается буквально как порка огненными розгами, что является метафорическим описанием божественной кары для понимания ее сущности простыми людьми. Именно с этим процессом и связывается пульса де-нура.

На кого может снизойти пожирающий божественный огонь

В каббалистической практике есть особый обряд, с помощью которого на голову грешника осуждающий его человек может обрушить гнев Бога. Он и будет выражаться в нестерпимом для человека, буквально пожирающем изнутри духовном огне. Наслать такое проклятие может только абсолютно безгрешный, чистосердечный и берущий на себя всю ответственность за это деяние иудей.

Гнев Бога падет на голову несправедливо обвинившего, если проклятый окажется невиновным. По этой причине у иудеев не принято «разбрасываться» проклятием пульса де-нура «направо и налево». В соответствии с базисными религиозными представлениями такое проклятие — не что иное, как апелляция к Божьему суду. Если Бог сочтет проклинаемого виновным, тот понесет наказание. В противном случае оно падет на голову клеветника.

Как именно происходит обряд проклятия пульса де-нура, является тайной, не доступной для широкой публики. Пульса де-нура может пасть только на иудея. Иноверцы — или гойи — априори не могут быть подвергнуты такому наказанию. По понятиям правоверных иудеев, иноверцы вообще не идут по пути постижения высшей божественности сущности и мудрости, поэтому горний свет для них непостижим.

В этом заключается особенность самого наказания. Иудей на пути своего духовного роста все больше приближается к Богу, постепенно поднимаясь, ступенька за ступенькой, на все большую духовную высоту. Постепенно ему открывается все больше информации о колоссальной бесконечной мудрости Бога. Если человеку откроется сразу слишком много, он этого просто не выдержит. Огонь испепелит душу и чувства.

По иудейским законам, проклятие пульса де-нура может относиться только к людям, которые духовно поднимаются, растут. Оно не имеет отрицательной природы, но представляется как «данное человеку сверх меры его понимания и возможностей». Естественно, такое превышение полномочий приводит к ужасным последствиям.

Самые известные проклятые

Есть предположения, что Лев Троцкий был проклят раввином Хафецем Хаимом. Сомнения вызывает тот факт, что сам проклявший умер раньше Троцкого, тогда как пульса де-нура должно подействовать в течение года после произнесения. Но совершенно точно от него пострадал Эяль Рагонис.

Этот 37-летний мужчина был обычным архитектором, который проектировал и контролировал строительство роскошного элитного комплекса. Рагонис разгневал иудеев за то, что возвел это мирское здание на святой земле, на месте старейшего иудейского кладбища, а это попрание законов и великий грех. Архитектор умер от сердечного приступа через 2 недели после наложения пульса де-нура.

Был проклят также археолог Эхур Нецер. В 2010-ом он нашел усыпальницу царя Ирода. Правоверные иудеи предупредили ученого, что открывать могилу нельзя, это большой грех. Естественно, любопытный археолог ослушался предупреждения, за что и заслужил пульса де-нура. Кара настигла его почти сразу же. Нецер упал с вершины горы в пропасть, поскольку вылетели крепления парапета, о который он опирался.

Пульса де-нура подверглись также премьер-министры Израиля Ариэль Шарон и Ицхак Рабин. Об этом заявляли раввин Йосеф Даян и публицист Авигдор Эскин. Рабин понес наказание спустя месяц после наложения проклятия (был застрелен иудеем-экстремистом Игалем Амиром), а Шарон — спустя полгода (впал в кому и умер).

источник

Усы в России — больше, чем усы. Русские усачи делали историю России, командовали армиями и дивизиями, внесли вклад в литературу, а также боролись с засилием бород.

Петр I

Петр I был одним из самых экцентричных русских правителей. Сам он носил усы, но после возвращения из Великого посольства, насмотревшись на гладковыбритых европейцев, решил, что все беды в России от растительности на подбородке и ввел налог на бороды.

Нужно сказать, что здесь русский царь не был оригинален. Первым такую меру использовал английский король Генрих VIII в 1535 году, примеру которого последовала его дочь Елизавета I, обложившая пошлиной любую бороду, растущую на лице более двух недель.

В 1705 году Петр издал указ об обязательном брадобритии. За право носить бороду аристократам нужно было выложить от 50 до 100 рублей.

«Бородачи» получали так называемые бородовые знаки, этакие паспорта на бороду. Нелегальное ношение волос жестоко каралось.

Царский шут Яков Тургенев по приказу Петра брил провинившихся даже во время балов, снимая острым лезвием с щек вместе с волосами кожу и мясо. Налог на бороду был отменен только императором Екатериной II. За 70 лет ношение бород уже вышло из моды, а усы напротив — стали частью имиджа военных, однако до 1832 года их могли носить только гусары и уланы.

Александр II

Усы и борода с петровских времен были частью политического процесса. В 1860 годах Александр II ввел новую моду — ношение усов с подусником и роскошных бакенбард.

Бороды Александр II никогда не носил и бородочей не любил. В его окружении их и не было, но многие, следуя за имиджем монарха, носили усы с такими разросшимися бакенбардами, что они закрывали бритые подбородки и были похожи на бороды.

Даже молодой наследник, Александр Александрович, во второй половине 1870-х годов на некоторое время отпустил длинные бакенбарды.

Александр II принимал и «бородовые законы». В 1874 году он разрешил ношение бороды во всех войсках и на флоте, кроме гвардии, гренадер и императорской свиты, а в 1874 году военным было запрещено фабрить усы и бороды.

Григорий Котовский

Григорий Котовский остался в фольклоре благодаря своей прическе, точнее её отсутствию — стрижка наголо в советское время называлась «под Котовского». Один из самых ярких авантюристов русской истории, уголовник и друг первых воров законников, красный командир «Гришка-кот» в разные периоды своей бурной жизни носил усы разного фасона.

В годы своей службы в Красной армии Котовский носил усы-щеточкой, позже оставшиеся в истории как «усы Гитлера и Чаплина».

Этот вид усов был в те годы распространен, такие же носил Генрих Ягода. Мода на них пришла в Россию в конце XIX века из США, где они назывались Toothpick Moustache.

В воюющей стране они прижились ещё и потому, что были практичны: из-за бороды и густых усов в Первую мировую войну во время химических атак погибло много людей — противогазы не могли плотно прилегать к лицам.

Именно в целях безопасности подверг грумингу свои кайзеровские усы во время Первой мировой и Адольф Гитлер.

В заметках писателя Александра Фрайя, служившего вместе с будущим фюрером, есть описание того, как Гитлер приобрел свои характерные «усики».

«Пышные усы, которые пришлось подрезать, скрывали уродливый разрез его рта», — написал позднее Александр Фрай.

Чапаев

Легендарный красный комдив, ставший персонажем фольклора, литературы и кинематографа, Василий Иванович Чапаев был на самом деле не Чапаевым, а Гавриловым. «Чапаев» или «Чепай» было прозвищем, которое получил дед комдива Степан Гаврилович.

Чапаев — человек-миф. Так, несмотря на образ идейного кавалериста, в жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили. Еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой.

Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину. Железных коней он выбирал очень придирчиво.

Первый – американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться – он не подходил для военных действий в степи. А вот Форд, который выжимал тогда 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе.

Василий Иванович Чапаев носил пышные фельдфебельские усы. Они стали неотъемлеомой частью его образа, одной из немногих черт, которая совпадала у Чапаева исторического и Чапаева-персонажа фольклора.

Буденный

Семен Буденный спорил с самим Сталиным, а свою репутацию готов был отстаивать с шашкой наголо. Человек-харизма, военачальник, командарм Первой конной — маршал Буденный был и остается одной из самых ярких фигур XX века.

Усы Буденного заслуживают отдельного разговора. Они сами по себе стали частью народной мифологии. Так, есть предание, что во время боев за Крым, когда Будённый проверял трофейные патроны, то поднёс к ним папиросу. Порох вспыхнул и опалил один ус, который стал седым. С тех пор Семён Михайлович его подкрашивал.

Будённый хотел совсем сбрить усы, но Сталин не дал: «Это, Семён, не твои усы, а народные…».

К своим усам Буденный относился очень ревностно. Во время Гражданской войны в Первой Конной армии служил брат Семена, отрастивший себе такие же усы. Буденному это не нравилось. По легенде, однажды, пригласив брата в гости, Семен обрезал спящему брату концы усов, приговаривая: «Буденный должен быть один».

За свои усы он горячо спорил с художником Николаем Мешковым, писавшим портрет маршала. В итоге Мешков изобразил усы такими, как хотел Буденный.

В музее Первой конной армии и сейчас хранится наусник Семена Будённого, подаренный музею в 1979 году.

Горький

Главный пролетарский писатель Максим Горький прославился в том числе и своими знаменитыми усами. Разгадка их происхождения проста: молодой Горький очень любил Ницше, который сильно повлиял на ранннее творчество «буревестника революции». Максим Горький натурально бредил Ницше. Об этом свидетельствуют дневниковые записи и воспоминания современников.

Романтический герой горьковских рассказов (он же ницшеанский Übermensch) оказывается включенным в среднеразвитых, злых, жестоких людей, в мир тусклых красок, и так же, как ницшеанский герой, он призван разрушить сонное прозябание мира.

Во всех ранних горьковских рассказах противопоставлен сверхчеловек и обыватель. Отсюда и «выросли» знаменитые усы Горького.

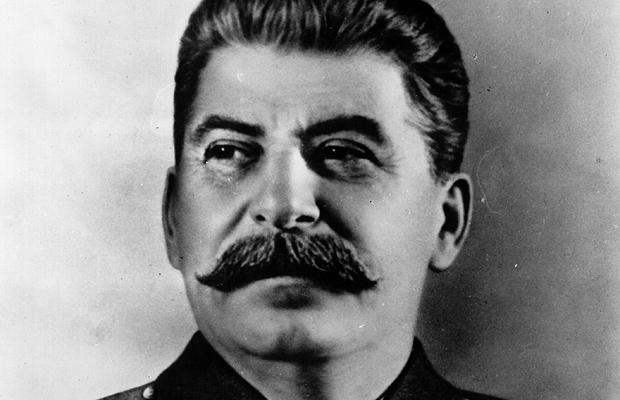

Сталин

Как и Петр I, Иосиф Сталин отличался паталогической «бородофобией». Вероятно, это было связано с тем, что главный враг Сталина – Лев Троцкий – носил бородку. К концу правления Иосифа Виссарионовича бородатых почти не осталось ни в армии, ни в правительстве.

Исключением был, пожалуй, только «народный староста» Михаил Калинин.

В советских отделах кадров было негласное распоряжение – не брать на работу людей с бородой. Не касалось это только презираемой пролетариями интеллигенции, населявшей НИИ и кафедры университетов. Усы при Сталине таке разрешалось носить не всем, но в ближайшем окружении «вождя народов» было немало усатых. Достаточно вспомнить Вячеслава Молотова и Андрея Жданова.

источник

22 июня 1941 года, вместе с Германией, фашистская Румыния напала на СССР. Основной целью внешней политики Румынии являлось возвращение территорий, переданных в 1940 г. Советскому Союзу, Венгрии и Болгарии. Несмотря на напряженность отношений с двумя последними государствами, реально Румыния под покровительством Германии могла претендовать только на возвращение земель, занятых СССР (Северная Буковина и Бессарабия).

Подготовка к нападению

Для военных действий против СССР предназначались румынские 3-я армия (горный и кавалерийский корпуса) и 4-я армия (3 пехотных корпуса), общей численностью около 220 тысяч. По статистике румынская армия была самой многочисленной среди союзных Германии войск.

Однако 75% румынских солдат были из числа обездоленных крестьян. Они отличались неприхотливостью, терпеливостью, но были малограмотными и поэтому не могли разобраться в сложной армейской технике: танки, автомашины, скорострельные немецкие пушки, автоматы приводили их в замешательство. Пестрым был и национальный состав румынской армии: молдаване, цыгане, венгры, турки, закарпатские украинцы. Румынские офицеры имели крайне слабую подготовку. Не было и боевых традиций в румынской армии, на которых можно было бы воспитать военнослужащих. Как воспоминает немецкий ефрейтор: «Румынская армия была самая деморализованная. Солдаты ненавидели своих офицеров. А офицеры презирали своих солдат».

Наряду с пехотой Румыния выделила самый крупный контингент кавалерии. Шесть кавалерийских бригад довоенного периода в марте 1942 г. были развернуты в дивизии, а в 1944 г. количество полков в каждой дивизии было увеличено с трех до четырех. Полки по традиции делились на два типа – рошиоры (Rosiori) и калараши (Calarasi). Рошиорами в XIX – начале ХХ в. называли румынскую регулярную легкую кавалерию, напоминающую гусар. Калараши являлись территориальными кавалерийскими формированиями, набиравшимися среди крупных и средних землевладельцев, которые сами себя обеспечивали лошадьми и частью снаряжения. Однако уже в 1941 г. вся разница сводилась только к наименованиям. Иностранные наблюдатели неоднократно отмечали, что по сравнению с обычными пехотными дивизиями в румынской кавалерии царили высокая дисциплина и дух воинского братства.

Материально-техническое обеспечение армии было плохим. Все это было известно Гитлеру, поэтому он не рассчитывал на румынскую армию как на силу, способную решать стратегические задачи. Немецкий Генштаб планировал ее использовать в основном для несения вспомогательной службы в тыловых районах.

Вторжение в СССР

Первые германские войска численностью 500 000 человек прибыли в Румынию ещё в январе 1941 года под предлогом защиты режима Антонеску от «Железной Гвардии». Также в Румынию был переведён штаб 11-й немецкой армии. Однако немцы расположились возле нефтяных месторождений, так как боялись потерять доступ к румынской нефти в случае бо́льших бунтов легионеров. К тому моменту Антонеску успел заручиться поддержкой Третьего рейха в борьбе против легионеров. В свою очередь, Гитлер потребовал, чтоб Антонеску содействовал Германии в войне против СССР. Несмотря на это, никаких совместных договоров не было заключено.

К началу Великой Отечественной войны к румынско-советской границе были стянуты 11-я немецкая армия и части 17-й немецкой армии и 3-я и 4-я румынские армии общей численностью более 600 000 человек. Румынское командование планировало захватить небольшие плацдармы на левом берегу Прута (реки, по которой проходит восточная румынская граница) и с них развернуть наступление. Плацдармы располагались на расстоянии 50—60 км друг от друга.

В 3:15 утра 22 июня Румыния атаковала СССР. Румынская авиация в первые часы боёв нанесла воздушные удары по территории СССР — Молдавской ССР, Черновицкой и Аккерманской областям Украинской ССР, Крымской АССР Российской СФСР. Одновременно с южного берега Дуная и правого берега Прута начался артиллерийский обстрел приграничных населённых пунктов. В тот же день после артподготовки румынские и германские войска форсировали Прут близ Куконешти-Веки, Скулен, Леушен, Чоры и в направлении Кагула, Днестр у Картал, а также попытались форсировать Дунай. План с плацдармами был реализован частично: уже 24 июня советские пограничники уничтожили все румынские войска на территории СССР, за исключением Скулен. Там румынская армия заняла оборону. Румынским войскам противостояли 9-я, 12-я и 18-я советские армии, а также Черноморский флот.

Оккупация Буковины, Бессарабии и междуречья Днестра и Буга

Гитлер дал согласие на присоединение Бессарабии, Буковины и междуречья Днестра и Южного Буга к Румынии. Эти территории попали под контроль румынских властей, на них были учреждены Буковинское губернаторство (под управлением Риошяну), Бессарабское губернаторство (губернатор — К. Войкулеску) и Транснистрия (губернатором стал Г. Алексяну). Столицей Буковинского губернаторства стали Черновцы, Бессарабского — Кишинёв, а Транснистрии — сначала Тирасполь, а потом Одесса.

Эти территории (в первую очередь Транснистрия) были необходимы Антонеску для экономической эксплуатации. На них проводилась активная румынизация местного населения. Антонеску требовал от местных властей вести себя так, как будто «власть Румынии установилась на этой территории на два миллиона лет», и заявлял, что пора переходить к экспансионистской политике, которая включала в себя эксплуатацию всех видов ресурсов на захваченных территориях.

Румынская администрация все местные ресурсы, ранее являвшиеся государственной собственностью СССР, раздавала румынским кооперативам и предпринимателям для эксплуатации. Проводилась мобилизация местного населения для обслуживания нужд румынской армии, что вело к ущербу для местного хозяйства из-за оттока рабочей силы. На занятых территориях активно использовался бесплатный труд местного населения. Жителей Бессарабии и Буковины использовали для ремонта и строительства дорог и технических сооружений. Декретом-законом № 521 от 17 августа 1943 года румынской администрацией были введены телесные наказания рабочих. Также местные жители регионов вывозились в Третий рейх в качестве остарбайтеров. С подконтрольных Румынии территорий в Германию угнали около 47 200 человек.

В сельском хозяйстве использовался труд «трудовых общин» — бывших колхозов и совхозов. Каждая община имела в распоряжении от 200 до 400 га земли и состояла из 20—30 семей. Ими выращивались сельскохозяйственные культуры как для своих нужд, так и для нужд румынских войск и администрации. В общинах и хозяйствах не занимались скотоводством, так как весь скот был экспроприирован румынской армией. Из всего произведённого в общине за год румынские власти разрешали оставлять на пропитание только по 80 кг зерна на взрослого и 40 кг на ребёнка, остальное конфисковывалось. В городах и прочих населённых пунктах, где не занимались сельским хозяйством, была введена карточная система покупки хлеба. За день один человек получал от 150 до 200 г. хлеба. В 1942 г. Антонеску издал распоряжение, согласно которому нормы выдачи продовольствия на территории Бессарабии сокращались до минимума (по видимому, таковым служил минимум по калориям, необходимый для физического выживания), при этом урожай собирался под надзором полиции и жандармерии, а сельскохозяйственные продукты, вплоть до отходов производства, передавались в ведение местных румынских инстанций.

Румынская администрация проводила политику румынизации в занятых регионах. Был принят ряд законов, вытеснявший русский, украинский и прочие языки не только из деловой сферы, но и из повседневной жизни. Так, из библиотек в обязательном порядке изымались все книги на русском языке, в том числе написанные на дореформенном русском. Также изымались книги на других языках Европы. С конфискованной литературой поступали по разному: часть сжигали на местах, часть вывозили в Румынию.

Население оккупированных территорий было поделено на три категории — этнические румыны, национальные меньшинства и евреи, получавшие удостоверения личности разных цветов (румыны — белого, нацменьшинства — жёлтого, евреи — зеленого); всем представителям румынского государственного аппарата (включая работников в области образования и священников) предписывалось «доказывать населению, что они румыны».

В отношении мирного населения осуществлялась репрессивная политика, затрагивавшая все сферы жизни. Согласно распоряжениям румынской жандармерии подлежали конфискации не только единицы оружия, находившиеся в частном пользовании, но и все радиоприемники частных лиц. Репрессии предусматривались даже за групповое пение на улице. Следует отметить, что данные распоряжения во многом перекликаются с аналогичными немецкими, действовавшими на Украине. Как признавали сами местные румынские инстанции, в реальности, проведение Румынией оккупационных мероприятий контролировали немцы, более того — во избежание нежелания румын воевать на стороне Германии немцы разворачивали так называемые «пункты по перевоспитанию румынских дезертиров», а за наступающими румынскими частями нередко следовали заградительные отряды СС.

Проводилась постепенная румынизация учебных заведений. В первую очередь это касалось Транснистрии, где проживало больше украинцев и русских, чем молдаван. В школы региона были направлены учителя румынского языка, которые прикреплялись к каждому классу. В Кишинёве был введён строгий закон, вообще запрещавший разговаривать на русском языке. Кроме того, администрация требовала употребления румынских эквивалентов славянских имён: Дмитрий — Думитру, Михаил — Михай, Иван — Ион и т. д. Местное население не подчинялось этим законам. По словам губернатора Кишинёва, «использование русского языка вновь становится обычаем». Для сопротивления румынским законам и сохранения самобытной культуры народов Бессарабии интеллигенцией создавались подпольные кружки. Эти общества преследовались полицией, так как проводили популяризацию и пропаганду нерумынских культур Бессарабии и Буковины среди населения.

Битва за Сталинград

В сентябре 1942 года 3-я и 4-я румынские армии прибыли к Сталинграду, вместе с ними были части ВВС Румынии: 7-е звено истребителей, 5-е звено бомбардировщиков, 1-е звено бомбардировщиков, 8-е звено истребителей, 6-е звено истребителей-бомбардировщиков и 3-е звено бомбардировщиков. Эти звенья должны были обеспечивать поддержку с воздуха румынским армиям и 6-й немецкой. 3-я армия под командованием Петре Думитреску защищала немецкие позиции с Дона. К 19 ноября 1942 года эта армия насчитывала около 152 490 человек. 4-я армия под командованием Константина Константинеску заняла позиции южнее Сталинграда. В ноябре 1942 года эта армия насчитывала 75 580 человек.

Между 3-й и 4-й румынскими армиями расположилась 6-я немецкая армия под командованием Фридриха Паулюса. Также в этом регионе находились 4-я немецкая армия, 8-я итальянская армия и 2-я венгерская армия, которые вместе с румынскими войсками входили в группу армий «B». Им противостояли 51-я и 57-я советские армии.

19 ноября под Сталинградом состоялось первое крупное сражение при участии румынских войск. Оно началось с советской артиллерийской подготовки, вслед за которой Красная армия перешла в наступление. Румынские части оказались в затруднительном положении, поскольку в наступлении принимали участие тяжёлые советские танки. В связи с этим им пришлось отступить в Распопинское. В этом селе произошёл ещё один крупный бой, когда советские танковые части попытались освободить село. Румынским войскам удалось отразить атаку, однако Красная армия в двух местах прорвала сталинградский фронт возле 3-й румынской армии.

К концу 20 ноября фронт возле 3-й армии был прорван на 70 километров. В связи с этим штаб армии был переведён в поселение Морозовская, а 15-тысячная группа генерала Михая Ласкара попала в окружение. В тот же день 51-я и 57-я советские армии начали наступление на 4-ю румынскую, а вечером 1-я и 2-я румынские дивизии были разбиты. 21 ноября 22-я дивизия попыталась ослабить натиск на группу Михая Ласкара, однако по пути сама была втянута в бой. 1-я румынская дивизия попыталась помочь 22-й дивизии, однако во время контрнаступления по ошибке прибыла к советским позициям. Только 25 ноября остаткам 1-й дивизии удалось покинуть опасный район.

Вечером 22 ноября группа Ласкара попыталась выйти из окружения, однако по пути к немецким позициям Михай Ласкар попал в плен, а большинство солдат были убиты. 23 ноября эта группа была уничтожена. Также были окружены многие румынские части. 24 ноября Красная армия продолжила наступление, в результате которого румынские части понесли крупные потери. Из окружения удалось вырваться лишь 83 000 румынским солдатам. Сталинградский фронт теперь проходил по реке Чир.

В последующие дни ситуация на фронте только ухудшалась. 25 ноября 4-я румынская дивизия под натиском советских войск вынуждена была отступить. Однако 26 ноября румынско-германские войска взяли инициативу в свои руки, остановив советское наступление. 27 ноября, в ходе операции немецких войск «Винтергевиттер», наступавшие советские части были остановлены у Котельниково. Хотя наступление Красной армии было приостановлено, но в ходе операции 4-я румынская армия понесла потери более 80 % личного состава. 16 декабря советские войска начали операцию «Малый Сатурн», в результате которой румынские армии снова понесли тяжёлые потери. В ночь с 18 на 19 декабря 1-й корпус при попытке отступить был задержан 6-й советской армией и разбит. К югу от разбитой 3-й армии по-прежнему находились 4-я румынская армия и 8-я итальянская армия, которые совместно оборонялись и пытались установить связь с германскими войсками в Сталинграде. Итальянская армия потерпела поражение 18 декабря, а 26 декабря 4-я армия отступила, понеся серьёзные потери. 2 января последние румынские войска покинули реку Чир.

В ходе Сталинградской битвы румынские войска понесли общие потери численностью 158 850 человек, ВВС Румынии во время боёв потеряли 73 самолёта. Из 18 румынских дивизий, дислоцировавшихся под Сталинградом, 16 понесли тяжёлые потери. Ещё 3000 румынских солдат попали в плен. 2 февраля 1943 года сражение под Сталинградом завершилось победой Красной армии.

Краснодарская операция

В декабре румынские войска были разбиты под Сталинградом, а на Кавказе для 2-й горной дивизии сложилась тяжёлая ситуация. 2-я дивизия 4 декабря 1942 года получила приказ покинуть Северную Осетию. Отступление проводилось в сложных условиях, при низкой температуре и постоянных атаках советских войск. На Кубани уже находилась 17-я германская армия, в которой насчитывалось 64 000 румынских солдат.

11 января 1943 года 6-я и 9-я кавалерийские дивизии вместе с немецким 44-м корпусом преградили путь Красной армии к Краснодару. 16 января 9-я дивизия вступила в бой с тремя советскими дивизиями, в ходе которого смогла отразить атаку. 12 февраля войска Красной армии вошли в Краснодар, а затем предприняли попытку выбить германские армии с Кубани. 2-я румынская горная дивизия оказалась в тяжёлом положении, в связи с чем 20 февраля германская 9-я пехотная дивизия и 3-я румынская горная дивизия на время приостановили советское наступление и прорвались ко 2-й дивизии.

Одновременно происходила реорганизация кубанского фронта. Две румынские кавалерийские дивизии были направлены к Анапе и на черноморское побережье. Остальные румынские дивизии были прикреплены к германским войскам или разделены на несколько частей. 2-я горная дивизия осталась на прежних позициях. Эта реорганизация предшествовала советскому наступлению в направлении Таманского полуострова. Наступление началось 25 февраля 1943 года. 17-й немецкой армии удалось удержать позиции и отразить атаку, также на своих позициях оставались все румынские части. Несмотря на успешные действия румынско-германских войск, они понесли большие потери. Из-за этого 17-я армия сократила линию фронта, а 2-я горная дивизия покинула Кубань и отошла в Крым. 25 марта советские войска вновь попытались прорвать германскую оборону, но наступление снова завершилось неудачей. Во время боя отличился 1-й румынский батальон, который не позволил Красной армии окружить 17-ю армию. Во время третьего советского наступления в апреле 19-я дивизия была вынуждена отойти в тыл в связи с большими потерями. 26 мая началось четвёртое наступление, на этот раз главным направлением стало Анапское. В ходе боёв Красной армии к 4 июня удалось взять только высоту 121. К тому моменту 19-я дивизия вернулась на фронт.

В начале июня 1943 года интенсивность боёв в Кубани снизилась, во время перерыва 3-я горная дивизия была отправлена в Крым. 16 июля советские войска начали ещё одно наступление, однако были отброшены на исходные позиции. 22 июля два советских батальона прорвались к Новороссийску, все попытки отразить наступление были безуспешными. Во время боя за город румынско-германские войска понесли большие потери, отдельные части потеряли более 50 % личного состава. Тем временем эвакуация румынских войск в Крым продолжалась, румынские военно-воздушные части были отправлены в Керчь, 6-я кавалерийская дивизия тоже была отправлена в Крым. Ей на замену прибыла 4-я горная дивизия.

9 сентября началась Новороссийско-Таманская наступательная операция Красной армии. Для того чтобы не потерять контроль над Новороссийском румынско-германские войска бросили в бой все силы. Однако Красная армия провела 10 сентября десантную операцию, высадив в новороссийском порту 5000 человек. 15 сентября сражение за Новороссийск окончилось — немецко-румынские войска были выбиты из него. На севере Кубани также складывалась тяжёлая ситуация, в связи с чем румынские войска начали отступление.

С 4 сентября начали разрабатываться планы эвакуации румынско-немецких войск с Таманского полуострова, а в середине сентября после разгрома немецких войск в Новороссийске началась эвакуация. 1-я и 4-я дивизии покинули регион на самолётах 20 сентября. 24 и 25 сентября из Кубани в Крым отступили остальные румынские части, но 10-я пехотная дивизия попала в Крым только 1 октября. Отступление сопровождалось постоянными боями с советскими войсками. В итоге с февраля по октябрь румынские войска потеряли 9668 человек (из них 1598 убиты, 7264 ранены и 806 пропали без вести.

Государственный переворот и переориентация внешней политики

23 августа 1944 года Ион Антонеску со своими советниками по совету верного Михаю I Константина Сэнэтеску отправился во дворец Михая I для того, чтобы доложить о ситуации на фронте и обсудить дальнейшие военные действия. К тому моменту в ходе Ясско-Кишинёвской операции на фронте был прорыв в 100 км, и Антонеску срочно прибыл к королю. Он не знал, что Михай I и Коммунистическая партия договорились о государственном перевороте, а коммунисты даже подготавливали вооружённое восстание. Ион Антонеску, прибыв во дворец, был арестован и отстранён от власти. Одновременно в Бухаресте военные части, возглавляемые коммунистами, и добровольческие отряды взяли под свой контроль все государственные учреждения, телефонную и телеграфную станции, лишив лидеров страны и германских командиров связи с Германией. Ночью Михай I выступил в радиоэфире. Во время своей речи он объявил о смене власти в Румынии, прекращении военных действий против СССР и перемирии с Великобританией и США, а также о формировании нового правительства во главе с Константином Сэнэтеску. Несмотря на это, война продолжалась. Не все румынские офицеры знали о перемирии или поддерживали новую власть. Так, военные действия на юге Молдавии продолжались до 29 августа, но уже 31 августа советские войска заняли Бухарест.

Переворот не был выгоден Германии и германским войскам, находившимся на территории Румынии. Это была группа армий «Южная Украина», в которую входили 6-я немецкая армия, 8-я немецкая армия, 17-й армейский немецкий корпус и 2-я венгерская армия. Для того, чтобы подавить восстание в Бухаресте, туда были направлены германские части, которых остановили верные королю румынские войска. Немецкая авиация предприняла несколько бомбардировок Бухареста, румынские истребители вступали с ними в ожесточенные бои. Немецкие войска, которые находились на фронте у Прута, тоже немедленно направились в столицу Румынии, однако их окружила Красная армия. Одновременно румынскими войсками были атакованы немецкие военные части, расквартированные в Плоешти для охраны нефтяных месторождений. Эти части попытались отступить из Плоешти в Венгрию, но понесли большие потери и не смогли продвигаться дальше. В итоге в румынский плен попало более 50 000 германских солдат. Советское командование направило на помощь румынским войскам и восставшим 50 дивизий.

В румынской историографии принято считать, что румынский народ самостоятельно сверг Иона Антонеску и разбил германские армии, находившиеся в Румынии, а помощь СССР и прочие внешнеполитические факторы сыграли не самую значительную роль в государственном перевороте.

Ион Антонеску был выдан Советскому Союзу, поддерживавшая его служба сигуранца была распущена. Однако позже бывшего кондукэтора СССР вернул назад в Румынию, где тот по приговору трибунала был расстрелян вместе с некоторыми своими приближёнными.

источник