Архив за месяц: Ноябрь 2016

Вопрос о наличии разума и его определении, далеко не так надуман, как нам иногда кажется. Например, дельфинов считают разумными, но можно ли считать разумными в человеческом понимании муравьев, или даже наших кошек и собак? Они руководствуются разумом или инстинктом? И какая разница между инстинктом и разумом даже в применении к человеку? Ведь, как ни парадоксально, вопрос разума — это вопрос отношения и взгляда того, кто пытается определить эту разумность. Об этом и многом другом расскажет член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, научный журналист Александр Сергеев. Ролик подготовлен студией Sci-One TV.

Волосы и ногти после смерти не продолжают расти, хотя кинематографисты и сделали все возможное, чтобы мы представляли мертвецов с длинными ногтями и волосами.

Рост и ногтей и волос происходит в процессе образования новых клеток. Ногти растут со средней скоростью 0,1 мм в сутки, для их роста нужна глюкоза. Когда человек умирает, прекращается и поступление глюкозы в клетки, соответственно останавливается и рост ногтей.

Для роста волос также нужна глюкоза. Для её образования, в свою очередь, нужен кислород. Со смертью деление клеток останавливается, поскольку сердце перестает перекачивать насыщенную кислородом кровь. Соответственно, прекращается и рост волос.

Откуда же возникло это заблуждение? Дело в том, что после смерти кожа усыхает и утягивается, теряет влагу. Из-за этого кажется, что ногти и волосы становятся длиннее.

источник

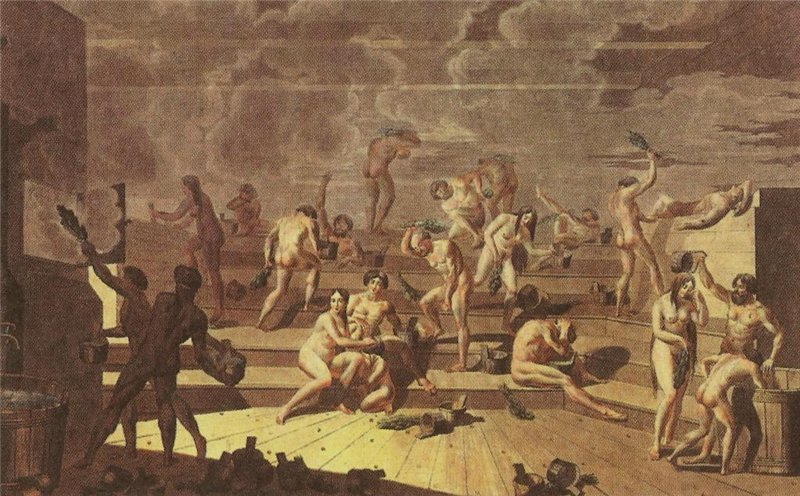

Существует большое количество свидетельств иностранных путешественников о том, что в Московской Руси были общие бани, где мужчины и женщины парились вместе. Но так ли это?

Это утверждение не совсем верно. Например, в банях, которые были у крестьян в деревнях, могли посещать и мужчины и женщины, но только родственники. Попасть туда с незнакомыми людьми было нельзя, так как бани в основном строились для себя, были в каждом дворе, поэтому и мыться в них могли целой семьей. Совсем по – другому обстояла ситуация в городах, где мылись все вместе, что особенно странным явлением было для иностранцев, которые посещали Россию. Закон о том, чтобы строить отдельно женские и отдельно мужские бани выдала Екатерина II

В деревнях бани топились в основном по субботам, а также большим праздникам. Первыми шли мыться мужчины и дети, а затем женщины. Мыться на полный желудок считалось недопустимым, так как это могло привести к появлению лишнего веса. Глава семьи подготавливал березовый веник (замачивал в горячей воде), прыскал водой на камни, крутил им над горячими камнями, пока веник не начинал истончать аромат и пар. Когда листья становились мягкими, и не липли к телу, начинали париться и мыться.

В деревнях баня могла топиться «по-черному» и «по-белому». Когда при растапливании дым выходил наружу через трубу, значит баня топилась по-белому, если же дым шел в парную, ее проветривали, стены окатывали холодной водой, после чего парились по-черному.

Одним из оригинальнейших способов помыться, был вариант – в печи. Мылись таким образом — после приготовления пищи в печь стелили солому, для того чтобы человек не испачкался, а на стены прыскался квас или вода.

Что касается городов, то там строили общественные бани, первые из которых возводили по приказу царя Алексея Михайловича. Бани представляли собой одноэтажные постройки возле реки, которые состояли из таких помещений: мыльня, раздевальные, парные. Было принято в таких банях париться вместе (мужчины, женщины и дети).

Этот факт очень удивлял иностранцев, которые даже приезжали, чтобы увидеть такое зрелище. По словам путешественников: «там ходят женщины разного возраста, не стыдясь, да еще и шутят над своей нескромностью». Удивительным для зарубежных гостей было и то, как распаренные женщины и мужчины выбегали, в чем мать родила на улицу, и окунались в ледяную воду реки. Просуществовали такие бани примерно одно столетие: так уже в 1743 году мужчинам и женщинам стало запрещено париться вместе. Но существовал этот запрет только на бумаге, а окончательный раздел бань случился тогда, когда стали возводить парные с разными отделениями для женщин и мужчин.

источник

Раки-богомолы могут расколоть одним ударом раковину улитки, их удар по жертве столь же быстр и мощен, как выстрел пулей калибра .22. Эти существа могут прятаться в песке, поджидая, пока рядом не проплывет рыба. Как только несчастное создание подойдет поближе, рак прыгает на нее, пронзает своими ножками, которые больше похоже на зазубренные лезвия, и утаскивает жертву в песок.

Но помимо прекрасных охотничьих навыков рак-богомол еще обладает уникальным зрением. В его глазах содержится 6 псевдозрачков и 12 цветовых рецепторов. Просто сравните это с нашими скромными показателями: 2 зрачка и всего три цветовых рецептора. Таким образом, наше зрение биполярно, а его — гексаполярно. Но вдобавок рак-богомол еще видит поляризацию света. Совершенно невидимая для человеческого глаза, она тем не менее видна многим подводным животным.

Но раки-богомолы отличились и здесь. Они могут видеть особый вид поляризации, под названием циркулярная поляризация. С помощью специальных пластин на ножках они отражают свет так, что его волна изменяется, закручиваясь. Ученые выяснили, что некоторые виды раков-богомолов используют ее для общения друг с другом, например, привлекают самок или сразу дают знак другим, что территория занята, тем самым избегая драк за нее.

Их глаза настолько уникальны, что только благодаря этому у них есть целый секретный язык, который ученые сейчас пытаются использовать для распознавания рака.

источник

Руководствуясь духом соперничества, человек иногда создает колоссальные объекты. Но практическая их польза (помимо, конечно, получения заслуженного места в Книге рекордов Гиннесса) порой весьма сомнительна, а срок жизни не достигает и нескольких лет.

10. Первое колесо обозрения

После всемирной выставки в Париже 1889 года американские чиновники не могли «ударить в грязь лицом». К предстоящей Всемирной Колумбовской выставке в Чикаго нужно было придумать достойный ответ Эйфелевой башне. Предпочтение было отдано амбициозному проекту первого в мире колеса обозрения, разработанного инженером Джорджем Феррисом-мл. Диаметр колеса составил 75 метров, а в движение конструкцию приводили две паровые машины мощностью по 1000 л.с. каждая. К колесу были прикреплены 36 кабинок размером с автобус, в каждой из которых могли разместиться 60 зрителей. Полный оборот колесо совершало за 20 минут. Главная ось колеса весом в 70 тонн стала на тот момент самой большой кованой железной деталью в истории. Но «феррисово колесо» не смогло повторить успех Эйфелевой башни, ставшей символом Франции. Оставшись заурядным ярмарочным аттракционом, оно было демонтировано в 1904 году.

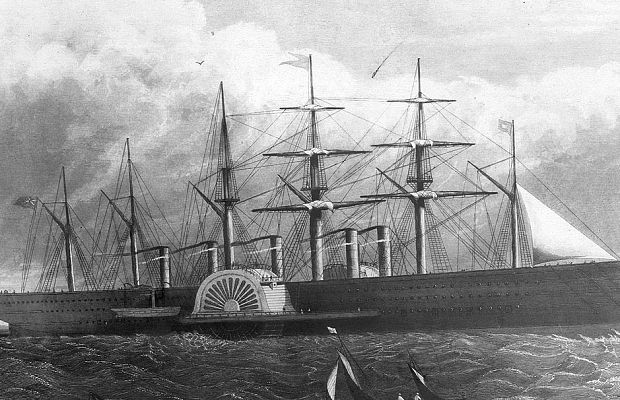

9. Great Eastern, самый большой корабль 19-го века

Спроектированный Изамбардом Брюнелем, пароход «Грейт Истерн» ознаменовал начало эпохи железного судостроения. Он был задуман как самый большой корабль в мире, способный обогнуть планету без пополнения запасов угля.

Пароход оказался настоящим гигантом: длина 210,4 м, ширина 34,8 м, высота борта 17,7 м, максимальная грузоподъемность — 6 тысяч тонн, максимальная численность пассажиров — 4000 плюс 550 человек экипажа.

Но спуск «Грейт Истерн» на воду (1858 год) растянулся на три месяца и обанкротил своего прежнего владельца — компанию «Истерн Стим Навигейшн Компани». В руках новых владельцев корабль эксплуатировался на трансатлантической линии. Но, так и не снискав коммерческого успеха (загруженность корабля не превышала 20%), был продан с аукциона в 1864 году и переоборудован в кабелеукладчик. На закате своего существования некогда величественное водное судно успело послужить площадкой для цирка в Ливерпуле и угольным хранилищем, после чего в 1888 году было продано на лом и в 1890 окончательно разобрано.

8. «Царь-танк», игрушка для императора

Проект по созданию «Царь-танка» появился в 1914 году. Русский инженер Николай Лебеденко предложил Николаю II модель транспортного средства, оснащенного огромными 9-метровыми колесами, способного преодолевать любые ухабы и канавы, а также фактически зачищать пространство от деревьев, попросту их перемалывая. Императору так понравилась идея «Царь-танка», что после непродолжительной демонстрации проекту была дана путевка в жизнь.

На первых же испытания в 1915 году «Царь-танк» обнажил все свои несовершенства. Задний каток из-за небольших размеров и неверного перераспределения массы конструкции вяз в мягком грунте. Ситуацию не спасла даже силовая установка суммарной мощностью 480 л.с. Кроме того, машина была уязвима для артиллерийского обстрела. После отрицательного заключения высокой комиссии, танк остался ржаветь на месте испытаний до 1923 года, после чего был разобран.

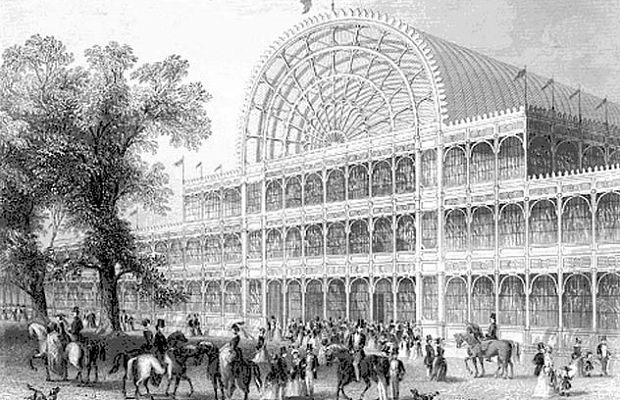

7. Хрустальный дворец

Возведенный в лондонском Гайд-парке Хрустальный дворец стал визитной карточкой Всемирной выставки 1851 года. Под руководством архитектора Джозефа Пакстона выставочный зал, состоящий из стеклянных панелей и стального каркаса, был построен меньше чем за год. Общая площадь здания составила 90000 кв.м и могла вместить в себя до 14000 посетителей..

После окончания выставки в 1851 году, дворец могла постичь печальная судьба — разборка и распродажа с молотка. Но предприимчивый архитектор при поддержке общественности, которая была впечатлена красотой здания, предложил оставить дворец, перепрофилировав его в зимний сад. Позже Пакстон выкупил свое детище и перевез его в предместье Сидней-Хилл, где был организован тематический парк. 30 ноября 1936 года проект был полностью уничтожен пожаром.

6. Big Muskie, самый большой в мире шагающий экскаватор

Угольно-добывающая промышленность всегда нуждалась в гигантских машинах. Одним из ярких представителей этого класса стал самый большой в мире шагающий экскаватор Big Muskie. Этот «мастодонт» высотой с 22-этажный дом весил 13 тысяч тонн, потребляемая им мощность была сопоставима с потребностями небольшого жилого района.

Из-за упавшего спроса на бурый уголь, а также высокой стоимости обслуживания, «Биг Маски» был отправлен на заслуженную пенсию в 1999 году после 22-летней эксплуатации.

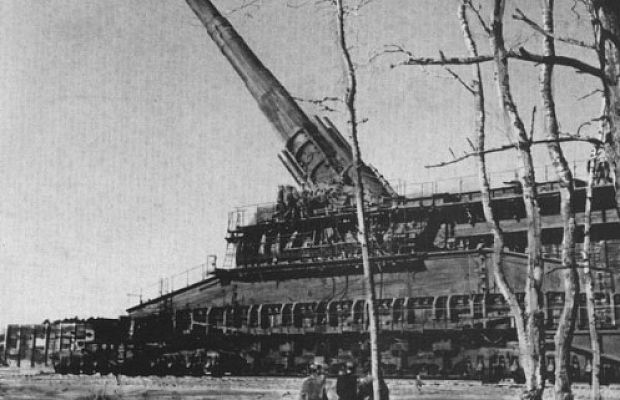

5. «Толстый Густав» или «Царь-пушка» для Гитлера

По заказу Адольфа Гитлера в 1936 году компания «Крупп» начала разработку сверхмощного крупнокалиберного орудия, предназначавшегося для разрушения французской линии Мажино. В техническом задании фигурировали следующие требования: максимальная дальнобойность 35—45 км, снаряд должен был быть в состоянии пробить броню толщиной до 1 метра и бетон до 7 метров.

В 1941 году на свет появилось 800-миллиметровое орудие «Толстый Густав», названное так в честь директора фирмы «Крупп» Густава Круппа. Но линию Мажино немцы захватили еще в 1940 году, поэтому «Толстый Густав» остался не у дел. Он применялся и в других военных операциях, но число выстрелов не превысило 150 за весь период войны. Одной из причин невостребованности стала громоздкость орудия (масса — 1344 тонны!). В конце войны немецкие отступающие войска взорвали огромную пушку, чтобы не позволить противнику захватить ее.

4. Бассейн «Москва»

Дворец Советов на месте взорванного Храма Христа Спасителя должен был стать центральной и главной московской высоткой, кульминацией высотного строительства СССР и самым высоким зданием мира (495 метров в высоту). Но начало Великой Отечественной внесло свои коррективы, строительство было приостановлено. Впоследствии (в 1958−60 годах) на этом месте был создан самый большой в мире открытый зимний плавательный бассейн «Москва». После распада СССР бассейн был закрыт, а на его месте построен новый Храм Христа Спасителя, визуально повторяющий облик предшественника.

3. Индийская таможенная линия

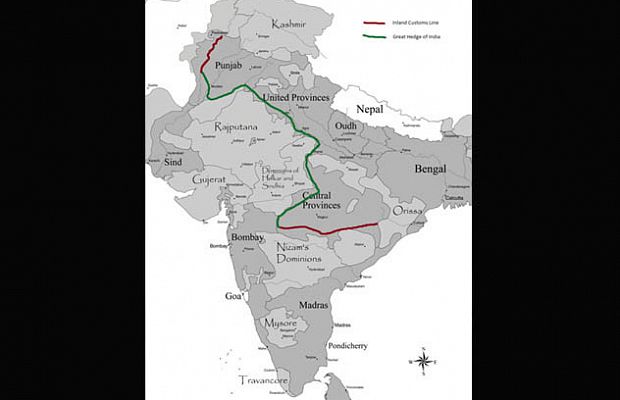

Индийская таможенная линия, построенная англичанами (Ост-Индская компания) в XIX веке, была призвана защитить соляные прииски от контрабандистов. Граница протяженностью 4000 километров простиралась через всю страну от Гималаев до Бенгальского залива и охранялась четырнадцатью тысячами солдат. А после получения Индией независимости в 1947 году об таможенной линии попросту забыли. Ее остатки были обнаружены лишь в 1990-е годы.

2. Авиазавод в лондонской подземке

Во время немецкого блицкрига в 1940 году непрекращающиеся бомбежки парализовали военную промышленность Великобритании. Выход из ситуации, как оказалось, лежал «на поверхности», точнее, наоборот, на глубине. Военные ведомства обратили взоры на лондонскую подземку. В кратчайшие сроки было решено перенести под землю производственные линии компании Plessey, специализирующейся на авиационных компонентах. И уже к 1942 году подземное производство было развернуто в полную силу — на 30000 кв.м трудилось около 4000 сотрудниц, снабжая запчастями военную авиацию. После окончания войны подземка вернулась к своему основному назначению.

1. Seawise Giant — самое большое судно на Земле

Seawise Giant был спроектирован в конце 1974 года, когда супертанкеры из-за возросшего спроса на нефть были чрезвычайно востребованы. Первоначально морской гигант принадлежал грекам, но позже был перепродан гонконгской компании Orient Overseas Line. Ее владелец, руководствуясь целью увеличить дедвейт судна, поручил собственной верфи перестроить и без того большой корабль.

В результате перестройки длина судна составила 458,45 м, а дедвейт увеличился до рекордных 564763 т. Водоизмещение при загрузке «под завязку» составило 657018 т. Подобные характеристики дали право Seawise Giant считаться самым большим морским судном в мире. Впоследствии корабль не раз менял хозяев и название, вплоть до утилизации в январе 2010 года.

источник

Когда военная техника снимается с вооружения, она довольно часто поступает в свободную продажу — естественно, демилитаризованная, в виде гражданских автомобилей или вездеходов. Продаются они как на обычных авторынках или автосайтах, так и на специальных ресурсах, «заточенных» под торговлю танками и БРДМ. Мы решили посмотреть, какие конверсионные броневики можно свободно купить в наших широтах.

Основные ресурсы по продаже конверсионных машин — это сайт «Ассоциации вездеходной техники», а также компании «Гиртек» и «Перспектива». Есть ещё ряд конверсионных фирм, так что если хотите броневик — вот он, перед вами. Только стоит недёшево.

БРДМ-2 (1963−1989). Второе поколение бронированной разведывательно-дозорной машины — самая популярная конверсионная модель. В первую очередь это связано с тем, что она относительно лёгкая и компактная (длина кузова — 5750 мм), легко конвертируется в гражданскую, и выпущено их было довольно много — более 9400 штук. Плюс БРДМ-2 — это амфибия, то есть машина универсальная. Конверсий множество, в том числе выполненные по классу люкс. На снимке — крутейшая конверсия от «Перспективы», БРДМ-2 «Кириши».

Стоят БРДМ-2 в среднем от 750 000 до 2 000 000 рублей, но люксовые версии в принципе не имеют верхней ценовой границы.

БРДМ-1 (1957−1966). Тоже довольно распространённая машина, но, конечно, в силу давности производства проигрывающая второму поколению. Построено БРДМ-1 было около 10 000 экземпляров, по своим внешним параметрам после конверсии и тюнинга она практически идентична БРДМ-2. Серьёзному тюнингу БРДМ-1 чаще всего не подвергается и продаётся в базовом, но обновлённом конверсионном виде. Стоимость при этом начинается с 980 000, поскольку сама по себе машина более редкая. На снимке машина с сайта «Ассоциации вездеходной техники».

БТР-80 (производится с 1984 года). Это очень серьёзная техника — знаменитый бронетранспортёр, удачная модель с «камазовским» двигателем, стоящая на вооружении 26 государств и производящаяся по сей день. БРТ-80 огромный (длина корпуса — 7650 мм), тяжёлый (13,6 тонн) и в принципе с трудом подходит для передвижения по дорогам общего пользования. Стоимость конверсионной версии тоже немалая — начинается в среднем от 2750 000 рублей, но хорошая тюнингованная версия дешевле 7 500 000 не обойдётся. Для вождения нужны права тракториста-машиниста категории АIV (А4). На снимке — версия с кунгом от «Ассоциации вездеходной техники».

БТР-152 (1947−1962). Пожалуй, самый редкий из колёсных броневиков на конверсии. Произведено их более 12 000 машин, но очень давно, и почти все ликвидированы и разрезаны на металл. Бронетранспортёр на базе ЗИС-151 имеет длину 6830 мм, весит 8,7 тонн, стоит от 1 500 000 рублей. В продаже встречается чаще всего без тюнинга. На снимке — отреставрированная (как раз без тюнинга) версия от «Гиртек».

БТР-70 (производится с 1972 года). Самый известный «афганский» бронетранспортёр. Несмотря на появление более совершенной версии БТР-80, производится и эксплуатируется до сих пор. Объёмная, тяжёлая и прожорливая машина массой 11,5 тонн, продаётся в принципе свободно, стоит примерно от 1 500 000 рублей. На снимке гражданская версия от «Ассоциации вездеходной техники».

БТР-60 (1960−1987). Классический советский бронетранспортёр, наследник БТР-152 и первый 8-колёсный. Именно эта машина задала компоновку, по которой впоследствии были сделаны БТР-70 и БТР-80. Но он был значительно легче — всего 9,9 тонны при схожей (7650 мм) длине кузова. Стоит от 1 500 000 рублей, обычно не в тюнинге, а просто в отреставрированной конверсионной версии. Снимок с сайта «Ассоциация вездеходной техники».

Т-70 (1941−1943). Если кому-то не хватает колёсной техники, то можно купить танк. Например, классический Т-70 времён II Мировой. По дорогам не поездишь, зато можно поставить во дворе дома в качестве музейного экспоната или погонять по бездорожью на даче. Надо сказать, что большая часть танков продаётся не на ходу, под «памятники», но Т-70 встречается во вполне ходовой демилитаризованной версии. Стоит от 5 000 000 рублей. На снимке — модель от компании «Перспектива».

МТ-ЛБ (производится с 1964 года). Классический многоцелевой военный тягач покупают в качестве внедорожного грузовика или трактора. В конце концов, серьёзной конверсии он не требует, поскольку в базовом варианте ничего, кроме одного 7,62-миллиметрового пулемёта, не имеет. Выпущено более 10 000 экземпляров. Как ни странно, эту машину можно купить как конверсионную «подержанную», так и совершенно новую, выпуска 2016 года, прямо с конвейера. Подержанная стоит примерно от 1 100 000 рублей, новая — от 3 000 000. На снимке версия от «Гиртек».

ПТС-2 (производится с 1974 года). Если вам нужен транспортёр с опцией амфибии, то вот вам плавающий транспортёр средний, второе поколение. Стоит подороже МТ-ЛБ, от 2 700 000, зато по проходимости не имеет никаких ограничений. Кроме асфальтированных дорог — их 24,2-тонная туша просто разрушает. Снимок с сайта «Гиртек».

БТР-Д (производится с 1974 года). Советский авиадесантный бронетранспортёр, лёгкий (8 тонн), компактный (размерами с БРДМ) и плавающий. Можно купить как подержанный, так и новый. На снимке — тюнингованная версия от компании «Перспектива».

источник

Приход Гитлера к власти, а главное, последовавший за этим почти мгновенный экономический рост Германии и наращивание страной вооружения похожи на некое чудо.

Что было до Гитлера

В 1929 году Германия (как и некоторые другие державы Европы, и США) пребывала в состоянии настоящего экономического коллапса. Это год начала Великой депрессии.

Инфляция в стране была такая, что работающим гражданам зарплату выплачивали практически ежедневно. Деньги почти ежечасно обесценивались. Сумму, отложенную на обеденный перекус, нужно было успеть потратить еще с утра, потому что после обеда на продукты ее уже не хватало. Население голодало. Страна была в катастрофическом положении.

Ни о какой армии даже речи не шло, потому что людям банально не на что было жить. Курс валют выглядел приблизительно так: 1 доллар = 3 млн дойчмарок (до войны это соотношение было таким: 1 доллар = 4 марки). В дополнение ко всему Германия согласно Версальскому договору выплачивала грабительские репарации странам-победительницам в Первой мировой.

Неожиданный экономический рост

В 1933-ем к власти приходит Гитлер с его «гениальной экономической реформой». Едва ли фюрер немецких национал-социалистов, служивший во время Первой мировой простым ефрейтором и окончивший школу с двойками-тройками, мог быть таким экономическим гением, чтобы за несколько лет поднять с колен целую страну.

В бюджете Германии, которая до его прихода к власти называлась Веймарской республикой, не было денег даже на элементарное, не то что на наращивание военной мощи. При этом Адольф Гитлер увеличил армию за несколько лет более чем в 40 раз: со ста тысяч в 1933 году – до 4,2 млн человек накануне войны.

Одновременно в Германии строились дороги, санатории, заводы, производившие вооружение и технику. На все это нужны были громадные деньги. Ни у национал-социалистической партии, ни у самого Гитлера таких денег не было. По официальной версии, его спонсировали немецкие промышленники. Однако откуда немецкие корпорации могли получить столько свободных денег за году экономического упадка?

Стремительная политическая карьера никому не известного ефрейтора

Сам Гитлер до прихода к власти жил в Германии «на птичьих правах». Он был подданным Австрии и немецкого гражданства не имел. В любой момент его могли просто выслать из страны. Буквально за полгода до выборов глава национал-социалистов получает немецкое гражданство и принимает участие в этих самых выборах. Его партия приходит к власти при том, что даже не набрала во время голосования положенный 51%.

Еще одна интересная деталь: незадолго до выборов правительство изменило некоторые пункты закона, благодаря чему стало возможным провозглашение Адольфа Гитлера рейхсканцером Германии без пресловутой победы его партии на выборах. Некие могущественные и очень богатые спонсоры поддерживали фюрера не только огромными деньгами. Они еще и оказывали необходимое давление на крупных политических персон, от которых зависела его политическая победа.

Бывшая Веймарская республика в итоге превратилась в Третий Рейх. Гитлер почти сразу же издал декрет «О защите немецкого народа», провозгласил своей целью завоевание для немцев «нового жизненного пространства» и начал усиленно готовиться к войне.

Кому это было выгодно

К вопросу, кому был выгоден его приход к власти, очень показателен один эпизод, имевший место на Нюрнбергском процессе. Когда допрашивали Ялмара Шахта, бывшего президента немецкого Рейхсбанка, он обратился к американскому адвокату со словами: «Если вы (то есть США) хотите обвинить вооружавших нацистскую Германию промышленников, придется предъявить обвинение самим себе».

Накануне и в годы войны автозавод «Опель» производил только военную технику, а владела им «Дженерал Моторс». Торговые операции с Германией вплоть до самого окончания войны вела еще одна американская компания — «ITT». Концерн «Форд» активно производил продукцию в оккупированной немцами Франции. «Форду» особенно покровительствовал лично сам Геринг.

Даже «Кока-кола» открыла производство «Фанты» на территории нацистской Германии. Инвестировали в немецкую промышленность и многие другие американские промышленные «киты» («Крайслер», «Дженерал Электрик», «Стандарт Ойл» и др.) Финансирование сначала партии Гитлера, а затем и созданного им Третьего Рейха шло через швейцарские банки и британских посредников. Ярмал Шахт лично вел переговоры с американскими промышленниками в 1930-ом.

После дачи показаний Шахта нарисовалась очень неоднозначная картина. По его словам получалось, что крупные промышленники США при участии банкиров Великобритании проспонсировали Вторую мировую, чтобы защитить себя от главной угрозы – большевизма. Не последнюю роль сыграли и экономические интересы, ведь благодаря нацистской Германии в Европе открылся новый рынок сбыта. Как известно, на Нюрнбергском процессе Ярмал Шахт был оправдан.

источник