Архив за месяц: Ноябрь 2016

Иногда в склепах можно найти не только человеческие останки. Эти подземные помещения, предназначенные для захоронения умерших, порой таят в себе множество секретов. Любопытные археологи находили в них уникальные произведения искусства, реликвии и даже признаки болезней…

1. Сибирские посмертные маски

В 2015 году в древнем склепе в Кемеровской области (Сибирь) учёные обнаружили двадцать посмертных масок. Могила принадлежала загадочной таштыкской культуре, воинам, которые контролировали большую часть Сибири в период между 300 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. Склеп был вырыт в земле, огорожен каменной стеной и накрыт крышей из брёвен. В огромной могильной яме археологи обнаружили останки тридцати человек, которые были кремированы и помещены внутрь чучел, сделанных из ткани и кожи. Лица им заменяли гипсовые посмертные маски.

Учёные были крайне удивлены, когда установили, что таштыкские посмертные маски имели характерные европейские черты. Возле гробницы археологи также обнаружили останки детей. Ни у кого из них не было посмертных масок.

Гипс – очень хрупкий материал, поэтому многие маски распались на отдельные фрагменты. Тем не менее, эксперты считают, что смогут собрать воедино «разбитые лица».

2. Семь загадочных мумий

В 2009 году археологи обнаружили семь мумий в 900-летнем склепе, стены которого были покрыты магическими надписями. Хорошо сохранившиеся останки были найдены под монастырём в Старой Донголе, столице средневекового царства Мукурра (территория современного Судана). В склепе находились останки семи мужчин старше 40 лет. Погребальная камера была запечатана кирпичной кладкой. На выбеленных стенах склепа имелись чёрного цвета надписи на коптском и греческом языках. Рядом с магическими словами и символами, которые, как полагают учёные, предназначались для защиты умерших от злых сил, были также написаны цитаты из Евангелия. Согласно древней традиции, недавно умершие люди пребывали в состоянии потока и до Суда оставались уязвимыми. Склеп был обнаружен в 1933 году, однако раскопки начали вести здесь лишь 70 с лишним лет спустя. По мнению экспертов, одна из мумий может принадлежать архиепископу Георгию, который был одним из самых влиятельных христиан в Муккуре.

3. Череп Будды

Археологи считают, что, возможно, им удалось обнаружить часть черепа Будды в тысячелетнем ларце, найденном в склепе под храмом Баоэнь в Нанкине (Китай). В ступе содержалось не только то, что, по мнению учёных, может быть черепом Будды, но и кости других буддийских святых.

Найденный ларец был вырезан из сандалового дерева, покрыт золотом и серебром и инкрустирован хрусталём, стеклом, лазуритом и агатом. Надписи свидетельствуют о том, что он был сделан во времена правления императора Чжэнь-цзуня (997–1022 года нашей эры). Ступа была помещена в железный ящик, который, в свою очередь, спрятали в каменный сундук.

Согласно легенде, когда тело Будды было кремировано, индийский правитель Ашока решил разделить прах святого на 84 тысячи равных частей. Китай получил девятнадцать из них, включая теменную кость Будды. Останки первоначально хранились в другом храме, который был разрушен в ходе войны 1400 лет назад.

4. Мумия и рак

В 1995 году венгерские археологи обнаружили мумию XVIII века, которая произвела революцию в области исследований онкологических заболеваний. Хорошо сохранившиеся останки были найдены в запечатанном склепе доминиканской церкви в Ваце. (В общей сложности археологи обнаружили около 260 мумифицированных останков.)

Команда израильских учёных исследовала мумифицированные трупы с целью выяснить, имелись ли у них гены, вызывающие рак. У одной из мумий они обнаружили мутацию в гене APC, которая, как известно, увеличивает риск возникновения рака толстой кишки. Находка свидетельствует о том, что предрасположенность к раку существовала ещё до того, как эта болезнь стала считаться серьёзной проблемой со здоровьем.

Сегодня колоректальный рак является третьей наиболее распространённой формой онкологических заболеваний. Многие считают его современной болезнью, которая развивается в результате недостатка физической активности и употребления обработанных пищевых продуктов. Присутствие мутировавшего гена у других мумий могло бы означать, что генетическая наследственность является важнее, чем окружающая среда.

5. Тайный склеп Медичи

В 2004 году археологи обнаружили тайный склеп, принадлежавший влиятельной итальянской семье Медичи. Они были потрясены, когда увидели, что могила последнего представителя рода Медичи, великого герцога Тосканского Джана Гастоне, была пуста. При попытке найти пропавшее тело археологи наткнулись на тайное помещение позади главного алтаря церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. В нём они обнаружили каменную плиту, за которой находились ступеньки, ведущие к склепу. Здесь был найден один взрослый гроб, в котором лежало тело Гастоне, и восемь детских. Анализ останков детей показал, что все они при жизни страдали рахитом. Возможно, это было вызвано нехваткой витамина D в их рационе. Учёные не смогли установить личности мёртвых детей. Вполне вероятно, что некоторые из них были незаконнорожденными детьми Гастоне.

6. Раннее изображение Иисуса

Два года назад археологи обнаружили в египетском склепе то, что может быть старейшим изображением Иисуса Христа. Таинственное подземное сооружение, расположенное в древнем городе Оксиринхе, было спрятано за огромным камнем весом 45 тонн. На стенах гробницы учёные выявили шесть слоёв краски; последний датировался периодом раннего коптского христианства. Тем не менее, внимание экспертов больше всего привлекло таинственное изображение молодого человека с вьющимися волосами, одетого в тунику. Некоторые считают, что это может быть самый ранний нарисованный образ Христа из когда-либо найденных. Обнаруженный склеп принадлежит семнадцатилетнему писарю и семье священников. По словам археологов, в нём есть ещё одно загадочное помещение, однако пока оно остаётся нетронутым.

7. Склеп древнего астронавта

В 1948 году археологи обнаружили тайное помещение в склепе правителя империи майя, Пакаля II. Чтобы попасть внутрь него, учёным пришлось расчищать завалы более четырёх лет. Возле останков монарха они нашли нефритовую маску, украшенную бусинами.

Пакаль II предположительно умер в возрасте 80 лет. Однако результаты анализа костей показали, что останки принадлежали человеку примерно сорокалетнего возраста. Более того, необычная резная работа на крышке гроба навела некоторых учёных на мысль о том, что Пакаль II, возможно, даже не был человеком. Необычная резьба стала известной после выхода в 1968 году скандального бестселлера «Колесницы богов: Неразгаданные тайны прошлого», автор которого предположил, что если её повернуть боком, то изображение покажет Пакаля II на борту космического корабля. Однако в то время как одни люди видят на ней иконографию майя, относящуюся к смерти, перерождению и космосу, другим мерещится фюзеляж с дыхательным аппаратом.

8. Скрытый шедевр Праги

Недавно искусствоведы обнаружили уникальный памятник в пражском склепе Лорето, под Церковью Рождества Господа нашего. Стены гробницы были покрыты замысловатыми изображениями смерти, воскрешения и времени, датируемыми 1664 годом. Они были нарисованы красками серого и чёрного цвета, использованными с целью создания сложной системы затенения, известной как светотень. Рисунки были обнаружены в 2011 году, после того как склеп открыли в первый раз за многие десятилетия. Личность художника, создавшего их, остаётся неразгаданной тайной. Также неизвестно, кто выбирал тематику изображений – сам художник или покровительница склепа, графиня Елизавета Аполлония Коловратская.

9. Погребённые сердца

В 2015 году в склепе под женским монастырём в Ренне (Франция) археологи обнаружили пять 400-летних сердец. Забальзамированные органы лежали в свинцовых урнах в форме сердца, на которых имелись надписи, раскрывающие подробности о тех, кому они принадлежали. Сердца (на удивление, они очень хорошо сохранились) были обнаружены рабочими, осматривавшими монастырь, на месте которого ныне располагается конференц-центр. Находки являются примером давней традиции «захоронения сердец».

Учёные проанализировали найденные органы при помощи магнитно-резонансной томографии и компьютерных технологий и обнаружили, что только один из них был абсолютно здоровым. Обладатели остальных сердец при жизни страдали серьёзными заболеваниями, включая атеросклероз.

10. Семья Иисуса

В 1980 году археологи обнаружили в Иерусалиме тайный склеп. Тальпиотская гробница содержала десять загадочных оссуариев. По мнению некоторых учёных, эти ящики, предназначенные для хранения человеческих останков, являются убедительным доказательством того, что найденная гробница стала последним пристанищем Иисуса из Назарета и членов его семьи. Данное открытие означало, что Иисус Христос не только не был воскрешён из мёртвых, но и имел жену и детей.

Надписи на оссуариях говорили о том, что они принадлежали «Иисусу, сыну Иосифа», «Марии, жене» и «Иуде, сыну Иисуса». По мнению одних учёных, «Иисусом, сыном Иосифа» был Христос, «Марией, женой» – Мария Магдалина, а «Иудой, сыном Иисуса» – их ребёнок. Другие критики утверждают, что надпись на оссуарии «Марии» была неправильно переведена, и её следует читать как «Мариам и Мара». Вдобавок ко всему, надпись на оссуарии «Марии» была оставлена на греческом языке, в то время как на двух остальных – на арамейском.

— Источник

Хотя современные системы фильтрации очищают воду от всевозможного мусорам, они не способны отфильтровать все вредные химические вещества. Во многих реках и озерах, откуда мы получаем питьевую воду, содержатся следы лекарственных средств. Хорошей новостью является то, что из-за малой концентрации они не могут нанести серьезного вреда.

9. Бесшабашные креветки

Ученые обнаружили, что креветки восприимчивы к некоторым веществам, содержащимся в антидепрессантах. В естественной среде обитания креветки прячутся от хищников в темных местах. При добавлении в воду флуоксетинакреветки «теряют» страх, тянутся к свету и гораздо чаще покидают свою мрачную обитель, становясь легкой добычей.

8. Агрессивные каракатицы

Антидепрессанты оказывают влияние и на других морских жителей — каракатиц. Небольшой эксперимент выявил интересную особенность. В стеклянную ёмкость помещали креветку (традиционный объект охоты каракатиц); в нормальнмо состоянии каракатица сдавалась и прекращала охотиться, когда понимала, что между ней и креветкой есть некая преграда. Каракатицы же «на таблетках» становились более агрессивными и не могли остановиться, тратя много энергии на заведомо пустую затею. Подобное рвение в условиях дикой природы влечет за собой рост смертности.

7. Гибель планктона

Зоопланктон занимают важное место в пищевой цепи: если его количество сократится, это может привести к уменьшению популяции рыб. В ходе экспериментов представителей зоопланктона (дафний) помещали в растворы различных веществ, антидепрессантов и холестериносодержащих лекарств. Дафнии реагировали по-разному (в основном довольно вяло) и спокойно выживали. В смеси же холестерола и антидепрессантов погибало до 90% популяции.

6.Смена пола у рыб

Толстоголовый гольян, оказался чувствительным к противозачаточным медикаментам. При добавлении небольшого количества эстрогена, входящего в состав противозачаточных средств, в испытательный резервуар пескари мужского пола «феминизировались» и начинали метать икру. Подобная смена пола оказалась губительна для численности популяции, упавшей до 1%.

5. Загрязнение почвы

Об этом редко говорят вслух, но сотни фермеров во всем мире в качестве удобрений используют продукты жизнедеятельности человека. Геологическая служба США провела исследование удобренной таким образом почвы. Они обнаружили следы лекарственных препаратов, чистящих средств и косметики. Ученые опасаются, что проникнув еще глубже, эти вещества могут стать причиной загрязнения питьевой воды.

4. Влияние на растения

Исследователи из Эксетерского университета решили изучить влияние двух самых распространённых болеутоляющих на планете — диклофенака и ибупрофена — на рост различных растений. Влияние оказалось довольноспецифическим, например, обработанные диклофенаком корни редьки замедляли рост, а ибупрофен оказывал влияние на раннее развитие корней салата.

3. Уничтожение стервятников

В конце 90-х годов в Южной Азии начали массово погибать стервятники. За короткий период популяция сократилась на 95%, поставив на грань исчезновения три вида. Виной тому стал препарат диклофенак, которым лечили крупный рогатый скот от лихорадки. Если на коров препарат действовал положительно, то у птиц он вызывал почечную недостаточность.

2. Увеличение вероятности рака простаты

Новое исследование обнаружило связь между противозачаточными таблетками и раком простаты. Эстрогены, содержащиеся в пероральных контрацептивах, в конечном счете оказываются в системе водоснабжения. Гормоны оказывают разрушающее воздействие на эндокринную систему, а это как показывает практика, может вызвать рак простаты.

1. Резистентность к антибиотикам

Бактерии с каждым днем становятся все более устойчивыми к действию антибиотиков, унося жизни миллионов людей. Особенно это заметно в странах, где производится большая часть лекарств — в Китае и Индии. А постоянное наличие следов антибиотиков в питьевой воде только усугубляет ситуацию.

источник

Пророчества делали многие: святые, ученые, писатели, медиумы. Некоторые из предсказаний сбывались, другие – нет, но еще большая часть оказывалась сфабрикованной.

Падение монархии в России

Гибель династии Романовых предрекали неоднократно. Когда Александра Федоровна (супруга Николая II) в 1916 году посетила в Новгороде Десятинный монастырь, старица Мария, протянув к ней руки произнесла: «Вот идет Мученица – Царица Александра». О трагическом конце последней царской семьи говорил Распутин, но еще раньше такие предсказания сделал преподобный Серафим Саровский.

Известно, что супруга Александра II Мария Александровна 2 марта 1855 года пересказала пророчество Серафима Саровского о смерти последнего императора и его семьи своей фрейлине Анне Тютчевой. Сама императрица узнала о предсказании от Великого князя Михаила Павловича, которому и поведал свои откровения старец.

Наиболее таинственная история о предсказании гибели последнего царя связана с монахом Авелем (1757-1841). По преданию, в 1801 году свои пророчества монах поведал императору Павлу I, который «запечатал» тайну в сундуке и велел его вскрыть только через 100 лет. Николай II, видимо, знал пророчество не только о своей трагической участи, но и о ее сроках, так как, по свидетельству приближенных, неоднократно говорил: «До 1918 года я ничего не боюсь».

Мегаполис

Жюль Верн (1828-1905) не был прорицателем, но в своих романах он удивительным образом предугадывал научно-техническое развитие человечества. Вопреки сложившемуся мнению самым поразительным его предсказанием была не подводная лодка – когда автор приступал к написанию романа «20 тысяч лье под водой» во Франции был уже спущен первый механический подводный аппарат, и не полет человека на Луну – его впервые в начале XVII века описал английский священник Фрэнсис Годвин.

В книге «Париж в двадцатом веке» (1863) Жюль Верн пророчески предвидел город будущего. Роман, который в свое время издатели считали слишком неправдоподобным описывает современный мегаполис с небоскребами и широкой сетью банков, с мчащимися на огромных скоростях электропоездами и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Это своего рода роман-предупреждение об опасности поклонения машинам и деньгам, таящей в себе угрозу нравственной деградации.

Атомное оружие

Достойным продолжателем удивительных прозрений Жюля Верна стал Герберт Уэллс (1866-1946). Так, несмотря на насмешки «заказных физиков», он предсказал появление лазера и ракетного двигателя. Его описание летательных аппаратов, способных вмещать до 2000 человек и совершать беспересадочный кругосветный полет, вероятнее всего станет реальностью в недалеком будущем.

Но наиболее интересное откровение Герберта Уэллса было высказано в романе «Освобожденный мир» (1914), в котором он предсказывает появление «атомной бомбы». Боле того, писатель предостерегает человечество от использования этого смертоносного оружия: «И по сей день поля сражений той сумасшедшей эпохи содержат радиоактивные вещества и являются центрами вреднейших излучений».

Вторая мировая война

Самую глобальную войну, затронувшую мир в середине XX века, предсказывали многие. Одно из первых пророчеств страшной войны исследователи находят в катренах Мишеля Нострадамуса, где в иносказательной форме говорится о возвышении и падении Гитлера, об открытии Второго фронта и освобождении Европы.

Однако если Нострадамус сегодня почти мифическая личность, то Эдгар Кейси (1877-1945) – вполне реальная. Известно, что свои предсказания Кейси выдавал во сне, но пробудившись – ничего о них не помнил: все сохраняла стенографистка. Подобным образом он с удивительной точностью предсказал даты начала и окончания Второй мировой войны (впрочем, как и Первой), поражение немцев на Курской дуге, и окончательную победу Советского Союза.

Распад СССР

Исчезновение с политической карты Советского Союза предрекалось самыми разными людьми – ясновидящими, святыми старцами, политиками и учеными. Например, академик А. Д. Сахаров в 1989 году предупреждал, что если не исправить ситуацию в стране, то это чревато сепаратизмом и развалом Союза.

Чуть ранее в 1985 году академик Виктор Геловани методом компьютерного моделирования спрогнозировал ситуацию развития страны на ближайшие годы. Данные анализа определили два основных пути – технологический, обещающий мощный индустриальный и экономический прорыв, и проигрышную модель, которая могла к 1991 году привести к распаду СССР. Получилось как всегда.

Упомянутый Эдгар Кейси в 1944 году падение СССР предсказал в несколько завуалированной форме. «Не успеет окончиться XX век, как наступит крах коммунизма, – говорил прорицатель. – Коммунисты потеряют там свою власть». А освободившейся от коммунизма России он обещал тяжелейший кризис.

Роботизация

Термин «робот» вошел в наш обиход благодаря Карлу Чапеку (1890-1938). Его пьеса «R. U. R.» (1920) повествует о создании разумных машин на основе найденной человеком протоплазмы. Конечно, существа, родившиеся в воображении чешского писателя, до сих пор из области научной фантастики, но проблемы, которые затрагивают человечество в связи с внедрением искусственного интеллекта актуальны уже сейчас: «Творение человеческого разума вырвалось, в конце концов, из-под власти человека и начало жить по своим законам», – предостерегающе пишет Чапек.

Социальные сети

Свое знаменитое произведение – антиутопию «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери (1920-2012) написал в 1953 году, но озвученные в ней проблемы стали актуальны только с наступлением XXI века. Американского фантаста настораживало, что люди постепенно отдаляются друг от друга, лишаясь живого человеческого контакта – они становятся жертвами потребления и технологий. В романе он пишет о «телевизионных стенах», где герои с помощью огромных экранов могут общаться друг с другом на расстоянии. В 2004 году создатели Facebook «стеной» назвали коммуникационный узел для отправки и приема сообщений.

Существовавшая в республиках СССР система подготовки рабочих, техников и инженеров позволила в довоенное время обеспечить республики национальными кадрами технической направленности, а в целом СССР пройти за 10 лет путь, который Европа проходила 100 лет и построить до войны 12,5 тысяч крупных промышленных предприятий.

Фото: Ya. Brodskiy / Boris Vasiljev / wikipedia / i / Григорий Чертов / Валерий Шустов / Русиновский / С.Рябоконь / РИА Новости

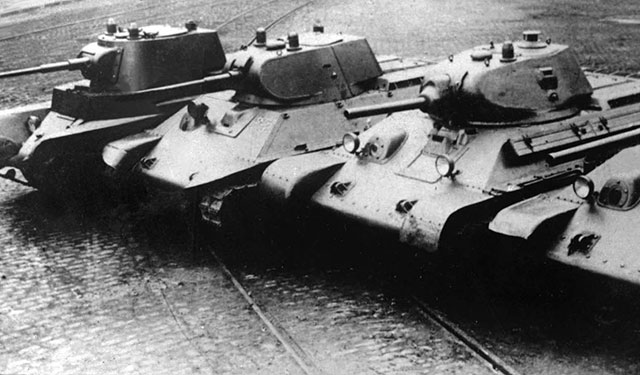

Существовавшая в республиках СССР система подготовки рабочих, техников и инженеров позволила в довоенное время обеспечить республики национальными кадрами технической направленности, а в целом СССР пройти за 10 лет путь, который Европа проходила 100 лет и построить до войны 12,5 тысяч крупных промышленных предприятий. Благодаря построенным заводам, высокой квалификации и производительности, творческому отношению к труду инженерно-технического персонала и рабочих, СССР за время Великой Отечественной войны выпустил оружия в 2 раза больше, чем предприятии Германии в сумме со всеми предприятиями объединённой Гитлером Европы.

СССР, несмотря на эвакуацию предприятий, потерю больших территорий и нехватку рабочих и служащих, в 1942 году выпустил 21,7 тысяч боевых самолётов, более 24 тысяч танков, 127,1 тысячу орудий всех типов и калибров. Уже в 1942 году СССР произвёл вооружения больше чем Германия и вся работающая на неё Европа, самолётов в 1,9 раза, танков – в 3,9 раза, орудий – в 3,1 раза, миномётов – в 23,5 раза, винтовок и карабинов – в 3 раза, автоматов – в 6,5 раза, пулемётов – в 3 раза. Указанное превосходство было достигнуто в условиях, когда военное производство в Германии со странами Европы тоже постоянно возрастало и в середине 1944 года в 5 раз превысило объём производства в начале 1941 года. Уже в 1943 году советская армия имела почти двукратное превосходство в вооружении по сравнению с немецко-фашистской армией.

К лету 1943 года у Красной Армии имелось по сравнению с Германией и её союзниками свыше 103 тысяч орудий и миномётов против 54 330 орудий и миномётов, 9918 танков и САУ против 5580 танков и штурмовых орудий, 8357 самолётов против 3000 самолётов.

Постоянно возрастала производительность труда и снижалась себестоимость продукции. Себестоимость среднего танка Т-34 и тяжёлого танка КВ уменьшилась за время войны примерно в 2 раза, одновременно возросла выработка на одного рабочего. Трудоёмкость производства бронекорпуса среднего танка снизилась почти в 5 раз, дизель-мотора – в 2,5 раза. Таких достижений в танкостроении не имела ни одна из воюющих стран. Аналогичные достижения советская промышленность имела в самолётостроении и в других наукоёмких и трудоёмких отраслях военной промышленности.

С мая 1942 по май 1945 годов производительность труда рабочих в промышленности СССР в целом выросла на 43%, а в оборонных отраслях — на 121%. В 1944 году себестоимость всех видов военной продукции была в среднем в 2 раза ниже, чем в 1940 году. Экономический эффект от её снижения за 1941-1944 годы составил почти половину всех расходов государственного бюджета СССР на военные нужды в 1942 году. И в этом большая заслуга, прежде всего, советских учёных и инженеров, постоянно улучшавших технологию производства продукции и вводивших механизацию и автоматизацию в производственные процессы.

Удельный вес поставок промышленной продукции союзниками за время Великой Отечественной войны составил — 4% продукции отечественного производства, а импорт зерна, муки и крупы в пересчёте на зерно – 2,8 % среднегодовой заготовки зерна в СССР. На основании приведённых данных, очевидно, что поставки союзников, конечно, нам помогли, но составляли незначительную часть производства продукции в Советском Союзе и в силу своей незначительности не могли повлиять на исход войны.

Уже в конце 1947 года СССР первым из воевавших стран отменил карточки и провёл денежную реформу. В 1948 году СССР достиг довоенного уровня производства. В 1952 году в 2,5 раза был превышен уровень производства 1940 года. Кстати сказать, что ни при каких условиях невозможно было достигнуть таких результатов при потере во время войны 26 млн. чел., как нас сегодня уверяют. Больше доверия вызывают послевоенные сведения о потере всего военных и гражданских лиц в количестве 7 млн. чел. Потерю 7 млн. чел. назвали колоссальной потерей советского народа. Всего в 1940 году в народном хозяйстве было занято 33,9 млн. рабочих и служащих, 29 млн. колхозников. Потеря 26 млн. чел. – это потеря почти всех мужчин, что, конечно, не соответствует действительности.

В мае 1946 года был создан НИИ-88. С. П. Королёв был назначен главным конструктором баллистических ракет. Уже в 1957 году, оставив далеко позади себя США, Советский Союз запустил первый искусственный спутник земли, а затем в 1961 году запустил первого человека в космос. США так и не смогли сделать ракету, способную доставлять на орбиту земли тяжёлые грузы. До самого последнего дня существования СССР значительно опережал США в ракетостроении.

Коллективы А. И. Микояна (ОКБ выделилось в 1939 году из ОКБ Н. Н. Поликарпова) и А. С. Яковлева создали реактивные самолёты МИГ-9 и Як-12, которые в августе 1946 года пролетели над Тушинским аэродромом, а 1-го мая 1947 года – над Красной площадью. К 1949 году ВВС страны имели значительное количество истребителей МИГ – 15. Общее соотношение сбитых в небе Кореи самолётов за период с ноября 1950 по январь 1952 года составило 7,9:1 в пользу советских пилотов и советской авиационной техники.

20 января 1953 года был поднят в воздух самолёт М-4 (прототип самолёта 3М). Самолёт 3М был великим стратегическим бомбардировщиком великой континентальной державы. Вторым великим стратегическим бомбардировщиком 1950-х годов является стратегический бомбардировщик ТУ-95. Первый экземпляр спроектированного ОКБ А. Н. Туполева бомбардировщика Ту-95 совершил полёт 12 ноября 1952 года. С момента поступления указанных бомбардировщиков в войска территория США перестала быть недосягаемой для советской авиации. Вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами они гарантировали безопасность народов СССР.

В 1950 году в СССР была создана первая электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Возможно, это были первые в мире ЭВМ. Именно они обеспечивали полёты наших баллистических ракет, ракет ПВО, авиационных, а в дальнейшем космические полёты.

С 1949 года станки-автоматы, автоматические линии, системы автоматического управления технологическими процессами начали выпускать серийно на запущенных в эксплуатацию специализированных предприятиях.

Можно и дальше перечислять достижения рабочих и инженерно-технических работников, подготовленных в республиках СССР. Право на образование гарантировалось с первой до последней Конституции нашей страны.

Статья 45 Конституции СССР 1977 года гласила: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования».

Для подготовки квалифицированных рабочих ещё в 1920 году были созданы фабрично-заводские ученичества (ФЗУ). Срок обучения в то время составлял 3-4 года, так как обучающиеся подростки в большинстве были малограмотными и поэтому профессиональное обучение сочеталось с общеобразовательным. По мере ликвидации в стране малограмотности срок обучения в зависимости от получаемой профессии составлял от 6 до 18 месяцев.

2 октября 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР».

Этим указом учреждались: 1) ремесленные училища с 2-летним курсом для подготовки квалифицированных рабочих — металлистов, металлургов, химиков, горняков, нефтяников и других профессий; 2) железнодорожные училища с 2-годичным сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного транспорта;

3) школы фабрично-заводского обучения с 6-месячным сроком обучения (ФЗО) для подготовки рабочих массовых профессий.

Учащиеся всех этих школ находятся на государственном иждивении (бесплатное обучение, обеспечение за счет государства питанием, одеждой, обувью, бельем, учебниками и учебными пособиями и общежитием). Для учащихся в ремесленных и железнодорожных училищах введена форменная одежда.

Указ 2 октября 1940 г. установил, что ежегодно призывается (мобилизуется) от 800 тыс., до 1 млн. человек рабочей и колхозной молодежи для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и школах ФЗО. Окончившие эти школы обязаны проработать на государственных предприятиях 4 года с заработной платой на общих основаниях.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 2 октября 1940 г. для руководства подготовкой и распределением государственных трудовых резервов было создано Главное управление трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров СССР, преобразованное в 1946 г. в Министерстве трудовых резервов Союза ССР. На местах созданы республиканские, краевые, областные и городские управления трудовых резервов.

Только во время Великой Отечественной войны в указанных учебных заведениях было подготовлено 2 млн. рабочих сложных и массовых профессий. Во время обучения ремесленные училища изготавливали продукцию оборонного значения.

Но если вы поедете с Красной площади автобусом на экскурсию по Москве, то экскурсовод будет рассказывать вам, как школьники во время войны изготавливали изделия для подводных лодок. И невдомёк добросовестно заучившему текст экскурсоводу, что школьники во время войны ходили в школу даже в осаждённом Ленинграде, а детали для фронта изготавливали не школьники, а учащиеся ремесленных училищ, так как изготовление деталей или даже целых узлов, изделий входило в программу их обучения. Они их изготавливали и в мирное время, только не для производства вооружений, а для производства мирной продукции. Но миф о том, что во время войны школьники встали к станкам господствует в нашем недостаточно просвещённом обществе.

О воспитании рабочих замечательный педагог А. С. Макаренко в одной из своих статей так конкретизировал задачу воспитания: «Мы желаем воспитать культурного советского рабочего. Следовательно, мы должны дать ему образование, желательно среднее, мы должны дать ему квалификацию, мы должны его дисциплинировать, он должен быть политически развитым и преданным членом рабочего класса. Мы должны воспитать у него чувство долга и понятие чести, иначе говоря, он должен ощущать достоинство свое и своего класса и гордиться им, он должен ощущать свои обязанности перед классом… Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть счастлив. И таким он должен быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день».

Среднее специальное техническое образование выпускники школ республик СССР получали в техникумах. Принимали на учёбу в техникумы на конкурсной основе, поступающие сдавали приёмные экзамены по определённым видам предметов, изучаемых в школе. Техникумы были индустриальными, транспортными, сельскохозяйственными и других отраслей народного хозяйства. Срок обучения в техникумах составлял 4 года. Среднее специальное педагогическое, музыкальное, медицинское и др. виды среднего специального образования получали в училищах.

Учащимся техникумов и училищ во всех республиках государство ежемесячно выдавало стипендию. Иногородние и приехавшие из сельской местности учащиеся обеспечивались общежитием. Оканчивающие техникумы защищали дипломные проекты, а училища – сдавали государственные экзамены государственным квалификационным комиссиям. Выпускники школ и училищ имели право поступать в высшие учебные заведения после того, как не менее 3-х лет проработают на практической работе по своей специальности. Окончившие учебные заведения с отличием имели право поступать в высшие учебные заведения без отработки 3-х лет.

Выпускники техникумов работали техниками, мастерами производственных участков, в отдельных случаях начальниками цехов, выпускники педагогических училищ, как правило, преподавали в начальных классах школ, а музыкальных – в музыкальных школах. Медицинские училища подготавливали средний медицинский персонал для поликлиник и больниц республик страны.

Сеть высших учебных заведений в СССР к 1970 году выросла в 8 раз, а количество студентов — в 41 раз и в 1970/71 учебном году превысило 4 миллиона 580 тысяч человек. Особенно показателен рост вузов в союзных республиках. Например, в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане до революции не было ни одного высшего учебного заведения. В 1970/71 учебном году их стало в Белорусской ССР — 28, в Узбекской ССР – 40, в Казахской ССР – 45 высших учебных заведения. К сожалению, сегодня этого не знает большинство жителей бывших республик СССР.

Высшие учебные заведения, особенно университеты, являлись крупными научными центрами. Профессорско-преподавательский состав в них наряду с учебно-воспитательной работой вёл большую научную работу, в которой принимали участие и студенты. Почти во всех вузах имелись научные студенческие общества.

В 1975 имелось 856 вузов (в т. ч. 65 университетов), в которых обучалось свыше 4,9 млн. студентов. Советский Союз по численности студентов на 10 тыс. населения значительно превзошёл такие развитые капиталистические страны, как Великобритания, ФРГ, Франция, Япония и мн. др.

Наибольшее количество студентов в 1975/76 учебных годах обучалось в вузах промышленности и строительства – 1950 тыс. чел. и просвещения – 1415,3 тыс. чел. В указанное время в высших и средних специальных учебных заведениях СССР обучались лица из 134 стран. В вузах и техникумах в 1975 обучалось 44 тыс. иностранных граждан; СССР ежегодно командировал за рубеж более 17 тыс. профессоров, преподавателей, аспирантов, студентов и принимал столько же из других стран.

Высшее образование выпускники школ получали в институтах и университетах. Принимали абитуриентов в институты и университеты на конкурсной основе в зависимости от набранных баллов при сдаче вступительных экзаменов. Количество поданных заявлений, как правило, во много раз превосходило количество мест. В результате при существовавшей системе в институты принимались самые одарённые дети.

Существовали льготы для отслуживших в армии, отработавших на производстве и для других категорий поступающих, но и при таких отступлениях система исключала поступление в высшие учебные заведения бездарных или не обладающих необходимыми знаниями абитуриентов. В каждом высшем учебном заведении сдавали вступительные экзамены в зависимости от профиля, но русский язык и литературу сдавали при поступлении в любой институт или университет.

В наше время платное обучение открыло в высшие учебные заведения дорогу посредственности, что, без сомнения, уменьшает профессиональный уровень педагогов, врачей, инженеров и работников других профессий, требующих высшего образования. Институты поставлены в условия, когда в школах решают, кого они должны принимать, а ответственность за качество подготовки специалистов возлагается на институт. Такие решения противоречат здравому смыслу и интересам общества.

В дореволюционной России только очень немногие женщины получали высшее образование на высших женских курсах и в нескольких общественных высших учебных заведениях. В университеты и казенные высшие технические учебные заведения женщины не допускались. Во всех республиках Советского Союза все высшие учебные заведения были одинаково открыты как для мужчин, так и для женщин. Уже в 1940-х годах каждая союзная республика имела свои университеты (один или несколько). В Украинской ССР их было 7, в Узбекской и Литовской ССР — по 2 и в остальных союзных республиках — по одному.

Статус университета тогда присваивали очень немногим учебным заведениям. Особое место среди университетов СССР по своему историческому прошлому и той роли, которую он сыграл в культурном развитии нашей Родины, по числу и разнообразию факультетов, по количеству студентов и обилию высококвалифицированных профессоров занимал и занимает Московский университет имени М. В. Ломоносова.

В 1914 году в России было 95 высших учебных заведений, а в 1939 году в СССР – 750 высших учебных высших учебных заведения. Их количество продолжало расти в соответствии с потребностями народного хозяйства, просвещения, культуры в специалистах с высшим образованием.

В 1946 г. было образовано Министерство высшего образования. Все учебные заведения в организационном и учебно-методическом отношении подчинялись Министерству высшего образования. В хозяйственном и финансовом отношении большинство технических институтов подчинялось своему министерству. Например, министерству авиационной промышленности подчинялись авиационные институты. Это позволяло отраслевым руководящим производством министерствам в учебных заведениях больше учитывать потребности отрасли в специалистах нужного профиля, платить студентам более высокие стипендии и в целом выделять на процесс обучения больше средств.

Во время Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые условия, вызванные войной, советские высшие учебные заведения не прекратили, не нарушили своей работы по подготовке необходимых стране кадров для обеспечения фронта, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, просвещения. Много высших учебных заведений было эвакуировано в глубь страны и продолжали свою учебную и научно-исследовательскую работу в новых местах.

В период с 1941/42 по 1945/46 учебные годы количество учащихся школ и студентов высших и средних специальных учебных заведений ежегодно возрастало. Число учащихся снижалось только в один из военных годов – в 1942 году.

Число школьников возросло от 17 млн. 765 тыс. до 17 млн. 966 тыс. школьников в 1943/44 году и 26 млн. 094 тыс. в 1945/1946 учебном году. Резкий рост количества школьников в 1944/1945 учебном году связан с приёмом в школу детей с семи лет, а до этого детей в школу принимали с восьми лет.

Число учащихся высших учебных заведений за военные годы возросло с 313 тыс. чел. до 730 тыс. чел., средних специальных учебных заведений – с 415 тыс. чел. до 1 млн. 8 тыс. чел.

За годы Великой Отечественной войны наша высшая школа выпустила 182,6 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Государство широко содействовало развитию национального театра, литературы, музыки, научно-исследовательских учреждений. Время от времени устраивались олимпиады и недели национального искусства; в различных союзных республиках создавались филиалы Академии наук СССР и союзные академии наук (Украинская, Белорусская, Грузинская и др.). Вместе с тем учитывались при организации народного образования национальные особенности, что, однако, нисколько не создавало никаких ограничений в области образования ни для одного из народов СССР.

Леонид Масловский

снижение внутренней температуры тела. Можно просто полежать бревном на сугробе несколько часиков и отправиться к праотцам, даже если температура воздуха будет плюсовая. За это время внутренняя температура тела снизится до критического – до 31 градуса – и сердце остановится. И наоборот, даже в лютую стужу человек не замерзнет, если он тепло одет и правильно ведет себя.

Первое правило поведения в сильные морозы – обеспечить организм топливом для выработки внутренней энергии, обогревающей организм. Топливом для нас служит, естественно, пища. Однако не всякая: капустный лист для этого не годится, понадобится шмат сала. Жир – лучший источник для выработки внутренней энергии. Если по какой-то причине нельзя есть жиры, их нужно заменить на белковую пищу животного происхождения, например, мясо. Только после плотного завтрака или обеда можно выходить на улицу в сильный мороз.

Второе правило поведения в сильные морозы – именно поведение. На холоде нужно постоянно двигаться. Нельзя стоять на одном месте, тем более, прислоняться или садиться на холодные, особенно, металлические предметы. В этот момент человек теряет собственное тепло, отдает его более холодной поверхности. Этот процесс убыстряется, если одежда мокрая. Даже намокшая от пота футболка под курткой может ускорить процесс снижения внутренней температуры.

Отсюда третье правило поведения в сильные морозы – нужно тепло одеваться. Я думаю, это уже всем известно: нужна рыхлая шерстяная одежда не менее трех слоев, теплая и просторная обувь, теплый головной убор. Это обязательно! С незащищенной поверхности кожи тепло улетучивается еще быстрее из-за испарения пота. А через непокрытую голову мы теряем 17% тепла всего организма!

Потерять его можно и в том случае, если в организме нарушается циркуляция крови. Вот почему особенно тепло должны укутываться люди пожилого возраста, малыши, и те, кто страдает заболеваниями, связанными с нарушением циркуляции крови – с тем же атеросклерозом, к примеру. Они могут пострадать от холода и при небольшой минусовой температуре.

Поскольку переохлаждение может привести к летальному исходу, неплохо бы всем знать все стадии этого процесса.

Первая фаза переохлаждения. Как только внутренняя температура тела станет меньше 35 градусов – уже можно говорить о начавшемся процессе переохлаждения. Он виден на человеке невооруженным глазом: появляется «гусиная кожа», бледность, слабость, сонливость, замедляется и становится неотчетливой речь.

Вторая фаза переохлаждения. Когда температура тела снизится до 33 градусов, проявления становятся еще более угрожающими: кожа бледная, холодная и синюшная. Дыхание замедляется до 8-10 входов в минуту, а пульс всего 40-50 ударов в минуту, снижается и артериальное давление. Может начаться рвота и непроизвольное мочеиспускание. С человеком в таком состоянии общаться уже практически невозможно – у него нарушается и речь, и движения.

Третья фаза переохлаждения. Еще хуже чувствует себя человек при температуре тела ниже 31 градуса. А вернее сказать – уже ничего не чувствует. Пострадавший без сознания, его мышцы скованы суровыми спазмами, а челюсти крепко сжаты. Дыхание едва заметно – 3-4 вдоха в минуту, пульс и того меньше – 32-36 ударов, артериальное давление настолько низкое, что порой и не обнаруживается, а зрачки расширены. Именно в таком состоянии происходит остановка сердца.

Если вам встретится лежащий на тротуаре человек в таком состоянии – пожалуйста, не проходите мимо! И не думайте: пьян он или трезв. Просто вызовите скорую. Просто спасите человека от смерти.

источник

Александр Васильевич Новиков известен нам как автор и исполнитель песен в стиле городской романс. Его творческая деятельность представлена более чем четырьмя сотнями песен, например, такими как, «Школьный роман», «Помнишь, девочка?..», «Извозчик», и др. На данный момент выпущено 20 номерных альбомов, 8 видеодисков, 10 альбомов – записей с концертов сборники со стихами, тексты песен.

Родился Новиков 31 октября 1953 года в поселке Буревестник на острове Итуруп (Курильские острова), в семье военного летчика. С юных лет он увлекался лирикой Сергея Есенина. Уже в третьем классе прочел всю русскую классику. Учился не очень хорошо, и даже был исключен из рядов пионеров. Кроме того, не скрывал свои антисоветские взгляды. Музыкой увлекся в 1967 году, после выхода фильма «Вертикаль» с участием Владимира Высоцкого.

Причины арестов Александра Новикова

Уже в 1971 году Новиков получил условный срок за драку в ресторане. Срок хоть и был условным, но предусматривал привлечение к труду (ему пришлось возводить Дом Быта в Нижнем Тагиле).

5 октября 1984 года его снова арестовали, а в 1985 году Свердловский суд осудил Александра Новикова по статье 93-1 УК РСФСР сроком на 10 лет. За что его судили? По официальным данным – за сбыт и изготовление фальсификатов электромузыкальной аппаратуры. Новиков же в своих интервью говорил, что его посадили за альбом «Вези меня, извозчик», так как ранее было заведено дело начинавшееся с документа «Экспертиза по песням Александра Новикова» (там были изложены рецензии на все песни альбома «Вези меня, извозчик»). После тщательной проверки, было решено или лечить автора в психиатрической лечебнице или изолировать от общества в тюрьму. Экспертизу проводили: Евгений Родыгин (член Союза писателей СССР), Вадим Очеретин (член редакторского комитета от журнала Урал), В. Олюнин (представитель министерства культуры).

Во время тюремного заключения Александр Новиков напишет стихи на лучшие свои песни, например, «Жена», «Верстачная лирика», «Гитара и шарманка», «Цыганка», а также многие другие, которые далее войдут в золотую коллекцию российской поэзии и литературы. В период заключения он пишет пьесу – басню «Комарилья», которая шутливо отобразила события неправдивого суда и нелепых обвинений.

В 2012 году Александр Васильевич напишет автобиографическую книгу — «Записки уголовного барда», где будет отображена его жизнь в лагере. В ней есть и описание причины ареста. Новиков напишет, что хотел подзаработать денег, а так как он хорошо разбирался в музыкальной аппаратуре, то стал делать ее своими руками. Созданную технику он сдавал в комиссионные магазины, где ее приобретали такие учреждения, как клубы, дворцы культуры. Но эти покупки совершались за государственные деньги, поэтому Новикова обвинили в хищении государственных средств, в особо крупных размерах.

В 1990 году по распоряжению Михаила Горбачева Александра Новикова освободили с испытательным сроком, а в 1992 году и вовсе отменили приговор, так как состава преступления не нашли. Несмотря на это Александру Новикову еще долго приходили исполнительные листы, в которых говорилось о том, что певец должен вернуть государству 120 тыс. руб. долга (более миллиона рублей на сегодняшнее время). На первые два письма он не отреагировал, а на третьем в нецензурной форме попросил отставить его в покое, и выслал обратно.

Сейчас шансонье активно выступает с концертами, пишет стихи, руководит Екатеринбургским театром эстрады.

По официальной версии, отцом Сталина был Виссарион Иванович Джугашвили. Родные называли его Бесо. Родился папа «отца народов» в грузинском поселке Диди-Лило неподалеку от Тифлиса. Точные год и дача рождения не известны. Предположительно родился Бесо Джугашвили около 1850 года.

Семья крепостных

Предки Сталина были крепостными крестьянами известного рода грузинских князей Мачабели. Дед Бесо Джугашвили – Заза — был пастухом. В молодости неоднократно бывал арестован за участие в бунтах крестьян против помещиков. Его сын Вано разводил виноградники и зарабатывал на жизнь продажей винограда. Виссарион стал сапожником.

Образования отец Сталина не имел, даже в школе не обучался (крепостные просто не могли себе этого позволить). При этом он прилежно учился самостоятельно и даже знал несколько родственных грузинскому языков. Владел и русским. Когда умер отец, Виссарион вместе с родной сестрой Пелагеей покинул отчий дом. Они поселились в Тифлисе. Бесо пошел работать на завод, где вскоре стал мастером.

Переезд и дальнейшая судьба

Затем он переехал в город Гори, где открылась крупная фабрика по пошиву обуви. Там Бесо Джугашвили не только продвинулся по профессиональной линии, но и нашел свою будущую жену. Ею стала крепостная Кеке Геладзе. У супругов родилось трое сыновей: Михаил, Георгий и Иосиф. Средний – Георгий – умер в младенчестве.

После рождения младшего сына – Иосифа Сталина – Виссарион стал много пить и бить жену. Некоторые исследователи утверждают, что пил он и раньше. Характер у него и так был тяжелый. Алкоголь только усугубил недостатки Бесо. В конце 80-х годов XVIII века он бросил жену и уехал в Тифлис. После этого между бывшими супругами началось соперничество за младшего сына, которого отец хотел забрать к себе.

Наконец победила мать. Благодаря ей Иосиф получил образование — закончил в Гори духовное училище. Что стало с его отцом, точно не известно. Светлана Аллилуева — внучка Бесо Джугашвили — рассказывала, что дед спился, бродяжничал и был убит в пьяной драке в 1890-ом. По другим данным он умер от туберкулеза в 1909-ом.

Пржевальский

Из-за недостатка достоверных фактов о жизни Виссариона Джугашвили в прессе периодически всплывают и другие версии происхождения Сталина. Одна из них связана с фигурой русского путешественника, члена Академии наук Николая Пржевальского. В свое время Николай Михайлович предпринял несколько продолжительных поездок в Центральную Азию.

Подозрения в том, что он являлся отцом Сталина, основаны не только на некотором фотографическом сходстве этих мужчин. Пржевальский в 1878 году жил 3 месяца в Гори, как раз там, где родился Иосиф Сталин. Не совпадает только время рождения. Пржевальский отдыхал на Кавказе в начале 1878-го, Джугашвили родился в конце декабря следующего года. Так что они никак не могли быть отцом и сыном.

На это сторонники версии Пржевальского предлагают ознакомиться с церковно-приходскими книгами Гори. В них указано другое время рождения Иосифа – 6 декабря 1878 года. Оказывается, позднее эти данные были выправлены и в официальной биографии «отец народов» предстает на год моложе. Некоторые исследователи даже утверждают, что мать Сталина получала от Пржевальского алименты на содержание сына.

Сталин якобы знал, что он сын Пржевальского, но умышленно скрывал этот факт. Главе пролетарского государства было выгодно прослыть сыном простого сапожника нежели являться наследником богатого дворянина. Но все аргументы в пользу отцовства Пржевальского – только догадки.

Никаких доказательств того, что Сталин родился в 1878-ом и его мать получала в дальнейшем пособие от любовника, нет. Да и едва ли блестящий дворянин соблазнился бы замужней крепостной, по свидетельствам регулярно битой мужем-алкоголиком, да еще и с малолетним сыном на руках (второй ребенок к тому времени уже умер от кори).

источник

Немецкий иммигрант Карл Танцлер фон Козель работал микробиологом и бактериологом в морском госпитале Соединенных Штатов в Ки-Уэсте, штат Флорида. Именно там он в 1931 году познакомился с больной туберкулезом кубинкой по имени Мария Элена «Хелен» Милагро де Ойос. Он безоглядно влюбился в девушку, которая была младше его на 32 года. Карл сделал все, что мог, чтобы спасти ее жизнь, но Элен умерла… однако любовь и страсть Танцлера остались живы.

Карл Танцлер фон Козель родился в 1877 году в немецком Дрездене. В 1910-х годах он жил в Австралии, куда он отправился, чтобы изучать метеорологию. Однако, вместо этого он увлекся электротехникой, купил дом и жил на Зеленом континенте до начала Первой мировой войны.

Карл Танцлер фон Козель в своем доме.

Когда началась война, Карла заключили в концентрационный лагерь, равно как и многих немецких офицеров, которые в то время служили в Индии и Китае. Это был приказ британских военных властей, которые решили взять всех немцев на подконтрольных им территориях в качестве военнопленных.

После войны он вернулся в Германию, где жил со своей матерью в течение трех лет. В 1920 году Карл женился, и у него появилось две дочери (младшая дочь умерла от дифтерии в возрасте десяти лет).

В 1926 году Танцлер отправился в Гавану, откуда перебрался в Соединенные Штаты. Он поселился в Флориде, где жила его сестра, а вскоре у нему переехала его семья. В следующем году Карл оставил свою семью в Зефирхиллс, а сам устроился на работу технологом по радиологическому оборудованию в военно-морском госпитале США в Ки-Уэсте (Флорида).

Работая там, в 1930 году Танцлер познакомился с 22-летней Марией Эленой «Хелен» Милагро де Ойос — местной американской красоткой кубинского происхождения и влюбился в нее. Как-то Карл даже утверждал, что в детстве у него были видения графини Анны Констанции фон Козель, которая показала ему его истинную любовь — «экзотическую» темноволосую женщину. А Хелен якобы была как две капли воды похожа на его детские видения.

Анна Констанция фон Козель и Мария Элена Милагро де Ойос.

Ойос состояла в законном браке, но муж бросил ее после того, как у нее случился выкидыш. У девушки был диагностирован туберкулез — болезнь, от которой умерла почти вся ее семья. В то время туберкулёз был неизлечим, но Танцлер пытался спасти возлюбленную всевозможными способами.

Он навещал Ойос каждый день в доме ее родителей и всегда приносил с собой подарки, такие как дорогие украшения и одежду. Он признался Хелен, что безумно влюблен в нее, но нет никаких доказательств того, что она ответила ему взаимностью. Несмотря на все усилия Танцлера, Хелен умерла через несколько месяцев. Карл оплатил ее похороны и получил разрешение от родителей Хелен построить ей мавзолей на кладбище Ки-Уэст.

Карл Танцлер в 1940 году.

Он посещал этот мавзолей каждый вечер, а в 1933 году и вовсе украл оттуда тело девушки и перевез его к себе домой. Причиной столь безумного поступка стало то, что якобы Хелен являлась ему в видениях и просила забрать ее из могилы.

Естественно, состояние трупа оставляло желать лучшего, поэтому Танцлер скрепил его кости проволокой. Разложившуюся кожу трупа безумный влюбленный заменил шелковой тканью, смоченной в воске. А на голову разлагающемуся телу одел парик из волос умершей. Он заполнил брюшную и грудную полости трупа тряпками, чтобы сохранить его первоначальную форму, а затем надел на тело платье, а на руки перчатки.

Держал он мертвое тело у себя в постели и ложился спать рядом каждую ночь. Карл использовал большое количество духов, дезинфицирующих и консервирующих средств, чтобы замаскировать запах и предотвратить последствия разложения трупа.

В 1940 году появились слухи, что Танцлер держит в своём доме труп

, поэтому сестра Хелен явилась к нему домой и действительно обнаружила тело. Танцлера арестовали и отправили на психологическую экспертизу. Но он был признан вменяемым.

Граф Карл Танцлер фон Козель с доктором ДиПо и адвокатом Луи Харрисом.

Труп был осмотрен врачами и патологоанатомами. Обнаружилась еще одна шокирующая подробность. Во влагалище мертвой Хелен нашлась вставленная в него бумажная трубка, которая позволяла Танцлеру вступать с трупом в интимную связь.

Тело позже выставили на всеобщее обозрение в морге Дина-Лопес, куда на него пришли посмотреть около 6 800 людей.

Вскоре после ареста Танцлера освободили. Последние свои годы он провел в одиночестве, соорудив чучело Хелен Ойос в натуральную величину, на которое он прикрепил ее посмертную маску. Он умер в 1952 году, и был обнаружен в своем доме через три недели после смерти.

Источник: