Архив за месяц: Ноябрь 2016

В 1968 году ученый-этолог Джон Кэлхун, на базе Американского национального института психического здоровья, поставил впечатляющий эксперимент. Кэлхун, провел аналогию социума мышей с человеческим обществом и на этом сходстве попытался предсказать будущее для всего человечества.Для этого ученый создалтак называемый «рай» для белых мышей. В лабораторных условиях, был выстроен квадратный загон 2х2 м. и высотой — 1,5 м., откуда подопытные не сумели бы выбраться. В конструкции поддерживалась благоприятная температура, присутствовали в изобилии корм и вода, постоянно пополнялись материалы для строительства гнезд. Грызуны находились под беспрерывным контролем ветеринаров, которые отслеживали состояние их здоровья. Были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось присутствие хищников и распространение массовых инфекций. Загон очищали раз в неделю и поддерживали в постоянной чистоте. То есть, для мышей было создано идеальное жизнеобеспечивающее пространство. Ученый описывал свою конструкцию как «мышиную утопию», а свой эксперимент назвал «Вселенная-25». Загон был рассчитан на 3840 мышей, забежим наперед и отметим, что максимальная численность популяции во время опыта достигла уровня 2200 особей и после только сокращалась.

Когда для эксперимента было все подготовленно в мышиный рай запустили 4 пары грызунов. С этого момента отсчитывается стадия А — период освоения. Через 55 дней мышиные семьи начали давать потомство. С момента появления первых детенышей началась фаза — В. Каждые следующие 55 дней, численность грызунов удваивалась. Уже через 315 дней скорость размножения уменьшилась, теперь количество популяции умножалась в двое каждые 145 дней — фаза С. На этом этапе в загоне стало гораздо меньше места, а количество мышей перевалило за 600 штук. У них успела сформироваться своя иерархия и определенная социальная жизнь.

1) Появилась каста «отверженных», что состояла в основном из молодых особей, они были загнаны в центр бака и постоянно становились жертвами агрессии. Вызвано это было тем, что в идеальных условиях загона мыши долго жили и стареющие поколения не освобождали места в социальной нише для молодых особей. Именно поэтому, агрессия была направлена в основном на молодых грызунов. Узнать их можно было по искусанным хвостам и выдранной шерсти. После изгнания самцы, ломались психологически и не желали защищать своих беременных самок.

2) Самки стали более агрессивными, поскольку им самим приходилось защищать свое потомство. Позже, их агрессия перекинулась и на детенышей, которых они убивали и перебирались в верхние гнезда, становясь отшельниками и отказываясь от размножения.

В результате рождаемость упала, а смертность молодняка достигла высоких результатов. В фазу вступила стадия D — смерть мышиного рая. На этой стадии появилась новая категория мышей — «красивые».

3) «Красивыми» — назвали мышей, что проявляли не характерное для своего вида поведение. Они не вступали в борьбу за самку и территорию, не проявляли желания к размножению. Они только ели, пили, спали и чистили свою шерстку.

В последствии «красивые» и самки-отшельницы, стали большинством. Средняя продолжительность жизни мышей составила 776 дней, что на 200-ти дней превысило границу репродуктивного возраста. Количество беременностей в последней фазе «мышиного рая» равнялась нулю. Девиантное поведение спровоцировала у мышей гомосексуализм. Также в мышином социуме, не смотря на изобилие пищи процветал каннибализм. Популяция вымирала и на 1780 день опыта умер последний обитатель «мышиного рая». Мышиный социум самоуничтожился. Рай превратился в ад.

Эксперимент назвали «Вселенная-25», потому что это была 25 (последняя) попытка создать мышиный рай, результат которой был как все предыдущие.

Таким вот образом, на примере мышиного социума, ученому удалось отследить поведения «общества» в условиях сытой беспроблемной жизни. Выявить прямую связь с людьми не составит труда. Вот вам пример люмпенов, матерей-одиночек, насилия в семье, беспричинной агрессии, обленившихся граждан, содомии и социального выживания.

источник

В родне Адольфа Гитлера был сильно распространен так называемый инцухт. Этим термином называются кровосмесительные внутриродовые браки между двоюродными братьями и сестрами, племянницами и дядями и т.п. Вождь Третьего Рейха великолепно об этом знал и побаивался становиться отцом.

Его страхи были вполне оправданы: при скрещивании близкородственных линий велик шанс появления больного потомства. При этом некоторые источники утверждают, что у Гитлера дети все-таки были. По сути вождь нацистов был обычным буржуа с присущими этому классу уважением к семейным ценностям и любви к детям.

Версия британских исследователей

Несколько лет назад британский журнал The Globe опубликовал сенсационный материал. В статье были рассмотрены разные версии, где, когда и в связях с какими женщинами у Адольфа Гитлера могли появиться дети. 100%-но достоверных документальных свидетельств этому нет, но есть много косвенных фактов, указывающих на возможность рождения наследников у зачинщика Второй мировой войны.

Психологи и исследовали всех мастей приписывали Гитлеру и асексуальность, и гомосексуализм, и всевозможные отклонения от нормы. В реальности же фюрер был гетеросексуалом. Он имел столько любовниц и гражданских жен, сколько мог бы иметь любой среднестатистический мужчина в его положении.

Непризнанные сыновья вождя

В ранней молодости у Адольфа была связь с немкой Хильдой Локамп. Она родила будущему фюреру сына. Проследить судьбу мальчика не удается. Гитлер имел любовную связь с его матерью недолго и, что с ней стало после этого, не известно.

Второй случай, когда у него могли появиться дети, связан с Первой мировой войной. В то время ефрейтор А. Гитлер оказался во Франции, где у него была не одна любовная связь. В 1981 году француз Жан-Мари Лоре утверждал, что является незаконнорожденным сыном вождя нацистской Германии. Он даже издал книгу с красноречивым названием «Твоего отца звали Гитлер».

Проект «Тор»

Уже будучи у руля Третьего Рейха, фюрер запустил секретный проект «Тор». По замыслу из семени Гитлера планировалось родить и вырастить множество его гениальных последователей и «истинных арийцев». Для оплодотворения были отобраны молодые, здоровые немки и норвежки 18-27 лет. На свет появилось 22 малыша.

Эти дети сначала содержались в секретной лаборатории за номером 1146, которая числилась за организацией «Лебенсборн». В 1945-ом эта ферма по искусственному воспроизведению арийского потомства была эвакуирована. Детей Гитлера раздали крестьянам из соседних деревень. Многие из них могли выжить и родить фюреру внуков.

Сын за океаном

Был у него и законнорожденный сын, который даже какое-то время воспитывался отцом. Сейчас Вернер Шмедт – а это именно он – живет в США. У официального наследника Гитлера сохранились фотографии с отцом и матерью, а также свидетельство о рождении с конспиративной пометкой в графе «родители»: Г. (отец) и Р. (мать).

Шмедт даже сохранил воспоминания об отце, его любви к сладкому, боязни пауков и других особенностях характера. Матерью могла быть племянница Гитлера Гели Раубаль. Фюрер, как и многие его предки, не смог противостоять искушению вступить в кровосмесительный союз.

К Гели вождь нацистов питал сильную страсть. Молодая женщина либо покончила с собой, либо была убита Гитлером в припадке ревности. 5-тилетний Вернер с тех пор воспитывался немецкими няньками. Последний раз мальчик видел отца перед началом войны, в 1940-ом.

В 1951 году он эмигрировал и окончательно осел в США. Раньше Вернер Шмедт скрывал свою родственную связь с фюрером. Сейчас он готов предоставить свой генетический материал, чтобы ее доказать.

Раиса Горбачёва стала первой супругой главы советского государства, которая стала публичной фигурой. Однако советские граждани считали, что её было слишком много.

Успех

Окончив среднюю школу с золотой медалью, будущая жена Горбачёва без экзаменов прошла в Московский государственный университет, где в дальнейшем и познакомилась с супругом. После окончания ВУЗа Раиса долго искала работу по специальности, и только через 4 года её взяли преподавать в медицинский институт на кафедру философии. Уже в 1967 году она получила ученую степень. Параллельно Горбачёва начала читать лекции во Всероссийском обществе «Знание». В 1985 году после избрания Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС она занялась активной общественной и благотворительной деятельностью – помогала больным детям, участвовала в восстановлении исторических памятников архитектуры и т.д. За эту работу Раиса Максимовна была награждена многими общественными и государственными премиями. При всей своей успешности и образованности первая леди страны не пользовалась любовью советского народа.

Икона стиля

В связи со своей активной жизненной позицией Раиса Максимовна начала регулярно появляться на телеэкранах не только в сопровождении супруга, но и сама. Она показала себя настоящей иконой стиля — её наряды всегда были на высоте. Зарубежная пресса писала о ней, как о единственной кремлевской жене, габариты которой меньше мужа, и наградила званием «коммунистической леди с парижским шиком». Раиса Максимовна всегда выглядела элегантно: и на встрече с королевой Елизаветой II, и во время августовских событий 1991 года. За все годы публичной жизни она ни разу не допустила просчета при выборе аксессуаров: шляпки, украшений или сумочки.

Она никогда не пользовалась услугами западных кутюрье, предпочитая заказывать наряды в «Кузнецком мосту». Безупречное чувство стиля позволяло ей успешно участвовать в моделировании: вносить коррективы в эскизы, выбирать ткани. Каждым своим появлением на публике Раиса Максимовна доказывала всему миру: российские женщины могут выглядеть модно и улыбаться, несмотря ни на что. Кстати, популярный во всем мире журнал мод «Burda moden» стал выходить на русском языке при непосредственном содействии Раисы Горбачевой.

Раздражение народа

Такая «нескромность» Горбачёвой вызвали всеобщую неприязнь. Особенно это касалось женской части населения, которая считала, что первая леди слишком много говорит и часто меняет наряды. У мужчин Горбачёва также вызывала раздражение за то, что оказывала на супруга огромное влияние – он всегда прислушивался к её мнению. В связи с этим порождалась куча сплетен. Один из советских историков утверждал, что её роскошные туалеты были действительно вызывающими. Хотя наряду со своей любовью к красоте и изяществу Раиса Максимовна была очень умной женщиной и могла наравне общаться с первыми лицами иностранных государств. Раздражение у советских людей вызывала и ее менторская манера речи. За все эти качества Раису Максимовну многие считали выскочкой.

Говорят, что она была чрезмерно требовательной к обслуживающему персоналу. Один из помощников президента даже утверждает, что прислуга для первой леди СССР подбиралась сотрудниками КГБ. При этом особое внимание уделялось внешности домашнего персонала – женщины должны были быть не привлекательнее Раисы и не моложе её. Хотя вся эта история может быть всего лишь домыслом её «неравнодушных» почитателей.

Несмотря на такое отношение в своей родной стране, на Западе заслуги Горбачёвой оценили по достоинству. Она вызывала интерес у иностранной прессы, Раисе Максимовне всегда было, что сказать. Раиса Горбачёва достойно представляла свою страну и показала всему миру, какой может быть советская женщина.

Заслуги перед советским народом

Огромную часть своей жизни Раиса Горбачева посвятила общественной деятельности. Она никогда не оставалась в тени, вызывая неприязнь советских граждан. Её внешний вид постоянно обсуждался и подвергался критике. Со временем её имя даже стало встречаться в анекдотах. Уже сегодня современные историки такое отношение связывают с банальной завистью и непониманием.

«Железная дева» — саркофаг с шипами, использовавшийся в качестве орудия пыток.

Когда речь заходит о самых мучительных средневековых пытках, то при упоминании этого «шкафа» с лицом женщины просто кровь в жилах стынет. «Железная дева» — так называли своеобразный саркофаг с острыми шипами внутри. Вот только помещали туда не мумию, а живого человека.

Инструменты пыток. | Фото: thevintagenews.com.

«Железная дева» была настолько мучительным устройством, что некоторые историки сомневаются в его использовании на самом деле, разве что в качестве инструмента запугивания. Однако в конце XIX-начале ХХ веков были найдены документальные подтверждения применения «железной девы». Вот только изобрели ее не в Средневековье (т. к. церковь вела тщательный учет всех используемых видов пыток), а гораздо позже, примерно в конце XVIII века.

Устройство «Железной девы». | Фото: commons.wikimedia.org.

Несчастного помещали в железный шкаф с торчащими внутри острыми шипами. Когда дверца запиралась, 20-сантиметровые шипы вонзались прямо в тело жертве, причем расположены они были таким образом, что не задевали жизненно важные органы. Прокалывались руки, ноги, плечи, живот, ягодицы и глаза. Казнь могла длиться часами, т. к. шипы запирали раны, и кровь сочилась медленно. Закрытое пространство только усугубляло мучения жертвы, вызывая дополнительно клаустрофобию.

Верхушку каждого железного саркофага венчал лик Девы Марии. | Фото: commons.wikimedia.org.

На верхушке жуткого саркофага размещался лик Девы Марии, который олицетворял торжество христианской церкви над еретиками.

«Железная дева», хранящаяся в замке Чиллингем, Англия.

Источник:

Московский метрополитен официально начал свою работу еще в далеком 1935 году. За время его существования эта система городского транспорта видоизменялась и усовершенствовалась, открывались не только новые станции, но и целые линии. Конечно, за длительный период времени просто не могло не обойтись без различного рода аварий. Некоторые из них прошли без потерпевших, в то время как другие привели к ранениям людей. А некоторые и вовсе стали темными пятнами в истории метро Москвы, так как были связаны с гибелью пассажиров.

Авария 1. Крушение поезда между станциями «Автозаводская» и «Коломенская»

Первая крупная авария в Московском метрополитене случилась на Замоскворецкой линии 15 апреля 1979. В тот день между станциями метро «Автозаводская» и «Коломенская» один из вагонов задел своим редуктором конструкционный элемент пути. В результате пять вагонов сошли с рельсов. Многие пассажиры, которые оказались в том поезде получили травмы различно степени тяжести, но погибших не было.

Последствия аварии удалось ликвидировать только спустя 24 часа, а все это время работа Замоскворецкой линии была полностью приостановлена. Расследованием причин случившегося занималась специально созданная для этой цели экспертная комиссия. Оказалось, что были допущены ошибки при проектировании используемых в то время вагонов. Для того чтобы исключить повторение ситуации было разработано специальное устройство, которым были оборудованы все пути метрополитена Москвы.

Авария 2. Возгорание поезда между станциями «Третьяковская» и «Октябрьская»

12 июня 1981 года произошло возгорание поезда, следующего по пути между станциями «Третьяковская» и «Октябрьская». Пожар начался с деревянного ящика, расположенного под одним из вагонов, в котором хранились аккумуляторные батареи. В результате инцидента от огня практически полностью были уничтожены четыре вагона.

По официально озвученной властями информации никто не погиб, но несколько пожарных отравились угарным газом во время устранения возгорания. По данным издания «The New York Times» в тот день от последствий пожара погибло как минимум 7 человек. В своем материале журналисты из США ссылаются на показания очевидцев тех событий.

Авария 3. Трагедия с неисправным эскалатором на станции метро «Авиамоторная»

Крупная авария произошла 17 февраля 1982 года на станции метро «Авиамоторная». В тот день около пяти часов вечера один из эскалаторов, на котором в тот момент находились пассажиры, внезапно ускорил свое движение более чем в два с половиной раза. В результате люди начали терять равновесие и падать вниз, скатываясь по ступенькам и перекрывая выход. Всего в момент аварии на ступенях эскалатора находилось около сотни человек. Некоторые из них, чтобы избежать падения, прыгали на балюстраду.

Власти города Москвы решили не разглашать подробности происшествия и в новостях практически ничего о нем не говорилось. В результате появилось множество слухов. Говорили, будто произошел разрыв цепи эскалатора и стоящие на ней люди падали прямо на движущиеся механизмы и приводные шестерни. Распространялись и якобы свидетельства очевидцев о большом количестве погибших.

По официальной версии в тот день на станции погибло 8 пассажиров, а количество раненных исчислялось десятками. Эти цифры были озвучены властями лишь спустя 9 месяцев после трагедии. Следствие установило, что скатываясь вниз, люди падали друг на друга. Кроме полученных травм причиной смерти людей стала образовавшаяся внизу давка. Как удалось выяснить, авария произошла из-за неисправности оборудования и его неправильного обслуживания.

7 марта 1960 года американский авианосец спас советских моряков, 49 дней дрейфовавших в океане без еды и воды. В невыносимых условиях, с которыми не совладать и опытным морякам, молодым солдатам удалось сохранить лицо и стать героями.

Рискованная попытка

Если прослушать историю об океанском дрейфе 1960 года, не вдаваясь в подробности, то создается впечатление, что четыре молодых моряка с самого начала оказались на совершенно неуправляемой барже в открытом море. Однако это не так. Первое время, судно было на ходу, но из-за разбушевавшейся стихии матросы просто не рисковали приближаться к берегу – корабль бы разнесло в клочья. Тем не менее, после девяти часов непрерывной борьбы со штормом, топливо начало подходить к концу. Держаться на безопасно-удаленном расстоянии они больше не могли. Решили рискнуть – выброситься на берег, то есть совершить сложнейший морской маневр, в ходе которого судно гарантированно погибает. Но неудачно – баржа осталась на плаву, получив пробоину. Пришлось в штормовую погоду, в 18-ти градусный мороз ее заделывать. К отсутствию топлива добавилась еще и течь.

Течение смерти

Судно все дальше уносило от Курильских островов на юго-восток, где баржу подхватило теплое течение Куросио, которое японские рыбаки кличут «течением смерти»: «Еще несколько веков назад было замечено, что иногда японские рыбаки, уйдя даже в тихую погоду на промысел, не возвращались домой. Подхваченные мощными потоками Куросио восточнее островов Рюкю, где его скорость достигает 78 миль в сутки, их уносило в Тихий океан», — писал российский моряк Скрягин.

В скорости Куросио заключалась и другая опасность – в нем не водилось рыбы, а это грозило морякам голодной смертью: «Рыбы не поймали ни одной, хотя все время пытались этим заниматься, готовили снасти из подручного материала, что нашли на борту. Потом узнали, что никакой живности в тех местах не водилось из-за мощного океанского течения», — вспоминал потом Асхат Зиганшин, один из участников дрейфа.

Мартин Иден и гармошка

Людей, дрейфующих в океане, убивает ни голод, ни жажда, а страх – паника, переходящая в безумие. «Ужас овладевает человеком, который затерян в бескрайном водном пространстве. В прошлую войну многие моряки в одиночестве носились по океану в шлюпке или на плоту после того, как их товарищи погибли от ран или голода», — писал о таких случаях американский путешественник Вильям Вильямс. Случай с советскими моряками уникален именно тем, что им удалось сохранить себя. Несмотря на страшный голод, никто из них ни разу не покусился на долю другого. «Мы поддерживали друг друга как могли», — рассказывал потом Поплавский.

Кстати, помогали им в этом герои Джека Лондона. Когда океан бушевал особо неистово, открывали Мартина Идена. Образ этого мужественного человека придавал новые силы. Устраивали даже концерты – на барже чудом оказалась гармошка, правда, дрейф она не пережила – сварили и съели.

Праздник 23 февраля

Еще в начале дрейфа был тщательно проведен учет имеющегося провианта. На барже нашлись: ведро картошки, килограмм свиного жира, начатая и нераспечатанная банка свиной тушенки, буханка хлеба и питьевой воды в баке. В системе охлаждения была пресная вода. Пищу принимали раз в два дня. Когда съели последнюю картошину, в ход пошла кожа – ремни, ботинки, гармошка. Даже кирзовые сапоги пригодились – «варили их в океанской воде, чтобы выварился гуталин, потом резали на кусочки, бросали в печку, где они превращались в нечто похожее на древесный уголь и это ели…Кусочки варева жевали, намазав на них технический вазелин…».

Но голод голодом, а традиции святое. 23 февраля – день Советской армии матросы не могли пропустить, а ведь шел уже второй месяц их «блуждания»: «Никогда не забыть нам 23 февраля. День Советской Армии. Мы решили отметить его обедом. Решить-то решили, а отмечать нечем! Можно было в последний раз сварить «суп». Но Зиганшин сказал: «Суп мы варили вчера. Давайте растянем праздник. Давайте покурим, а пообедаем завтра». Мы согласились. Зиганшин скрутил цигарку, и мы по очереди покурили. Это был наш последний табак».

«Ловушка в квадрате»

Так почему же моряков так долго не могли найти ни советские, ни иностранные суда, ведь они дрейфовали в океане целых 49 дней. Неужели их сочли погибшими сразу после шторма, и никто из части даже не попытался найти их?

На самом деле нет. Спасательные экспедиции были предприняты еще во время шторма, когда удалось вызволить из лап стихии другие унесенные корабли. Но когда баржу Т-36 унесло в открытый океан, поиски прекратились. Почему?

На судне, помимо еды потерпевшие бедствие матросы нашли номер газеты «Красная звезда», в которой рассказывалось о планируемых испытаниях советских ракет именно в тех краях, куда уносили их воды Куросио. Они попали в квадрат, который до 1 марта 1960 года был запрещен для судоходства. На дворе стоял январь…

Долгое время их единственными спутниками оставались акулы. Тем не менее, матросам повезло. Волею случая их отнесло прочь от безлюдных вод, в сторону судоходных путей. Но они с отчаянием проводили несколько уплывающих вдаль кораблей, перед тем, как их заметили американские вертолеты.

Идеология холодной войны

Когда 6 марта над баржей зашумели лопасти вертолета, матросы уже были на грани истощения. Но даже несмотря на это, они побоялись сразу принять помощь американцев – шел 60-й год, разгар холодной войны. «Я услышал шум и вышел посмотреть. Оказалось, над нами был вертолет. Мы еще не понимали, кто это, но попытались объяснить, что нам нужны продукты, топливо и карта. Мы могли пойти своим ходом», — рассказывает Зиганшин. Ответа не последовало, авианосец уплывал, унося с собой последнюю надежду на спасение.

Но на следующий день, корабль вернулся, и изнеможенные матросы услышали на ломаном русском: «Помощь нужна?»

На авианосце матросам понадобилось какое-то время, чтобы восстановиться и прийти в себя. Вместе с вернувшимися силами пришло и осознание: ««Мать честная! Мы же на американском авианосце!» Вдруг дезертирами объявят? Или, того хуже, предателями.

Эта тревога не оставляла их еще год после чудесного спасения. Зиганшин вспоминал потом, что даже когда вернулся в свою часть на Курилы, долго не верил, что все закончится без последствий. Ведь еще когда американский авианосец доставил группу в Сан-Франциско, им позвонил журналист из «Правды» и намекнул, как бы не сболтнули они чего лишнего. А во время дрейфа к семьям пропавших приходили на обыск – искали дезертиров! Но на Родине, их встретили как героев, а в Сызрани именем Асхата даже улицу назвали.

Популярнее «битлов»

Возращение команды, которую считали погибшей, было триумфальным. После удивительного кругосветного путешествия – Курилы, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж, в Москве их ждала торжественная встреча: толпы людей, поздравления, цветы. Еще до возвращения советские газеты успели в самых ярких красках рассказать о героическом дрейфе и человеческом благородстве. В СССР матросы стали популярнее «битлов». По радио шли передачи, про них снимали фильмы. Владимир Высоцкий посвятил им один из своих рок-н-рольных хитов: «Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел свой сапог».

Они стали звездами. Их осаждали толпы поклонниц. Асхат вспоминал: по двести-триста писем в день приходило. Девушки жаждали более близкого знакомства с храбрым моряком. Предлагали даже жениться. Некоторые завлекали приданным: «квартирой, машиной», а у кого-то, напротив, был корыстный интерес. Вспоминали о ключе от Сан-Франциско, который преподнес героям мэр города, спрашивали из золота ли, сколько весит. «Они не знали, что ключ только так называют, на самом деле он из прессованного картона», — смеялся потом Зиганшин.

источник

П. Захаров-Чеченец. Портрет А. П. Ермолова.

В массовом сознании имя генерала Ермолова ассоциируется с покорением Кавказа и военными подвигами. О его личной жизни до недавних пор писали только то, что он никогда не был женат. Однако во время своего пребывания на Кавказе Ермолов трижды вступал в «кебинный брак», то есть жил со «временными женами». И этот факт добавляет еще один штрих к его портрету. Историки утверждают, что генерал был весьма сложной и противоречивой личностью, и многие его поступки сегодня получают неоднозначные оценки.

Слева – А. П. Ермолов. Неизвестный художник. Справа – А. П. Ермолов. Гравюра А. Ухтомского, 1810 | Фото: liveinternet.ru и gorets-media.ru

Алексей Петрович Ермолов никогда не был женат и даже, по свидетельству его современников, чуждался дамского общества. Впрочем, этому можно найти вполне рациональное объяснение. Генерал в написанных позже воспоминаниях признавался: «Вместе с Волынскою губерниею оставил я жизнь самую приятную. Скажу в коротких словах, что страстно любил W., девушку прелестную, которая имела ко мне равную привязанность. В первый раз в жизни приходила мне мысль о женитьбе, но недостаток состояния обеих сторон был главным препятствием, и я не в тех уже был летах, когда столько удобно верить, что пищу можно заменять нежностью. Впрочем, господствующею страстью была служба, и я не мог не знать, что только ею одною могу я достигнуть средств несколько приятного существования. Итак, надобно было превозмочь любовь. Не без труда, но я успел».

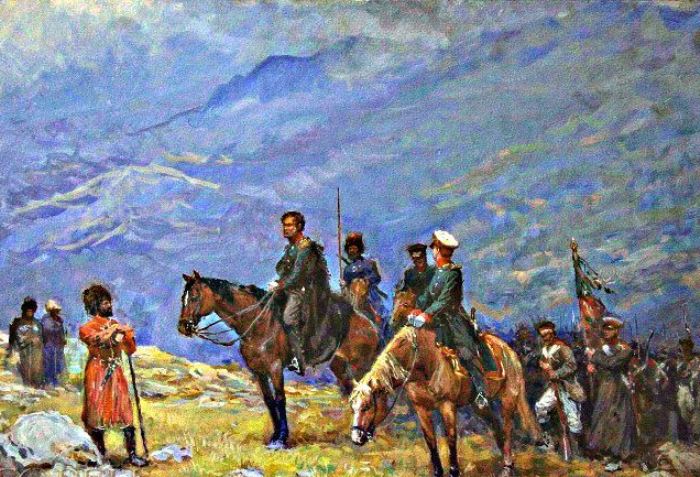

В. Выборжанин. Ермолов на Кавказе | Фото: gorets-media.ru

Но во время пребывания на Кавказе в 1816-1827 гг. генералу больше не приходилось превозмогать свои чувства. У местных мусульманских народов существовал обычай «кебинных браков», то есть браков на время. Это предполагало заключение своеобразного договора о сожительстве, по которому муж обязался выплатить определенную денежную сумму (калым) – и мусульманка становилась его законной женой на договорной срок. Дети, рожденные в таком браке, считались законными, но не наследовали состояние отца.

Дж. Доу. Портрет А. П. Ермолова, ок. 1825. Фрагмент | Фото: gallerix.ru

3 ноября 1819 г. Ермолов прибыл в Тарку, где заключил кебин с местной жительницей по имени Сюйда. По договору, рожденные в этом браке девочки должны были остаться с матерью, а мальчики – с отцом. Сюйда родила генералу сына Бахтияра (при крещении – Виктора), который впоследствии жил с отцом. Сюйда не захотела уезжать вместе с мужем, поэтому она вскоре вернулась к отцу, а затем – вышла замуж за местного жителя.

Сыновья генерала А. П. Ермолова | Фото: gorets-media.ru

Второй кебинный брак Ермолова продлился дольше – кумычка Тотай была его временной женой на протяжении семи лет. Этому браку предшествовала настоящая детективная история: после заключения договора родители невесты внезапно передумали и отдали ее замуж за односельчанина. А через две недели генерал похитил девушку и увез с собой в Тифлис. Через 7 лет, перед отъездом на родину, он вернул ее родителям – Тотай не захотела принять христианство, венчаться и уехать вместе с ним. Так же, как и Сюйда, вскоре она повторно вышла замуж. Рожденные в браке с генералом двое сыновей – Аллах-Яр (Северьян) и Омар (Клавдий) остались с отцом, а дочь Сатиат (София) – с матерью. Ежегодно Ермолов выплачивал Тотай 300 рублей, а дочери – 500.

Слева – Сын Ермолова Клавдий Алексеевич. Справа – Портрет дочери Ермолова Сатиат (Софии). Акварель неизвестного автора, 1841| Фото: voinanet.ucoz.ru и liveinternet.ru

Реклама

Была еще третья временная жена – Султанум, но о ней почти ничего не известно. Она родила генералу сына Петра, который умер в юности. У Ермолова был еще внебрачный сын Николай, но он родился уже в России, от горничной.

Головинский проспект в Тифлисе, заложенный при генерале Ермолове. Ныне проспект Руставели | Фото: gorets-media.ru

А. П. Ермолов в старости | Фото: liveinternet.ru

Сыновья, первое время носившие фамилию Горские, как писал Ермолов, «без всяких прав на наследие, без покровительства и довольно несчастливые происхождением», тем не менее заботой отца обделены не были. Все они получили образование в престижных военных училищах. Генерал добился, чтобы их признали его сыновьями, записали в дворянство и разрешили носить фамилию Ермоловы.

Памятник генералу Ермолову в Орле | Фото: lifeisphoto.ru

Деятельность Ермолова на Кавказе получила разноречивые отзывы. Кто-то пишет о чрезмерной жестокости генерала при подавлении мятежей кавказцев, а кто-то подчеркивает его роль в прекращении разбойных набегов и грабежей, в строительстве городов, в развитии сельского хозяйства и торговли. Так же неоднозначны оценки его кебинных браков. Вопросы вызывает тот факт, что временные браки были разрешены не у всех мусульман – только у шиитов, а у суннитов, к которым принадлежали кумыки, они запрещались. Ермолов же и вовсе не был мусульманином. В таком случае возникает вопрос о законности этих брачных союзов.

Памятник генералу Ермолову в Пятигорске | Фото: ruskombat.info

Памятник генералу Ермолову в Пятигорске

Источник: