Архив за месяц: Ноябрь 2016

Советский Союз начал формирование подразделений пловцов для операций во время Второй мировой войны. В 1941 г. первое подразделение боевых водолазов было создано в Ленинграде.

В настоящее время русские боевые пловцы являются частью морского спецназа. Морской спецназ является подразделением отдела разведки ВМФ России. В 2000— 2001 гг. они были переименованы в Отряды по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Официально не признается существование морского спецназа в бывших советских республиках (кроме Украины, которая унаследовала группы морского спецназа Черноморского флота СССР). Для того чтобы иметь морской спецназ в Черном море, ВМФ России пришлось перевести часть боевых пловцов Каспийской флотилии под командование Черноморского флота.

Среди разведчиков ВМФ и ВС России все группы морского спецназа называются ОМРП (Отдельный морской разведывательный пункт) и имеют свои номера; например, группа специального назначения Балтийского флота официально называется 561-м ОМРП.

Морской спецназ имеет и неофициальные названия. Например, группа спецназа Балтийского флота неофициально называется «Парусники», так как подразделение дислоцируется в местечке Парусное, а в 50—60 гг. они неофициально назывались «потехинцы» по фамилии их первого командира полковника Потехина.

Иногда средства массовой информации сообщают подробности подготовки и действий советских боевых пловцов; кроме того, появляются данные о том, что они находятся в системе спецназа КГБ. Другие источники упоминают подразделения под кодовыми названиями «Дельфин», «Омега», «Барракуда» и т, д. Но морской спецназ никогда не использовал такие имена, и все это — скорее ложная информация, которая продается журналистам, которые норовят публиковать «секретную» информацию о спецподразделениях, не удосужившись ее как следует проверить.

Спецназ ВМФ выполнял задачи в любой из трех стихий. Боевые пловцы охраняли советские суда во время молодежного фестиваля на Кубе в 1978 г., сопровождали Президента СССР Горбачева во время зарубежных визитов в Рейкьявик и на Мальту. В течение трех суток 16 спецназовцев, сменяя друг друга, несли боевое дежурство подводой, имея приказ стрелять в любую движущуюся цель в радиусе двухсот метров от охраняемого объекта.

Приходилось пловцам решать задачи по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, поиску во взаимодействии с МВД опасных преступников в горно-лесистой местности, ликвидации последствий техногенных катастроф. Несколько раз подразделения морского спецназа привлекались для проверок военных и гражданских объектов внутри страны; тогда пловцы «минировали» стратегические автомобильные и железнодорожные мосты, скрытно проникали на территорию секретных баз ВМФ и атомные электростанции.

Шесть лет боевые пловцы ВМФ СССР несли службу по охране базы Дахлак в Эфиопии. Из окруженного эритрейскими войсками порта они уходили на последнем советском корабле.

После распада СССР наиболее боеспособная часть военно-морского спецназа осталась на территории Украины. Существующие сегодня в составе ВМФ России части специального назначения ни в чем не уступают своим советским предшественникам, а в отдельных вопросах даже превосходят их.

Организация, задачи и подготовка

ПДСС (противодиверсионные силы и средства) являются подразделениями специального назначения по борьбе с подводными диверсиями. Они появились в структуре ВМФ СССР в конце 60-х гг. для предотвращения возможных атак боевых пловцов вероятного противника.

Считается, что в каждом подразделении — около 50— 60 боевых пловцов. Каждый ОМРП — около 120—200. Считается, что в составе каждого военного флота (их всего четыре: Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский) есть свой ОМРП.

В СССР перед морским спецназом стояло несколько задач; основными были ведение разведки на приморских направлениях, уничтожение мобильных пусковых установок, командных пунктов, средств ПВО, гидротехнических сооружений и кораблей противника.

Параллельно с этими подразделениями на каждом флоте существовали отряды подводных противодиверсионных сил и средств (ППДСС), созданные для охраны военно-морских баз от вражеских пловцов.

Кстати, именно в системе формирований ППДСС существовали специальные станции дрессировки животных. Одна из таких баз находилась под Севастополем. Дельфинов, белух, сивучей, котиков пытались обучить действиям подводных диверсантов или боевых пловцов. Животных заставляли отыскивать на дне моря различные предметы, вести подводную съемку, находить и уничтожать вражеских водолазов-разведчиков. Наконец, животных использовали в качестве подводных диверсантов: к их спине прикрепляли мину, которую они должны были доставить к днищу корабля или подводной лодки и там привести в действие, уничтожив корабль.

Система подготовки спецназа и антидиверсионных групп ВМФ разительно отличалась от методик, применявшихся в других силовых ведомствах. Начиналось все с жесткого отбора кандидатов. В течение полугода имевших до армии навыки подводного плавания и спортивные разряды призывников обучали по специальной программе, где физическая и психологическая нагрузки были близки к предельным. По свидетельствам бывших боевых пловцов, одним из испытаний был ночной марш-бросок без указания дистанции и времени бега. И когда под утро наступало полное физическое истощение, начинала проявляться психологическая устойчивость.

После перевода из учебного в боевое подразделение матросы срочной службы приступали к теоретическим и практическим занятиям. Обязательный курс включал в себя водолазную, воздушно-десантную, навигационно-топографическую, горную специальную, морскую, физическую подготовку, минно-подрывное дело, рукопашный бой, выживание в любых условиях, изучение иностранных армий и возможных театров военных действий, радиодело и многое другое, необходимое в современной войне. Поскольку специфика службы предусматривала ведение боя, в том числе и под водой, то помимо обычного стрелкового оружия спецназовцы изучали подводное оружие. Доставка боевых пловцов к объектам могла осуществляться наземным, морским и воздушным способами. Десантирование производилось со сверхмалых высот, что существенно увеличивало риск.

Известные операции

22 октября 1938 г. в ходе учений подразделений Тихоокеанского флота во Владивостоке группа военных водолазов совершила выход из подводной лодки через торпедные аппараты, вошла в акваторию военно-морской базы и произвела диверсию. Пловцы использовали дыхательные аппараты замкнутого цикла, сухие костюмы, пистолеты и гранаты. Однако первый опыт применения боевых пловцов так и остался опытом; первое постоянное подразделение морского спецназа было образовано уже в годы войны. За время войны пловцы РОН неоднократно совершали боевые выходы. Вот только самые первые из них.

11 августа 1941 г. на острове Голодай (теперь — остров Декабристов) под Ленинградом была создана рота особого назначения (РОН) — первое советское подразделение боевых пловцов. Его командиром стал Иван Васильевич Прохватилов.

Август 1941 г.: аквалангисты РОН отбуксировали морскую мину и разрушили мост через реку Нарва, к которому подошли немецкие войска.

Сентябрь 1941 г.: в районе Ладожского озера финские войска захватили острова к югу от Выборга, окружив

23 советские части, которые находились в порту Выборг. Два аквалангиста прошли под водой к острову, проложили кабель, обеспечив связь. Боевые пловцы РОН, обследуя кабель, обнаружили, что финны отказались от планов захвата острова.

Октябрь 1941 г.: начало подготовки пловцов на Тихоокеанском флоте.

После окончания войны РОН и все подобные подразделения были официально расформированы.

Однако вскоре стало понятно, что подразделения морских диверсантов и разведчиков необходимы.

1953 — создание 6-го ОМРП в составе Черноморского флота.

1954 — следы боевых пловцов были найдены на пляже возле одного из санаториев. Впоследствии там была установлена сигнализация; событие подтолкнуло СССР к ускоренному формированию подразделений боевых пловцов.

15 октября 1954 г. — в составе Балтийского флота был создан 561-й ОМРП.

1968 — 6-й ОМРП был преобразован в 17-ю отдельную бригаду специального назначения.

1969 — соответствующие подразделения были сформированы в Тихоокеанском, Балтийском и Северном флотах.

1970 г. и позднее — аквалангисты из отдельных бригад специального назначения работали в Анголе, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Никарагуа, Эфиопии и других странах, часто по просьбе их правительств. В Анголе и Никарагуа пловцы охраняли советские корабли и консультировали местные вооруженные силы.

1989 — Михаил Горбачев и Джордж Буш — старший встретились на борту советского корабля «Максим Горький» у берегов Мальты. В течение 3 дней боевые пловцы Балтийского флота (в том числе из состава 561-го ОМРП) и спецназ обеспечивали безопасность встречи.

1990 — 17-я отдельная бригада специального назначения была преобразована в 1464-й ОМРП.

Январь—май 1995 г. — несколько моряков, курсантов, прапорщиков и офицеров из разных ОМРП в качестве добровольцев приняли участие в первой чеченской войне. Они были включены в состав разведывательных подразделений морской пехоты.

2004 — на канале «Россия» был показан документальный фильм, посвященный некоторым операциям спецназа, которые не были известны широкой общественности. Фильм назывался «Спецназ; Операции». Среди других историй в фильме изображен эпизод о тактике русских пловцов ПДС.

2008 — во время войны в Южной Осетии боевые пловцы Черноморского флота России успешно разрушили грузинские торпедные катера и ракетные катера в порту Поти.

Оборудование и вооружение

На вооружении боевых пловцов стоят различные дыхательные аппараты, в т. ч. изолирующие, сверхмалые подводные лодки типа «Пиранья» (может нести 6 боевых пловцов и их оборудование), сверхмалые подводные лодки типа «Сирена» (может быть запущена через торпедный аппарат обычной подводной лодки и нести 2 пловцов с оборудованием), электрические буксировщики типа «Акула», подводные лодки «Тритон-1» (может нести 2 пловцов), подводные лодки типа «Тритон-2» (может нести до 6 пловцов), подводные носители «Протей-5» и аналогичные (для одного водолаза). Из специального подводного оружия на вооружении стоят пистолеты СПП-1 и автоматы АПС.

Слово «лилипут» увидело свет в 1727 году,

когда были напечатаны «Путешествия Гулливера».

Достоевский придумал слово «стушеваться».

Слово «хлыщ» изобрел писатель Иван Панаев. Слово появилось всего сто лет назад.

Слово «изнеможденный» придумал Велимир Хлебников.

Салтыков-Щедрин придумал слова «головотяп» и «головотяпство».

Слово «бездарь» впервые употребил поэт Игорь Северянин.

Много слов придумал Карамзин. Ему принадлежит авторство слов «влияние», «трогательный» и «занимательный».

Ломоносовым были введены слова «градусник», «преломление», «равновесие», «квадрат», «кислота» и «минус».

Карамзин придумал слово «промышленность», а Салтыков-Щедрин — слово «мягкотелость».

источник

Его неоднозначная судьба отразила всю сложность современной истории: он разрабатывал самое страшное оружие и получил Нобелевскую премию мира.

Между миром и наукой?

РДС-6с — это название первой водородной бомбы, созданной в Советском Союзе. Разработкой руководил Андрей Сахаров и Юлий Харитон. «Огненный гриб» впервые увидели на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года. За эту работу Сахаров получил звания академика и Героя Социалистического Труда.

Сам ученый говорил так: «Мы исходили из того, что эта работа — практически война за мир. Работали с большим напряжением, с огромной смелостью… Со временем моя позиция во многом менялась, я многое переоценил, но все-таки я не раскаиваюсь в этом начальном периоде работы, в которой я принимал с моими товарищами активное участие… Я считаю, что в целом прогресс есть движение, необходимое в жизни человечества. Он создает новые проблемы, но он же их и разрешает… Я надеюсь, что этот критический период человеческой истории будет преодолен человечеством. Это некий экзамен, который человечество держит. Экзамен на способность выжить».

Нужно ли покаяние?

Виктор Астафьев писал о Сахарове: «Создав оружие, которое сожжет планету, так и не покаялся. Такая маленькая хитрость – умереть героем, совершив преступление».

Алесь Адамович считал, что общественная деятельность Андрея Сахарова – это его своеобразное покаяние перед миром, однако сам ученый этого никогда не признавал: «Сегодня термоядерное оружие ни разу не применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта (глубже чего-либо еще) — чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось».

Только ли бомба?

Кроме работы над водородной бомбой, Сахаров доказал свою научную состоятельность тем, что он — автор теории барионной асимметрии Вселенной, индуцированного тяготения. Андрей Дмитриевич занимался магнитной гидродинамикой, физикой плазмы, элементарными частицам. Он не был похож на злобного гения, скорее на человека, полностью погруженного в науку, которого повседневная, бытовая жизнь мало задевает. Один из его сотрудников, Ю. Н. Смирнов, пишет в своих воспоминаниях: « Его видели в ботинках, принадлежащих к разным парам. Однажды на полигоне он многих удивил большим круглым вырезом сверху на одной из своих туфель. Объяснение оказалось неожиданно простым: ногу нестерпимо жало и Андрею Дмитриевичу пришлось воспользоваться ножницами… »

Может ли помочь подпись?

Андрей Дмитриевич был одним из тех, кто подписал письмо от имени группы советских учёных. Сейчас оно известно как «Письмо трехсот». Это обращение было направленное в Президиум ЦК КПСС 11 октября 1955 года.

Ученых, отставивших подписи, беспокоило состояние биологии в стране. Письмо стало отправной точкой для окончания «лысенковщины»: Д. Лысенко и его соратники были уволены с руководящих постов, связанных с Академией наук СССР. Так ученые доказали, что и они, а не только политики, могут быть силой.

Причины опалы?

Сахаров, помимо научной работы, был известен своей правозащитной деятельностью. В июне 1968 года за рубежом появилась его статья «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней он выразил опасения, касающиеся дегуманизации человечества и преступлений против свободы. Он выступил за отмену цензуры и политических судов, осуждал процессы над диссидентами.

В итоге последовало отстранение Сахарова от работы и увольнение со всех постов.

За что дали Нобелевскую премию мира?

9 октября 1975 года году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. Формулировка была такова: « За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Его Нобелевская лекция называлась «Мир, прогресс, права человека». В ней Сахаров сказал следующие: «Важно, что только в атмосфере интеллектуальной свободы возможна эффективная система образования и творческой преемственности поколений. Наоборот, интеллектуальная несвобода, власть унылой бюрократии, конформизм, разрушая сначала гуманитарные области знания, литературу и искусство, неизбежно приводят затем к общему интеллектуальному упадку, бюрократизации и формализации всей системы образования, к упадку научных исследований, исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду».

Связь с ЦРУ?

Много лет идут споры о том, был ли Сахаров агентом влияния ЦРУ. Приводятся копии рассекреченных документов. Например, аналитическая записка «Сахаров и Солженицын: советская дилемма», датированная 26 сентября 1973 года. В ней говорится, что Сахаров смог «превратить свою судьбу в международную проблему» и своими публикациями помог вызвать реакцию, которая поставила под сомнение «советскую политику разрядки».

Академик Дмитрий Лихачев сказал о Сахарове: «Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывающий своих современников к нравственному обновлению ради будущего. И, как всякий пророк, он не был понят и был изгнан из своего народа».

источник

Сколько денег было у царской семьи?

Оценки разнятся: от такой, что Романовы были богатейшими людьми своего времени до такой, что им приходилось экономить. В любом случае интересно, куда подевались деньги царской семьи после революции.

Самый богатый святой

В 2012 году американский портал Сelebrity Net Worth составил рейтинг двадцати пяти самых богатых людей тысячелетия. В этом рейтинге Николай II оказался на пятом месте в общем списке. Его состояние Сelebrity Net Worth оценил в 300 миллиардов долларов (в пересчете на современные деньги). Так как царская семья была канонизирована, то Николай II в рейтинге значится как «самый богатый святой».

Сразу оговоримся, американский портал не приводит каких-либо документов, подтверждающих капитал Николая II в 900 миллионов долларов (до пересчета). Поэтому проверим цифры сами.

Поиски компромата

После февральской революции одной из первейших задач Временного правительства стала дискредитация царской семьи. Необходимо было рассказать народу о том, как вольготна и роскошна была жизнь царя и его семьи, какие басноловные капиталы лежат на их заграничных счетах.

За дело взялся первый глава Временного правительства князь Георгий Львов. Чиновники Кабинета были в своем большинстве лояльны новой власти, поэтому искать долго не пришлось. В 1920 году, во время допроса по делу о расстреле царской семьи, который вел следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Николай Соколов, князь Львов вспоминал: «Разрешался также вопрос о средствах, принадлежавших Царской Семье. Семья, конечно, должна была жить на свои личные средства. Правительство должно было нести лишь те расходы, которые вызывались его собственными мероприятиями по адресу Семьи. Их личные средства были выяснены. Они оказались небольшими.

В одном из заграничных банков, считая все средства Семьи, оказалось 14 миллионов рублей. Больше ничего у Них не было».

В книге историка Игоря Зимина «Царские деньги. Доходы и расходы семьи Романовых» дается следующий расклад:1 мая 1917 года у царской семьи было: в процентных бумагах – 12 110 600 рублей; на текущих счетах – 358 128 рублей 27 копеек, наличными — 3083 руб. 42 копеек. Общая сумма: 12 471 811 рублей 69 копеек. По курсу доллара того времени (1/11) — 1,13 миллионов долларов.

Аноним сообщает

В августе 1917 года в Петрограде вышла книга анонимного автора «Падение Романовых». Личность анонима не установлена, но очевидно, что он был близок к комиссару Временного правительства Головину, который был ответственен за прояснение сведений о капиталах царской семьи.

В этой книге указаны следующие цифры личных средств августейшей семьи: Николай II – 908 000 руб.; Александра Федоровна – 1 006 400 руб.; Цесаревич – 1 425 700 руб.; Великая княжна Ольга Николаевна – 3 185 500 руб.: Великая княжна Татьяна Николаевна – 2 118 500 руб.; Великая княжна Мария Николаевна – 1 854 430 руб.; Великая княжна Анастасия Николаевна – 1 612 500 руб. Итого: 12 111 030 рублей.

Как можно видеть, никаких миллионов долларов не было у царской семьи и по этим подсчетам, хотя автор «Падения Романовых» также писал о таинственных счетах в зарубежных банках. Что же это за счета?

Счета в заграничных банках

Были ли у царской семьи счета в заграничных банках? Ответ на этот вопрос лучше искать в трудах исследователей, а не на американских сайтах с сомнительными источниками данных.

Самое серьезное исследование на эту тему провел британский историк и финансист Сити Уильям Кларк, автор бестселлера «Потерянные сокровища царей».

Он выяснил, что крупные суммы семья Александра III хранила в Bank of England. Вступивший на престол в 1894 году Николай Александрович решил закрыть заграничные счета по понятной причине: страна в то время была вынуждена прибегать к зарубежным заимствованиям, из-за чего складывалась достаточно абсурдная ситуация: царь давал Российской империи деньги под солидный процент. В то время закрытие счета и перевод средств было непростым делом, поэтому процесс растянулся на целых шесть лет.

Историк Олег Будницкий, занимавшийся поисками информации о царских счетах в заграничных банках, в одном из английских архивов нашел папку с говорящим названием «О заграничных имуществах покойного императора». В ней были рассказы по данной теме лиц, имевших непосредственное отношение к финансам Российской империи.

Князь Сергей Гагарин, который работал в министерстве Двора рассказывал: «Во время бывших в России в 1905-1906 годах беспорядков по распоряжению министра императорского двора были переведены за границу принадлежавшие августейшим детям государя императора суммы в размере, кажется, около 4-4,5 миллиона рублей. Средства эти образовались путем накопления отпускавшихся, согласно основным законам, ассигнований на содержание детей царствующего императора. Деньги эти были помещены на хранение в банкирский дом Мендельсона в Берлине».

Гагарин, таким образом, прямо говорит о том, что в 1905 году Николай II перевел за границу средства, предназначавшиеся детям.

О счетах в немецком банке Мендельсона писал и один из распорядителей средств русской эмиграции, атташе в США Угет: «Насколько мне известно, лишь у Мендельсонов в Берлине остались небольшие вклады русскими процентными бумагами, сделанные государыней на имя каждого из ее детей. Если не ошибаюсь, нарицательная сумма каждого из вкладов составляла 250 000 рублей».

«Анастасия» и комиссия

Вопрос о зарубежных счетах Николая II вынужденно был поднят уже в 20-е годы, в связи с появлением в Германии первой «Анастасии», которая заговорила о якобы причитающихся ей деньгах.

Русскую эмиграцию взбудоражило это «воскрешение». В Европе находилось много бывших чиновников и приближенных августейшей семьи. В конце концов было решено созвать комиссию и раз и навсегда прийти к согласию по щепетильному вопросу.

Такая комиссия была собрана 26 февраля 1929 года. Вердикт её был однозначен: «Государь император и его августейшая семья никаких имуществ за границей не имели, кроме небольших капиталов дочерей государя, около одного миллиона марок на каждую, в банке Мендельсона в Берлине».

Бывший советник министра иностранных дел Борис Нольде подчеркнул, что в связи с Первой мировой войной «суммы эти были секвестрированы и затем, невостребованные, подверглись, вероятно, всем последствиям инфляции и превратились в ничто».

В марте 1930-го протокол этого совещания был опубликован в парижской газете «Возрождение».

Наследники

В 1934 году суд Центрального района Берлина признал и наследников царских денег. Ими стали великие княгини Ксения и Ольга, графиня Брасова, и родственники покойных княжон по линии императрицы Александры Федоровны.

Как и говорил Борис Нольде, инфляция обесценила вклады. Суд выдал официальные бумаги на право наследства только через четыре года после определения наследников, в 1938 году. Сумма оказалась действительно смехотворной: меньше 25 тысяч фунтов стерлингов. Разделенные между всеми наследниками, эти средства не представляли почти ничего. Великая княгиня Ксения Александровна даже не стала забирать причитавшуюся ей долю.

источник

Политолог рассказал о причинах нарастания нетерпимости к украинским националистам в Польше.

Украина продолжает портить свои отношения не только с Россией, но и со своими соседями по Евросоюзу. Так, в ФАН обратили внимание на реакцию главы украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, который недавно выступил с критикой в отношении Польши из-за установки на мемориале Неизвестного солдата, расположенного в Варшаве, мемориальной доски, увековечившей имена поляков, погибших при борьбе с экстремистами «Украинской повстанческой армии»* (УПА).

В свою очередь, данное положение дел в украино-польских взаимоотношениях в интервью изданию прокомментировал известный на Украине политолог Михаил Погребинский. Эксперт усмотрел основную причину продолжения раскола в политических отношениях двух стран в том, что в Киеве до сих пор высокие посты занимают активные националисты, а власти продолжают оказывать им поддержку: «Поскольку власть наша не в состоянии или не хочет избавиться от этих людей, понятно, что напряжение в отношениях с Польшей постепенно будет нарастать».

Однако в нарастания напряжения в отношениях с Польшей Погребинский увидел причину и в польских националистах из пришедшей к власти партии «Право и справедливость» (ПиС). При этом он отметил, что члены этой партии всегда отстаивали мнение, что «Украина несет ответственность за геноцид поляков в 43-м году». Комментируя эффект от доминирования на польской политической арене представителей ПиС политолог заключил: «Современная Польша никогда не простит Украине Бандеру и УПА*. По большому счету здесь нет ничего удивительного», — обратив внимание на радикальность позиции поляков по отношению к преступлениям членов УПА*.

*Организация запрещена на территории РФ.

Источник: https://newinform.com/90423-pogrebinskii-napryazhenie-s-pols…

Больше полувека нашей страной управляли люди под псевдонимами. Можно предположить, что это связано с тем, что советские вожди вышли из подпольных ячеек и царских каторг, но если начать разбираться, оказывается, что причины к смене имени у каждого из революционеров были свои. Какие же причины к смене имени были у Иосифа Джугашвили?

За всю жизнь у Сталина было три десятка псевдонимов. При этом показательно, что Иосиф Виссарионович не делал из своей фамилии тайны. Кто сейчас вспоминает Апфельбаума, Розенфельда и Валлаха (Зиновьев, Каменев, Литвинов)? Но Ульянов-Ленин и Джугашвили-Сталин — на слуху. Сталин выбрал псевдоним вполне сознательно.

По мнению Вильяма Похлебкина, который посвятил этому вопросу работу «Великий псевдоним», при выборе псевдонима совпало несколько факторов. Реальным источником при выборе псевдонима стала фамилия либерального журналиста, вначале близкого к народникам, а затем к эсерам Евгения Стефановича Сталинского, одного из видных русских профессиональных издателей периодики в провинции и переводчика на русский язык поэмы Ш.Руставели — «Витязь в тигровой шкуре». Сталин очень любил эту поэму.

источник

Чтобы найти себе жену, российские цари XVI-XVII вв. устраивали смотры невест, на которые допускались только самые красивые и здоровые девственницы. Боярские семьи конкурировали между собой за возможность выдать замуж свою невесту. От результатов этого средневекового кастинга зависели судьбы именитых родов и даже ход истории Московского царства.

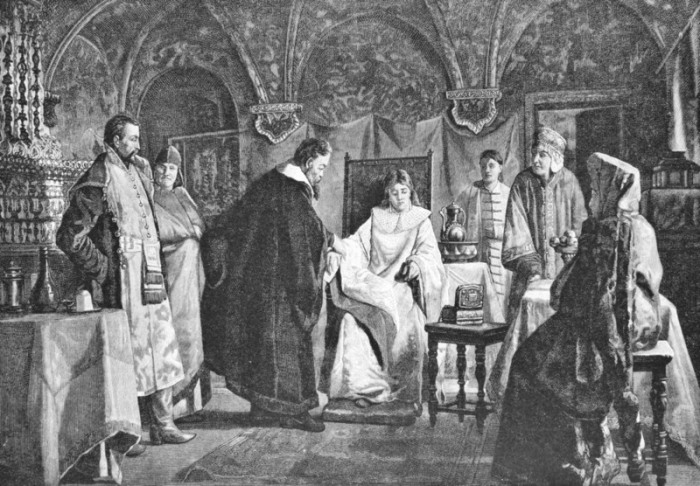

Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем. Седов Г.С., 1882 год.

В XV-XVI вв. у российских царей было множество проблем при выборе невесты. Европейские королевские семьи не желали отправлять своих дочерей в этот дикий, изолированный край. Они также не хотели, чтобы их благочестивые принцессы крестились в православную веру.

Породниться со знатными родами России было не намного проще. Хоть московские цари и считались всесильными, на самом деле они находились в зависимости от боярских семей. Здесь брачным вопросам постоянно мешали интриги и борьба за власть.

Выбор невесты. Никитин С.

В 1505 году будущий царь Василий III решил провести первые на Руси смотрины невест, чтобы выбрать идеальную спутницу жизни. Этот обычай, заимствованный из Византийской империи, стал популярным в России на следующие две сотни лет.

Выбор царской (великокняжеской) невесты. Репин И.Е., 1884-1887.

На первом этапе «отбора» представители царя ездили по всем уголкам страны с особым царским указом. В нем предписывалось представить всех молодых девушек на «региональные смотры». Царские послы отбирали кандидаток по многим параметрам. Царская невеста должна была быть высокого роста, красивая и здоровая. Большое внимание уделялось наличию многих детей у ее родителей. Естественно, проверялась «политическая благонадежность» семьи девушки.

Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышнею Марией Ильиничной Милославской (Выбор царской невесты). Нестеров М., 1887.

От 500 до 1500 отобранных девушек отправлялись в Москву для участия в следующем туре отбора. Соперницы представали перед жюри из придворных и врачей, где отсеивались в несколько туров. Здесь уже начинались придворные интриги. Благородные семьи продвигали своих родственниц и пытались протащить их в финал. При этом против особо перспективных кандидаток на титул царицы даже организовывались сговоры.

Боярский свадебный пир. Маковский К.Е., 1883 год.

Несколько десятков девушек, прошедших предыдущие этапы отбора, выходили в финальный раунд. Это было очень похоже на телевизионное шоу «Холостяк».

Выбор невесты. Кириллов И.

Их поселили в большом красивом доме, всех одели в красивые платья. Наконец, когда прибыл царь, к нему в комнату заходили будущие невесты и кланялись в ноги. Царь давал каждой из девушек платок, вышитый золотой или серебряной нитью и жемчугом.

Под венец. Маковский К.Е., 1884 год.

Царь наблюдал за кандидатками, когда все вместе обедали за одним столом, а также в приватном общении, чтобы сделать правильный выбор из этой прекрасной компании. Когда царь сделал свой выбор, он передал суженой золотое кольцо. В 1505 году Соломония Сабурова стала первой царицей, прошедший подобный кастинг царя Василия III.

Гравюра. Мария Хлопова, будущая невеста царя Михаила Федоровича. | Фото: atlasobscura.com.

Остальных финалисток разбирали в жены влиятельные бояре, либо их отправляли домой с деньгами и дорогими подарками, но могли и сослать в Сибирь – в зависимости от настроения царя.

Венчание Николая 2 и Александры Федоровны. Репин И.Е., 1894 год.

Смотры невест вышли из моды в конце XVII века. Романовы все больше стали вступать в брак с европейскими принцессами, а Россия входила в политическую жизнь западной Европы.

Источник: