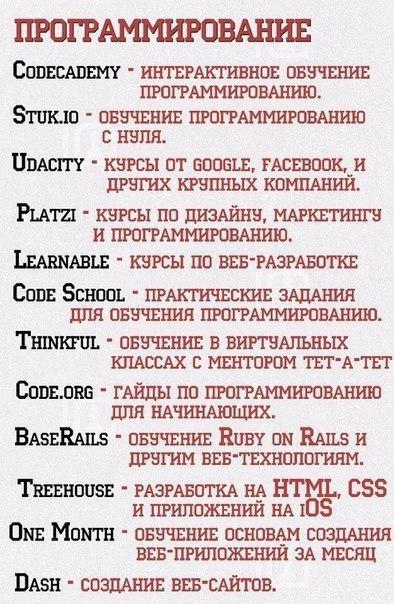

Архив за месяц: Ноябрь 2016

Федор Емельяненко (1976, УССР, город Рубежное) — известный российский спортсмен, боец ММА в тяжелом весе, мастер спорта по самбо и дзюдо. Помимо этих регалий Федор имеет множество чемпионских кубков. Он является многократным чемпионом мира по ММА. Помимо того, он — 4-кратный чемпион мира по самбо. 6 лет подряд (2004-2010) Емельяненко носил титул лучшего бойца ММА (по версиям спортивных изданий «MMA.com», «Nokaut», «Sherdog», «MMA Weekly» и пр.). Многие эксперты вообще называют Федора лучшим бойцом-тяжеловесом ММА за историю этих единоборств.

На протяжении 10-ти лет (вплоть до 2010-го в бою с Фабрисием Вердумом) он не знал поражений, за что и получил уважительное прозвище «Последний император». За границей русского чемпиона просто обожествляют. Особенно он популярен на Востоке. Японские фанаты считают честью хотя бы прикоснуться к живой русской легенде.

Императорские качества

Емельяненко родился в простой рабочей семье, каких много в Луганске. Его отец — сварщик, мама – учительница. Впервые в спортивный зал Федор пришел в 10-летнем возрасте. Он выбрал секции дзюдо и самбо. С самой ранней юности парень отличался колоссальным упорством. Спорт обожал, что и стимулировало его самозабвенно тренироваться, а иногда даже оставаться в зале на ночь.

Огромное трудолюбие и скромность, потрясающую для такой титулованной в спорте особы, отмечают в Федоре Емельяненко все, кто его знает. Эту удивительную душевную чистоту боец пронес через всю жизнь, ни разу не изменив своим принципам. Особым уважением этот человек пользуется в спортивной среде еще и за свой характер.

С детства Федор отличался также и ответственностью. Его родители были вынуждены очень много работать, чтобы в годы развала СССР и тотального безденежья прокормить и вырастить троих детей. Емельяненко нередко брал с собой в спортзал младшего брата Сашу, которого попросту не на кого было оставить. Благодаря такой заботе Александр тоже стал известным бойцом и чемпионом мира.

Пройти через все и остаться человеком

Те, кто пережил 90-ые, знает, как трудно было выжить в то время. И не просто выжить, но и добиться чего-то в жизни. Колоссальное упорство и целеустремленность позволили Федору стать тем, кем он стал, а не пойти по кривой дорожке (что нередко случалось с профессиональными спортсменами в то время). Ему пришлось пережить много трудностей и разочарований. Одно из них касается младшего брата Александра.

С последним связан ряд скандалов. Младший Емельяненко отличается более взрывным и хулиганским характером, не прочь также и выпить. Ему чужда скромность старшего брата. Александр нередко попадал в неприятные ситуации, аварии, привлекался за хулиганство (был оштрафован). В 2014 году младший Емельяненко был обвинен в изнасиловании, за что и получил срок в Борисоглебской колонии.

Федор Емельяненко тяжело переживал драму, связанную с младшим братом. Разница характеров двух братьев еще сильнее выделяет положительные качества Федора. В 2012 году он стал советником министра спорта России. «Последний император» является настоящим примером для миллионов русских мужчин. Его способность не щадя себя трудиться, побеждать самых маститых противников и оставаться при этом скромным, глубоко верующим человеком дорогого стоит.

До сих пор дискуссионной является тема мародерства и насилия в отношении мирного населения в послевоенной Германии.

Сохранилась масса документов, свидетельствующих о том, что западные союзники вывозили имущество из побежденной Германии буквально кораблями.

Что касается солдат и офицеров Красной Армии, случаев мародерства по имеющимся документам было зарегистрировано не так много. Советские воины-победители скорее занимались прикладным «барахольством», то есть занимались сбором бесхозного имущества. Когда советское командование разрешило отправку посылок домой, в Союз поехали коробки со швейными иглами, обрезами тканей, рабочими инструментами. При этом отношение ко всем этим вещам было у наших солдат было довольно брезгливым. В письмах родным они оправдывались за все это «барахло».

Странные подсчеты

Самая проблемная тема — тема насилия над мирными гражданами, особенно над немецкими женщинами. Вплоть до перестроечного времени количество немецких женщин, подвергшихся насилию, было небольшим: от 20 до 150 тысяч по всей Германии.

В 1992 году в Германии вышла книга двух феминисток, Хельке Зандер и Барбары Йор, «Освободители и освобожденные», где появилась другая цифра: 2 миллиона.

Цифры эти были «притянуты» и основывались на статданных только одной немецкой клиники, помноженных на гипотетическое количество женщин. В 2002 году вышла книга Энтони Бивора «Падение Берлина», где также появилась эта цифра. В 2004 году эта книга была издана и в России, породив миф о жесткости советских солдат в оккупированной Германии.

На деле по документам такие факты считались «чрезвычайными происшествиями и аморальными явлениями». С насилием над мирным населением Германии боролись на всех уровнях, а мародеры и насильники попадали под трибунал. Точных цифр по этому вопросу до сих пор нет, не все документы еще рассекречены, но в докладе военного прокурора 1-го Белорусского фронта о противоправных действиях в отношении гражданского населения за период с 22 апреля по 5 мая 1945 года есть такие цифры: по семи армиям фронта на 908,5 тысяч человек зафиксировано 124 преступления, из которых 72 изнасилования. 72 случая на 908,5 тысяч. О каких двух миллионах может идти речь?

Мародерство и насилие над мирным населением было и в западных оккупационных зонах. Минометчик Наум Орлов своих мемуарах писал: «Охранявшие нас англичане катали между зубов жевательную резинку – что было для нас в новинку – и хвалились друг перед другом своими трофеями, высоко вскидывая руки, унизанные наручными часами…».

Осмар Уйат, австралийский военный корреспондент, которого вряд ли можно подозревать в пристрастности к советским солдатам, в 1945 году писал: «В Красной Армии господствует суровая дисциплина. Грабежей, изнасилований и издевательств здесь не больше, чем в любой другой зоне оккупации. Дикие истории о зверствах всплывают из-за преувеличений и искажений индивидуальных случаев под влиянием нервозности, вызванной неумеренностью манер русских солдат и их любовью к водке. Одна женщина, которая рассказала мне большую часть сказок о жестокостях русских, от которых волосы встают дыбом, в конце концов была вынуждена признать, что единственным свидетельством, которое она видела собственными глазами, было то, как пьяные русские офицеры стреляли из пистолетов в воздух и по бутылкам…».

источник

Жена Ноя и другие известные библейские персонажи, имена которых остаются неизвестными.

В Библии указаны далеко не все имена персонажей, упомянутых в ней. Рассказывается о людях, их происхождении и ситуациях, в которых эти люди играли сколь либо значительную роль, но их фактические имена не раскрываются. Некоторые из этих «безымянных» персонажей сыграли важную роль в библейской истории, поэтому историки решили докопаться до истины и узнать их имена. Правда, историческая достоверность этой информации сомнительна и является, скорее, домыслом, нежели реальными историческими фактами. Но всё же даёт почву для размышлений.

1. Жена Каина

Гравюра *После изгнания*.

Если внимательно читать «Бытие», то несложно заметить, что личность жены Каина является загадкой. На тот момент было только четыре человека в мире: Адам, Ева, Авель (который был убит своим братом) и Каин. Так кто же такая жена Каина и откуда она взялась. Еврейская Библия молчит об этом. Ответ можно найти в Книге Юбилеев, апокрифической работе, которая датируется вторым веком до нашей эры. В главе 4 написано, что эту женщину звали Аван, и что она была младшей сестрой Каина.

2. Жена Ноя

Жена Ноя: возможно, Наама.

В «Бытие» упоминается жена Ноя, но при этом не названо ее имя. Книга юбилеев говорит нам, что ее зовут Эмзара. Бытие Рабба, еще один небиблейский апокрифический текст, датируемый 300-500 годами н.э., упоминает совершенно другое имя жены Ноя: Наама. Но это далеко не все — есть много других небиблейских работ, в которых упоминаются различные имена жены Ноя, в общей сложности более 100 имен.

3. Приёмная мать Моисея

Мачеха Моисея: то ли Бифья, то ли Меррис.

Книга Исход говорит нам, что когда трехмесячный беспомощный младенец Моисей плыл в корзине по Нилу, он был спасен дочерью фараона, которая купалась в реке и заметила проплывающую мимо корзину. Эта женщина не была названа в Библии, несмотря на то, что она фактически является очень важным персонажем — приемной матерью Моисея. Хотя ее имя упоминается в нескольких текстах вне Библии, эти различные источники не согласуются друг с другом. В некоторых книгах ее называют Бифья, а в других Меррис.

4. Волхвы

Волхвы: кто они?

В Евангелии от Матфея не названы ни имена, ни количество мудрецов, которые пришли увидеть родившегося Сына Божия и поклониться ему. Западная традиция говорит, что было три мудреца, что основано на количестве подарков, которые они принесли Иисусу: золото, ладан и смирна. Однако, основываясь на сирийских и армянских традициях, восточная церковь утверждает, что было 12 мудрецов.

В древней работе Book of the Bee, датируемой 1200 г.н.э., названы имена 12 человек и утверждается, что четверо из них принесли золото, четверо — ладан и последние четверо — смирну. Если же не отходить от общепринятых канонов относительно именно трех мудрецов, то их имена можно встретить в работе под названием Excerpta Latina Barbari (примерно 6 век нашей эры). Это были Бальтазар из Аравии, Мельхиор из Персии и Гаспар из Индии.

5. Дети в Евангелиях

Благословенные дети.

В Евангелиях упоминается целый ряд безымянных детей. В «Матфее» (18:2) сказано: «В то время ученики приступили к Иисусу и спросили: кто важнее всех в Царстве Небесном?

Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них». При этом имя ребенка не названо. В книге Book of the Bee этот ребенок назван Игнатием, который впоследствии стал епископом Антиохии. В Евангелии от Марка (10:13-10:14) сказано, что Иисусу приносили детей, чтобы он прикоснулся к ним и благословил. Book of the Bee рассказывает, что этих детей звали Тимофей и Титу и что они стали епископами, когда выросли.

6. Женщина, которая искала помощи Иисуса

История женщины из Ханаана.

В Евангелии от Матфея (15:22 — 15.28) рассказывается об истории женщины из Ханаана, которая просила Иисуса спасти ее дочь, которая была одержима бесом. Это та же самая история встречается в Евангелие от Марка (7:25 — 7:30). Но на этот раз фигурирует ее национальность — сирофиникиянка. Но ни одна из версий этой истории не раскрывает имени женщины. Текст, датируемый третьим веком, известный как «Поучения Псевдо-Клементины», говорит о том, что женщину, которая обратилась за помощью к Иисусу, звали Хуста, а имя ее дочери было Беренис.

7. Мать воскресшего покойника

Лиа или Лию?

В Евангелии от Луки (7:11 — 7:15) рассказано об эпизоде в городе Наин, где Иисус возвращает к жизни мертвого человека, который был единственным сыном у своей матери, которая к тому же была вдовой. Имя этой женщины не было указано в Евангелии. Ее личность раскрывается в древней книге, известной как коптский текст о воскресении Христа. Там можно прочесть, что вдову звали Лиа или Лию. Интересно отметить, что авторство этого текста приписывается Варфоломею, одному из апостолов Иисуса.

8. Разбойники, распятые рядом с Иисусом

Разбойники, распятые рядом с Иисусом.

Евангелие от Матфея (15:27) сообщает, что двое воров были распяты по обе стороны Иисуса. В Евангелии от Луки (23:39 — 23:43) можно прочесть короткий разговор между Иисусом и ворами. Один вор требовал у Иисуса: «если ты Христос, то спаси себя и нас». Другой же просит Иисуса: «помни меня, когда ты придешь в Царствие Твое». Имена этих персонажей символов не указываются в Библии.

Несколько внебиблейских источников предлагают различные версии их имен. Апокрифический текст, известный как Деяния Пилата (или Евангелие от Никодима) называет воров Гестас и Дисмас. В одном из древних Евангилей говорится, что их имена были Зоатам и Камма. Апокрифическое арабское Евангелие детства Спасителя добавляет дополнительную интересную информацию о жизни этих воров.

9. Солдат, пронзивший копьем бок распятого Иисуса

Солдат с копьём.

В Евангелии от Иоанна сказано, что когда римские солдаты попытались сломать ноги Иисуса, распятого на кресте, они заметили, что он был уже мертв. После этого один из солдат пронзил бок Иисуса копьем. Хотя его имя не упоминается в Библии, в апокрифических Деяниях Пилата утверждается, что это был римский центурион по имени Лонгин. Впоследствии его копье стало известно как Святое Копье или Копье Судьбы. Христианские традиции утверждают, что это оружие было обнаружено во время первого крестового похода в Сирии в июне 1098 года.

10. Солдаты, охранявшие гробницу Иисуса

На посту у гробницы.

В Евангелии от Матфея (27:65) Пилат соглашается назначить группу охранников следить за могилой Иисуса, чтобы гарантировать, что его тело не похитят. При этом Матфей не уточняет имена охранников. Апокрифическое Евангелие от Петра, датированное вторым веком нашей эры, также не раскрывает тайну имен всех солдат, которые были назначены для охраны тела Иисуса, но оно говорит, что ответственным за этих охранников был римский центурион по имени Петроний. Book of the Bee предоставляет две версии о том, сколько охранников сторожили могилу Иисуса. В главе 44 сказано, что было пять охранников, которых звали Иссахар, Гад, Матфия, Варнаве и Симон. В следующем стихе, однако, та же книга утверждает, что было пятнадцать солдат.

Источник:

Так вы обычно обращаетесь к тому, кто входит к вам в кабинет, в офис, в комнату. Открывается дверь — и вот он, знакомый или незнакомый, а вы ему: чем обязан? Что означает — что вас ко мне привело, какой у вас ко мне вопрос? Эта формулировка кажется не просто вежливой, а изысканно вежливой, как будто из девятнадцатого века: паркет, дамы, офицеры, эполеты…

Красиво звучит, но в этой формулировке ошибка. Не «чем обязан», а «чему обязан», вот как будет правильно! Задумайтесь: какой смысл обращаться к входящему с вопросом «чем обязан»? Такой вопрос звучит немного странно и даже резко: что я вам должен? Какие у меня перед вами обязательства? На вопрос «чем обязан?» вполне мог бы прозвучать ответ: да ничем вы мне не обязаны!

Но мы же явно хотим сказать входящему что-то другое — поприветствовать его, сказать, что рады его видеть или, по крайней мере, готовы его принять и выслушать. Так при чем здесь «чем обязан»? А вот «чему обязан» очень даже при чем.

— Чему обязан?

«Чему обязан?» — это сокращенное «чему я обязан случаю (радости) видеть вас?». Чему я обязан тем, что вы ко мне зашли? «Чему обязан» — это не столько вопрос, сколько вежливое приветствие, устойчивая формулировка. Она не требует никакого особого ответа, как и всякая формула вежливости. Между тем такой вопрос уже непривычен для нашего уха. Вот и Словарь русского речевого этикета А. Балакая приводит два варианта этого выражения: чем/чему обязан, однако использовать рекомендует только «чему обязан?».

— О, чему обязан?

— Да вот, зашел посмотреть, как вы тут устроились.

Почему эта формула вежливости стала использоваться с искажениями? Скорее всего, смысл «чему обязан?» понятен не всем, это выражение не так прозрачно, как искаженный вариант, «чем обязан?». С устойчивыми выражениями это часто случается. Вспомните, как малопонятное «кур в ощип» заменяют на «кур во щи».

Просто запомните: если уж вы хотите использовать такую формулу вежливости, как «чему обязан?», то используйте ее именно в таком виде: «чему обязан?»

Марина Королева (Журналист, кандидат филологических наук)

Биотопливо часто называют альтернативой ископаемому топливу, но если организовывать его производство в промышленных масштабах, то успех во многом зависит от наличия сырья, запасы которого быстро истощатся. В качестве альтернативы этой альтернативе учёные Национальной лаборатории Министерства энергетики США разработали способ, позволяющий в перспективе производить 30 миллионов баррелей бионефти в год из 128 миллиардов литров неочищенных сточных вод, ежедневно сливаемых в канализацию американцами.

По данным лаборатории, проблемой при использовании сточных вод в качестве исходного материала для биотоплива является необходимость проведения сушки перед началом процесса переработки. Учёные предложили использовать гидротермическое сжижение для превращения сточных вод в нефть, что позволяет исключить необходимость этапа сушки.

Для гидротермического сжижения неочищенные сточные воды помещают в реактор, который представляет собой баллон, где создаются особые условия — давление до 204 атмосфер и температура около 349 ° C — сходные с геологическими процессами, превратившими доисторическую органическую материю в сырую нефть за счёт разложения её на простые соединения, но только с помощью такого сжижения это происходит за минуты вместо целых эпох.

«В городских стоках содержится много углерода и, что интересно, также есть жиры, — говорит исследователь Корин Дреннан, занимающаяся разработкой биоэнергетических технологий. — Жиры или липиды способствуют разложению таких материалов в стоках, как туалетная бумага, помогают осадкам уходить через биореактор и производить бионефть очень высокого качества, из которой после очистки получаются такие виды топлива, как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо».

Конечный продукт очень похож на добываемую из недр сырую нефть с небольшим содержанием кислорода и воды, и его, как и сырую нефть, можно перерабатывать на обычных ректификационных установках. По оценкам учёных, один человек производит достаточное количество отходов для производства от 8 до 11 литров бионефти в год. Эта технология не несёт никакой угрозы нефтяным компаниям и предоставляет не только новый источник топлива, а также становится альтернативным способом переработки и утилизации осадков сточных вод.

Другим преимуществом предлагаемого процесса является то, что его можно использовать для переработки отходов сельского хозяйства и других жидких материалов, жидкую составляющую которых при помощи катализатора можно превратить в топливо и полезные химические вещества, а небольшие сухие остатки, содержащие фосфор и другие питательные составы, использовать в качестве удобрений.

По словам Дреннан, простота процесса позволила всего за шесть лет разработать новую технологию, которая постоянно совершенствуется и теперь доводится до уровня промышленных масштабов. Лаборатория дала лицензию на внедрение технологии корпорации Genifuel в штате Юта, которая в партнёрстве с канадской Metro Vancouver собирается построить к 2018 году опытно-экспериментальный завод стоимостью 6 миллионов долларов.

Источник

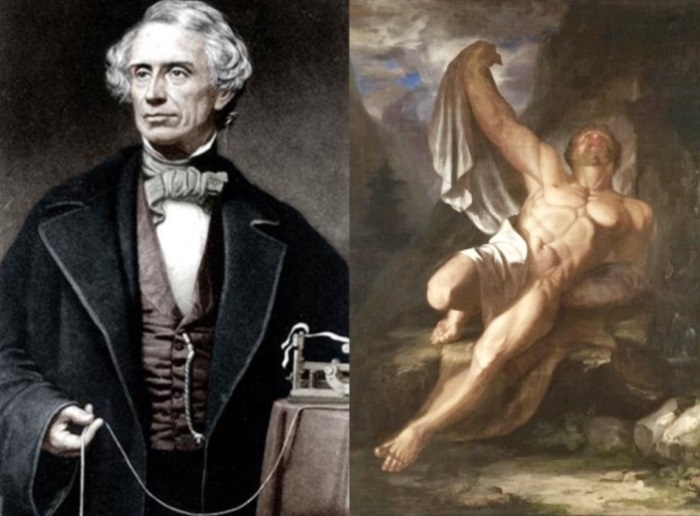

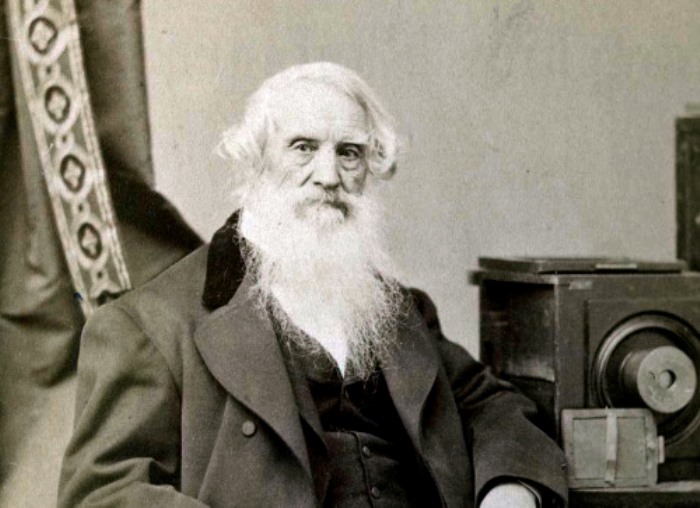

Имя Сэмюэла Морзе всем знакомо благодаря его самому известному открытию – знаменитой азбуке, названной в честь изобретателя. Однако мало кто знает о том, что Морзе был еще и художником, к тому же основателем и президентом Национальной академии рисунка в Нью-Йорке. Впрочем, об эстетической ценности его работ искусствоведы высказывали весьма противоречивые отзывы, так же, как ученые – о значении его изобретений. Кем же он был на самом деле – художником, изобретателем или талантливым авантюристом?

С. Морзе. Автопортрет, 1818. Фрагмент | Фото: technofresh.ru

Сэмюэл Финли Бриз Морзе родился в Америке, в семье проповедника. Свою первую серьезную работу Сэмюэл создал в 14 лет – он тогда написал удачный семейный портрет, а немного позже – картину «Высадка паломников» о прибытии первых поселенцев в Америку. Это полотно привлекло внимание известного в те времена художника В. Олстона, который предложил юноше отправиться вместе с ним в Англию для изучения живописи. Родители Сэмюэла не одобряли этих занятий, но поездке не препятствовали. И в 1811 г., в возрасте 20 лет Сэмюэл Морзе начал изучать живопись в Королевской академии.

С. Морзе. Высадка паломников | Фото: holst.com.ua

С. Морзе. Слева – *Умирающий Геркулес*. Справа – *Суд Юпитера* | Фото: holst.com.ua

Во время учебы в Академии Морзе создал две значительные работы – «Умирающий Геркулес» (за нее художник получил золотую медаль на выставке) и «Суд Юпитера». В 24 года юноша вернулся в Америку известным художником, однако на родине его картин никто не покупал, и он начал писать портреты на заказ. Серди них был портрет бывшего президента США Джона Адамса, а также портреты маркиза де Лафайета и пятого президента США Джеймса Монро.

С. Морзе. Портреты Джеймса Монро (слева) и маркиза де Лафайета | Фото: holst.com.ua

В Нью-Йорке Морзе основал Национальную академию рисунка и стал ее президентом. В то же время он решил заняться усовершенствованием своего мастерства и продолжил обучение в Европе. Его занятия живописью были настолько усердными, что никто не мог предположить, что вскоре он займется кардинально другим родом деятельности. Позже Морзе признался: «Я посвятил свои молодые годы только живописи. Но, как оказалось, не смог забыть поразившую меня в юности фразу, услышанную на лекции по естественным наукам: «Если электрический ток встретит задержку на своем пути, он станет видимым». Эта мысль была первым семенем, из которого много лет спустя в моей голове выросло изобретение телеграфа».

С. Морзе. Галерея Лувра, 1831-32 | Фото: gallerix.ru

Изобретателей телеграфа было несколько, и Морзе не был первооткрывателем: в России создателем нового вида связи был Шиллинг, в Германии – Гаусс и Вебер, в Англии – Кук и Уитстон. Но их электромагнитные аппараты были стрелочного типа, а Морзе изобрел электромеханический телеграф. Он получил патент на свое изобретение и продемонстрировал его работу в Нью-Йоркском университете. Однако ученые мужи не только не оценили его находку, но и прозвали Морзе авантюристом: дело в том, что он по сути ничего не изобрел, а просто объединил несколько успешно действующих изобретений своих предшественников. Но сам Морзе был уверен в том, что грамотное применение существующего не менее важно, чем внедрение чего-то нового.

С. Морзе. Слева – Муза (портрет старшей дочери Сьюзан). Справа – автопортрет | Фото: holst.com.ua

Революционным изобретение Морзе стало благодаря не технологии передачи данных, а способу их фиксации и сфере применения. При этом Морзе не разбирался не только в последних открытиях в области электричества, но даже в основных его правилах и законах. У него не было ни специальных знаний, ни подготовки, но их заменили упорство и целеустремленность.

С. Морзе. Портреты Сэмюэла Нельсона и Кетрин Энн Рассел Нельсон, 1822 | Фото: holst.com.ua

Телеграфы с магнитными стрелками существовали и до Морзе, но они были неудобны в применении. И он решил заменить стрелку на самописец, фиксирующий полученное сообщение на протягиваемой через аппарат бумажной ленте. Значительную помощь в изобретении оказал Альфред Вейл, у которого, в отличие от Морзе, было техническое образование: он изобрел схему печатающего телеграфного аппарата и усовершенствовал телеграфный код. В результате появилась знаменитая азбука Морзе, представляющая собой комбинации коротких и длинных сигналов, зафиксированных на бумажной ленте в виде точек и тире.

С. Морзе. Ниагара, 1835 | Фото: gallerix.ru

Слава, богатство и признание пришли к нему только на склоне лет. Научно-практическую ценность его изобретения вынуждены были признать многие, даже те, кто настаивал на вторичности этих открытий. После смерти Морзе в 1872 г. его слава как изобретателя угасла, но о нем снова заговорили как о самобытном художнике-портретисте. Эти споры продолжаются и по сей день.

Известный американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе

Источник:

Посмеяться над собой — значит лишить этой возможности других.

• Квартира, машина и хрен в пол-аршина!

• Имеет терема, а пригреет тюрьма!

• Залетайте в самолетах «Аэрофлота»!

• Кто за ляжки, а мы за фляжки!

• Но долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я литрой пробуждал!

• А я не люблю, когда мне ставят сапоги на пироги.

• Это что за видение из публичного заведения?

• То, что раньше было – преамбула. А сейчас будет амбула.

• По-моему, нужно меняться, чтобы стать человеком, и нужно быть неизменным, чтобы оставаться им…

источник

Владимир родился в Москве 25 января 1938 года. Нина Максимовна – мать знаменитого барда — была переводчицей. Отец — Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий — военный связист, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер более чем 20 орденов и медалей, почётный гражданин городов Кладно и Праги, полковник. Мать Высоцкого была русской, а отец — еврей.

Еврейские корни

Огромный вклад в исследование генеалогического древа семьи Высоцких внесли историки В. Ткаченко и М. Кальницкий. Они подняли архивы, начиная с XIX века, и провели исследования нескольких поколений.

Основателем рода Высоцких считается Лейба Букльковштейн из местечка Селец (под Брестом), который приходился прапрадедом барду. Прадед артиста – Шлиом Высоцкий — стал первым носителем знаменитой фамилии. В его семье воспитывалось четверо детей. От одной из дочерей по имени Суламифь впоследствии удалось узнать подробности о генеалогии их семьи. Прадед Высоцкого был преподавателем русского языка и, говорят, имел «золотые руки, поэтому семья жила в достатке. К концу XIX века он вместе с семьей покинул Селец и перебрался в небольшой городок Высокое. Некоторые историки проводят параллель между их фамилией и названием населенного пункта. Но утверждать достоверно, что фамилия пошла именно из этого названия вряд ли можно, нет никаких официально подтверждающих эту версию документов.

Несмотря на то, что родной дед Владимира был уроженцем Киева, он также был чистокровным евреем. Есть утверждения, что в кругу семьи Вольфа Шлиомовича называли «Вэлвэл». Учитывая, что в период Российской империи положение евреев вряд ли можно было назвать завидным, он переписал свои данные и стал Владимиром Семеновичем Высоцким. Бабушку знаменитого артиста в девичестве называли Дорой Бронштейн. Но в некоторых источниках встречаются и другие имена – Ирина, Дебора и Дарья. Сама она была родом из Житомира. Есть сведения о том, что со временем Дора Бронштейн приняла православие.

Кем считал себя сам Высоцкий

Сам Владимир Высоцкий всегда считал себя русским, несмотря на то, что знал о еврейских предках. В паспорте его национальность также была прописана – «русский». Высоцкий никогда не скрывал своих еврейских корней по отцу. В одном из своих произведений «Жили-были евреи Высоцкие» он открыто писал о своей родословной. Изучению генеалогического дерева семьи Высоцких посвящено много трудов, и все они подтверждают прямую принадлежность к еврейским корням, которые положили начало жизни великого поэта и артиста.

источник