Архив за месяц: Октябрь 2016

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных Германией советских территориях действовало немало подпольных организаций, которые вели борьбу с фашистами. Одна из таких организаций работала в Краснодоне. В ее состав входили не опытные военные, а юноши и девушки, которым едва исполнилось 18 лет. Самому младшему участнику «Молодой гвардии» на тот момент было всего 14.

Чем занималась «Молодая гвардия»

Начало всему положил Сергей Тюленин. После того как город оккупировали немецкие войска в июле 1942 года он в одиночку начал собирать оружие для бойцов, расклеивать антифашистские листовки, помогая Красной армии противодействовать врагу. Немного позднее он собрал целый отряд, и уже 30 сентября 1942 года организация насчитывала более 50 человек во главе с начальником штаба – Иваном Земнуховым.

Членами комсомольской группы также стали – Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Туркенич и другие.

Молодогвардейцы проводили диверсии в электромеханических мастерских города. В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов на самых высоких зданиях в городе Краснодоне и прилегающих к нему посёлках.

В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, молодогвардейцы устроили поджог здания немецкой биржи труда (народ окрестил её «чёрной биржей»), где хранились списки людей (с адресами и заполненными рабочими карточками), предназначенных к угону на принудительные работы в нацистскую Германию, тем самым около двух тысяч юношей и девушек из Краснодонского района были спасены от насильственного вывоза.

Молодогвардейцы готовились также устроить вооружённое восстание в Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим частям Красной армии. Однако, незадолго до планируемого восстания организация была раскрыта.

1 января 1943 года арестованы трое молодогвардейцев: Евгений Мошков, Виктор Третьякевич и Иван Земнухов — фашисты попали в самое сердце организации.

В этот же день срочно собрались оставшиеся члены штаба и приняли решение: всем молодогвардейцам немедленно покинуть город, а руководителям не ночевать дома уже этой ночью. О решении штаба через связных известили всех подпольщиков. Один из них, состоявший в группе поселка Первомайка, — Геннадий Почепцов, узнав об арестах, струсил и написал заявление в полицию о существовании подпольной организации.

Расправа

Один из тюремщиков, судимый позже перебежчик Лукьянов, рассказывал: «В полиции стоял сплошной стон, так как в течение всего допроса арестованных били. Они теряли сознание, но их приводили в чувство и снова избивали. Мне самому порой было жутко смотреть на эти мучения».

Их расстреляли в январе 1943 года. 57 молодогвардейцев. Никаких «чистосердечных признаний» от краснодонских школьников немцы так и не добились. Это, пожалуй, был самый сильный момент, ради которого и писался весь роман.

Виктор Третьякевич – «первый предатель»

Молодогвардейцев арестовали и направили в тюрьму, где их подвергли жестоким пыткам. С особой жестокостью отнеслись к Виктору Третьякевичу, комиссару организации. Его тело изуродовали до неузнаваемости. Отсюда и пошли слухи, что именно Третьякевич, не выдержав истязаний, выдал остальных ребят. Пытаясь все же установить личность предателя, следственные органы приняли эту версию. И только через несколько лет на основании рассекреченных документов предателя установили, им оказался совсем не Третьякевич. Тем не менее в то время обвинение с него не сняли. Это произойдет только через 16 лет, когда власти арестуют Василия Подтынного, который участвовал в пытках. На допросе он сознался, что Третьякевича действительно оклеветали. Несмотря на жесточайшие пытки, Третьякевич держался стойко и никого не выдал. Реабилитировали его только в 1960 году, наградив посмертно орденом.

Однако при этом ЦК ВЛКСМ принял очень странное закрытое постановление: «Историю «Молодой гвардии» нет никакого смысла ворошить, переделывать в соответствии с некоторыми фактами, которые стали известны за последнее время. Считаем, что нецелесообразно ревизовать историю «Молодой гвардии» при выступлении в печати, лекциях, докладах. Роман Фадеева издан в нашей стране на 22 языках и на 16 языках зарубежных стран… На истории молодогвардейцев воспитываются и будут воспитываться миллионы юношей и девушек. Исходя из этого, считаем, что не следует предавать огласке новые факты, противоречащие роману «Молодая гвардия».

Кто же предатель?

В начале «нулевых» Служба безопасности Украины по Луганской области рассекретила некоторые материалы по делу о «Молодой гвардии». Как оказалось, ещё в 1943 году армейской контрразведкой СМЕРШ был задержан некий Михаил Кулешов. Когда город оккупировали фашисты, он предложил им свое сотрудничество и вскоре занял должность следователя полевой полиции. Именно Кулешов вёл расследование по делу «Молодой гвардии». Судя по его показаниям , настоящей причиной провала подполья стало предательство молодогвардейца Георгия Почепцова. Когда пришло известие о том, что арестованы три молодогвардейца, то Почепцов — во всем признался отчиму, который тесно сотрудничал с немецкой администрацией. Тот убедил его явится с повинной в полицию. На первых допросах он подтвердил авторство заявителя и свою принадлежность к подпольной комсомольской организации, действующей в Краснодоне, назвал цели и задачи деятельности подполья, указал место хранения оружия и боеприпасов, спрятанных в гундоровской шахте N18.

Как показал Кулешов на допросе СМЕРШа 15 марта 1943 года: «Почепцов рассказал, что он действительно состоит членом подпольной комсомольской организации, существующей в Краснодоне и его окрестностях. Он назвал руководителей этой организации, вернее, городского штаба, а именно: Третьякевича, Лукашова, Земнухова, Сафонова, Кошевого. Руководителем общегородской организации Почепцов назвал Третьякевича. Сам он состоял в Первомайской организации, руководителем которой был Попов Анатолий, а до этого Главан». На следующий день Почепцов был снова доставлен в полицию и допрошен. В этот же день ему были устроены очные ставки с Мошковым и Поповым, допросы которых сопровождались зверскими избиениями и жестокими пытками. Почепцов подтвердил свои предыдущие показания и назвал всех известных ему членов организации.

С 5 по 11 января 1943 года по доносу и показаниям Почепцова было арестовано большинство молодогвардейцев Это показал арестованный в 1959 г. бывший заместитель начальника краснодонской полиции В. Подтынный,. Сам же предатель был выпущен на свободу и арестам не подвергался вплоть до освобождения Краснодона советскими войсками. Таким образом, тех сведений конспиративного характера, которыми располагал Почепцов и которые стали известны полиции, оказалось достаточно, чтобы ликвидировать комсомольско-молодежное подполье. Вот так была раскрыта организация, просуществовав менее полугода.

После освобождения Красной армией Краснодона, Почепцов, Громов (отчим Почепцова) и Кулешов были признаны изменниками Родины и по приговору военного трибунала СССР 19 сентября 1943 года расстреляны. Однако общественность узнала о настоящих предателей по неизвестной причине спустя много лет.

Не было никакого предательства?

В конце 1990-ых один из оставшихся в живых молодогвардейцев Василий Левашов в интервью одной из известных газет заявил, что немцы вышли на след «Молодой гвардии» случайно — из-за плохой конспирации. Якобы никакого предательства не было. В конце декабря 1942 года молодогвардейцы обокрали грузовик с рождественскими подарками для немцев. Свидетелем этому стал 12-летний парнишка, который за молчание получил от членов организации пачку сигарет. С этими сигаретами паренек попался в руки полицаев и рассказал о ограблении машины.

1 января 1943 года арестованы трое молодогвардейцев-участников воровства рождественских подарков: Евгений Мошков, Виктор Третьякевич и Иван Земнухов. Сами того не зная, фашисты попали в самое сердце организации. на допросах ребята молчали, однако при обыске в доме Мошкова немцы случайно обнаружили список из 70 человек членов «Молодой гвардии». Этот список и стал поводом для массовых арестов и пыток.

Надо признать, что «откровения» Левашова до сих пор не нашли своего подтверждения.

Иностранной медицине на Руси всегда доверяли больше, чем своей. И в этом виноваты русские монархи. Благодаря этой вере влияние некоторых лекарей выходило далеко за рамки медицины. Но и цена врачебной ошибки была велика.

Онтон Немчин

Вероятно, это был первый врач-иностранец, получивший должность придворного лекаря при Московском дворе. Онтон прибыл на Русь в 1485 году из Немецкой Земли с надеждой стать первым «парнем на деревне». Однако лавры доктора Хауса врачу Немчину не удалось снискать. Иоанн III, царствовавший тогда в Московии, поручил Отнону лечение захворавшего сына касимовского царевича Даньяра-Каракучи. Татарский пациент скончался, возможно, не выдержав высоких технологий западной медицины, которая тогда активно использовала ртуть. После этого Онтону Немчину пришлось испытать на себе русские технологии расправы: «…сведши на реку на Москву под мост, да зареза его ножом, яко овцу». Так, первый «блин» прогрессивной западной медицины на Руси вышел комом.

Мистро Леон Жидовин

Спустя четыре года в Московии появился новый посол прогрессивной европейской медицины – мистро Леон, которого московиты, не знавшие тогда об антисемитизме, прозвали Леоном Жидовиным. Лекарь прибыл из Венеции в составе группы итальянских специалистов – архитекторов, инженеров, ювелиров, призванных Иоанном III к Московскому двору. Уже через месяц после прибытия Леону представился случай блеснуть мастерством: заболел «камчюгою в ногах» наследник престола, Иоанн Молодой. Мистро Леон вызвался решить проблему. С соизволения Иоанна III он начал «пользовать княжича зельем, жег тело сткляницами с горячей водой». Однако наследнику становилось все хуже и хуже, пока 6 марта 1490 года он не предстал перед Господом. Ну а «на Балвановке апреля 22» было покончено и с мистро Жидовиным.

Арнульф Линдсей

Печальный опыт первых двух докторов не остановил поток западных специалистов. У Василия III было три доктора из Константинополя и один пленный немец, а Иван Грозный, первый русский англоман, сделал ставку на британскую медицину. В 1568 году по «челобитной» Иоанна Васильевича английская королева Елизавета прислала в Москву доктора Арнульфа Линдсея, книги которого по медицине и математике гремели по всей Европе. Арнульф настолько приглянулся царю, что тот «обаче лекарства от никакого приймаше». Британский лекарь вскоре стал одной из самых приближенных персон к престолу. Причем его советы ограничивались не только медициной. Так, доктор активно лоббировал британские торговые интересы, высказывал свое мнение по вопросам государственного устройства Руси и призывал царя избавиться от некоторых бояр. Несмотря на царскую любовь, карьера Линдсея тоже была не долгой. Во время очередного пожара в Москве британский медик скрылся у себя в погребе и там задохнулся от угарного газа.

Елисей Бомелий

Этот доктор стал вторым крупным увлечением Иоанна Васильевича после Арнульфа Линдсея. Роковым увлечением.… В отличие от Арнульфа голландец Елисей мало интересовался медициной в ее классическом понимании. Этого лейб-медика Его Величества увлекала алхимия, а точнее – яды. Говорят, в их производстве Бомелий достиг такого искусства, что с точностью мог предугадать день и час смерти жертвы, принявшей зелье. Другими «сильными» сторонами голландца было знание астрологии и черной магии. Елисей бахвалился, что может с помощью заговоров вызывать стихийные бедствия, пожары, голод. Бояре боялись «злого волхва Бомелия» куда сильнее, чем самого Иоанна Васильевича. Они-то его и «подставили»: когда Грозный ходил наводить порядок в Новгород, ему поступил донос о том, что голландец готовит политический заговор против царя. Береженного Бог бережет, Иоанн IV решил подстраховаться. Согласно законам жанра Елисея сначала вздернули на дыбе, а потом поджарили на огне. Бояре с облегчение выдохнули.

Марк Ридли

Еще один английский поданный на медицинской службе у Рюриковичей. В 1594 году, после долгих уговоров Бориса Годунова, он принял предложение стать лейб-медиком царя Федора Ивановича. Это было настоящее событие, поскольку ученые-медики такого калибра до этого никогда не посещали России. Это примерно равно тому, если бы сегодня Джуд Лоу снялся у Никиты Михалкова, а Джон Терри перешел играть в «Зенит». Марк Ридли стал светочем просвещения для русской элиты. Благодаря ему многие боярские дети получили отличное образование в математике, химии, физике и т.д. Он за считанные месяцы изучил русский язык и составил русско-английский и англо-русский словари, в которых русские слова были записаны кириллицей. Спустя четыре года королева Елизавета позвала Ридли на службу своим личным лекарем. При отъезде медика из России Борис Годунов писал королеве: «Мы возвращаем его Вашему Величеству с нашим царским благорасположением и похвалой за то, что он служил нам и нашему предшественнику верой и правдой. Ежели и впредь пожелают приезжать в Россию английские врачи, аптекари и иные ученые люди, то всегда будут пользоваться хорошим приемом, пристойным местом и свободным допуском».

До конца своей жизни этот великий ученый гордился тем, что служил лейб-медиком в Московии.

Артемий Иванович Дий

Еще одна британская звезда на небосклоне русской придворной медицины. Артемий Иванович Дий, он же – Артур Ди, сын знаменитого ученого и алхимика Джона Ди, прибыл на службу лейб-медиком ко двору Михаила Федоровича. Интересно, что самого Джона Ди долго уговаривал стать лейб-медиком еще Борис Годунов, и вот спустя несколько десятилетий в Кремль прибыл его любимый сын. Артемий Иванович не только лечил царя Михаила, но и преподавал ему основы алхимии и физики. По легенде, под руководством этого англичанина часть алхимических опусов были зашифрованы в изразцах Царских Палат Ипатьевского монастыря, любимой обители первых Романовых. Ди пробыл в Москве 14 лет, в течение которых он занимался развитием отечественной фармацевтики и писал свой знаменитый алхимический трактат Fasciculus Chemicus. Некоторые конспирологи поговаривают, что Артемий Иванович Дий выполнял роль резидента английской разведки. Учитывая тот факт, что его отец, Джон Ди считается создателем первой разведки мира, то всякое может быть.

Лаврентий Блюментрост

Этот доктор был далек от разного рода разведок, лоббизма и прочей политики. Только медицина. Блюментрост приехал в Россию из Саксонии в 1668 году в качестве лейб-медика ко двору царя Алексея Михайловича. Верой и правдой доктор проработал на благо придворной медицины 37 лет и скончался в возрасте 86 лет. Помимо заслуг на медицинском поприще, Лаврентий Блюментрост прославился тем, что дал жизнь великой династии русских медиков. Например, его сын Лаврентий Лаврентиевич Блюментрост, служивший лейб-медиком Петра I, стал первым президентом Петербургской Академии наук.

источник

Граждане СССР, побывавшие «за бугром», старались захватить оттуда как можно больше «сувениров». Джинсы, «Адидас», колготки, зажигалки, фирменные пакеты — брали все, на что хватало денег и советских значков.

Джинсы

Такую обыденную сегодня вещь как джинсы советскому человеку легально купить было невозможно: эта повседневная одежда, как и многие другие предметы «загнивающего запада» была под запретом. Джинсы не выпускались на фабриках и не импортировались в страну, а попытка провезти их из зарубежной поездки была чревата последствиями. Тем не менее провозили и в большом количестве. Из-за всех издержек цена джинсов «кусалась». У фарцовщиков стоимость пары заветных «левисов» могла доходить до 200 рублей.

В 1978 году известный тренер сборной СССР по горнолыжному спорту Леонид Тягачев пытался провезти огромную для того времени партию джинсов – 120 штук. В аэропорту контрабанда была обнаружена, причем в хитром месте – в коробках для лыжных ботинок. Уголовное дело на спортсмена завели, но до суда оно так и не дошло.

«Адидас»

Самая известная на просторах СССР марка спортивной одежды «Адидас» достигла своей популярности благодаря договоренности с ЦК КПСС. На Московской олимпиаде в 1980 году наши медалисты поднимались на пьедестал почета именно в костюмах и кроссовках «Адидас».

Реклама, шедшая с самого верха не могла не иметь успеха в народе, и «адидасовские» товары очень скоро стали закупаться за рубежом оптом. В костюме и кроссовках «Адидас» не стеснялись ходить в гости и в театр: цена за такой комплект могла равняться пяти-шести месячным зарплатам и просто так дома он лежать не мог. Слово «адидас» даже стало синонимом слова «круто».

«Жвачка»

Заграничная жевательная резинка в Советском Союзе была предметом культа и зависти детей и подростков. Впервые с экзотикой в СССР познакомились во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в далеком 1957 году, когда и родилась легендарная фраза «Мир, дружба, жвачка!».

С тех пор Stimorol или Turbo везлись пачками, в основном из стран Восточной Европы – Польши, Чехословакии, ГДР. По сравнению с отечественными жевательными резинками импортная «жвачка» всевозможных форм, цветов и вкусов производила на советских школьников поистине волшебное впечатление. «Бубль гум» стал «твердой валютой», на которую спокойно можно было выменять набор карандашей или футбольный мяч.

Часы

В те времена, когда не было мобильных телефонов и планшетов самой дорогой игрушкой для школьников и студентов были часы с калькулятором японской фирмы «Касио». В свободной продаже их практически не было – как и большинство дефицитных товаров часы привозили из-за границы.

Неплохо в СССР продавались электронные часы с семью мелодиями, хоть и стоили они половину месячной зарплаты рабочего. Это был очень выгодный бизнес, так как ленинградские моряки покупали их в заграничных портах оптом по одному доллару за штуку.

Виниловые пластинки

Меломаны вспоминают, чтобы купить настоящую виниловую пластинку с записью «Битлз», привезенную из-за границы приходилось продавать дорогие вещи, к примеру, кроссовки стоимостью 35 рублей. Но это в Москве. Цены росли пропорционально удаленности от столицы. За Уралом стоимость винила подскакивала до 200 рублей за штуку.

На недовольство покупателей столь высокой ценой дисков продавцы ссылались на большие трудности с их доставкой. В роли курьеров чаще выступали артисты, моряки, ученые и специалисты, работавшие на зарубежных объектах. Пластинки везли тайком, рискуя лишиться их на таможне и стать при этом «невыездным».

Видеомагнитофон

Первые советские видеомагнитофоны стоили заоблачных денег – около 1200 рублей, а зарубежные аналоги, в частности, японский «Панасоник», и того больше – 3000-5000 рублей. Кроме этого, под «видик» нужно было еще и кассеты найти, которые продавались только в крупных городах.

Тем не менее, видеомагнитофоны охотно везли из-за рубежа, так как на родине их можно было продать в разы дороже. Находились и желающие приобрести импортную аппаратуру. История знает случаи, когда на вожделенную «чудотехнику» обменивали машину и даже квартиру.

Автомобиль

Иномарки стали активно завозиться в СССР с конца 1970-х годов, когда были снижены таможенные пошлины на подержанные автомобили. Особенно преуспели в этом плане артисты и моряки. Они были чисты перед законом, так как покупали машины за честно заработанную валюту. Впрочем, были и необычные сделки. Так, моряки вспоминают, как за две трехлитровые банки водки, замаскированные в целях конспирации под березовый сок, в Финляндии и Швеции можно было приобрести недорогую подержанную машину.

Процедуру по покупке подержанного автомобиля упрощало то, что сделка нигде не регистрировалась. Продавцу достаточно было снять авто с учета и передать машину с ключами и техпаспортом новому владельцу. Договор, по воспоминаниям покупателей, обычно составляли как придется. Но без этой заветной бумажки у счастливого обладателя иномарки не было шансов зарегистрировать машину на родине.

Депутаты партии «Батьковщина» вновь заблокировали трибуну Верховной рады Украины и требуют расследования коррупционного скандала, связанного, в том числе, с президентом страны Петром Порошенко.

Утреннее заседание Верховной рады Украины началось с очередного скандала. Депутаты фракции «Батьковщина» устроили акцию протеста, заблокировали трибуну и ограничили вход в президиум. Стоит отметить, что место президента Украины Петра Порошенко также оказалось «занято» нардепами из «Радикальной партии» Олега Ляшко и фракции Юлии Тимошенко. Протестующие требуют начать расследование оффшорных скандалов, связанных с крупными чиновниками Украины и с президентом страны.

На официальном сайте Верховной рады можно наблюдать онлайн-трансляцию происходящего. Пользователи сети Интернет назвали действия депутатов настоящим «балаганом», отметив, что многие протестующие сами замешаны в коррупционных скандалах.

11 марта 1985 года Михаил Горбачев занял пост генсека ЦК КПСС и стал последним главой тогда еще большой и мощной державы. Свою деятельность он начал с глобальной перестройки системы, одним из первых этапов которой стала антиалкогольная кампания.

Цель антиалкогольной кампании Горбачева

Горбачев сразу взял курс на активное ускорение социально-экономического развития государства и принялся за реализацию антиалкогольной программы, которую начали совместно готовить в ЦК еще при Брежневе. Однако сам Леонид Ильич не считал ее приоритетной задачей и не поддерживал.

Нужно признать, что у Горбачева были самые благие намерения. В одном из интервью он рассказал, что ситуация с массовым пьянством к тому моменту достигла критической отметки. Чуть ли не половина взрослого мужского населения перешагнула черту алкоголизма, пристрастились к рюмке и женщины. Пьянство на производстве, большое количество ДТП, брошенные родителями-алкоголиками на произвол судьбы дети – все эти проблемы требовали незамедлительного решения. И тогда Михаил Сергеевич принял решение бороться с ситуацией кардинально, как говорится, рубанул с плеча.

Глобальные планы и их реализация

16 мая 1985 года Президиум под руководством Горбачева издал указ «Об усилении борьбы с пьянством». Глобальная антиалкогольная кампания резко начала набирать обороты.

Основные пути реализации, ощутимые для населения:

● повышение цен на алкоголь в 2 и более раз;

● повсеместное уменьшение количества ликероводочных торговых точек;

● ограничение времени продажи (исключительно с 14.00 до 19.00);

● ужесточение наказания за распитие спиртных напитков в общественных местах (в том числе в городских парках, ж/д поездах).

Кампанию развернули с размахом. Повсеместно велась пропаганда здорового образа жизни, безалкогольных свадеб, юбилеев и других праздничных мероприятий. В продаже появилось безалкогольное шампанское, которым предлагали заменять настоящее. Но и на этом перегибы не закончились, это была лишь безобидная вершина «безалкогольного» айсберга.

Последствия антиалкогольной кампании 1985-1990 гг

Народ не был готов по указу ЦК расстаться с пагубной привычкой и бросить пить. Одновременно с началом безалкогольной кампании Горбачева началось развитие советской эпохи самогоноварения, подпольной торговли спиртом и спекуляции спиртными напитками. Самогоном и водкой из-под полы торговали предприимчивые граждане и таксисты. Из магазинов исчезло основное «сырье» для самогоноварения – сахар, который вскоре начали продавать по талонам, а в ликероводочные отделы выстраивались длинные очереди.

Употребление сомнительного алкогольного суррогата приводило к массовым вспышкам отравлений. Пили технический спирт, одеколон, денатурат и другие опасные вещества, содержащие градусы. Частично «вакуумную нишу» попытались заполнить наркоторговцы – именно тогда начался рост наркомании, ставшей глобальной проблемой.

Но самый большой урон был нанесен виноградникам. По имеющимся данным, было уничтожено около 30% – это на треть больше, чем составили потери во время ВОВ. В Молдавии, в Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе были полностью истреблены некоторые уникальные коллекционные сорта винограда, была запрещена селекционная работа. Началась травля талантливых селекционеров, которые посвятили этому всю свою жизнь.

А еще антиалкогольная шоковая терапия нанесла серьезный урон по экономике страны, которая находилась с самого начала перестройки не в лучшем положении.

Положительные результаты или приукрашенные факты?

После старта антиалкогольной кампании на местах радостно рапортовали о росте рождаемости, уменьшении преступности и увеличении продолжительности жизни. Однако на деле выглядело все не совсем так. Именно в те годы начался настоящий разгул криминалитета, так что данные о сокращении преступности правильнее назвать выдачей желаемого за действительное. А рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни историки и политологи больше склонны связывать с тем, что людям пообещали красивую жизнь и они поверили лозунгам, воспрянули духом.

Подведем итоги

Антиалкогольная кампания ни в одной стране мира не дала ожидаемых результатов. Бороться с пьянством нужно не запретами, а повышением уровня жизни.

источник

Согласно распространенному поверью, каждые два года Apple радикально обновляет дизайн очередного поколения iPhone. Однако в 2016 году этого не произошло — iPhone 7 и 7 Plus внешне изменились не сильно, хотя и лишились 3,5-миллиметрового порта для наушников. «Лента.ру» протестировала 7 Plus в первый день продаж, чтобы выяснить, стоит ли платить серьезные деньги за устройство без прорывных инноваций и стандартного разъема для наушников.

Самый черный и самый-самый черный

Внешне iPhone 7 и его старший собрат 7 Plus выглядят почти так же, как и предыдущие поколения iPhone. Те же закругления по краям корпуса, то же расположение кнопок. Более того, габариты iPhone 7 и 7 Plus вплоть до миллиметров повторяют 6 и 6 Plus. Это нельзя признать однозначным минусом, ведь дизайн 6/6s оказался действительно удачным. С другой стороны, с выходом седьмого поколения многие ожидали от Apple очередного прорыва во внешнем виде гаджетов.

iPhone 7 Plus (снизу) и iPhone 6 Plus (сверху)

Фото: Глеб Урусов

Спереди отличить «семерку» от «шестерки» можно разве что по увеличившемуся динамику над дисплеем, сзади изменения коснулись модуля камеры и пластиковых вставок-антенн, переехавших ближе к торцам. Однако вопреки обещаниям Apple по-настоящему незаметны они только на черных смартфонах, а серебряный, золотой и розовый iPhone, как и прежде, демонстрируют сзади броские белые полоски.

Из линейки пропал цвет «серый космос», зато появились «черный» и глянцевый «черный оникс». Ходившие перед презентацией слухи о загадочном окрасе Deep Blue не подтвердились, что весьма обидно. Apple уже не первый год продает явно рассчитанные на женскую аудиторию гаджеты в «розовом золоте», а необычного цвета для мужчин все нет.

Кстати, за «черный оникс» придется платить больше, поскольку варианта на 32 гигабайта тут не предусмотрено. К тому же с новыми цветами вполне может повториться история с iPhone 5, черная краска с которого стиралась буквально на глазах. Apple уже предупредила, что на глянцевом «черном ониксе» возможны «небольшие царапины».

В iPhone 7 Plus добавили двойную камеру, но в остальном дизайн остался неизменным

Фото: Глеб Урусов

В реальности первые и достаточно большие царапины образуются на корпусе уже через пару часов, так что вместе со смартфоном рекомендуется сразу же приобрести чехол. Но тогда отличить новый iPhone от старого практически невозможно.

Король тестов

С процессором А10 Fusion Apple представила свою вариацию на тему big.LITTLE, где разные по своим характеристикам ядра отвечают за разные задачи. Новый процессор получил четыре ядра: два работают на частоте 1,05 гигагерц, два — на 2,34 гигагерц. Благодаря этому iPhone 7 ставит рекорды в синтетических тестах и значительно опережает конкурентов на Snapdragon и Exynos.

Однако при повседневном использовании гаджета, будь то просмотр видео и мемов в соцсетях или проверка почты, «семерка» не сильно быстрее 6s, поскольку за производительность отвечают энергоэффективные ядра. С другой стороны, это экономит батарею и позволит смартфону проработать лишние два часа. Но при запуске тяжелых приложений и игр iPhone 7 продержится ровно столько же, сколько и 6s.

результаты iPhone 7 Plus в тестах производительности

Зато Apple наконец отказалась от смехотворных по современным меркам 16 гигабайт внутренней памяти, и теперь в линейке доступны только варианты с 32, 128 и 256 гигабайт. Что касается оперативной памяти, то тут Apple явно позаимствовала идеи у китайских производителей. У iPhone 7 два гигабайта «оперативки», а у Plus — уже ставшие нормой на рынке три гигабайта.

Разрешение дисплея у «семерки» осталось без изменений, так что более широкий цветовой диапазон заметят лишь самые глазастые. И да, у iPhone 7 сохранились огромные рамки по бокам экрана, что в 2016 году смотрится весьма архаично. К тому же по своим характеристикам дисплей уступает последним AMOLED-матрицам от Samsung в Galaxy S7 и Note7.

Блеск в глазах

Пожалуй, главная фишка «семерки» — двойная камера, которой, правда, наделили лишь Plus-версию смартфона. Принцип ее работы значительно отличается от всего того, что мы наблюдали у Huawei и других производителей. Здесь двойной модуль реализован просто: у одной линзы широкий угол «зрения» и стандартное фокусное расстояние, у второй — фокусное расстояние в 56 миллиметров. Это позволило обеспечить смартфон настоящим оптическим зумом с двукратным увеличением без потери детализации изображения.

Фото сделано на iPhone 7 Plus

Фото: Владимир Тодоров

1/3

Именно эта особенность iPhone 7 Plus способна привлечь покупателей, а для некоторых и вовсе станет компенсацией за отсутствие порта для наушников. Тем же, кто купит обычный iPhone 7, придется довольствоваться одной широкоугольной линзой. Найти отличия между снимками на iPhone 6s Plus и iPhone 7 Plus сложно, на первый взгляд увеличился лишь угол обзора. Если рассмотреть фото на компьютере, то заметно, что детализация немного возросла, а цвета стали более натуральными. Но при съемке в темное время суток новый iPhone все еще проигрывает Samsung.

У фронтальной камеры разрешение увеличилось с 5 до 7 мегапикселей, но по-прежнему нет широкого угла обзора.

Селфи на iPhone 7 Plus

1/2

Одна из самых интересных функций — размытие заднего плана при съемке портретов — пока недоступна, ее «допилят» позже.

Жизнь без Mini-Jack

Об отказе Apple от привычного всем разъема для наушников говорили чуть не с презентации iPhone 6s, но все равно это для многих стало неожиданностью. Можно долго гадать, какие цели преследовала Apple, но уже очевидно, что в будущем за компанией последуют и другие производители смартфонов.

В качестве альтернативы Apple предлагает идущие в комплекте наушники EarPods с Lightning-разъемом или переходник с Lightning на 3,5 миллиметра. Оба решения очень спорные, ведь потребители, мягко говоря, не в восторге от качества звучания EarPods. Большинство владельцев iPhone хорошо знакомы и с крайне низкой живучестью кабелей Apple, так что при повседневном использовании переходник явно протянет недолго.

Переходник от Mini-Jack к порту Lightning выглядит миниатюрным и не слишком надежным

Фото: Глеб Урусов

Третий вариант — переход на беспроводные наушники, и тут у Apple есть свое решение проблемы — новые AirPods. Это «умные» наушники с собственным процессором, звучащие в точности, как стандартные проводные EarPods. Их недочет в том, что все управление осуществляется посредством Siri. И даже для простейших задач вроде повышения громкости и переключения треков придется вызывать ассистента.

Кроме того, наушники наверняка будут постоянно теряться. Для них уже делают специальные шнурочки за 10 долларов. Да и проработают AirPods всего пять часов, а чтобы слушать музыку в течение дня, придется носить с собой специальный кейс с зарядкой. Для полной зарядки наушники нужно поместить в кейс на час, 15 минут там продлят звучание на три часа.

Главная проблема большинства беспроводных наушников — их цена, и AirPods здесь не исключение. За не самые выдающиеся по звучанию «таблетки» Apple просит 13 тысяч рублей. Другие доступные на сайте Apple беспроводные наушники еще дороже, ведь это продукция компании Beats, с недавних пор принадлежащей Apple.

Кнопка Home и влагостойкость

Частые поломки кнопки Home, с которыми сталкивались многие обладатели iPhone, похоже, в прошлом. Как и в последних MacBook, кнопка теперь не двигается, а специальный вибромотор Taptiс Engine правдоподобно имитирует нажатие.

iPhone 7 действительно можно погружать в воду и не бояться, что он перестанет работать

Фото: Глеб Урусов

У MacBook 12 и MacBook Pro тачпады выполнены по схожей технологии, так что их немногочисленным обладателям будет легче привыкнуть к нововведению. У остальных непривычная вибрация, напоминающая Android-смартфоны, наверняка вызовет раздражение. Поначалу вообще сложно поверить, что это обычное углубление фронтальной панели, а не физическая кнопка.

Зато теперь iPhone не боится влаги и его спокойно можно погружать в воду. С технической точки зрения смартфоны Sony и Samsung лучше защищены от воды и пыли, но это в любом случае не помешает принять с iPhone 7 душ или сделать несколько снимков под водой.

Но стоит помнить, что на повреждения от контакта с водой гарантия не распространяется, поэтому все же стоит соблюдать осторожность.

Итог

Несмотря на противоречивое первое впечатление, iPhone 7 и особенно 7 Plus — весьма любопытные и знаковые для всей отрасли устройства. Однако назвать их революционными нельзя даже с большой натяжкой — все изменения были ожидаемыми и закономерными. К тому же главное нововведение — двойную камеру — получат только обладатели Plus-версии.

Отказ от Mini-Jack воспринимается по меньшей мере с огорчением, а переходник выглядит как неудобный «костыль». С другой стороны, хорошие Bluetooth-наушники сегодня стоят недешево, и их покупка неизбежно нанесет весьма ощутимый удар по карману обладателя новенького iPhone.

Тем не менее запастись беспроводными наушниками все равно стоит даже тем, кто пока не планирует приобретать новый iPhone. Ведь вслед за Apple 3,5-миллиметровый разъем в своих смартфонах наверняка начнут убирать и другие производители.

В России продажи iPhone 7 и 7 Plus стартуют 23 сентября. За «семерку» с 32 гигабайтами памяти придется отдать 57 тысяч рублей, версия на 128 гигабайт обойдется в 66 тысяч рублей, а на 256 гигабайт — в 75 тысяч рублей. iPhone 7 Plus стоит 68 тысяч, 77 тысяч и баснословные 86 тысяч рублей.

В последние годы практически каждое новое устройство Apple производит смешанное впечатление, но продажи бьют все рекорды. Любопытно, что на этот раз ряд Android-флагманов по многим параметрам превосходит iPhone 7 и стоит в разы дешевле.

Поэтому в России новинки Apple, как и предыдущее поколение устройств, скорее всего, останутся прерогативой фанатов, состоятельных граждан и любителей взять лишний кредит.

источник

Опубликованный в 1978 году фантастический роман «Сердцебиение» Юджина Донга повествует о вживлении искусственного сердца, работающего на радиоактивном плутонии. Эксперимент удался, операции по имплантации продолжились. Но самого первого пациента похитил террорист, угрожая распылить в воздухе плутоний из его сердца и погубить тысячи человек.

В США с 1967 по 1977 год реализовывались две исследовательские программы по созданию полностью автономного механического сердца с атомным источником энергии. Ученые до сих пор утверждают, что технологически проект был вполне осуществим, однако помешали социальные и политические разногласия. Роман «Сердцебиение» сыграл в этом не последнюю роль.

Разработку искусственного органа правительство США поручило Национальному институту сердца и Агентству по атомной энергетике. Предполагалось сформировать общий проект, однако этого сделать не удалось. Национальный институт сердца планировал создать атомное сердце в два этапа: сначала — механический насос без источника питания, затем — с автономным атомным источником питания.

Агентство по атомной энергетике намеревалось сразу изготовить орган с плутонием. Разногласия между организациями были политического характера. Институт действовал в интересах администрации президента Линдона Джонсона, обещавшего американцам действующую систему искусственного сердца. Автономности можно было добиться позднее. В агентстве с этим подходом не соглашались.

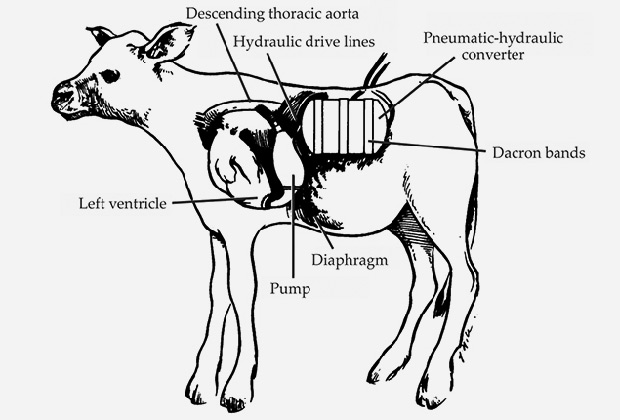

Контракт на разработку искусственного сердца в 1971 году от агентства получили компании Westinghouse Electric и Philips. Первая осуществляла общее руководство проектом и создавала источник энергии, вторая занималась силовым агрегатом. В качестве основы для него выбрали двигатель Стирлинга. Это решение обусловливалось высоким КПД, подходящими размерами и низкими энергозатратами двигателя. Прототип искусственного сердца состоял из двух подсистем: с тепловым конвертером и насосом. Тепловой преобразователь питался от источника, представляющего собой РИТЭГ с 60 граммами плутония-238. В результате его распада выделялось тепло, нагревавшее газ, который от этого расширялся и толкал поршень насоса, перекачивавший кровь через сердце.

Распад плутония и продуктов реакции приводил к образованию альфа-частиц (ядер гелия). Для защиты от радиации и избыточного тепловыделения источник помещался в трехслойную металлическую оболочку из платины, родия и тантала. Внутренние стенки искусственного сердца содержали прокладки из каучукового пластика с текстурой из полиэфирных волокон. Это позволяло снизить свертываемость крови и риск эмболии или инсульта. В качестве источника радиоизотопов компания Philips также рассматривала прометий-147 и тулий-171, но выбрала плутоний-238 из-за его доступности, большого периода полураспада (87,7 года), низкой скорости эмиссии и высокой мощности (газовая машина Philips развивала 33 ватта).

Westinghouse Electric и Philips привлекли к сотрудничеству изобретателя аппарата искусственной почки Вилли Колффа. С его помощью были созданы биоматериалы насоса и гибкий приводной вал, соединяющий насос с преобразователем тепла. Насос состоял из двух желудочков, толкающих кровь в сторону выталкивающихся пластин при сжатии двух диафрагм. Для этого частота двигателя Стирлинга компании Philips была снижена с 1,8 тысячи до 120 оборотов в минуту.

Проект Агентства по атомной энергетике

Изображение: Special Collections, J. Willard Marriott Library, University of Utah

Механический насос предполагалось имплантировать целиком вместо больного органа, а источник питания — разместить в брюшной полости. К 1972 году агентству по атомной энергетике и компании Westinghouse Electric еще не удалось создать достаточно компактные тепловой преобразователь и механический насос. Тем не менее достигнутые успехи воодушевляли, и на 1974 год были запланированы первые испытания на животных. Однако обогнали конкуренты из Национального института сердца.

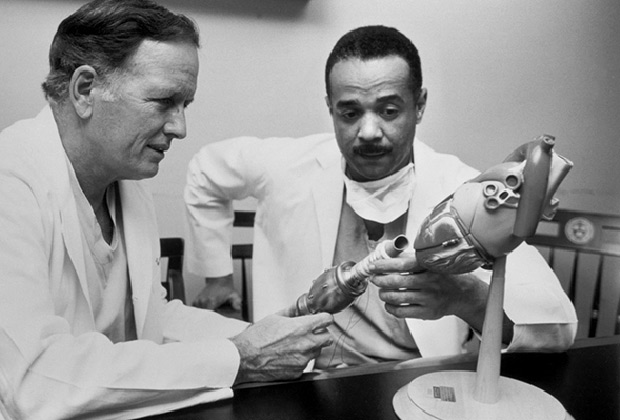

В феврале 1972 года кардиохирург Джон Норман имплантировал элемент механического сердца больному сердечной недостаточностью теленку с целью временного поддержания его жизнедеятельности. Эта новость широко обсуждалась в США. Всего с 1972 по 1974 год Норман и его коллеги выполнили эксперименты с 15 телятами. Животные выживали в течение нескольких часов, а не дней, как планировалось, и погибали в результате кровоизлияний (из-за разрывов сердца) или повреждений внутренних органов. В дальнейшем Норман продолжил эксперименты с искусственным сердцем, но отказался от радиоактивных изотопов в качестве источников питания.

Доктор Джон Норман (справа) с прототипом искусственного сердца

Фото: Texas Heart Institute

Искусственное сердце Норманна состояло, как и у Westinghouse Electric, из двух частей: теплового преобразователя и механического насоса. Насос, изготовленный из пластика и покрытый структурированным силиконом, присоединялся к верхней части левого желудочка и отвечал за доступ крови в нисходящую грудную аорту. Работу насоса обеспечивало трехкилограммовое устройство, в том числе 0,7-килограммовый двигатель, питающийся 120-граммовым источником с плутонием-238. Все устройство должно было размещаться в брюшной полости животного. Двигатель с рабочей температурой 480 градусов Цельсия преобразовывал энергию радиоактивного распада в 52 ватта гидравлической мощности насоса.

В отличие от двигателя Стирлинга, в котором рабочее тело (воздух) никогда не изменяло свою фазу (оставалось в газообразном состоянии), в агрегате, разработанном компанией Thermo Electron Engineering, каждый цикл работы двигателя (сжатия и расширения) сопровождался испарением и конденсацией рабочего тела. По сути этот агрегат представлял собой обычный паровой двигатель. Несмотря на громоздкость конструкции, ее сторонники утверждали, что отсутствие в ней каких-либо клапанов и большого количества движущихся частей обеспечивает высокую надежность.

Импланты в теленке (согласно проекту Нормана)

Изображение: AIP Publishing LLC

Отчет, опубликованный Норманном и представленный Конгрессу, отличался, как отмечают эксперты, поверхностностью и преувеличивал значение полученных результатов. Интерес к этой работе подогревали СМИ, регулярно публиковавшие материалы о случаях смерти людей от сердечной недостаточности, в том числе и в связи с дефектами работы кардиостимуляторов и других медицинских устройств. Большинство ученых сходятся во мнении, что проект Агентства по атомной энергетике (который не дошел до эксперимента с животными и тем более людьми) был по-настоящему инновационным. Программа же Национального института сердца основывалась на примитивных технологиях, а ее популярность объясняется успешной PR-кампанией.

Главные затруднения, связанные с использованием плутония в системах искусственного сердца, объясняются предрассудками человека, а также дороговизной технологии. В конце 1970-х в кардиостимуляторах начали применять дешевые литиевые аккумуляторы, так что потребность в радиоизотопах отпала. Коллф с коллегами настаивал на необходимости экспериментов на людях. Оппоненты заявляли, что искусственное сердце слишком сложно и чревато ошибками. К середине 1970-х годов под натиском политиков и общественности Агентство по атомной энергетике свернуло работы по атомному сердцу. В 1977 году это же сделал Национальный институт сердца. Колфф вернулся к работе над старым пневматическим искусственным сердцем и добился в этом направлении большого прогресса.

Андрей Борисов

источник

Во время Гражданской войны в России были убиты миллионы человек. Кто несет ответственность за эти жертвы и за то, что страна в те годы не смогла встать на демократический путь развития? Могли ли победу в Гражданской войне одержать не большевики, а другие силы и к чему это привело бы? На эти и другие вопросы в ходе дискуссии, организованной Фондом Егора Гайдара и Вольным историческим обществом, ответили доктор исторических наук, профессор РАНХиГС Константин Морозов и кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Гусев. «Лента.ру» публикует выдержки из их выступлений.

Причины Гражданской войны

Константин Морозов:

Причины Гражданской войны, по моему мнению, лежат за пределами 1917 года, и я не согласен с теми, кто обвиняет в ее начале Февральскую революцию. Предотвратить революцию и дальнейшие потрясения можно было задолго до них, поскольку магистральный путь России XIX — начала XX веков — это превращение России из абсолютной монархии в конституционную. Путь этот был сознательно заблокирован одними императорами, а другие не проявили достаточного энтузиазма по доведению дела до конца.

Конечно, причины Гражданской войны самые разные, и формировались они задолго до ее начала. Ответственность за нее тоже несут разные силы и люди, но тут нужно понимать, что, с одной стороны, нельзя впадать в примитивизм и говорить об абсолютной вине, скажем, Николая II. С другой стороны, нельзя размазывать ответственность тонким слоем и говорить, что виноваты все. Мне кажется, что львиную долю ответственности за разгон Учредительного собрания, который стал катализатором Гражданской войны, несут большевики.

Алексей Гусев:

Я сосредоточусь на трех основных тезисах.

Гражданские войны — это совершенно особенный, уникальный тип войн, качественно отличающийся от межгосударственных. Это прежде всего социально-политические конфликты. Здесь все решается не столько на поле боя, сколько по ту сторону фронта. Выигрывает та политическая сила, которая имеет более широкую социальную поддержку. Только глядя через эту призму на российскую Гражданскую войну, можно понять ее динамику. Иначе абсолютно неясно, почему самые тяжелые поражения и та, и другая сторона — и красные, и белые — потерпели на вершине своих военных успехов. Деникин подходит вплотную к Москве — и вдруг начинает беспорядочно отступать, или красные теснят белых — и потом внезапно обращаются в бегство.

Я думаю, что Гражданскую войну как социально-политический конфликт провоцировали два лагеря с двух сторон. Один представляли правые политические силы, опиравшиеся на социальные верхи: помещиков, крупную буржуазию, старую бюрократию, значительную часть офицерства. Это те социально-политические силы, интересам которых противоречили не только Октябрьская, но и Февральская революция. Они понимали, что развитие революционного процесса, начавшегося в феврале 1917 года, неизбежно приведет к их проигрышу. У помещиков будет отобрана земля и отдана крестьянам, будут расширены права рабочих в отношениях с предпринимателями, будет проведена федерализация государственного устройства России, она перестанет быть единой и неделимой. Те, кто был против таких преобразований, начали организовываться еще летом 1917 года.

Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках у дядьки Андрея Еремеевича) в Кремле. Празднование 300-летия Дома Романовых

Фото: РИА Новости

Затем в дело вступает другой социально-политический лагерь, а именно — сами большевики и та часть максималистски настроенных рабочих и солдат, на которую они опирались. После захвата власти именно они своей политикой (прежде всего, экономической, носившей антикрестьянский характер) провоцируют раскол в массах. В результате другая сторона получает массовую поддержку. Это приводит к возникновению масштабной фронтовой войны. В конце концов, побеждают красные, которые хотя и грабят крестьян, но все же признают за ними землю. Белые грабят, но революционных преобразований не признают, выступают за единую и неделимую страну, не признают национальных устремлений меньшинств и так далее. Они своей политикой просто оттолкнули основную массу населения, которая предпочла большевиков как меньшее зло.

Еще один момент: в Гражданской войне были не только две эти стороны. Была еще и очень важная третья сторона — крестьянское движение. В России в 1918-1922 годах имела место самая настоящая крестьянская война. Сотни тысяч участников, широкий территориальный охват. И эту сторону тоже ни в коем случае нельзя забывать. Крестьянское движение потерпело поражение потому же, почему и все прошлые: слабость, распыленность, неорганизованность, локальность, отсутствие четких политических установок и ориентиров.

Чья вина

Константин Морозов:

Следует говорить о разной степени вины. Например, большевики обожали обвинять эсеров и меньшевиков в том, что они в 1917 году не дали добились мира, земли и прочего, а значит, и несут ответственность за Октябрь и Гражданскую войну. Действительно, был целый ряд просчетов и ошибок, в том числе и потому что генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. После падения самодержавия все ожидали игры в нормальные политические шахматы по демократическим правилам.

Никто не ожидал, что эта доска будет перевернута и начнется политическое домино и мордобитие, что события будут развиваться столь стремительно. Можно ли ставить эсерам в вину желание провести законы о земле через Учредительное собрание? Единственное, в чем их можно упрекнуть, — в том, что созыв собрания не был ускорен, и уже летом или в сентябре не начали давать крестьянам землю. Нужно было создавать однородное социалистическое правительство, и внутри эсеров шла борьба за это.

Их можно было упрекнуть в том, что они были неоднородны. Часть их выступала за борьбу только против белых, другая — только против красных, третьи — за борьбу на два фронта. Но их степень вины, на мой взгляд, ощутимо меньше вины большевиков. Те же белые генералы, при всей их авторитарности, могли поддаться эволюции к демократии, в том числе под давлением российских партий, потому что у них действительно была слабая социальная база и присутствовало давление со стороны союзников. Но посмотрите на всю историю Советского Союза: большевики действительно оказались неспособны к эволюции в сторону демократии.

Я не снимаю вины с эсеров и меньшевиков за их просчеты и ошибки. Но они все же не авантюристы, у них не было курса на взятие власти, как это было сформулировано в «Апрельских тезисах», на развязывание гражданской войны. Как сказал один из эсеров на процессе 1922 года, Ленин занимался «политическим озорством», закончившимся потерей миллионов жизней.

Женский революционный отряд перед отправой на фронт в 1918 году

Фото: РИА Новости

Кто хуже

Алексей Гусев:

Мы можем посмотреть на реальные исторические примеры того, что происходило при победе белых. Например, Венгерская социалистическая республика во главе с коммунистами и социал-демократами, недолговечная, уничтоженная. К власти в стране приходит генерал Миклош Хорти, устанавливается монархия, хотя и без монарха. Сразу вводятся различные антиеврейские законы, устраивается белый террор, гораздо более масштабный, чем красный, практиковавшийся до этого. Устанавливается, по сути, военная диктатура, в 1930-е годы плавно перетекающая в фашистский тоталитарный режим со всеми необходимыми атрибутами.

В 1920-1930-е годы нигде в Восточной Европе не наблюдалась эволюция к демократии. Везде мы видим прямо обратный процесс: установление диктаторских авторитарных режимов и затем плавное скольжение в сторону фашизма. Большинство белых офицеров в добровольческой армии вооруженных сил юга России, в колчаковской армии, на севере, в Западной добровольческой армии, были монархистами. Все — и современники, и историки — с этим согласны.

В случае их победы, как говорил Ленин, депутаты были бы «медведями, которых водят за кольцо в носу» царские генералы. Белые даже избегали понятия «Учредительное собрание». Они не хотели его восстанавливать и использовали термин «национальное собрание», которое было бы создано под контролем новых жестких диктаторов. Не знаю, насколько фашизм лучше сталинизма — это дело вкуса.

Константин Морозов:

Белое движение было неоднородным. Вопреки нашим представлениям о белых офицерах, во время Первой мировой войны в офицерский корпус рекрутируется очень много интеллигенции, студентов, не говоря уже о том, что в 1917 году в юнкера брали много евреев, от которых черносотенно настроенное офицерство впоследствии старалось избавляться.

Как уже было сказано, социальная база у белых была слабой, и это принципиальный момент. Их генералы, несомненно, устроили бы белый террор и казни. Но создание власти с мощной социальной опорой на крестьянство для них было невозможно, а поддержки среди рабочих у них не было. Я почти уверен, что какие гонения они ни устраивали бы на социалистические партии и профсоюзы, они не смогли бы их задавить. Это послужило бы началом борьбы и привело к необходимости идти на компромиссы.

Толпа пассажиров пытается сесть в поезд на вокзале в годы Гражданской войны в России. Петроград, 1919 год

Фото: В. Леонов / РИА Новости

Что касается фашизма, то белое движение и фашизм — разные вещи. Русский фашизм появился в конце 1920-х годов в Харбине, но для его появления нужен был весь ужас Гражданской войны и крайняя радикализация всех и вся. Деникин — это не Франко и не Гитлер. Кроме того, я не верю в то, что генералы пошли бы дальше большевиков (а именно — Сталина), которые фактически сделали насилие инструментом социального экспериментирования. Ни одному белому генералу не пришло бы в голову проводить коллективизацию, которая унесла миллионы жизней, устраивать ГУЛАГ, депортировать целые народы.

Масштабы террора

Константин Морозов:

Казанский историк Алтер Литвин считает, что красный и белый террор — одно и то же. С моральной точки зрения с ним можно согласиться, а с точки зрения механизмов и институциональной основы — нет. Мне ближе точка зрения Сергея Мельгунова, говорившего о том, что большевики внесли террор в свою идеологию и сделали его инструментом преобразования общества. Они создали специальную структуру для этого — ВЧК, которая после войны не была закрыта. Все чекистские кадры происходят из красного террора. Трудно говорить о цифрах, но если верить им, то красный террор доминирует.

Но я бы не стал измерять его цифрами. Защитники Сталина любят говорить, что расстреляли «всего» миллион с чем-то, а по политическим статьям репрессировали «лишь» пять миллионов. Нельзя так измерять террор. Если на наших глазах совершить политический расстрел, то в статистике мы запишем убийство одного человека, а бегать по психотерапевтам будем все.

Алексей Гусев:

Террор — спутник абсолютно любой гражданской войны. В российской Гражданской войне его практиковали все стороны (в разной степени, конечно). Но красный и белый террор по своим масштабам все же сопоставимы. Общее количество жертв оценивается историками в 1,3-1,5 миллиона человек, включая жертв низовых расправ, в том числе 300 тысяч жертв еврейских погромов, лежащих в основном на совести белых.

Красный террор, конечно, был более централизованным, и под него пытались подвести некую теоретическую основу. Но у белых было то же самое. Колчак и Краснов издавали приказы вроде «рабочих арестовывать запрещаю, только вешать и расстреливать, повешенных не снимать в течение трех дней». Рабочие воспринимались как подрывной элемент, с которым надо вести борьбу. В обоих случаях террор метил в конкретного противника, и жертвами его становились не эти титульные объекты, а простые люди.

Сложно сказать, кто начал первый. В октябрьских боях в Москве сначала юнкера расстреляли солдат 56-го пехотного полка, которые сдались в Кремле, затем солдаты расстреливали юнкеров. Одним из первых, кто произнес слово «террор», был руководитель Добровольческой армии генерал Корнилов — в феврале 1917 года, не в сентябре. Поэтому и здесь ответственность лежит на всех сторонах.

Владимир Ильич Ленин выступает с речью на площади Свердлова. 5 мая 1920 года

Фото: Григорий Гольдштейн / РИА Новости

Могла ли Гражданская война завершиться по-другому

Алексей Гусев:

Я думаю, что не существовало никакой фатальной предопределенности победы большевиков. Она была закономерна, но не предопределена. Павел Милюков впоследствии написал книгу «Россия на переломе», где указывал, что антибольшевистские силы могли победить в случае более массовой поддержки со стороны союзников. Но Антанта стала помогать им только после прихода к власти белых генералов с программой реставрации монархии, у которых было мало шансов на победу. Другой вариант, по мнению Милюкова, — приход некоего военного гения, потому что и Колчак, и Деникин, и Юденич были достаточно посредственными военачальниками, а на стороне красных воевало большинство офицеров генерального штаба императорской армии. Лев Давидович Троцкий оказался более талантливым организатором, чем его белые оппоненты.

Но конъюнктура могла сложиться и так, что большевизм бы пал либо в результате военного поражения от белых, либо в результате массовых крестьянских восстаний. В случае победы белых могло последовать восстановление монархии, военная диктатура и дрейф к фашизму. Если бы большевистский режим разрушился под давлением крестьянских восстаний и рабочих забастовок, то исход был бы другим. Крестьянское движение шло под лозунгом «За свободные Советы», а не за Учредительное собрание. В случае его победы государственность была бы радикально децентрализована, и Россия превратилась бы в крестьянскую республику. Но это маловероятно вследствие того, что крестьянские войны всегда и везде терпели поражение.

Константин Морозов:

Гражданская война, безусловно, могла завершиться по-другому. Но в результате очень большой разобщенности все антибольшевистские силы были неспособны договориться друг с другом. Мощнейшее тамбовское крестьянское восстание и Кронштадтский мятеж пришлись на самый конец войны. Ленин неслучайно считал чудом, что не нашлось никого, кто «вывез бы нас на тачке». Так что победа большевиков в Гражданской войне совсем не была закономерной.

Записал Михаил Карпов

«Хороший вопрос: как учить — знаниям или пониманию?

Вся моя педагогическая практика на физтехе показывает, что учить надо пониманию. В нашем институте начали это физики, потом это распространилось по другим факультетам. У нас не было билетов, на экзамен можно было приходить с любыми пособиями и записями, конспектами, единственное, нельзя было советоваться с товарищем.

Человек обычно приходил с вопросом, который он сам приготовил и рассказывал, что он понимает в этом предмете. Было нелегко научить и студентов, и преподавателей, но это была наша цель. Потому что знания очень легко получить — из интернета, из разных источников, их слишком много, и они слишком подвижны, а понимание — это то, что остается.

Это хорошо выразил Вацлав Гавел, президент Чехии, диссидент: «Чем больше я знаю, тем меньше я понимаю». Он очень афористически выразил этот разрыв между уровнем знания и уровнем понимания. Основная задача настоящего образования — научить пониманию».

Капица Сергей Петрович

источник