Архив за месяц: Октябрь 2016

Гранд Томпсон, всеми любимый ютубер

по прозвищу «Король случайностей», решился на беспрецедентный эксперимент: чтобы проверить смартфон на прочность, он запустил его на высоту более 6 км с помощью сверхзвуковой ракеты. Результаты этого необычного тест-драйва удивили всех!

В руки Гранда попали две замечательные вещи: новый смартфон Moto Z Force от компании Lenovo и мощная ракета с подъемной тягой в 340 кг. Съемочная группа отправилась в пустыню Невада, чтобы своими руками произвести запуск продвинутого гаджета в небеса и посмотреть, сможет ли он пережить приземление с высоты более чем в 6000 метров. Закрепив смартфон на корпусе ракеты с помощью чехла и обычной изоленты, Томпсон отправил его в полет и отправился на поиски места приземления ракеты чтобы узнать окончательные результаты испытания, оказавшиеся в итоге совершенно неожиданными.

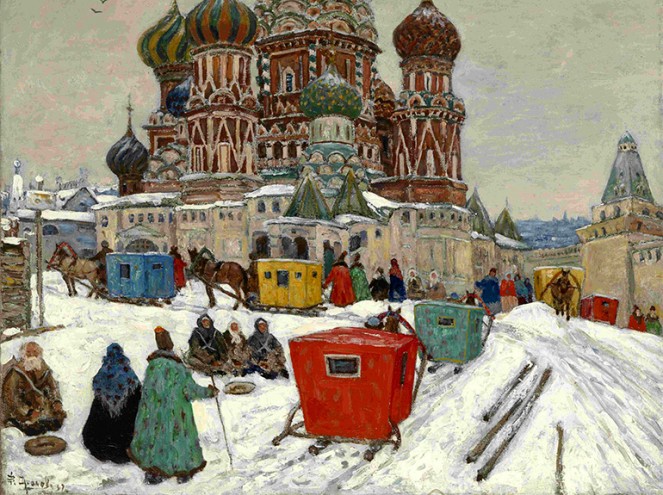

Храм Василия Блаженного на протяжении пяти веков — один из главных символов Москвы и России в целом. Однако вокруг него по-прежнему ходит много легенд.

Архитекторы Барма и Постник, которых ослепил Иван Грозный

Считается, что строителями собора были русские зодчие Барма и Постник, а потом их лишил зрения Иван Грозный. На самом деле имя архитектора до сих пор неизвестно. В летописях и документах, современных строительству храма, нет упоминаний о Барме и Постнике. Их имена значатся лишь в более поздних источниках XVI-XVII веков: «Житии митрополита Ионы», «Пискаревском летописце» и «Сказании о великорецкой иконе чудотворца Николы».

Относительно того, кто является архитектором собора, существует несколько точек зрения. Советский историк Николай Калинин писал, что строителем собора был один человек – Постник Яковлев по прозвищу Барма. Представитель современной школы Александр Мельник, развивая идею историка и искусствоведа Николая Брунова, утверждает, что зодчий был западноевропейского происхождения.

В начале XVII века появилась легенда об ослеплении архитекторов храма Василия Блаженного Иваном Грозным, чтобы они не смогли повторить свой шедевр. Но документального подтверждения эта история не имеет.

Строительство собора завершено в 1560 году

До середины XX века было принято думать, что храм был построен в 1560 году: это число фигурировало во всех официальных документах, монографиях и научных трудах. Но во время реставрации 1957 года под несколькими слоями масляной росписи в шатре центральной церкви храма нашли храмозданную надпись. Спустя 4 года, когда ее раскрыли полностью, выяснилась точная дата освящения собора – 12 июля 1561 года по новому стилю.

Храм Василия Блаженного – официальное название собора

С конца XVII века за собором закрепилось название Храма Василия Блаженного. Между тем, он освящен Собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, и по-прежнему называется так в официальных источниках.

Собор был возведен по случаю победы в Казанском походе и изначально являлся в большей степени мемориальным: не отапливался, службы зимой не проводились. В 1588 году, после обретения мощей Василия Блаженного, появился придел, названный его именем. Эта церковь, единственная из всего храма, была открыта для прихожан и паломников круглый год, даже в ночные часы. Таким образом название церкви Василия Блаженного стало «народным» именем всего собора.

Средства на строительство храма собирал Василий Блаженный

По одной из легенд, устоявшихся в фольклоре, деньги на возведение храма собирал Василий Блаженный. Якобы он приносил монеты на Красную площадь, бросал через правое плечо, и никто не трогал их, пока юродивый перед смертью не передал всю сумму Ивану Грозному.

Но этот миф не находит отражения ни в одной из редакций жития святого. Более того, согласно тексту сокращенного жития, святой умер 2 августа 1552 года: за 2 месяца до окончания Казанского похода – события, к которому приурочено строительство храма. А сам собор был заложен лишь спустя три года, в 1555.

Все церкви Храма Василия Блаженного посвящены Казанскому походу

Не все церкви собора имеют связь с этим событием. Походу посвящены меньше половины, 4 из 9 церквей. Церковь Святой Троицы, например, построена на месте древней Троицкой церкви, поэтому и названа так. Придел Василия Блаженного, как уже было сказано, освящен именем юродивого, захороненного в этом месте. В честь соответствующего праздника построена церковь Входа Господня в Иерусалим. Варлаам Хутынский, именем которого названа юго-западная церковь, являлся покровителем царского рода. А церковь Николы Великорецкого посвящена образу Николая Чудотворца.

Библиотека Ивана Грозного в подвалах Покровского собора

Существует легенда о том, что в мрачных подвалах Покровского собора находится библиотека Ивана Грозного. Проблема только в том, что подвалов здесь нет и быть не может: храм возводился на искусственном насыпном холме, единственно возможным был неглубокий ленточный фундамент. Он едва ли достигает 2 метров при 61-метровой высоте здания. Опора конструкции сосредоточена в подклете.

Визуальную функцию подвала выполняет пространство между первым ярусом упраздненной церкви Феодосии девы и соборной ризницей XVII века. Реставраторы специально не трогали его, чтобы можно было видеть своды Феодосии Девы и аутентичную стену прилегающей церкви Василия Блаженного.

Попытки уничтожения храма и противостояние им

Первым, по легенде, собор пытался взорвать Наполеон Бонапарт. Но после молитвы москвичей произошло чудо: пошел дождь и загасил фитили французских пушек. Документальных подтверждений этой истории нет, равно также, как и знаменитому инциденту с Кагановичем. Якобы когда он представлял Сталину проект реконструкции Красной площади и снял с макета фигурку собора, вождь скомандовал: «Лазарь, поставь на место!».

Нет официальных свидетельств и тому, что архитектор и реставратор Петр Барановский активно выступал за защиту от уничтожения. В 1936 году власти постановили, что храм мешает автомобильному движению, и предложили Барановскому заняться обмерами для сноса. Тогда, со слов его дочери, реставратор отправил в Кремль телеграмму: заявил, что вместе с собором взорвет себя сам.

Во время ареста архитектора якобы шантажировали тем, что собор уже взорвали. Согласно легенде, освободившись досрочно, Барановский первым делом поехал на Красную площадь лично убедиться в том, что храм Василия Блаженного стоит на месте.

Его называли «дьяволом большевиков». Он обладал богатырским здоровьем и феноменальными организаторскими способностями, но умер в 33 года от гриппа, так и не увидев итогов своей работы.

Цареубийца

Из всех революционеров Свердлов был, пожалуй, самым инфернальным. Он открыто выступал за революционный террор и осуществлял его на практике. Считается, что именно Свердлов отдал приказ о расстреле царской семьи. Цареубийство было для него идеей фикс. Об этом говорит и текст листовки, которую написал Яков Свердлов ещё 19 мая 1905 года, в день рождения Николая II: «Пробил твой час, последний час тебе и всем твоим! То страшный суд, то революция грядет!»

«Записная книжка Ленина»

Притчей во языцех стали феноменальные организаторские способности Якова Свердлова. По сути, именно благодаря ему революция достигла успеха. Он обладал редким талантом находить нужных людей и ставить их на нужные места. У Свердлова была удивительная память, его называли «записной книжкой Ленина», он помнил всё и всех. Он был главным «оргавиком» революции. Ленин ценил эти качества, после смерти Свердлова он сказал: «Та работа,которую Свердлов делал один — в области организации, выбора людей, назначения их на ответственные посты, — эта работа будет нам под силу лишь в том случае, если на каждую из отраслей, которыми он единолично ведал, выделить целые группы людей». Ленин знал, о чем говорит. В 1920 году появились сразу два ведомства — Политбюро и Оргбюро ЦК ВКП(б).

Братья

Яков Свердлов родился в многодетной еврейской семье. Судьба его братьев и сестер неординарна. Один брат, Ешуа-Соломон, принял православие и стал приемным сыном Максима Горького. Его стали звать Зиновием Максимовичем Пешковым. В Первую мировую он воевал на стороне Франции и потерял руку, служил во французском иностранном легионе, дружил с генералом де Голлем. Другой брат, Вениамин, сбежал от преследования царской охранки в Америку, где пытался руководить банком, но разорился и жил в бедности. После революции Яков позвал брата на родину. Вениамин стал наркомом путей сообщения. В 1938 году он был расстрелян.

Сейф Якова

В июле 1935 года на стол Сталина легла служебная записка от наркома внутренних дел Генриха Ягоды: «27 июля 1935 года при вскрытии опечатанного кабинета был обнаружен сейф покойного Якова Михайловича Свердлова. Ключи от сейфа утеряны». Вскрывать находку доверили профессионалу, вору-медвежатнику Шнырю, которого специально для этого доставили из тюрьмы. Согласно описи, подписанной тем же Ягодой, в сейфе обнаружили: золотые монеты царской чеканки — на сумму 108 тысяч 525 рублей; золотые изделия, многие из которых с драгоценными камнями, — 705 предметов; кредитные царские билеты — всего на сумму 705 тысяч рублей. Кроме того, чистые бланки паспортов царского образца, а также паспорта, заполненные на разные имена, один из них — немецкий. Как выяснилось, Свердлов был ещё и держателем партийного «алмазного фонда». Сталин обнаружил его только через 16 лет после смерти Свердлова. Хранить тайны «дьявол большевиков» умел.

Боевая бригада Якова

Свердлов был патологически жесток. Его стремление всегда идти на крайние меры удивляло даже товарищей по партии. Где бы Свердлов ни оказывался, он всегда аккумулировал вокруг себя самые агрессивные и безжалостные элементы. На Урале, накануне революции 1905 года Свердлов создал организацию под названием «Боевой отряд народного вооружения» (БОНВ). Быть «в бригаде» Свердлова было почетно, но проверку проходили не все. Проверки были своеобразными. Так, один из будущих убийц царской семьи Ермаков «по заданию партии» в 1907 году убил полицейского агента и отрезал ему голову.

Дело Каплан

Фанни Каплан была подругой сестры Якова Свердлова. Больше никаких прямых связей между ними не установлено. Тем не менее, анализ событий того дня, когда Владимир Ленин оказался на пороге смерти, говорит как минимум о крайней заинтересованности Свердлова в этом деле. К концу 1918 года в руках Свердлова были все рычаги власти. Он не только влиял на то, как проводить в жизнь те или иные решения Ленина, но и решал, что проводить, а что – нет. Свердлов мог делать, что захочет, и никто не был способен помешать ему в этом. Мешал только Ленин. Его прагматизм не давал Свердлову «развернуться», а он жаждал крови. Итогом покушения, сразу после которого по личному приказу Свердлова Фанни расстреляли и сожгли, стало начало террора и расказачивание. Устроив Ленина «на лечение» в Горки, Свердлов занял его кабинет. Правда, ненадолго.

Загадочная смерть

Причина ранней и внезапной смерти Свердлова до сих пор является загадкой. По официальной версии он заболел «испанкой», когда возвращался в Москву из Харькова. По приезде — лег на лечение, но лечили Свердлова не в кремлевской клинике, а на дому. Версию «испанки» ослабляет тот факт, что накануне смерти Свердлова навещал Ленин. Как известно, «испанка» — заразное заболеваниие. Настолько заразное, что выкосило народа больше, чем Первая мировая война. Ленин не мог не понимать, что рискует. Тогда нужно понять, либо Ленин знал, что у Свердлова не «испанка», либо он хотел узнать что-то важное. Как уже известно, Яков Михайлович был хранителем «алмазного фонда» партии. Возможно, об этом и хотел спросить Владимир Ильич, а Свердлов, чья конфронтация с Лениным оказалась безнадежно проигранной, ответа не дал.

Интересную характеристику посмертной маске Якова Свердлова дал психиатр Евгений Черносвитов: «Маска Свердлова — воплощение зла, на нее неприятно смотреть».

Дворянские дети ещё в начале XIX века начинали говорить на французском раньше, чем на родном. А повзрослев, зачастую владели русским языком хуже, чем речью Мольера и Вольтера. Наши аристократы по-французски не только говорили, но и думали.

1

Лидер трендов

«Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской». Денис Фонвизин. «Бригадир» (1769 г.)

Разумеется, случаев, когда правящий класс говорил по-другому, нежели народные массы, в истории предостаточно: норманнские завоеватели в Англии, монголы в юаньском Китае. Однако то были именно пришельцы-захватчики, сознательно отгораживавшие себя от простонародья (в том числе и языковым барьером). В Российской империи, напротив, правящий класс по большей части был русским (к примеру, на 1812 год среди генералитета доля «природных русаков» составляла порядка 60-65%; а если брать офицерство, количество носителей иностранных фамилий и вовсе не превышало 10-12%). Тем удивительнее ситуация, при которой языком не только международного, но и бытового общения отечественной элиты совершенно сознательно и на многие десятилетия избирается Français.

Для того были, казалось, и вполне объективные причины. Золотой век русского дворянства, длившийся с XVIII столетия и до конца наполеоновских войн, совпал с эпохой расцвета Франции, ставшей гегемоном в Европе, а значит, и во всём мире. За политическим лидерством всегда следует идеологическое: лионские белошвейки — законодательницы мод, Дидро и Вольтер — властители умов, а блеск Версаля — недостижимый идеал для других монархов. Неудивительно, что галльские язык и массовая культура занимали в мире такое же место, как США и английский — сейчас. Так что представитель элиты любой страны волей-неволей вынужден овладеть инструментом мирового общения, чтобы не остаться на обочине жизни.

Итог очевиден: к началу XIX века в домашней библиотеке русского дворянина в среднем более 70% книг современных авторов принадлежали перу французов, тогда как лишь оставшаяся треть приходилась на остальных, вместе взятых: англичан, немцев, итальянцев. А среди изданий, продававшихся в книжных лавках Петербурга и Москвы в 1801-1812 годах, 50% имели французский оригинал. Да и первые стихотворные опыты самого Пушкина были написаны по-… ну вы поняли.

2

Язык элитного потребления

«Князь говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды». Лев Толстой. «Война и мир»

Приведённые факты, однако, не объясняют, почему французский стал способом нашего элитарного общения. Но обратимся к лингвистической статистике. Из 300 слов русского языка, обозначающих элементы и фасоны одежды, по меньшей мере 1/3 — французского происхождения. Для предметов роскоши (дорогая утварь, бижутерия, парфюм, драгоценности, алкоголь) количество названий с галльскими корнями приближается уже к 3/4. Всё это — следствия «элитного потребления» нашего правящего класса, обменивавшие продукты труда подневольных крестьян на побрякушки и платья «из самого Парижу».

Влияние Франции на наши внешнеэкономические связи оставалось подавляющим вплоть до 1917 года: к началу XX века доля французского капитала среди всех иностранных инвестиций в Россию была наибольшей — 31% (Англия — 24%, Германия — 20%).

3

Учитель для русского

«Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал». Александр Пушкин. «Евгений Онегин».

И всё-таки, попробуем разобраться: когда же в России отмечена первая вспышка галломании? Всякая революция, в том числе Великая Французская, по понятным причинам порождает колоссальную эмиграцию лучших людей, не нашедших места при новом режиме. За 1789-99 годы число таких беглецов в Россию превысило 15 тысяч: громадная цифра, учитывая, что общее количество российских дворянских родов составляло лишь около 100 тысяч. Надо ли говорить, что петербургский свет встретил изгнанников с сочувствием и восторгом, видя в них светочей культуры и защитников монархического порядка.

«Скоро в самых отдалённых губерниях всякий небогатый даже помещик начал иметь своего маркиза» — писал в мемуарах современник Пушкина, Филипп Филиппович Вигель. Малоизвестный факт: в феврале 1793 года, под впечатлением от казни Людовика XVI, Екатерина Великая издала указ, обязывавший французов или выехать за границу, или принести присягу, что те не поддерживают революционные идеи. Соответствующую клятву дали около полутора тысяч, отказались от присяги — 43 человека.

В итоге, множество вчерашних парижан стали гувернёрами и учителями помещичьих детей; даже наставником императора Александра I в юные годы был швейцарец-франкофон Лагарп. (Добавим в скобках, что следующее поколение русских аристократов было выпестовано многими из 190 тысяч пленных французов, оставшихся в стране снега после разгрома Наполеона).

Так что язык Декарта и Бюффона над колыбелью дворянского младенца начинал звучать куда раньше, чем сказки Арины Родионовны.

4

Закат франкофонии

«Француз — кургуз». Владимир Даль. «Пословицы русского народа».

В 1812 г. русским офицерам во время кавалерийских разъездов запрещалось говорить на французском, поскольку партизаны, особенно в тёмное время суток, могли и пальнуть из засады, услышав «ненашенский» говор. На процессе 1826 года многие декабристы давали показания по-французски, так как родным владели плохо.

Вслед за превращением в XIX веке Великобритании в мирового лидера поменялись и, с позволения сказать, лингвистические тренды. Уже при Николае I императорский двор заговорил по-русски (даже с женщинами, что, как отмечали современники, явилось «неслыханным делом»). А к середине столетия удивительное общество, где любой офицер, переодевшись в партикулярное платье, мог заехать в расположение наполеоновской гвардии и успешно выдать себя за француза, осталось лишь на страницах «Войны и мира».

Динозавры вымерли, но некоторые, современные им виды по-прежнему ходят по земле. Невзирая на климатические изменения и глобальные катаклизмы многим из них удалось сохраниться практически в первозданном виде.

Утконос

Как ни странно, утконос по ряду признаков близок к рептилиям, в частности манерой передвигаться и формой откладываемых яиц. Наряду с рептилиями это одно из самых древних животных современного мира – его прародителю около 110 млн. лет. Впервые познакомившись с загадочным водоплавающим, ученые долго не могли решить, к какому виду его причислить – млекопитающим, пресмыкающимся или птицам. Вопрос решился сам собой, когда зоологи обнаружили у животного молочные железы.

Долгий период своей эволюции утконос провел в Австралии, хотя его предок, по мнению ученых, попал сюда из Южной Америки, когда оба материка входили в состав суперконтинента Гондваны. Сначала это был небольшого размера зверек, напоминающий грызуна, который, судя по всему, не откладывал яйца. Но, а современный вид утконоса возник примерно 4,5 млн. лет назад.

Муравей

Муравьи предположительно произошли от веспоидных ос 130 млн. лет назад. Подтверждением этой гипотезы служит обнаружение в 1967 году в мезозойских отложениях переходной формы – Сфекомирма Фрея, сочетающей в себе признаки муравья и осы. Муравей оказался весьма адаптивным насекомым. Если в меловом периоде популяция муравьев составляла не более 1% от общей численности насекомых, то к началу третичного периода эта цифра уже достигала 40%.

Ученые предполагают, что примитивные муравьи были подземными хищниками, но после выдвижения на доминирующие позиции цветковых растений – около 100 млн. лет назад – они стали быстро эволюционировать.

Ученые предполагают, что примитивные муравьи были подземными хищниками, но после выдвижения на доминирующие позиции цветковых растений – около 100 млн. лет назад – они стали быстро эволюционировать.

Интересно, что относительно недавно, в 1931 году в Австралии был обнаружен один из видов ископаемых насекомых, названный «динозавровым муравьем», который за миллионы лет практически не претерпел внешних изменений.

Гаттерия

Самая древняя рептилия, сохранившаяся со времен динозавров – это обитающая на островах Новой Зеландии трехглазая ящерица гаттерия. Ее ближайшие родственники вымерли еще в раннем юрском периоде, а гаттерия ухитрилась просуществовать 200 млн. лет.

Самая интересная особенность гаттерии это фальшивый третий глаз, расположившийся на темени между настоящими органами зрения. У взрослых особей рудимент практически не виден, но у детенышей он проявляется как голое пятнышко, окруженное чешуей.

Удивительно, но третий глаз имеет хрусталик и сетчатку, хотя лишен мышц. Ученые определили, что орган реагирует на освещенность и тепло – это помогает рептилии регулировать температуру тела.

Черепаха

Ископаемые останки черепах прослеживаются на протяжении более 220 млн. лет, и к настоящему времени сохранилось более 300 видов этих древних существ. Вопрос о происхождении черепах до сих пор дискуссионный, хотя большинство ученых предполагает, что их предшественниками были пермские котилозавры.

Одним из предков современных черепах называют архелона – длина этого гиганта достигала 4,6 метров. Правда, близкие архелону современные кожистые черепахи не на много уступают в размерах древнему пресмыкающемуся, зачастую превышая два метра. Кожистые черепахи обладают удивительным свойством – они могут сохранять тепло в замерзающей воде. Возможно, это и позволило виду выживать на протяжении миллионов лет.

Одним из предков современных черепах называют архелона – длина этого гиганта достигала 4,6 метров. Правда, близкие архелону современные кожистые черепахи не на много уступают в размерах древнему пресмыкающемуся, зачастую превышая два метра. Кожистые черепахи обладают удивительным свойством – они могут сохранять тепло в замерзающей воде. Возможно, это и позволило виду выживать на протяжении миллионов лет.

В 1968 году советский космический аппарат «Зонд-5» с двумя среднеазиатскими черепахами облетел Луну – это были первые живые существа планеты, оказавшиеся на лунной орбите.

Крокодил

Крокодилы появились на Земле около 250 млн. лет назад в триасовом периоде. Это единственный доживший до наших дней представитель подкласса древних ящеров – архозавров. Крокодилы мало изменились за это время, разве что уменьшились в размерах. К примеру, один из предков современной рептилии – дейнозух в длину достигал 15 метров и мог позволить себе охоту даже на крупного динозавра.

Сохранению крокодила во многом способствовала среда обитания – пресные водоемы тропиков и субтропиков, которые за миллионы лет практически не подверглись климатическим изменениям. И сегодня крокодил один из самых приспособленных к выживанию представителей фауны. Для человека опасность представляют лишь несколько видов этих рептилий, в первую очередь гребнистый крокодил. С другой стороны и сам человек ведет промысел крокодилов из-за ценной кожи.

Сохранению крокодила во многом способствовала среда обитания – пресные водоемы тропиков и субтропиков, которые за миллионы лет практически не подверглись климатическим изменениям. И сегодня крокодил один из самых приспособленных к выживанию представителей фауны. Для человека опасность представляют лишь несколько видов этих рептилий, в первую очередь гребнистый крокодил. С другой стороны и сам человек ведет промысел крокодилов из-за ценной кожи.

Целакант

Ученые не зря называют целаканта «живым ископаемым»: последний представитель семейства латимериевых обитал в морских глубинах планеты около 400 млн. лет назад – он древнее динозавра! Целакант, пожалуй, единственный живой организм на Земле, который за миллионы лет не изменился в своем строении.

Впервые ученые обнаружили целаканта в 1938 году, но лишь недавно очертили среду его обитания – это акватория Коморских островов, а также берега Южного Мозамбика. Сегодня по подсчетам специалистов осталось не более 200 особей этого древнего ископаемого, поэтому его охрана – первоочередная забота.

Ученым пока не ясно, каким образом рыбы выжили. Предположительно они заняли глубины, в которых другие хищники их просто не смогли достать. Сейчас единственным естественным врагом целаканта является акула.

Акула

Наиболее древние окаменелые останки зубов акулы насчитывают 400 млн. лет, однако палеонтологи предполагают, что первые акулоподобные создания появились на Земле около 450 млн. лет назад.

В девонский период территории нынешней Европы и Северной Америки были покрыты неглубокими теплыми морями, в которых акула конкурировала с панцирными рыбами. Благодаря лучшим гидродинамическим характеристикам акулы быстро заняли доминирующее положение в океанских глубинах.

В ходе эволюции акулы демонстрировали удивительное многообразие форм. Так, самый маленький вид не превышал 30 см., а самый большой – мегалодон – достигал 16 метров при весе в 47 тонн.

источник

Название этой организации в последнее время знает и стар, и млад. От нее зависит благосостояние России. Речам начальников ОПЕК внимают. Цена за баррель и ОПЕК — неразделимы.

1

Объединение против «Семи сестер»

Организация стран — экспортеров нефти была основана на конференции в Багдаде, прошедшей 10 -14 сентября 1960 года. Предшествовала этому довольно долгая борьба развивающихся стран, производящих нефть, с кортелем «Семь сестер» (термин введен в 1950-ых итальянским нефтяником Энрико Маттеи). Официальное название — «Консорциум по Ирану». Группа из семи компаний доминировала на рынке нефти в 1950-1970 гг: Англо-Персидская нефтяная компания (теперь BP); Gulf Oil, Standard Oil of California (SoCal), Texaco (теперь Chevron); Royal Dutch Shell; Standard Oil of New Jersey (Esso) and Standard Oil Company of New York (теперь ExxonMobil).

Спровоцировал начало переговоров по созданию ОПЕК картельный сговор компаний, одномоментно и существенно понизивших закупочные цены на нефть. В Каире был созван первый Арабский нефтяной конгресс, и сами нефтяные гиганты собирались создать свое корпоративное подобие ОПЕК — Консультационную комиссию по нефти. Тогда знаменитая в мире энергетики левая журналистка Ванда Яблонски познакомила саудовского и венесуэльского министров энергетики, которые заключили джентльменское соглашение о совместных действиях. Результатом этих действий и стало создание ОПЕК, основали которую 5 стран: Саудовская Аравия, Венесуэла, Ирак, Кувейт, Иран.

2

Раскрутка

С 1960 по 1975 годы к организации присоединились Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия — теперешние члены. Эквадор и Габон присоединились к организации, но в 90-ых прервали членство. В 2007 году в ОПЕК вернулся Эквадор и присоединилась Ангола. Норвегия и Россия выступают наблюдателями на встречах ОПЕК, но не вступают в организацию, поскольку это не соответствует целям их экономической политики. Свой экономический и отчасти политический вес ОПЕК приобрела не сразу — на это потребовалось не меньше десяти лет, но в начале 1970-ых организация стала уже игроком, способным серьезнейшим образом влиять на мировые цены.

В США недовольные такой политикой даже обратились в суд, и в 1979 было вынесено решение о том, что решения ОПЕК являются государственными актами, а не коммерческими, и не могут подпадать под законодательство о конкуренции. Как раз в начале 1970-ых организация к первоначальным своим целям — координации нефтяной политики для обеспечения стабильности на рынках в интересах покупателей, продавцов и инвесторов, добавила политические. Причиной стали события на Ближнем Востоке.

3

Великое эмбарго

Это событие стало пиком наращивания политического веса ОПЕК. В октябре 1973 года в ответ на поддержку США и Западной Европой войны Судного дня организация объявила эмбарго на поставки нефти. С октября 1973 по март 1974 цена за баррель выросла с 3 до 12 долларов.

На Западе начали вводиться нормы выдачи бензина. Президент Никсон лично обратился к гражданам снизить скорость езды, Конгресс ввел ограничения максимальной скорости до 55 миль в час, целый год днем ограничивалась подача электроэнергии, фабрики переходили на уголь. С другой стороны, производители автомобилей задумались о создании более эффективных двигателей, а энергетики — об энергоэффеективных технологиях.

В целом эмбарго 1973 года стало одной из важнейших причин мировой рецессии. Безработица достигла рекордных уровней, так же, как инфляция. А ОПЕК включила в свою программу и политические цели — способствовать продажи нефти для роста бедных стран-членов, на что откликнулись еще несколько стран, вступивших в организацию.

4

Захват штаб-квартиры ОПЕК

21 декабря 1975 года в венской штаб-квартире ОПЕК шесть террористов под руководством Ильча Рамиреса Санчеса по кличке «Шакал» и Карла Йоахима Кляйна захватили министров нефти стран-членов организации и всех членов делегаций — в общей сложности 63 человека. Требованием группы, которая назвала себя «Рукой Арабской Революции», было освобождение Палестины.

Главной целью террористов были 11 министров, 9 из которых планировалось отпустить за выкуп, а саудовца Ахмеда Заки Йамани и иранца Джамшида Амузегара — казнить. Заложники были разделены на группы, представителей дружественных стран переместили к двери, нейтральных — в центр зала, а врагов (Саудовская Аравия, Иран, Катар и ОАЭ) — к стене, где была сложена взрывчатка.

Карлос перевез 42 заложника в аэропорт и вылетел в Багдад. По пути в Алжире и Триполи неважных заложников освободили. По прибытию в Багдад Карлос связался по телефону с президентом Алжира Хуари Бумедьеном, который предложил ему убежище и заявил, что в случае смерти заложников самолет будет атакован. Так заложники были спасены, а «Шакал» ушел. Позднее сьало известно, что за операцией стоял палестинский террорист Вади Хаддад — основатель Народного Фронта Освобождения Палестины. Есть предположения, что Ильич Рамирес Санчес за сохранение жизней заложников получил деньги и забрал себе.

5

Избыток нефти

Эта ситуация стала неизбежным естественным ответом на эмбарго. Дело в том, что страны, пострадавшие от него, стали искать способы сократить зависимость от нефти. Переводили предприятия и энергостанции на уголь, природный газ, развивали ядерную энергетику, запускали программы альтернативной энергии и энергоэффективности. Спрос упал к середине 1980-ых на 5 миллионов баррелей в день, тогда как производство в странах — не членах ОПЕК выросло на 14 миллионов баррелей. Производство ОПЕК упало с 50% до 29% от мирового. В течение шести лет цена падала, а в 1986 упала и вообще на 46%. Так в ОПЕК появились квоты на производство нефти. Правда, соблюдать их стали только саудиты, которые и предложили эту меру. Саудовская Аравии нефти добывается больше всего в ОПЕК, то снижения с 10 миллионов до 2,5 миллионов баррелей в день . Это, правда, не помогло, и страна решила не соблюдать квоту. Нефти стало еще больше, и цена в 1986 году упала ниже 10 долларов.

6

Войны и цены

В 1990 году мир испытал нефтяной шок, когда из-за вторжения Ирака в Кувейт цены выросли больше, чем вдвое — с 17 до 36 долларов. После вмешательства США ситуация стала стабилизироваться, а разлад в ОПЕК привел к тому, что организация утратила способность влиять на цены. В итоге в 1998 году цена снизилась до катастрофических для производителей 15 долларов. ОПЕК начала действовать, но больше тенденции роста помогли катастрофические мировые события: атака на США 2001 года, вторжение в Афганистан и затем Ирак.

Этот рост в свою очередь прекратился с мировым кризисом в 2007 году, но из-за выпуска огромного количества долларов для ликвидации его последствий, нефть скакнула еще выше. Теперь мы наблюдаем очередное резкое снижение, но по мнению главы ОПЕК Абдаллы Салема аль-Бадри, сейчас цены достигли минимума, а если из-за сохранения низкой цены за баррель из отрасли будут уходить инвесторы, то в будущем можно ожидать рост цены за баррель до 200 долларов.

Как мы относимся к себе, так к нам относятся и другие. Заниженная самооценка – синдром, который может привести к серьезным проблемам как в карьере, так и в личной жизни.

Перфекционизм

Перфекционизм может быть как проявлением заниженной самооценки, так и ее причиной. Перфекционист, стремящийся к несуществующему совершенству или просто к высоким стандартам редко получает удовлетворение от своей работы и поэтому более восприимчив к критике. Он стремится соответствовать тому идеальному образу, который сам для себя создал, и, не достигая его, испытывает чувство разочарования в себе, вплоть до презрения.

Речь

Человек с заниженной самооценкой постоянно использует в своей речи определенные слова. Во-первых, это негативные фразы, выражающие отрицание: «невозможно, не уверен, не готов, не обладаю соответствующими знаниями; да, но…».

Во-вторых, постоянные извинения. И в-третьих, фразы, принижающие ценность поступков и труда человека. Наверняка вам знакомы отговорки: «мне просто повезло», «большую часть работы сделали мои коллеги, а я им просто помогал» и так далее. Люди с заниженной самооценкой плохо воспринимают комплементы и благодарность, стремясь сразу поспорить с похвалой и доказать обратное. Почему? Все дело в комплексе вины. Не важно за что. Возможно, работа сделана на их взгляд недостаточно хорошо или они приложили мало усилий, исполняя просьбу,даже если выполнили ее. Чувство вины – следующий признак, по которому можно определить человека, который не мнит о себе слишком много.

Чувство вины

Чувство вины, как и перфекционизм может быть причиной заниженной самооценки. Как говорит психолог Дарлин Лансер, в случае если человек чувствует себя глубоко виноватым и долгое время не может себе этого простить, он будет постоянно упрекать себя за это, напоминать про свой «груз на сердце» и постоянно стыдиться за свои поступки. В конечном итоге, он потеряет самоуважение и вместе с этим самооценку.

Зависимость может быть и обратной. Человек с заниженной самооценкой страдает от постоянной самокритики и не способен адекватно воспринимать ошибки прошлого. Отсюда и невротическое чувство вины у неуверенных в себе людей

Депрессия

Согласно исследованию доктора психологических наук, Ларс Мадслен — причиной зачастившей депрессии или постоянного плохого настроения тоже может быть неуверенность в себе. По ее словам, самооценка – ключ как к развитию, так и излечению от депрессии, которая считается серьезной психологической проблемой.

Оправдания

Людям с низкой самооценкой свойственно оправдывать других, даже если их действия противоречат всем нормам поведения. Обычно они аргументируют это тем, что у каждого свои обстоятельства, что всех можно понять. Психологи объясняют подобную позицию попыткой избежать критики в свой адрес, с которой вполне можно столкнуться, осуждая других.

Отсутствие инициативы

Что действительно мешает людям с заниженной самооценкой в профессиональной сфере, так это отсутствие инициативы. Такой человек, получивший определенные полномочия, при любой возможности передаст их в чужие руки. Неудивительно, ведь он не уверен, что справится со своей задачей, даже если он «ас» в своей сфере. В споре с собеседником он тоже едва ли сможет отстоять свою позицию, предпочтя согласиться с оппонентом.

Нерешимость

Ответственность за свои решения такие люди нести не готовы. Они вообще предпочитают ничего не решать. Вдруг они допустят ошибку, и решение окажется неверным. В таком случае, избежать критики не удастся. Самое страшное для неуверенных себе людей – критика близких: родных, друзей, которых они бояться потерять. Ведь именно такой, по их мнению, будет плата за неправильное решение.

Попытка избежать конфликтов

«Не уверен – не лезь». Именно такой позиции придерживаются люди с низкой самооценкой. Они готовы на все, чтобы избежать конфликтных ситуаций или напряженности между людьми. Все должно быть гармонично, пусть это и достигается путем «лжи во спасение», которая рано или поздно приведет к более серьезным проблемам.

Враждебность

Встречается и обратная сторона медали, когда люди с заниженной самооценкой, напротив, проявляют открытую враждебность и цинизм по отношению к окружающим. Это всего лишь вариант защитной позиции, как говорится: «лучший способ защиты- нападение».

Усталость , бессонница, головная боль

Симптомы заниженной самооценки могут быть не только психологическими, но и физическими. По словам психологов, крайняя разочарованность в себе приводит к хронической бессоннице, усталости и головной боли.

Казнили на Руси издавна, изощренно и мучительно. Историки по сей день не пришли к единому мнению о причинах появления смертной казни.

Одни склоняются к версии продолжения обычая кровной мести, другие отдают предпочтение византийскому влиянию. Каким же образом на Руси расправлялись с теми, кто преступил закон?

Утопление

Это вид казни был весьма распространен в Киевской Руси. Обычно он применялся в тех случаях, когда требовалось расправиться с большим количеством преступников. Но были и единичные случаи. Так, например, киевский князь Ростислав разгневался как-то на Григория Чудотворца. Велел связать непокорному руки, накинуть на шею веревочную петлю, на другом конце которой закрепили увесистый камень, и бросить в воду. При помощи утопления казнили в Древней Руси и вероотступников, то есть христиан. Их зашивали в мешок и бросали в воду. Обычно такие казни происходили после сражений, в ходе которых появлялось много пленных. Казнь через утопление в отличие от казни через сожжение считалась для христиан самой позорной. Интересно, что спустя века большевики в ходе Гражданской войны использовали утопление в качестве расправы над семьями «буржуев», при этом приговоренным связывали руки и бросали в воду.

Сожжение

С XIII века этот вид казни обычно применялся по отношению к тем, кто преступил церковные законы – за хулу на Бога, за небогоугодные проповеди, за колдовство. Особенно ее любил Иван Грозный, который, к слову сказать, был весьма изобретателен в способах экзекуции. Так, например, он придумал зашивать провинившихся в медвежьи шкуры и отдавать их на растерзание собакам или сдирать кожу с живого человека. В эпоху Петра казнь через сожжение применялась по отношению к фальшивомонетчикам. Их, кстати, наказывали и еще одним способом – заливали в рот расплавленные свинец или олово.

Закапывание

Закапывание живьем в землю обычно применялось к мужеубийцам. Чаще всего женщину закапывали по горло, реже – только по грудь. Такая сцена превосходно описана Толстым в его романе «Петр Первый». Обычно местом для казни становилось людное место – центральная площадь или городской рынок. Рядом с еще живой казненной преступницей выставляли часового, который пресекал любые попытки проявить сострадание, дать женщине воды или немного хлеба. Не возбранялось, однако, высказывать свое презрение или ненависть к преступнице – плевать на голову или даже пинать ее. А еще желающие могли подать милостыню на гроб и церковные свечи. Обычно мучительная смерть приходила на 3–4 сутки, но в истории зафиксирован случай, когда некая Ефросинья, закопанная 21 августа, умерла только 22 сентября.

Четвертование

При четвертовании приговоренным отрубали ноги, затем руки и только потом голову. Так был казнен, например, Степан Разин. Планировалось таким же способом лишить жизни и Емельяна Пугачева, но ему сначала отрубили голову, а уж потом лишили конечностей. По приведенным примерам несложно догадаться, что подобный вид казни применяли за оскорбление царя, за покушение на его жизнь, за измену и за самозванство. Стоит заметить, что в отличие от среднеевропейской, например парижской, толпы, которая воспринимала казнь как зрелище и разбирала виселицу на сувениры, русские люди с состраданием и милосердием относились к приговоренным. Так, во время казни Разина на площади стояла гробовая тишина, нарушаемая только редкими женскими всхлипываниями. По завершении процедуры люди обычно расходились молча.

Кипячение

Кипячение в масле, воде или вине было особенно популярно на Руси во времена царствования Ивана Грозного. Приговоренного сажали в котел, наполненный жидкостью. Руки продевали в специальные вмонтированные в котел кольца. Затем котел ставили на огонь и начинали медленно подогревать. В результате человек варился заживо. Такую казнь применяли на Руси к государственным изменникам. Однако этот вид выглядит гуманно по сравнению с экзекуцией под названием «Хождение по кругу» – одним из самых лютых способов, применявшихся на Руси. Приговоренному вспарывали живот в районе кишечника, но так, чтобы он не скончался слишком быстро от потери крови. Затем изымали кишку, прибивали один ее конец к дереву и заставляли казненного ходить вокруг дерева по кругу.

Колесование

Широкое распространение колесование получило в эпоху Петра. Приговоренного привязывали к закрепленному на эшафоте бревенчатому Андреевскому кресту. На лучах креста делали выемки. Преступника растягивали на кресте лицом вверх таким образом, что каждая его конечность лежала на лучах, а места сгибов конечностей – на выемках. Палач железным ломом четырехугольной формы наносил один удар за другим, постепенно переламывая кости на сгибах рук и ног. Работа плача завершалась двумя-тремя точными ударами в живот, при помощи которых переламывался хребет. Тело разломанного преступника соединяли так, что пятки сходились с затылком, укладывали на горизонтальное колесо и в таком положении оставляли умирать. Последний раз такая казнь была применена на Руси к участникам Пугачевского бунта.

Посажение на кол

Подобно четвертованию посажение на кол применялось обычно к бунтовщикам или воровским изменникам. Так был казнен в 1614 году Заруцкий, сообщник Марины Мнишек. Во время казни палач вбивал молотком кол в тело человека, затем кол ставили вертикально. Казненный постепенно под тяжестью собственного тела начинал съезжать вниз. Через несколько часов кол выходил у него через грудь или шею. Иногда на колу делали перекладину, которая останавливала движение тела, не позволяя колу дойти до сердца. Этот метод значительно растягивал время мучительной смерти. Сажание на кол до XVIII века было очень распространенным видом казни среди запорожских казаков. Меньшие колы использовали для наказания насильников – им вбивали кол в сердце, а также в отношении матерей-детоубийц.

На славу погулял удалой атаман, кораблей поразбивал, да купцов и богатеев в синем море потопил. Во время «походов за зипунами» награбили разинцы несметное количество добра, большая часть которого превратилась в клады. Бесконечным кажется количество мест, где Стенька якобы спрятал свои сказочные богатства. Мы решили «доехать» до самых популярных.

Великий грешник

По преданию самый большой клад зарыт у села Шатрашаны в Сурском районе Ульяновской области (ранее Симбирская губерния). По легенде ссаженный с судна больной бурлак повстречал в лесу старика, к которому попросился на ночлег. Тот сначала не пускал, а потому разрешил со словами: «Оставайся, коли не боишься?» Чего бурлаку опасаться-то? Брать-то у него нечего, голь перекатная. А наутро старик решил представиться. Стенька, говорит, Разин. Великий грешник. «Смерти не знаю и здесь за грехи свои муки терплю».

По легенде дал старик-Стенька бурлаку грамотку с четкими инструкциями, сколько, чего и как взять из клада. Перво-наперво часть клада раздать нищим и в церкви. Затем взять заговоренное ружье из клада, спрыг-травой заряженное, со Стенькиной смертью, пальнуть из него да трижды прокричать: «Степану Разину вечная память!» В ту же минуту кончатся мучения атамана, и упокоиться его душа с миром. Да вот только беда – не тот человек встретился. Не дался клад неграмотному бурлаку. Отдал он грамотку другому человеку, клад от того в землю и ушел.

Время в пути на автомобиле от Москвы до села Шатрашаны примерно составит 15 часов.

Под охраной нечисти

Добра у стенькиной вольницы было столько, что закапывали его по буграм да по холмам. В бывшем Царицынском узде (ныне Саратовская область) недалеко от села Песковатки есть курган, в котором, по легенде, Стенька спрятал целый корабль как есть, набитый золотом и серебром. Атаман завел корабль по воде на мель, а когда вода ушла, «наметал курган». Для приметы вербу посадил. Народ знал, что в кургане клад спрятан, да вот только копать страшился – при каждой попытке нечисть всякая выскакивала, которая, видать, добро стенькино стерегла.

Время в пути на автомобиле от Москвы до села Песковатки примерно составит 13 с половиной часов.

Бугор Стеньки Разина

Недалеко от деревни Банновка у обрыва на Волге, между селом Золотым и устьем реки Большой Еруслан есть так называемый «Бугор Стеньки Разина». Место это, по словам местных жителей, еще в начале века можно было легко углядеть на закате солнца. Говорят, там была атаманова «канцелярия». Якобы Разин со своей ватагою долгое время стоял на указанном бугре. Роскошный шатер, обитый бархатом да шелком, на вершине бугра – кресло-трон с насечками из слоновой кости, с которого атаман высматривал на Волге новые жертвы. Клад тут, говорят, был зарыт сказочный, вот только кроме человеческих костей ничего найти пока не удалось.

Время в пути на автомобиле от Москвы до деревни Банновка примерно составит 16 часов.

Дурманная гора

В десяти-двенадцати километрах от деревни Даниловки Саратовской области есть гора и ущелье, именуемые в народе «Стенькина тюрьма» или «Дурман». Упоминание о них можно найти в путеводителе начала прошлого века. Клад, зарытый на Дурман горе, пытались найти даниловские крестьяне, к которым попала кладовая грамота одного из разинских есаулов. Искать клад решили на Пасху. Недолгие поиски места увенчались успехом. Помолились да начали рыть. И тут началось необъяснимое: сначала крестьян чуть не затоптало стадо бешеных коров, затем налетела буря, из которой выскочили три разбойника, вооруженные дубинами. Испугавшиеся крестьяне, побросали лопаты и дали деру. Вернувшись на следующий день, обнаружили только отпечаток от сундука да следы от повозки немецкого производства.

Время в пути на автомобиле от Москвы до деревни Даниловка примерно составит 14 часов 40 минут.

Кладоискатель Ящеров

Свои поиски ротмистр Гатчинского полка Ящеров начал в 1893 году. Он выбил разрешение на проведение работ по поиску клада у Императорской археологической комиссии в Петербурге. С помощниками он отправился на Волгу поздней осенью, но зима нарушила планы кладоискателей. В это время появились данные о том, что в районе волжских сел Печи и Михайловка было найдено подземелье, вход в которое преграждали дубовые двери, запертые на засовы и замки. По предположениям подземелье было оборудовано вентиляционной трубой, в которую провалилась лошадь, пахавшая землю. В отверстие размером в колесо спустились два смельчака. Первого вытащили с искаженным от ужаса лицом. Той же ночью он умер. Второй был местным псаломщиком, он продержался в подземелье несколько минут, и, невзирая на ужас, успел-таки разглядеть те самые двери.

Новую попытку найти разинские сокровища Ящеров предпринял в 1904 году. За свое упорство он был вознагражден. Им был найден камень с тайным знаком и остатки плотины, рядом с которой якобы находилась затопленная лодка с сокровищами. Вот только снова делам Ящурова помешали – на этот раз русско-японская война, с которой офицер не вернулся.

Время в пути на автомобиле от Москвы до деревни Печи примерно составит 11 часов.

Не теряя надежды

Еще одна попытка найти клад Стеньки Разина относится к 1914 году. Близ царицынской церкви Святой Троицы в Волгограде земля ушла на 4 метра. На дне провала нашли захоронения. Сторожилы припомнили, что, якобы, когда-то на этом месте был сооружен тайный подземный ход, который вел из города к самой Волге, куда приплывали груженые добром «расписные Стеньки Разина челны». Поиски клада не увенчались успехом – при попытках пройтись по подземному ходу, земля начинала обваливаться. Желающих отдать свою жизнь за стенькины сокровища не нашлось!

Время в пути на автомобиле от Москвы до Волгограде примерно составит 15 часов.

Рассказ фронтовика

Сохранился рассказ участника боев под Сталинградом, капитана 1 ранга Бессонова. По его словам, в результате налета фашистских бомбардировщиков, осыпался волжский берег. Бойцы заметили оголившиеся стволы старинных пушек, которые были плотно сложены в ряд. Дуло одной из пушек откололось, и из него высыпались сокровища: серьги, браслеты, жемчуга, перстни, серебряные и золотые предметы, которые стремительно исчезли за пазухами солдат. Предположили, что это могут быть сокровища самого Стеньки Разина. Непродолжительные попытки извлечь пушки из промерзшей земли под обстрелом противника не увенчались успехом. Вскоре началось наступление, и стало как-то совсем не до клада. Кстати, Разин любил прятать драгоценности в «порченых» пушках, забивая их стволы кляпами и зарывая на волжских берегах. Место клада отмечалось ориентиром, а описание места заносилось в грамоту. Вот только даже под страшными пытками, которые претерпел Разин перед четвертованием, он не назвал ни одного такого места.

Фаина Шатрова

источник