Архив за месяц: Октябрь 2016

1. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $

2. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.

3. Образование и медицина полностью бесплатные.

4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.

5. Пособие по безработице — 730 $.

6. Закрыл военные базы НАТО.

7. Зарплата медсестры — 1 000 $.

8. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.

9. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.

10. Крупные налоги и поборы запрещены.

11. ВВП на душу населения — 14 192 $

12. Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.

13. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.

14. За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.

15. Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.

16. За подделку лекарств — смертная казнь.

17. Квартирная плата — отсутствует.

18. Плата за электроэнергию для населения отсутствует.

19. Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».

20. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.

21. Риэлторские услуги запрещены.

22. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.

23. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.

Только при Муаммаре негры юга Ливии обрели человеческие права.

За сорок лет его правления население Ливии выросло в три раза.

Детская смертность уменьшилась в 9 раз.

Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 74,5 лет.

Кадаффи принял решение вывести Ливию из мировой банковской системы и его примеру хотели последовать ещё 12 арабских стран.

Изобретатели — увлеченные люди. Некоторые готовы жизнь положить на то, чтобы создать нечто революционное. Постоянные эксперименты и работа со сверхусилиями — далеко не самая высокая цена за возможность развивать идеи, которыми они одержимы. Порой случается так, что гении становятся жертвами порожденных ими реалий…

1. Изобретатель пороха Бертольд Шварц

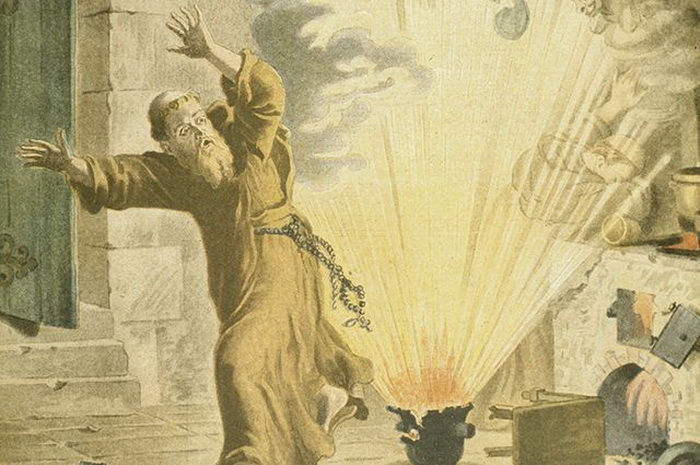

Изобретатель пороха Бертольд Шварц

Изобретение францисканского монаха Бертольда Шварца по-настоящему изменило ход истории: в 1330 году (в некоторых источниках эта дата незначительно отличается) он изобрел порох. Историки до сих пор спорят о том, был ли Шварц реальной фигурой, или же изобретение приписали вымышленному алхимику.

Сведения о первооткрывателе пороха дошли до наших дней из руководства по пиротехнике начала 1400-х годов, которое сохранилось в более поздних копиях. Там содержалась информация о том, что некий алхимик-монах по имени Бертольд, проводя опыты, случайно получил порох, смешав три ингредиента — серу, уголь и селитру. Чтобы проверить свойства получившегося порошка, он поставил его на огонь, а сам покинул келью. Вскоре прозвучал мощный взрыв, и, вернувшись, он обнаружил, что пестик, которым он толок порох, торчит из балки перекрытия.

Стало понятно, что изобретенное вещество обладает разрушительной силой, и немецкий король Вацлав IV, прознав об этом и побаиваясь Бертольда, приказал казнить изобретателя, посадив на бочку пороха, которую подожгли.

2. Афинский скульптор-живодер Перилай

Медный бык — жестокое орудие пыток, изобретенное скульптором Перилаем

Изобретали орудий пыток — это, безусловно, люди с проблемной психикой. Чаще всего их идеи изощренны, а пути реализации — ужасающие. Перилай «прославился» тем, что по заказу правителя Фаларида изготовил медного быка, предназначенного для казни людей.

Приговоренного должны были помещать в полое тело быка, а под брюхом животного разводился костер. Жертва испытывала страшнейшие муки, поскольку, по сути, находилась в раскаленной цистерне. Устрашающий эффект усиливался тем, что на морде быка были сделаны ноздри, из которых валил пар, словно бы животное было разгневано не на шутку. А из утробы — доносились пугающие стоны, которые, искажаясь превращались в рев.

Судьба не была милосердна к изобретателю этого смертельного капкана: Фаларид приказал испробовать изобретение на самом Перилае, так что он сполна ощутил муки, к которым приговорил тысячи людей в дальнейшем. Правда, судьба наказала и самого тирана: вскоре он был свергнут и закончил жизнь, подвергшись тем же пыткам в утробе быка.

3. Александр Богданов — жертва собственной идеи

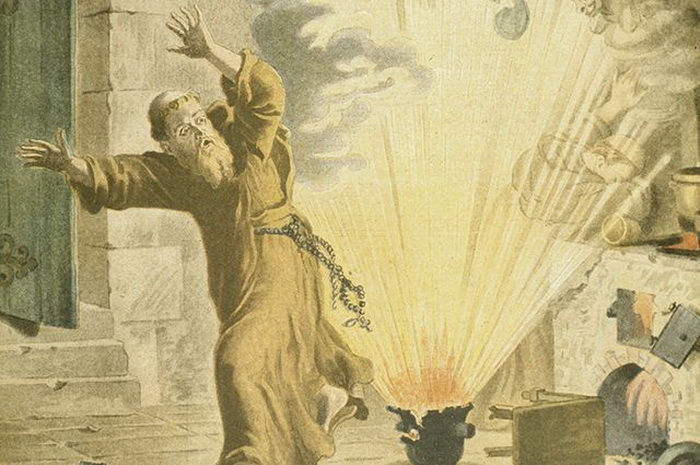

Александр Быков умер во время эксперимента по переливанию крови

Александр Богданов — выдающийся ученый, судьба которого в Совестком Союзе сложилась трагически. Он старательно работал в различных областях науки, изучал медицину, экономику и философию. Однако его не обошла судьба ссыльного политзаключенного: тюрьма в Москве, ссылка в Вологде, где пришлось работать в психлечебнице. Отбыв наказание, уехал в Швейцарию, и вернуться в Россию смог лишь после амнистии, приуроченной к 300-летию дома Романовых. Первую мировую войну прошел как боевой врач.

Несмотря на каторжный труд, Александр Богданов не переставал экспериментировать в области медицины. Он разработал теорию, согласно которой при переливании крови от более молодого человека в организме запускаются процессы омоложения. Опыты ученый ставил на самом себе, после 11 переливания крови его тело сдалось, пошел процесс отторжения, и смерть была неизбежна.

4. Аурел Влайку — пионер румынской авиации

Аурел Влайку за штурвалом собственного самолета

Аурел Влайку прославился как один из известнейших авиаконструкторов: он построил самолет, модель которого имела все шансы стать передовой. В 1912 году он презентовал свое детище на соревнованиях, которые проходили в рамках недели авиации. Мероприятие проходило близ Вены, пилот показал машину, которая была проста и точна в управлении, за что получил главный приз и денежное вознаграждение. Однако Влайку не долго купался в лучах славы: уже в следующем году, отправившись в рискованный полет через Карпаты, летчик разбился насмерть.

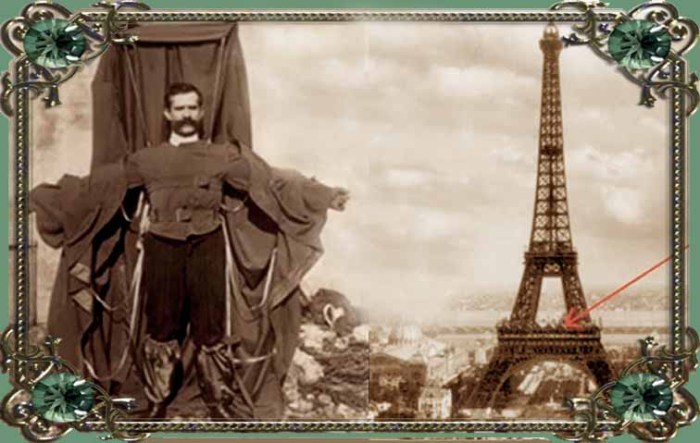

5. Франц Райхельт — портной, замахнувшийся сшить парашют

Франц Райхельт — изобретатель парашюта

Пока Франц Райхельт занимался пошивом одежды, он пользовался любовью у модниц и франтов.

Источник:

Как правило, власть всегда была сосредоточена в руках аристократов и передавалась по наследству. Но истории известны случаи, когда выходцы из низов становились правителями целых стран. В этом обзоре пять простолюдинов, добившихся наивысшей государственной власти.

Максимин Фракиец — император Рима

Максимин Фракиец, император Рима. | Фото: storyfiles.blogspot.com.

Император Рима Максимин Фракиец родился примерно в 173 году до н. э. По некоторым сведениям, он был обычным пастухом, но отличался огромным ростом. Именно поэтому его заметили легионеры и предложили вступить в их ряды. Максимина называли «человеком-горой». В хрониках упоминается: его рост был 2,5 метров, что, скорее всего, было преувеличением.

Личные качества, недюжинный ум и сила сделали Максимина командующим армией на Рейне, а потом, после убийства императора Севера – правителем Рима.

Ивайло Лахана — царь Болгарии

Памятник Ивайло Лахану в Ивайлограде. | Фото: storyfiles.blogspot.com.

Ивайло Лахана стал царем Болгарии в конце XIII века. Прозвище «Лахана» (в переводе с греческого «капуста») он получил из-за неграмотности и неблагородного происхождения. Примерно в 1277 году Ивайло сумел сплотить вокруг себя крестьянскую армию для борьбы с монголами. Когда слухи от побед войска Ивайла дошли до тогдашнего царя Константина I, он расценил крестьянина как прямую угрозу своей власти и отправился уничтожить Ивайло.

Царю не повезло: его войско было разбито, а сам Константин убит. Ивайло сумел отбить набеги монголов, женился на жене Константина и официально стал царем Болгарии в 1278 году.

Катарина Монсдоттер — королева Швеции

Эрик XIV и Катарина Мансдоттер. Erik Johan Lofgren. | Фото: storyfiles.blogspot.com.

Катарина Монсдоттер была служанкой любимого музыканта короля Швеции Эрика XIV. Однажды правитель увидел девушку и без памяти влюбился. Поначалу Катарина пребывала в статусе любовницы, а потом король все-таки женился на девушке в 1568 году. Сам Эрик страдал психическим расстройством, поэтому он был свергнут с престола. Катарину признали не причастной к сумасбродным деяниям мужа, поэтому следующий король Юхан III даровал ей имение в Финляндии. Простолюдины очень любили свою экс-королеву.

Цыси — вдовствующая императрица Китая

Вдовствующая императрица Цыси. | Фото: upload.wikimedia.org.

Цыси сумела пройти путь от наложницы самого нижнего ранга до императрицы Китая. Будущая правительница родилась в обычной маньчжурской семье. В 16 лет она попала в гарем императора, но имела настолько низкий статус, что правитель вряд ли знал о ее существовании. Но девушка оказалась неробкого десятка. Она плела интриги, лишь бы выйти из тени.

После того, как Цыси родила императору наследника, ее власть при дворе усилилась. Со временем император давал Цыси все больше полномочий, а после его смерти бывшая наложница стала ретентом и фактической правительницей Китая. Со временем ее сын умер от оспы, после чего последовало несколько дворцовых переворотов. В конце концов, власть снова сосредоточилась в руках Цыси. За полвека правления Цыси разорила страну.

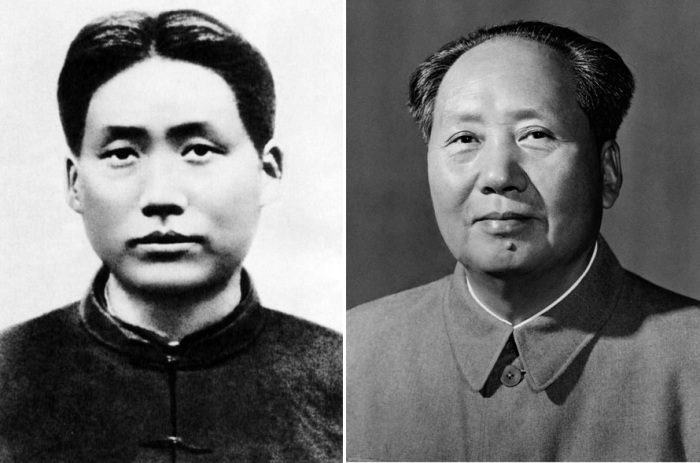

Мао Цзэдун — лидер КНР

Мао Цзэдун | Фото: viaproject.ca и regnum.ru.

Мао Цзэдуну выпало править четвертью населения Земли. Сам Мао родился 26 декабря 1893 года в бедной крестьянской семье Шаошань. До 13 лет он посещал школу, но затем пришлось ее бросить, т. к. мальчику необходимо было трудиться на земле. В 14 лет отец Мао насильно женил сына, но в действительности тот не жил с супругой. Через три года Мао ушел из дома в поисках лучшей жизни. Он поступил в среднюю школу в городе Чанша. В тот же период в Шанхае вспыхивает революция, и Мао вступает в ряды ополченцев.

В 1935 году Мао Цзэдун уже занимал лидирующие позиции в коммунистической партии, а еще через несколько лет он поднялся на самый верх политической лестницы и стал первым вождем Китайской Народной Республики.

Источник:

Иногда самое простое изобретение может изменить миллионы жизней. Именно такое чудо создал Кэнтон Ли – его обувь

может увеличиваться в размере, позволяя детям в беднейших регионах планеты носить её до 5 лет и не ходить босиком круглый год. Такие сандалии могут увеличиваться на 5 размеров, а практичность материалов позволит им прослужить не менее 5 лет.

На сегодняшний день в мире около 300 миллионов детей, у которых нет ни одной пары обуви. И намного больше тех, кому обувь давно мала. Дети без обуви подвержены большему количеству травм, а также многочисленным паразитам, заражающим людей через ступни.

По всему миру существуют организации, собирающие пожертвования на обувь для самых бедных регионов планеты. Ежегодно они закупают миллионы пар самой простой и практичной обуви, но никакими силами им не справиться с быстрорастущими ногами детей.

Именно поэтому сандалии Кэнтона Ли вызвали такой фурор и стали настоящей находкой. Одна пара такой обуви стоит 10 долларов и способна изменить жизни миллионов людей по всему миру.

источник

13 марта 1970 года Юрий Андропов отправил Леониду Брежневу письмо, в котором предложил уничтожить останки Гитлера. Брежнев идею одобрил. Так секретная операция «Архив» была запущена.

Зачем?

Казалось бы, зачем искать и уничтожать останки Гитлера? С момента захоронения прошло 24 года, всё давно уже превратилось в прах. Стимулом к операции послужило расформирование военного городка на территории Магдебурга. Район передавался немецким властям и застраивался, строители обязательно обнаружили бы останки. Немецкая дотошность могла бы привести к опознанию. Это бы стало информационной бомбой и могло породить неонацизм полурелигиозного толка.

Кто был инициатором?

Инициатором проведения операции «Архив» стал Юрий Андропов. В то время он возглавлял КГБ. Уничтожение останков Гитлера Андропов провел в точном соответствии с концепцией «замкового бревна», которое нужно вытащить, чтобы устранить затор. Андропов сам в молодости работал на сплаве леса, поэтому знал методу. Затор мог возникнуть уже по той причине, что на протяжении многих лет не смолкали разговоры о «живом Гитлере», что немало раздражало советское руководство, от Сталина до Брежнева.

Перед «Архивом»

Тела Гитлера и Евы Браун претерпели несколько перезахоронений. Найденные 4 мая 1945 года в воронке рядом со входом в бункер, тела захоронили в Бухе, близ Берлина. Нашли их представителям «СМЕРШа» 3-й ударной армии. Когда армии нужно было менять дислокацию, останки выкопали и переправили в район города Ратенов. Для метки и маскировки на место посадили сосны. 13 января 1946 года останки тайно перевезли в Магдебург и закопали во дворе дома N36 по улице Вестендштрассе, где располагался отдел армейской контрразведки. Там же погребены останки Геббельса, его супруги и шестерых детей.

А был ли Гитлер?

Разговоры о том, что в 1970 году советские разведчики развеяли прах не тех останков не смолкают до сих пор. И сегодня выходят газеты, в которых пожилая латиноамериканка специально для газеты «N» рассказывает, как в деревню, когда она была ещё девочкой, приехал «похожий на Гитлера» мужчина, только без усов. Как она с подругами приходила к нему в гости, а он кормил их немецкими конфетами. Ещё одним конспирологическим мифом является сказка»Гитлер в Антарктиде». В рамках этой истории Гитлер скрывается на скрытых в толще льда базах в Антарктиде. Очень вредный миф: учитывая ассоциацию льда с вечностью, на нем удобно плодить представление, что фюрер жив до сих пор. Андропов в 1970 году понимал, что переносить культ из области газетных сенсаций опасно.

Легенда прикрытия

Легендой для оперативной группы, собранной Андроповым, была оперативная информация, полученная от якобы пойманного в СССР опасного преступника. По словам этого «преступника», в Магдебурге были зарыты ценные архивные документы. Такая легенда была вполне убедительной и несложной для исполнения. Оперативная группа приехала в Магдебург, поставила палатку. Сначала её охраняли солдаты, но перед тем, как начали копать, их сменили сотрудники КГБ. Для контроля за ходом операции в отдалении от места раскопок был оборудован пост наблюдения. Копали ночью.

Особая секретность

Брежнев ответил на письмо Андропова через три дня. Операция была признана сверхсекретной. О ней знали 4 человека: Брежнев, Косыгин, Подгорный и Андропов. Документы по «Архиву» относились к категории «К». Это означало, что их не могли передать посыльному или секретарю, не могли оставить на спецпочте «до востребования», их нужно было передавать лично в руки. От Брежнева документ нес начальник первого сектора Общего отдела ЦК КПСС, то есть лицо в высшей мере компетентное. Утечка информации была попросту невозможна. Её и не произошло. Всё прошло безупречно. Акты были составлены в единственном экземпляре и отправлены в Москву в КГБ.

Акт (экземпляр единственный)

Согласно плану проведения мероприятия «Архив», утвержденного Председателем КГБ при СМ СССР 26 марта 1970 г., оперативная группа в составе начальника 00 КГБ в/ч п/п 92626 полковника Коваленко Н. Г. и оперативных сотрудников того же отдела (фамилии опущены — В. Л.) произвела вскрытие захоронения останков военных преступников в военном городке по Вестендштрассе возле дома No 36 (ныне Клаузенер- штрассе).При вскрытии захоронения обнаружено, что останки военных преступников предположительно были захоронены в 5 деревянных ящиках, поставленных друг на друга накрест. Три из них с Севера на Юг, два других — с Востока на Запад. Ящики сгнили и превратились в труху, находившиеся в них останки перемешались с грунтом. При выемке грунта он тщательно осматривался и останки (черепа, берцовые кости, ребра, позвонки и др.) откладывались в ящик.Степень разрушения была сильной, особенно детских останков, и не позволяла вести точный учет обнаруженного. По подсчету берцовых костей и черепов останки могли принадлежать 10 или 11 трупам. После изъятия останков место их захоронения приведено в первоначальный вид. Мероприятие по изъятию проведено в течение ночи и утра 4 апреля 1970 г. Наблюдением, организованным за прилегающим к месту работ домом, в котором проживают немецкие граждане, каких-либо подозрительных действий с их стороны обнаружено не было. Прямого интереса к проводимым работам и установленной над местом раскопок палатке не проявлялось. Ящик с останками военных преступников находился под охраной оперативных работников до утра 5 апреля, когда было произведено физическое уничтожение останков.

Начальник 00 КГБ при СМ СССР в/ч п/п 92626 полковник Коваленко

Сотрудники 00 КГБ при СМ СССР в/ч п/п 92626 (подписи)

Совершенно секретно

Экз. единственный

Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов в современной российской культуре личность прямо-таки неоднозначная. Он совершенно точно не стремится кому-то понравиться, а просто живет, дает редкие концерты и музыкальные спектакли. Его правила жизни просты и понятны каждому, и как будто бы лежат на ладони: если любишь — люби, не любишь — ну и черт с тобой.

Не обижайте людей и не обижайтесь на других.

Говорите «я тебя люблю», даже когда вы полностью не уверены в этом. Говорите это чаще.

Как можно чаще прикасайтесь к любимому человеку.

Всегда смотрите в глаза собеседнику.

Не бойтесь перемен, но и не желайте их.

Идите на компромиссы.

Делайте праздник из каждого события.

Никогда не ругайте других, не судите о чужих вкусах.

Идите к Богу, ищите Бога. Даже если вы в него не верите.

Играйте музыку, пойте любимые песни как можно чаще.

Ходите на концерты.

Засыпайте с улыбкой.

Всегда поздравляйте друзей с днем рождения.

Дарите подарки.

Звоните родителям.

Если в знаменателе достоинство человека, а в числителе то, что он сам о себе думает, то, чем меньше числитель, тем больше будет искомое.

Почаще улыбайтесь себе в зеркале.

Не бойтесь казаться смешным.

Не считайте невежество и бедность за порок.

Не учите других, как им поступать в личной жизни.

Ведите дневник.

Жизнь вообще не курорт.

Делитесь знаниями.

Думайте о любимых.

Если носите бороду — сбрейте, если нет — отрастите. Меняйтесь.

Нарушайте правила.

Оставайтесь собой.

Не смотрите телевизор.

Позволяйте другим заботиться о вас.

Ищите во всем светлую сторону.

Делитесь радостью от просмотренных фильмов и услышанной музыки.

Занимайтесь сексом только с любимым человеком.

Не стесняйтесь своих юношеских стихов.

Не бойтесь смерти, но опасайтесь потерять близких. Больше не бойтесь ничего.

Будьте безрассудны ко всему, кроме детей.

Удивляйтесь миру.

Не играйте в домино.

Верьте в себя.

В отпуске отключайте мобильный телефон.

Не ходите в кино и на концерты в одиночку.

Всегда говорите спасибо.

Фотографируйте друзей.

Берегите тех, кто вас любит.

Будьте лучшим для любимого человека.

Не ругайте ничего из того, что вы сделали, и не критикуйте выбор других людей.

Всегда справляйтесь о самочувствии членов семьи близких людей.

Не тратьте время на людей, которым вы безразличны.

Не лгите родителям и врачам.

Учитесь проигрывать и не сожалеть об этом.

Не отзывайтесь плохо о других людях.

источник

Реальный вопрос на тесте по физике в NUI Maynooth (Kidare, Ireland). Ответ одного из студентов был настолько «глубоким», что профессор решил поделиться им в сети.

Вопрос: «Как бы Вы описали ад — как экзотермичную (отдает тепло), или как эндотермичную (абсорбирует тепло) систему?»

Большинство студентов пытались описать ад с помощью закона Бойля: газ при расширении охлаждается и температура при давлении падает. Один из студентов написал:

«Сначала мы должны выяснить, как изменяется масса ада с течением времени. Для этого нужно знать, сколько душ прибывает в аду и сколько душ его покидает. Я считаю, что если душа попадает в ад, покинуть она его не может. На вопрос, сколько душ прибывает в ад, нам помогут ответить различные религии, существующие сегодня в мире. Большинство из этих религий утверждает, что души людей, не принадлежащих их церкви, однозначно попадают в ад. Поскольку человек не может принадлежать больше чем к одной религии, можно однозначно утверждать, что все души попадают в ад. Приняв во внимание индексы рождаемости и смертности, можно предполагать, что число душ в аду растет экспоненциально.

Рассмотрим теперь вопрос изменения объема ада. Чтобы в аду поддерживать одинаковую температуру и давление, объем его должен увеличиваться пропорционально увеличению количества душ — согласно закону Бойля. Иначе говоря, мы имеем 2 варианта:

— если ад расширяется медленнее, чем растет число пребывающих душ, то температура и давление там будут расти до тех пор, пока ад просто не развалится;

— если же ад расширяется быстрее, тогда температура и давление падают — ад замерзнет.

Каков из вариантов правильный?

Взяв за основу высказывание Анжелы на первом курсе, что «в аду скорее настанет зима, чем я с тобой пересплю», а так же тот факт, что сегодня мы проснулись вместе — мы придем к однозначному выводу, что ад замерз. Из этого следует, что ад не в состоянии более принимать души. Остается только рай, что и подтверждает наличие Бога. Этим, видимо, и объясняется тот факт, что Анжела всю прошлую ночь кричала: «О, Боже!».

источник

подвергаются оперативным вмешательствам. Каждый из них проходит через операционную, где присутствует врач-анестезиолог, который отвечает за то, чтобы хирургическое вмешательство для пациента прошло наименее заметно.

Илья Горбунов и Леонид Маркушин разбирались, как работают и какие лекарства используют врачи.

17 октября 1846 года в утреннем выпуске бостонской Daily Journal была напечатана заметка: “Вчера вечером, как о том мы были информированы джентльменом, который присутствовал при операции, у некоего субъекта был удален кариозный зуб без малейшей боли. Он был погружен в сон путем ингаляции особого состава, эффект которого продолжался около трех четвертей минуты — ровно столько, чтобы произвести экстракцию зуба”.

“Мы видели сегодня нечто такое, что обойдет весь мир” — произнес известный хирург Генри Бигелоу, выходя из операционной Массачусетской больницы. В этот день началась эра анестезии. Утром 16 октября 1846 года хирург Джон Уоррен и дантист Уильям Мортон провели первую операцию по удалению сосудистой опухоли подчелюстной области у 20-летнего художника Эдварда Эббота с использованием эфирного наркоза.

Анестезия, или обезболивание, конечно же, имеет гораздо более длительную историю. Еще в древнем Египте жрецы, по совместительству занимающиеся врачеванием, отметили способности некоторых веществ притуплять болевые ощущения. Главным обезболивающим средством для стран Средиземноморья стал опиум.

До сих пор производные опиума (опиаты) активно применяются при обезболивании. Но только в XX веке стал понятен механизм их действия.

Во-первых, только в 1970 году благодаря меченным молекулам опиатов были обнаружены собственно рецепторы, через которые наркотик воздействовал на нервную клетку. Оказалось, что они находятся не только в ожидаемой нервной системе, но и во множестве других органов — в основном, в желудочно-кишечной системе.

Мы начинаем чувствовать боль, когда болевой импульс (см. нашу статью “Болевой прием”) рождается и начинает передаваться в мозг по нервным волокнам от клетки к клетке. Процесс передачи сигнала можно прервать, если заставить клетку стать менее чувствительной к медиатору.

Весь процесс передачи импульса в нервной системе есть последовательное превращение химических реакций в электрический сигнал. Этот процесс активируется медиатором — особым химическим веществом, используемым в нервной системе для передачи сигнала между нервными клетками в синапсах, т.е. местах их близкого контакта. Медиатор, захваченный рецептором, вызывает в клетке открытие одних каналов, пропускающих ионы, и закрытие других. В итоге клетка как бы получает определенный заряд, который и является основой для быстрой передачи сигнала дальше.

В месте передачи сигнала от медиатора и рецептора к формированию электрического сигнала ключевую роль играет молекула ц-АМФ. Вообще в клетке эта молекула содержится в очень малых количествах, а ее синтез осуществляется как раз в ответ на активацию медиатором рецептора клетки. Синтез осуществляется при помощи фермента, который называется аденилатциклазой. Именно на этот фермент и действуют опиоидные анальгетики. Они блокируют этот фермент, не давая ему синтезировать ц-АМФ, а, значит, и передать сигнал дальше. Волшебным образом боль в месте травмы или, допустим, хирургического разреза, возникает и передается дальше. Но внезапно одна из клеток отказывается проводить сигнал дальше, и мозг в итоге импульс о боли не получает.

Очевидно, что весь этот сложный процесс придуман не для того, чтобы спустя сотни тысяч лет люди начали делать операции без боли.

Сам организм использует эти рецепторы для блокирования боли, используя при этом естественные, сходные по химическому строению с опиатами, вещества, синтезируемые в самом организме. К таковым относятся широко известные эндорфины, которые в ответ на болевое раздражение, начинают вырабатываться в гипофизе. Действуют они аналогично опиатам, только их недостаточно для полного купирования болевого синдрома, так как их задача только приглушить боль, при этом оставив мозгу информацию о месте, откуда поступил сигнал.

Опиаты блокируют не только болевые импульсы. На этом основано и собственно наркотическое действие производных морфина — блокирование разного рода нервных передач в головном мозге приводит к специфическим ощущениям у наркомана.

Таким образом, обезболивание опиатами — естественный процесс, лишь усиленный фармакологическими средствами, а производные опиума — аналоги природных белков организма.

***

Хирургия, в глазах пациентов, пожалуй, наиболее героическая, сложная и ответственная отрасль медицины. Врачи-хирурги по традиции считаются “элитой” медицинского сообщества, и к их помощи прибегают тогда, когда попытки консервативного лечения или исчерпали себя, или заведомо обречены на неудачу. Действительно, при многих болезнях трудно рассчитывать на выздоровление без непосредственной коррекции анатомии, грубо измененной патологическим процессом.

Однако попытки восстановить анатомию подчас тщетны, а то и попросту невозможны без коррекции физиологии больного, что само по себе является гораздо более тонким и не очевидным процессом.

Именно физиологией заведуют анестезиологи — специалисты, находящиеся по ту сторону стерильного операционного поля, и немногие пациенты догадываются, что успех оперативного лечения невозможен без четких и своевременных действий анестезиологической бригады, подчас остающейся в тени оперирующих врачей.

По сути, главная задача анестезиолога – обеспечить оптимальный контроль за стресс-реакцией организма, или, другими словами, сделать так, чтобы организм пациента с минимальными последствиями перенес подчас значительную хирургическую травму.

И действительно, хирургия в современном виде никогда не стала бы реальностью без открытия полноценной анестезии.

***

Использование эфира для первой в мире операции под общим наркозом случайным не было. Эфир до этого был достаточно распространенным лекарственным средством, которым лечили, например, воспаление легких. Единственное, что смущало в лекарстве, так это периодическая потеря сознания у пациентов. Учитель Мортона Гораций Уэлс уже пробовал использовать для наркоза веселящий газ, ставший в то время весьма распространенным средством для развлечения молодежи, однако потерпел неудачу. Сделав выводы, Уильям Мортон решил использовать чистый эфир на себе, и, если верить его воспоминаниям, именно он стал первым из людей, испытавших на себе действие эфирного наркоза.

Механизм действия газообразных анестетиков до сих пор остается по большей части неизвестным, несмотря на длительную историю их применения и изучения и тот факт, что они являются одними из наиболее широко и часто применяемых в клинической практике препаратов. Существуют разные теории, лишь частично объясняющие то, как эти препараты вызывают обратимое угнетение деятельности ЦНС.

Большинство из них про проникновение в мембраны нейронов и нарушение проведения импульсов по нервным волокнам. Известно то, что они практически не метаболизируются в организме человека и выводятся в неизмененном виде после того, как перестают поступать в организм, при дальнейшей вентиляции.

Но сразу после той самой знаменитой заметки про удачный эфирный наркоз, некто Чарльз Джексон заявил, что идея эфирного наркоза принадлежит ему. Мало того, он сам рассказал о ней Уильяму Мортону, и последний всего лишь воплотил в жизнь его задумку. Джексон потребовал себе 10% от дохода и 500 долларов неустойки наличными (около 15 тысяч долларов по нынешним деньгам). Мортон предложил своему оппоненту включить его в патент и получить таким образом лишь 10% от дохода с реализации. Первоначально скрываемый Уильямом состав становится известен всем, а Джексон не соглашался на условия. Скандал нарастает.

В 1850 году Массачусетский госпиталь признает право первооткрывателя за Мортоном, аналогичное решение позднее принимает Французская академия наук. Она выдает премии в равных долях: Джексону “за открытие действия эфира в анестезиологических целях”, а Мортону — “за внедрение эфирного наркоза в практику”.

Ни одну из сторон такой результат не удовлетворял.

В 1861 году Джексон публикует целую монографию по эфирному наркозу, из которой следует, что он специально дал Мортону выполнить первый наркоз, чтобы прославить того.

В медицинском мире ширился протест. Во-первых, эфир не был новым веществом и не мог быть запатентован. Во-вторых, патентный спор заблокировал вообще любое применение эфира в целях наркоза, что ставило под угрозу жизни пациентов, не решающихся на операцию без обезболивания. Никто уже не считался с патентом.

Мортон требует от сената США компенсацию в 100 тысяч долларов за использование эфира американской армией на полях сражений (около трех миллионов по современным расчетам). Конфликт перемещается уже в Конгресс, где и у Мортона, и у Джексона были свои сторонники. Почуяв большие деньги, в бой за патент ввязывается Гораций Уэлс, уверяющий, что без его, пусть и неудачного, но все же состоявшегося опыта с веселящим газом, ни Мортон, ни Джексон даже и не додумались бы до использования эфира. Наконец, еще один доктор из южных штатов, Крауфорд Лонг, предоставил документы, свидетельствующие о применении им эфира для малых операций еще до Мортона.

Гораций Уэлс умер, не дожив до решения спора, покончив жизнь самоубийством при помощи другого популярного наркозного препарата, хлороформа.

Крауфорд Лонг, познав все тяготы публичного спора, отказался от всех претензий и вернулся к практике обычного врача.

Но главные претенденты не отступали. В 1868 году Мортон в ярости от опубликованной в “Atlantic Monthly” статьи про наркоз, в которой о нем не было сказано ни слова, отправляется в Нью-Йорк, в котором и умирает от “перегруженности мозга” в 48 лет.

Джексон, успокоившись со смертью оппонента, продолжает работать. В 1873 году он переносит приступ судорог, и ему ставится диагноз невменяемого. Его помещают в приют МакЛина, являющийся частью Массачусетского университета, где он умирает спустя семь лет. На его надгробной плите потомки напишут “изобретателю безопасного метода использования эфира для обезболивания в хирургии”.

***

Работу анестезиологов можно сравнить с работой пилотов, за исключением того, что самолеты, в отличие от человеческого организма, изначально построены для того, чтобы ими можно было эффективно и безопасно управлять.

Сам наркоз напоминает полет по приборам в условиях крайне ограниченной видимости: о текущем состоянии организма пациента можно получить информацию только по результатам мониторинга показателей жизнедеятельности, многие из которых лишь косвенно отражают реально происходящие процессы.

***

Анестезия неизбежно сопряжена с рисками, но частота связанных с ней летальных исходов за последние 30 лет снизилась с одного на 3000 до одного на 20 000. То есть вероятность погибнуть от наркоза намного ниже, чем попасть в авиакатастрофу.

Итак, что же входит в состав наркоза?

В первую очередь – создание состояния анестезии, «медикаментозного сна», именно того, что в общественном сознании наркозом и является.

Угнетение нервной системы пациента достигается особыми препаратами – общими анестетиками, которые могут быть инъекционными и ингаляционными.

Из инъекционных, т.е. вводимых в вену, общих анестетиков на данный момент чаще всего применяется пропофол, уверенно вытесняющий тиопентал, в отдельных случаях – кетамин (отдельно про кетамин и диссоциативную анестезию).

Механизм действия пропофола и других подобного типа препаратов основан на ингибировании, т.е. временном отключении, одного из основных нейромедиаторов центральной нервной системы — гамма-аминомасляной кислоты.

Проблема в том, что сами по себе анестетики, вызывающие “бесчувствие” (буквальный перевод слова анестезия) в большинстве своем не являются анальгетиками (обезболивающими) – это означает, что даже в бессознательном состоянии человек будет испытывать (хотя и не будет о ней помнить) боль от вмешательства, и его автономная нервная система будет реагировать на болевое раздражение почти так же интенсивно, как и без использования анестетика.

Поэтому возникает необходимость в регулярном введении анальгетиков — как правило, опиоидов. Чаще всего применяется фентанил — вещество короткого (15-20 минут) действия.

Для эффективной работы оперирующей бригады и проведения искусственной вентиляции легких необходимо устранение тонуса скелетной мускулатуры пациента — с этой целью периодически вводятся препараты, специфически блокирующие проведение нервного импульса к мышцам, т.н. деполяризующие релаксанты.

На всем протяжении наркоза используются устройства мониторирования — контролируются показатели гемодинамики, такие как артериальное давление, частота сердечных сокращений, сердечный ритм; постоянно анализируются и показатели респираторной системы — давление в дыхательных путях, дыхательный объем, газовый состав выдыхаемой смеси и насыщение гемоглобина кислородом. Значительное внимание уделяется темпу мочевыделения, являющемуся косвенным показателем адекватного функционирования сердечно-сосудистой системы.

Но самым сложным процессом является оценка достаточной глубины анестезии. Полностью обездвиженный больной никак не может сообщить о своих ощущениях, если они возникнут. По различным данным, частота интранаркозного пробуждения составляет от 0.2-0.4% в общей хирургии и до 10-40(!)% при операциях по поводу политравм.

Спектр ощущений пациентов значительно варьируется — от чувства давления, прикосновений в области вмешательства и тревоги до полноценного ощущения боли и присутствия на своей операции. Причины возникновения кроются в технических ошибках или поломках аппаратуры, а также в индивидуальных особенностях организма оперируемого — некоторые нуждаются в значительно более высоких дозировках лекарственных средств в сравнении с рассчитаными на их вес и рост.

Предложено много способов мониторирования глубины анестезии, самый технологичный из которых — использование специальных устройств, анализирующих электрическую активность головного мозга пациента (например, приборы, измеряющие биспектральный индекс BIS, используют специальный алгоритм обработки ЭЭГ и отображают степень угнетения ЦНС в виде числового значения, которое необходимо поддерживать в заданном интервале).

К сожалению, их широкому распространению мешает как их стоимость, так и то, что применимы они не во всех ситуациях — так, они не определяют глубину анестезии, вызванной отдельными препаратами; также определение биспектрального индекса ненадежно у детей первого года жизни и у стариков. Поэтому самым часто применяемым и универсальным способом мониторинга по прежнему остается анализ множества показателей жизнедеятельности и дозировки анестетика опытным врачом.

***

К концу вмешательства врач отключает подачу общих анестетиков и начинает подготавливать пациента к экстубации, если было принято решение о прекращении ИВЛ после операции. С целью восстановления способности к самостоятельному дыханию проводится декураризация — мероприятие, направленное на прекращение действия миорелаксантов. Убедившись, что пациент способен эффективно самостоятельно дышать, врач извлекает эндотрахеальную трубку, а пациент переводится в палату пробуждения или отделение интенсивной терапии, где в течение некоторого времени продолжается мониторинг и обеспечивается постоянное наблюдение медперсонала. Операция окончена.

источник

До столетнего юбилея прославленная русская балерина не дожила несколько месяцев — она скончалась 6 декабря 1971 года в Париже. Ее жизнь подобна неудержимому танцу, который по сей день окружен легендами и интригующими подробностями.

Роман с цесаревичем

Изящной, почти крошечной Малечке, казалось, самой судьбой было уготовано посвятить себя служению Искусству. Ее отец был талантливым танцовщиком. Именно от него малышка унаследовала бесценный дар – не просто исполнять партию, а жить в танце, наполнять его безудержной страстью, болью, пленительными грезами и надеждой – всем, чем в дальнейшем будет богата ее собственная судьба. Она обожала театр и могла с завороженным взором часами наблюдать, как идут репетиции. Поэтому не было ничего удивительного в том, что девочка поступила в Императорское театральное училище, а совсем скоро стала одной из первых учениц: занималась много, схватывала на лету, очаровывая публику истинным драматизмом и легкой балетной техникой. Через десять лет, 23 марта 1890 года, после выпускного спектакля с участием юной балерины император Александр III напутствовал заметную танцовщицу словами: «Будьте славою и украшением нашего балета!» А потом был праздничный ужин для воспитанников с участием всех членов императорской фамилии.

Именно в этот день Матильда и познакомилась с будущим императором России, цесаревичем Николаем Александровичем.

Что в романе легендарной балерины и наследника российского престола правда, а что вымысел – спорят много и жадно. Одни доказывают, что отношения их были непорочны. Другие, словно в отместку, сразу же вспоминают о визитах Николая в дом, куда возлюбленная вскоре переехала со своей сестрой. Третьи пытаются предположить, что если любовь и была, то исходила она только от госпожи Кшесинской. Любовная переписка не сохранилась, в дневниковых записях императора встречаются лишь мимолетные упоминания о Малечке, зато много подробностей в мемуарах самой балерины. Но стоит ли им беспрекословно доверять? Очарованная женщина легко может «заблуждаться». Как бы то ни было, в этих отношениях не было пошлости или обыденности, хотя петербургские сплетники соревновались, излагая фантастические подробности «романа» цесаревича «с актрискою».

«Полячка Маля»

Казалось, Матильда наслаждалась своим счастьем, при этом прекрасно отдавая себе отчет в том, что любовь ее обречена. И когда в мемуарах она писала о том, что «бесценный Ники» любил ее одну, а брак с принцессой Аликс Гессенской был основан только на чувстве долга и определен желанием родни, она, конечно же, лукавила. Как мудрая женщина в нужный момент она покинула «сцену», «отпустив» возлюбленного, едва узнав о его помолвке. Был ли этот шаг точным расчетом? Вряд ли. Он, скорее всего, позволил «полячке Мале» остаться теплым воспоминанием в сердце русского императора.

Судьба Матильды Кшесинской вообще была тесно связано с судьбой императорской фамилии. Ее хорошим другом и покровителем был великий князь Сергей Михайлович.

Именно его Николай II, якобы, попросил «присмотреть» за Малечкой после расставания. Великий князь на протяжении двадцати лет будет опекать Матильду, которую, кстати, затем обвинят в его гибели – слишком уж долго пробудет князь в Петербурге, пытаясь спасти имущество балерины. Один из внуков Александра II, великий князь Андрей Владимирович станет ее мужем и отцом ее сына – светлейшего князя Владимира Андреевича Романовского-Красинского. Именно тесной связью с императорской фамилией недоброжелатели зачастую и объясняли все жизненные «удачи» Кшесинской

Прима-балерина

Прима-балерина Императорского театра, которой рукоплещет европейская публика, та, которая умеет отстоять свое положение силой обаяния и страстностью таланта, за спиной которой, якобы, стоят влиятельные покровители – такая женщина, конечно же, имела завистников.

Ее обвиняли в том, что она «затачивала» репертуар под себя, отправлялась только в выгодные зарубежные турне и даже специально «заказывала» для себя партии.

Так, в балет «Жемчужина», который шел во время коронационных торжеств, специально для Кшесинской была введена партия Желтой жемчужины, якобы, по Высочайшему указанию и «под давлением» Матильды Феликсовны. Сложно, правда, представить, как эта безупречно воспитанная дама, с врожденным чувством такта, могла побеспокоить бывшего Возлюбленного «театральными пустяками», да еще в такой важный для него момент. А между тем партия Желтой жемчужины стала истинным украшением балета. Ну а после того, как Кшесинская уговорила в «Корриган», представляемый в парижском «Опера», вставить вариацию из любимого ею балета «Дочь фараона», балерине пришлось бисировать, что для «Опера» было «исключительным случаем». Так не на истинном ли таланте и самоотверженной работе основан творческий успех русской балерины?

Стервозный характер

Пожалуй, одним из самых скандально-неприятных эпизодов в биографии балерины можно считать ее «недопустимое поведение», которое повлекло уход с поста Директора Императорских театров Сергея Волконского. «Недопустимое поведение» состояло в том, что Кшесинская заменила предоставленный дирекцией неудобный костюм на свой собственный. Администрация оштрафовала балерину, а та, недолго думая, обжаловала решение. Дело предали широкой огласке и раздули до невероятного скандала, последствиями которого стал добровольный уход (или отставка?) Волконского.

И снова заговорили о влиятельных покровителях балерины и ее стервозном характере.

Вполне возможно, что на каком-то этапе Матильда просто не смогла объяснить уважаемому ею человеку свою непричастность к сплетням и домыслам. Как бы то ни было, князь Волконский, встретившись с ней в Париже, принял горячее участие в обустройстве ее балетной школы, читал там лекции, а позднее написал великолепную статью о Кшесинской-педагоге. Она же всегда сетовала на то, что не смогла удержаться «на ровной ноте», страдая от предубежденности и сплетен, которые в итоге заставили ее покинуть Мариинский театр.

«Мадам Семнадцать»

Если о таланте Кшесинской-балерины никто не решается спорить, то о ее преподавательской деятельности отзываются, порой, не слишком лестно. 26 февраля 1920 года Матильда Кшесинская навсегда покинула Россию. Они поселились семьей в французском городе Кап де Ай на вилле «Алам», купленной еще до революции. «Императорские театры перестали существовать, а я не испытывала желания танцевать!» — писала балерина.

Девять лет она наслаждалась «негромкой» жизнь с дорогими ее сердцу людьми, но ее ищущая душа требовала чего-то нового.

После мучительных раздумий Матильда Феликсовна едет в Париж, подыскивает жилье для семьи и помещение для своей балетной студии. Она переживает, что не наберет достаточного количества учащихся или «провалится» как педагог, но первый урок проходит блестяще, и совсем скоро ей придется расширяться, чтобы принять всех желающих. Назвать Кшесинскую второстепенным педагогом не поворачивается язык, стоит только вспомнить ее учениц, звезд мирового балета – Марго Фонтейн и Алисию Маркову.

Во время жизни на вилле «Алам» Матильда Феликсовна увлеклась игрой в рулетку. Вместе с другой прославленной русской балериной Анной Павловой они коротали вечера за столом в казино Монте-Карло. За свою постоянную ставку на одно и то же число, Кшесинскую прозвали «Мадам Семнадцать». Толпа, тем временем, смаковала подробности того, как «русская балерина» просаживает «царские драгоценности». Говорили, что решиться на открытие школы Кшесинскую заставило желание поправить материальное положение, подорванное игрой.

«Актриса милосердия»

Благотворительная деятельность, которой занималась Кшесинская во время первой мировой войны, обычно уходит на второй план, уступая место скандалам и интригам. Кроме участия в прифронтовых концертах, выступлений в госпиталях и благотворительных вечерах, Матильда Феликсовна принимала активное участие в обустройстве двух современнейших для того времени образцовых госпиталей-лазаретов. Она не перевязывала лично больных и не работала сиделкой, полагая, видимо, что каждый должен заниматься тем, что умеет делать хорошо.

А она умела дарить людям праздник, за что была любима не меньше, чем самые чуткие сестры милосердия.

Она организовывала поездки раненных на свою дачу в Стрельне, устраивала выезды для солдат и врачей в театр, писала под диктовку письма, украшала палаты цветами, или, сбросив туфли, без пуантов, просто танцевала на пальцах. Аплодировали ей, думается, не меньше, чем во время легендарного выступления в лондонском Ковент-Гарден, когда 64-летняя Матильда Кшесинская в расшитом серебром сарафане и жемчужном кокошнике легко и безукоризненно исполнила свою легендарную «Русскую». Тогда ее вызывали 18 раз, и это было немыслимо для чопорной английской публики.

источник