Архив за месяц: Октябрь 2016

Рукопожатие мы используем ежедневно. Здороваемся с близкими и совсем незнакомыми людьми. Часто ли мы вспоминаем, что оно означает? Нечасто. Хотя этот жест хранит глубокие традиции, а некоторых даже может оскорбить.

Цена и возраст рукопожатия

Когда человек впервые пожал человеку руку нам доподлинно неизвестно, однако о том, что это очень древний жест свидетельствует, например, барельеф, который можно видеть выше.. На нем вавилонский царь Мардук-закир-шуми I жмет руку Салмананасару III, королю ассирийцев.

Руки они пожали в 855 году до нашей эры.

Интересны подробности этого по-настоящему исторического рукопожатия.

Вавилонского царя Мардука-закир-шуми изгнал из Вавилона его брат Мардук-бел-усати. Разгневанный царь обратился за помощью к ассирийскому правителю Салманасару III. Салманасар помог. Помог так, что за эту услугу Мардук-закир-шуми был вынужден уступить ему значительные территории, и стал фактически вассалом ассирийского царя.

Потом в Ассирии вспыхнула гражданская война и за престол начал бороться Шамши-Адад V, который обратился за помощью уже к Мардуку-закир-шуми. Вавилонский царь помог Шамши-Ададу занять власть, но в ответ попросил забранные Салманасаром земли. Их ассирийский царь сначала отдал, а потом укрепился во власти, пошел на Вавилон войной и земли снова отобрал.

Какова была цена этого рукопожатия?

Биоритм по-русски

Касание рук — древнейший жест, сообщающий очень много собеседникам без единого слова. По тому, насколько сильным и долгим является рукопожатие, можно определить чрезвычайно много. Его длительность пропорциональна теплоте отношений, близкие друзья или люди, давно не видевшие друг друга и радующиеся встрече могли совершать горячее рукопожатие не одной рукой, а обеими.

Старший обычно первым протягивал руку младшему — это было как бы приглашением того в свой круг. Рука обязательно должна быть «голой» — это правило сохранилось и до наших дней.

Открытая рука свидетельствует о доверии.

Еще один вариант пожатия рук — касание не ладонями, а кистями. По всей видимости, оно было распространено среди воинов: так они проверяли, что у встретившегося на их пути нет с собой оружия, и демонстрировали свою безоружность.

Сакральный же смысл такого приветствия заключается в том, что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит и биоритм другого человека. Два человека образуют цепь, что тоже немаловажно в русской традиции. Позже, когда появились правила этикета, лишь друзьям приписывалось пожимать друг другу руки. А для того, чтобы поздороваться с дальними знакомыми, приподнимали шапку. Отсюда и пошло русское выражение «шапочное знакомство», означающее поверхностное знакомство.

Загадочные рукопожатия

Рукопожатие — не только жест, но и символ. Он используется в геральдике. Как в государственной, так и в «корпоративной». Например, у масонов. На печатях и знаменах масонских лож рукопожатия, а также «братская цепь» из сплетенных рук символизируют братство.

Не каждое изображенное рукопожатие так легко разгадать. Посмотрите, например, на этот барельеф. Он находится на фронтоне 131 дома на Набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. До 1918 года дом принадлежал еврейским купцам Марголиным, был реконструирован в 1914 архитектором Лишневским. В этом доме жил композитор Василий Соловьев-Седой, автор «Подмосковных вечеров» и многих военных песен.

Что же обозначает это рукопожатие? Барельеф интересен тем, что в нем сочетаются с одной стороны рукопожатие как символ братства и доверия, а также цветы, которые в геральдике часто обозначают бренность и недолговечность. Шлемы у воинов сняты и лежат под ногами, но при этом воин справа стоит с поднятым щитом с изображением Маген-Давида.

Впервые Маген-Давид вошел в официальную еврейскую геральдику только в 1354 году, когда император Карл IV (император Священной Римской империи) даровал евреям Праги привилегию иметь собственный флаг. Этот флаг — красное полотнище с изображением шестиконечной звезды — получил название «флаг царя Давида». Маген-Давид украсил также и официальную печать общины и стал фактически официальным символом еврейской общины Праги на протяжении веков.

Показательно, что в эллинистический период Маген-Давид с евреями не ассоциировался.Задолго до приобретения гексаграммой статуса еврейского символа эту роль выполняла менора — храмовый светильник.

«Рукоборье»

Рукопожатие, которым мы обмениваемся повсеместно при встрече, прощании, знакомстве, – прежде всего соприкосновение, взаимодействие. Между тем, считалось, что прикосновением можно вылечить или, наоборот, передать болезнь, навести порчу, или вызвать сексуальное влечение. Так, в XVI веке на Руси не разрешалось браться за руки в хороводах, поскольку это рассматривалось как «средство к сладострастию».

Будучи жестом неоднозначным и многоплановым, рукопожатие представляло собой и ритуальное заключение договора, «рукобитье», узаконивавшее совершенную сделку.

В севернорусском пастушестве существовал обряд договора пастуха с лешим. Пастух отправлялся весной в лес оговаривать с лешим количество коров или овец, отдаваемых лешему, что гарантировало отличную пастьбу. Пастух бился по рукам с лешим, для чего надевал шерстяные рукавицы, а на правую руку надевал еще и особую большую соломенную руку, которая служила оберегом от нечисти.

Все виды ритуального рукопожатия, то же «рукобитье» в свадебном обряде, совершались покрытой рукой, чтобы обезопасить себя от порчи, а в этикетном рукопожатии рука должна быть голой в знак оказываемого доверия.

Осторожнее за границей

Рукопожатие — жест достаточно интимный. Отношение к нему в разных странах отличается. Так, совсем не нужно бросаться с протянутой пятернёй к японцу. Рукопожатия в стране восходящего солнца не приняты. Также не спешите пожимать руку индусу. В Индии традиционным видом приветствия является «намасте» — сложенные вместе на уровне сердца руки. Это слово переводится как «поклон тебе», а также означает: «божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе».

Австралийские аборигены здороваются, пританцовывая вокруг друг друга, аборигены Новой Зеландии высовывают языки и пучат глаза. В Египте и Йемене мужчины в знак приветствия прикладывают ладонь ко лбу – тыльной стороной в сторону собеседника, а в Иране, Малайзии и некоторых других мусульманских странах после рукопожатия нужно прижимать правую руку к сердцу.

В Китае, Корее и Тибете при рукопожатии нужно использовать обе руки; в крайнем случае нужно подать правую руку, а левой рукой поддерживать правую в районе локтя со стороны плеча, снизу. Использование одной руки, особенно левой, могут принять за жест неуважения.

Проще всего к рукопожатию относятся в США, но и там оно распространено больше во время деловых встреч, в повседневной жизни оно используется не так часто. Подобная ситуация и в Великобритании.

Наибольшую тактичность нужно проявлять в мусульманских странах. Особенно по отношению к женщинам. Запрещено прикасаться к лицам противоположного пола, и приветствовать первой должна женщина.

Не просто жест

Будьте внимательнее с тем, как вы жмете руку. В России принято держаться «золотой середины». Не стоит агрессивно, как клешнями, сдавливать руку при рукопожатии. Это может расцениваться как проявление агрессии. Не нужно также и подавать расслабленную ладонь. К человеку с вялым рукопожатием сразу же отношение не самое благожелательное.

При заграничных поездках нужно помнить, что отношение к рукопожатию на Западе и Востоке кардинально отличается В США и Западной Европе в деловых кругах ценят крепкое рукопожатие, так как оно отражает доминирование, на Востоке, например, в Японии, не принято долго жать руку. Рукопожатие должно быть лаконичным и простым.

Если же вы вдруг оказались в Медных каньонах Мексики и повстречали индейца племени Тараумара, протяните ему открытую ладонь и коснитесь кончиками пальцев его пальцев. Если вы начнете жать индейцу руку, то он может не понять, и попросту убежать, а бегают тараумара быстро. Могут и 500 километров пробежать без отдыха.

Старые фотографии привычно видеть в чёрно-белом цвете. Но бывают и приятные исключения. Например, такие, как фотографии о жизни в США в 1940-х годах из архива Библиотеки Конгресса. Эти фотографии настолько качественные и яркие, что могло бы показаться, что они были сделаны вчера.

1. Магазин на окраине

Магазин в котором торгуют семенами и кормом для животных. США, 1942 год. Автор: John Vachon.

2. Работник сажевого завода

Работник крупного сажевого завода, покрытый пыльными отходами производства. США, штат Техас, 1942 год. Автор: John Vachon.

3. В перерывах от работы

Работающие на крупном заводе женщины, обедающие в своей комнате отдыха. США, штат Айова, апрель 1943 года. Автор: Jack Delano.

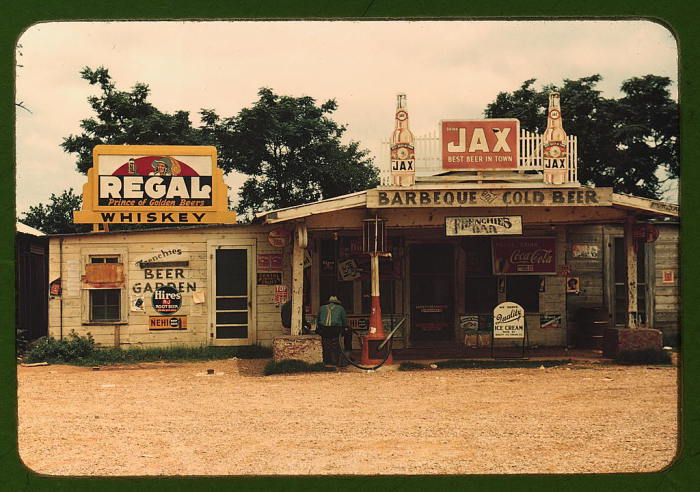

4. Два популярных бара

Два популярных бара, в районе плантации хлопка. США, июнь 1940 года. Автор: Marion Post Wolcott.

5. Обработка земли

Люди, обрабатывающие арендованную у правительства землю недалеко от Уайт-Плейнс. США, штат Джорджия, июнь 1941 года. Автор: Jack Delano.

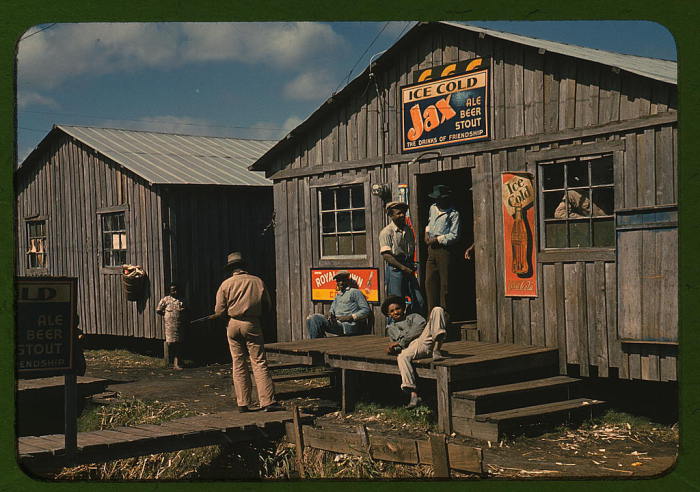

6. Рабочие возле бара

Жилые помещения и популярный среди мигрирующих рабочих бар. США, Февраль 1941 года. Автор: Marion Post.

7. Празднования дня независимости

Празднования дня независимости США 4-ого июля 1939 года. США, Южная Каролина. Автор: Marion Post.

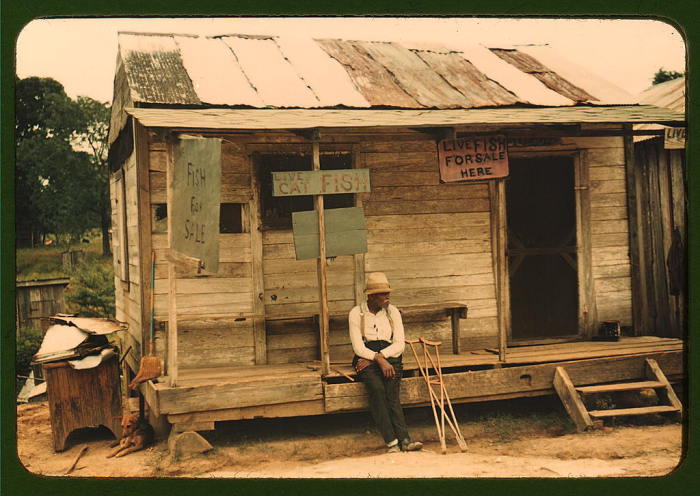

8. Хозяин магазина

Хозяин магазина в котором торгуют живой рыбой. США, июль 1940 года. Автор: Marion Post.

9. Пикник на ярмарке

Две женщины режущие пироги и торты на пикнике во время ярмарки. США, Нью-Мексико, октябрь 1940 года. Автор: Russell Lee.

10. Школьная репетиция

Репетирующие выступление школьники. США, Нью-Мексико, октября 1940 года. Автор: Russell Lee.

11. В ожидании автобуса

Только что приехавшие на поезде люди стоят в ожидании автобуса, чтобы доехать домой. США, штат Массачусетс, 1941 год. Автор: Jack Delano.

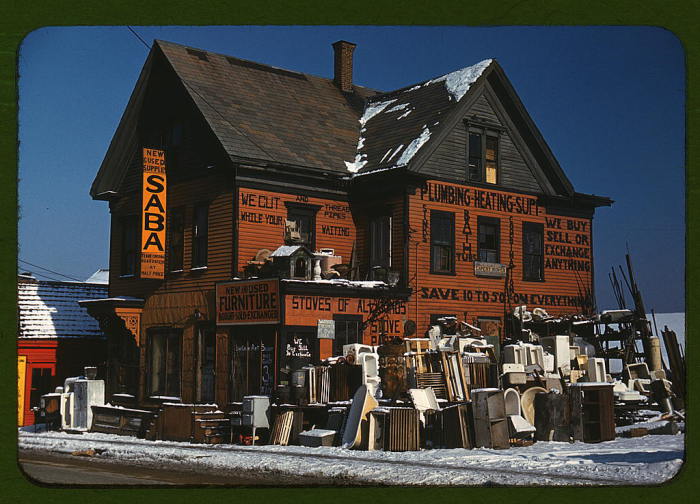

12. Магазин сантехники

Магазин бэушной сантехники. США, штат Массачусетс, декабрь 1940 года. Автор: Jack Delano.

13. Мечта

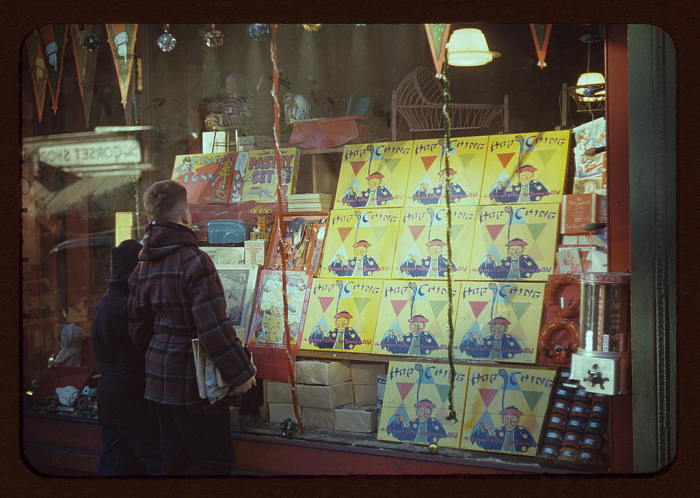

Мальчик, смотрящий на новые игрушки за витриной магазина. США, 1941 год.

14. Маленький магазинчик

Маленький магазинчик в котором торгуют холодными напитками. США, август 1940 года. Автор: Marion Post.

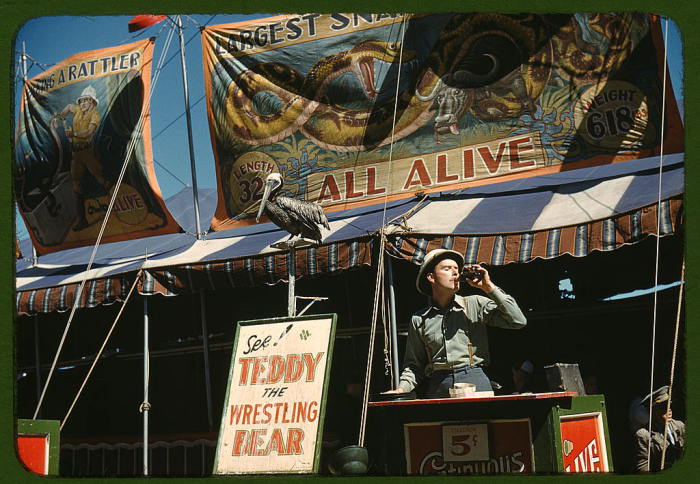

15. На ярмарке в Вермонте

Во время проведения ярмарки в штате Вермонт. США, 1941 год. Автор: Jack Delano.

Реклама

16. Репетиция номера

Две девушки, репетирующие номер перед началом шоу. США, 1941 год. Автор: Jack Delano.

17. В одинаковых платьях

Пять девочек в одинаковых платьях на ярмарке в штате Вермонт. США, 1941 год. Автор: Jack Delano.

18. Артистки цирка за кулисами

Отдыхающие артистки цирка за кулисами во время ярмарки в штате Вермонт. США, 1941 год. Автор: Jack Delano.

19. Главная улица

Бары и магазины на главной улице небольшого городишка. США, июль 1941 года. Автор: Russell Lee.

20. Аттракцион для детей

Недавно установленные аттракционы для детей. США, штат Колорадо, октябрь 1940 года. Автор: Russell Lee.

21. Двор с пальмами и фонтаном

Во дворе Панамериканской организации. США, округ Колумбия, май 1943 года. Автор: John Collier

22. Номер в гостинице

Плакат и стул в небольшой гостинице. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 1941 год. Автор: Jack Delano.

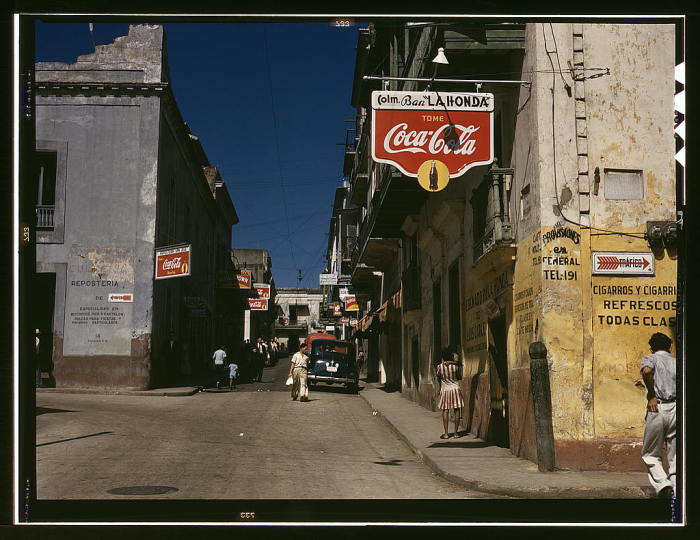

23. Улица в столице Пуэрто-Рико

Одна из улиц в Сан-Хуане. Пуэрто-Рико, декабрь 1941 года. Автор: Jack Delano.

24. Девушки на прогулке

Уличная сцена. Виргинские острова, декабрь 1941 года. Автор: Jack Delano.

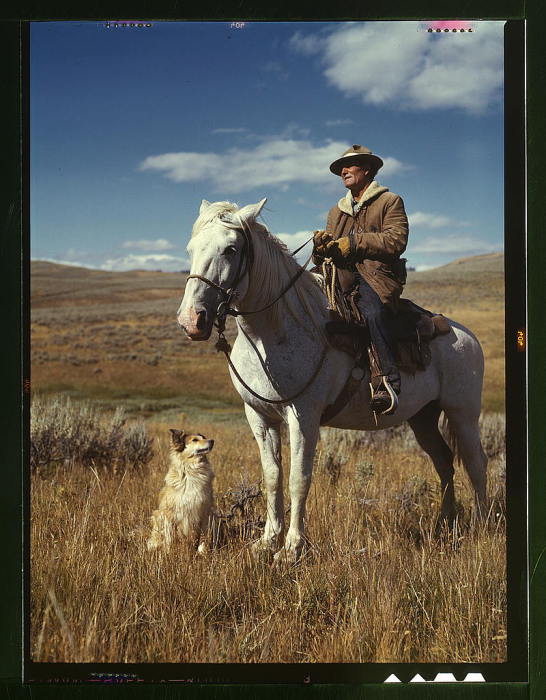

25. Пастух на пастбище

Пастух на своей лошади с собакой на пастбище. Штат Монтана, Август 1942 года. Автор: Russell Lee.

26. Игры для детей

Игры, проводимые для детей во время ярмарки. США, май 1942 года. Автор: Fenno Jacobs.

27. В ожидании друга

Дети, гуляющие на улице в ожидании своего наказанного товарища. США, округ Колумбия, 1942 год. Автор: Louise Rosskam.

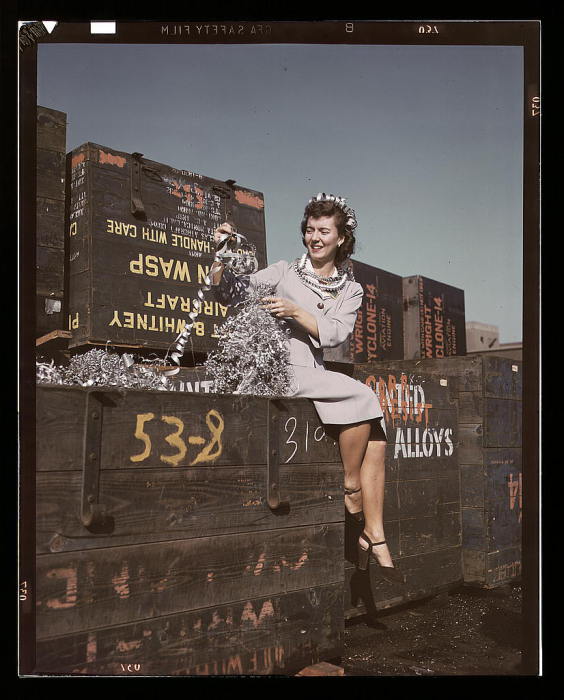

29. Отчаянный шаг

Работница американской компании Douglas Aircraft Companу Аннет дель Сур фотографируется на заводском дворе, призывая спасти предприятие от банкротства. США, Калифорния.

30. Роспись боевого самолета

Сотрудница гражданской службы на Военно-морской авиабазе рисует знаки на крыльях самолета. США, штат Техас, 1942 год.

Источник:

Первый мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому что у них вот тут (показывая на лоб) все плохо. Это был Моисей.

Второй мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому что у них вот тут (показывая на сердце) все плохо. Это был Христос.

Третий мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому что у них вот тут (показывая на карман) все плохо. Это был Маркс.

Четвертый мудрый еврей говорил, что у людей все плохо, потому что у них вот тут (показывая ниже пояса) все плохо. Это был Фрейд.

А пятый мудрый еврей сказал, что у людей не все уж так плохо, потому что все относительно. Это был Эйнштейн.

источник

Отдых на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Сегодня кто-то говорит об обществе 1970-х, как о эпохе процветания всех социальных пороков, которые только можно придумать. Кто-то, как об эпохе процветания, о которой сегодня можно только мечтать. Но, пожалуй, каждая из этих версий – всего лишь миф и, как это не парадоксально, часть правды. СССР в 1970-е достиг огромных успехов в обеспечении нужд граждан, но именно в это время начиналась эпоха застоя. В нашем обзоре кадры, которые кому-то позволят увидеть, как это было, а кому-то подарят несколько минут ностальгии.

1. Болельщики

Болельщики во время уличного матча. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

2. Место для переодеваний

Оставленные велосипеды и одежда на лавочках. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

3. Покупка газеты

Женщина, покупающая газету в киоске. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

4. Гуляющие во дворе дети

Дети, играющие возле большой лужи во дворе дома №1 по улице Фурманова. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

5. Во время демонстрации

Музыканты во время демонстрации. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

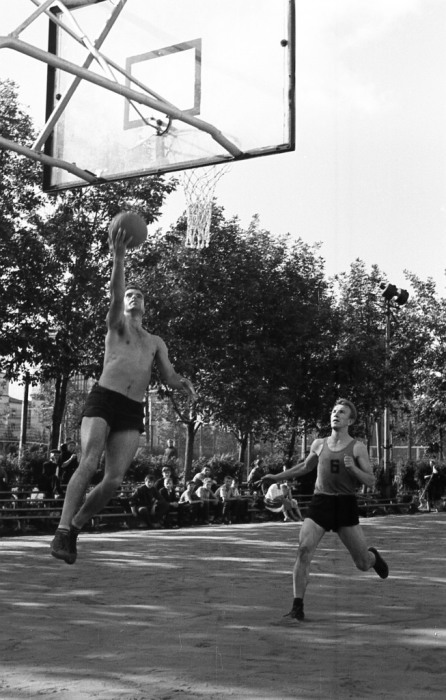

6. Очередной мяч

Баскетболист забрасывающий мяч в кольцо. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

7. Замена ламп

Замена ламп уличного освещения. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

8. Двое рабочих

Двое рабочих встретившихся после работы. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

9. Катание на санях

Катание детей на санях. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

10. Книжный лоток

Продажа книг на улице под открытым небом. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Реклама

11. Летняя прачечная

Летняя прачечная на берегу реки. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

12. Люди на демонстрации

Люди, вышедшие на демонстрации. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

13. Подготовка к Масленице

Женщина, пекущая блины на Масленицу. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

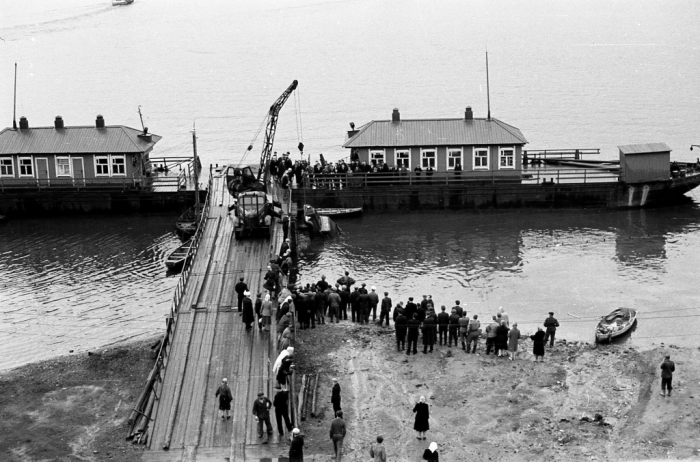

14. Спасательные работы

Кран, достающий упавшую в воду машину. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

15. Монтаж антенн

Монтаж новых антенн на улице Пионерская. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

16. Отдых на пляже

Люди, отдыхающие на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

17. На съемках фильма

На съемках фильма — Человек, который сомневается. СССР, Ярославль, 1963 год.

18. На лавочке во время демонстрации

Бабушка на демонстрации сидящая на лавочке. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

19. Молодой артист

Молодой человек играющий на тальянке. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

20. Отдыхающие на пляже

Люди, отдыхающие на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

21. По дороге на рынок

Люди, идущие торговать на рынок. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Источник: http://knowledgeblog.ru/?go=http://www.kulturologia.ru/blogs/171016/31796/

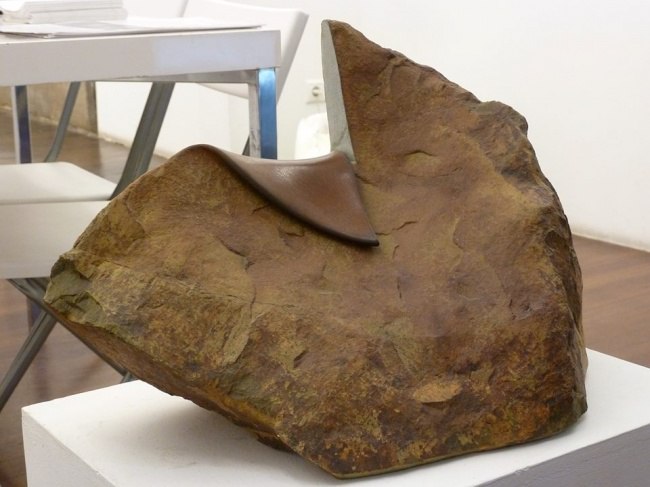

Испанский скульптор Хосе Мануэль Кастро Лопес (José Manuel Castro López)

не боится экспериментировать и создавать удивительные произведения, которые переворачивают представления о привычных вещах с ног на голову. В его руках мастерски вырезанные из кварца и гранита скульптуры создают удивительную иллюзию, будто созданы из пластилина.

источник

3 марта 1861 года Александр II отменил крепостное право и получил за это прозвище «Освободитель». Но реформа не стала популярной, напротив, явилась причиной массовых волнений и гибели императора.

Помещичья инициатива

Подготовкой реформы занимались крупные помещики-крепостники. Почему они вдруг согласились пойти на компромисс? В начале своего правления Александр держал речь перед московским дворянством, в которой озвучил одну простую мысль: «Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как оно само собою станет отменяться снизу».

Его опасения были не напрасными. За первую четверть XIX века было зарегистрировано 651 крестьянское волнение, за вторую четверть этого столетия — уже 1089 волнений, а за последнее десятилетие (1851 — 1860 гг.) — 1010, при этом 852 волнения пришлось на 1856-1860 годы.

Помещики предоставили Александру более сотни проектов будущей реформы. Те их них, которые владели имениями в нечерноземных губерниях, готовы были отпустить крестьян и дать им наделы. Но эту землю должно было выкупить у них государство. Помещики черноземной полосы хотели сохранить в своих руках как можно больше земли.

Но окончательный проект реформы составлялся под контролем государства в специально образованном Секретном комитете.

Подложная воля

После отмены крепостного права почти сразу среди крестьян поползли слухи, что зачитанный им указ – поддельный, а настоящий манифест царя помещики скрыли. Откуда взялись эти слухи? Дело в том, что крестьянам дали «волю», то есть личную свободу. Но землю в собственность они не получили.

Собственником земли по-прежнему оставался помещик, а крестьянин был лишь ее пользователем. Чтобы стать полноправным владельцем надела крестьянин должен был выкупить его у барина.

Освобожденный крестьянин по-прежнему оставался привязанным к земле, только теперь его удерживал не помещик, а община, покинуть которую было затруднительно – все были «скованы одной цепью». Общинникам, например, было невыгодно, чтобы зажиточные крестьяне выделялись и вели самостоятельное хозяйство.

Выкупы и отрезки

На каких же условиях крестьяне расставались со своим рабским положением? Наиболее острым вопросом был, конечно, вопрос о земле. Полное обезземеление крестьян было экономически невыгодной и социально опасной мерой. Вся территория Европейской России была разделена на 3 полосы — нечернозёмную, чернозёмную и степную. В нечерноземных областях размеры наделов были больше, но в черноземных, плодородных регионах помещики расставались со своей землей весьма неохотно. Крестьяне должны были нести свои прежние повинности – барщину и оброк, только теперь это считалось платой за предоставленную им землю. Таких крестьян называли временнообязанными.

С 1883 года все временнообязанные крестьяне обязаны были обязаны выкупить свой надел у помещика, причем по цене куда выше рыночной. Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20% выкупной суммы, а остальные 80 % вносило государство. Крестьяне должны были погашать её в течение 49 лет ежегодно равными выкупными платежами.

Распределение земель в отдельно взятых поместьях тоже происходило в интересах помещиков. Наделы были отгорожены помещичьими землями от угодий, которые были жизненно необходимы в хозяйстве: лесов, рек, пастбищ. Вот и приходилось общинам арендовать эти земли за высокую плату.

Шаг к капитализму

Многие современные историки пишут о недостатках реформы 1861 года. Например, Петр Андреевич Зайончковский говорит, что условия выкупа имели грабительский характер. Советские историки однозначно сходятся, что именно противоречивый и компромиссный характер реформы привел в итоге к революции 1917 года.

Но, тем не менее, после подписания Манифеста об отмене крепостного права, жизнь крестьян в России изменилась к лучшему. По крайней мере, их перестали продавать и покупать, будто бы животных или вещи. Освобожденные крестьяне пополнили рынок рабочей силы, устроились работать на фабрики и заводы. Это повлекло за собой становление новых капиталистических отношений в экономике страны и её модернизации.

И, наконец, освобождение крестьян стало одной из первых реформ из целой серии, подготовленной и проведенной сподвижниками Александра II. Историк Б.Г. Литвак писал: «… такой громадный социальный акт, как отмена крепостного права, не мог пройти бесследно для всего государственного организма». Изменения коснулись практически всех сфер жизни: экономики, социально-политической сферы, местного самоуправления, армии и флота.

Россия и Америка

Принято считать, что Российская империя в социальном плане была весьма отсталым государством, ведь там до второй половины XIX века сохранялся отвратительный обычай продавать людей на аукционе, как скотину, а помещики не несли никакого серьезного наказания за убийство своих крепостных. Но не стоит забывать, что в это самое время на другом конце света, в США, шла война между севером и югом, и одной из причин ее стала проблема рабства. Только путем военного конфликта, в котором погибли сотни тысяч человек.

У американского раба и крепостного действительно можно обнаружить немало сходства: они одинаково не распоряжались своей жизнью‚ их продавали‚ разъединяли с семьями; контролировалась личная жизнь.

Отличие заключалось в самом характере обществ, которые породили рабство и крепостничество. В России труд крепостных был дешев, а поместья – малопроизводительны. Прикрепление крестьян к земле было скорее политическим, нежели экономическим явлением. Плантации американского Юга всегда была товарными, а их главный принципам была экономическая эффективность.

Главная функция государственного символа — выражать главную идею государства, его формулу, его ДНК. Основоположник традиционализма Рене Генон считал, что символы могут действовать сами по себе, независимо от нашего сознания.

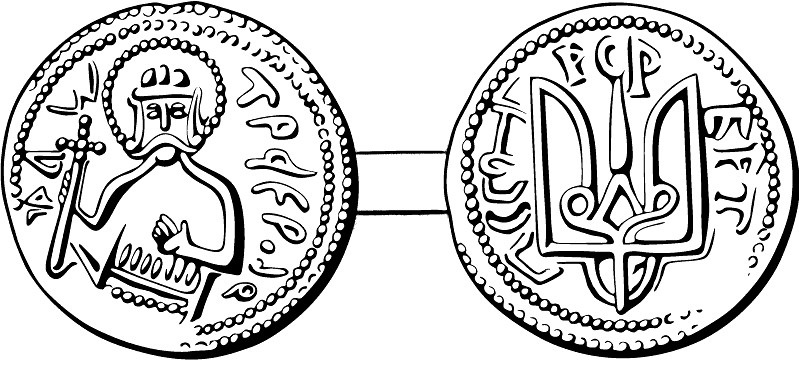

Тамга Владимира

Тризуб Владимира можно назвать первым символом русской власти. Он относится к так называемым тамгам, то есть родо-племенным символам. На русский язык слово «тамга» переводится как «тавро» или «клеймо».

Различные тамги использовали на протяжении нескольких тысячелетий степные народы Евразии – сарматы, гунны, турки-сельжуки, монголы.

Каждая тамга была индивидуальным маркером собственности. Сакральных, объединительных функций на них не накладывалось. Грубо – тамга просто означает «Это мое». То есть, столкнувшись с этим символом, человек должен был понять – «Это чужое».

Большинство историков возводят тамгу Владимира к пикирующему соколу — символу Рюриковичей. Историк XIX века Стапан Гедеонов связывал само имя Рюрика со словом «Ререк» (или «Рарог»), которое в славянском племени ободритов означало сокола. При раскопках ранних поселений династии Рюриковичей было найдено много изображений этой птицы.

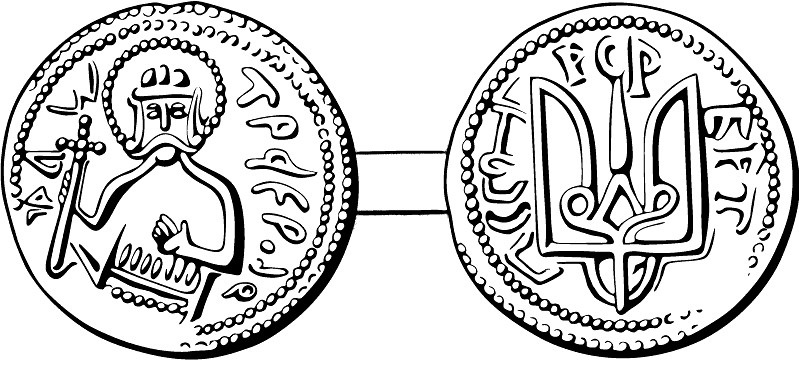

Георгий Победоносец

Первое официально задокументированное свидетельство появления святого Георгия в качестве государственного символа относится к 1497 году. Тогда всадник-змееборец появился на лицевой стороне печати Иоанна III.

Надо сказать, что копейщика на печати идентифицировали как святого Георгия только спустя несколько веков – никаких же современных указаний в эпоху Иоанна III, что это именно Георгий Победоносец, не найдено.

Многие историки высказывают сомнения, что на печати московского государя 1497 года изображен именно святой Георгий.

Так, ряд исследователей утверждают, что, вероятней всего, всадник c печати является архистратигом Михаилом, который со времен Ивана Калиты был покровителем московских князей.

Иконографический сюжет «Архангел Михаил, грозных сил воевода», где архистратиг верхом на копье попирает дьявола, появился в Русской православной традиции только в конце XVI века.

До этого на Руси архангел изображался пешим с мечом или копьем в руке. Кроме того, согласно канону, архистратиг изображался с крыльями и с нимбом (кстати, как и св. Георгий), но на печати великого князя эти атрибуты отсутствуют.

Использование образа всадника, поражающего змея, не было чистым новаторством Иоанна III. Так, этот образ использовал князь Московский Василий Темный, отец Иоанна, в первой половине XV века.

Правда, князь чеканил копейщика на московских монетах, на княжеской же печати представал всадник с соколом на плече. Изображение копейщика на монетах также ничем не указывает, что он святой.

Более того, если на одной стороне монеты сюжет соответствует истории Георгия Победоносца, поражающего змея копьем, то на обратной стороне мы видим уже всадника, замахнувшегося на змея мечом, что не соответствует иконографическому канону.

Кто же тогда этот всадник, если ни святой Георгий, ни архангел Михаил? Ряд историков настаивает, что это и есть сам князь. Как в случае с монетами Василия Темного, так и в случае с печатью Иоанна III.

После смерти Иоанна III символ всадника-змееносца использовали Василий III, Иоанн IV, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Петр I, но ни у кого их этих монархов копейщик не фигурировал в документах как Георгий Победоносец.

Как русские цари «персонифицировали» один из главных образов своей власти, для нас так и останется загадкой. Лишь в 1730 году, при утверждении 88 гербов русских городов, безымянный змееборец получил имя святого Георгия

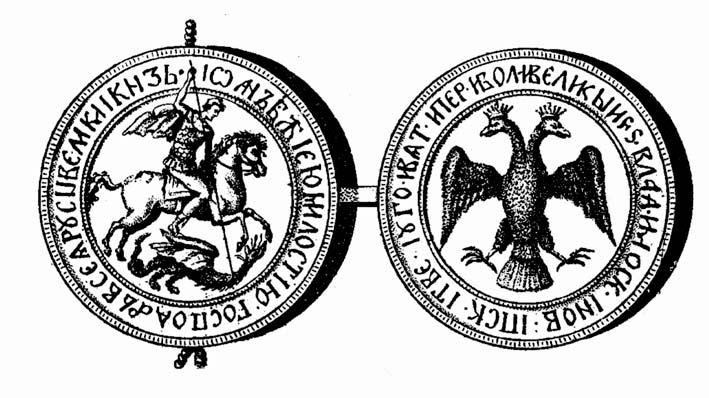

Двуглавый орел

Впервые в качестве геральдического символа России (тогда еще Великого Московского княжества) двуглавый орел появился в 1497 году при Иоанне III. Тогда орел украсил Большую Государственную печать.

Откуда же «прилетел» двуглавый орел на государственную геральдику России?

Большинство историков объясняют его появление на Руси браком Иоанна III с византийской принцессой Софией Палеолог, которая и принесла этот геральдический знак в качестве «приданого».

Москва нуждалась в серьезных идеологических смыслах (сегодня это называют брендом) для международного признания.

Двуглавый орел давал московским князьям возможность создать более цивилизованное позиционирование на международной арене, продемонстрировав западному сообществу блестящую «генеалогию» — преемство власти из Рима и Византии. Впоследствии при царе Василии III это разовьется в серьезную религиозно-политическую концепцию «Москва – Третий Рим».

Существует также версия, что двуглавый орел пришел на Русь не из Византии, а от Гамсбургов, использовавших этот символ за полвека до появления фантастического пернатого на госпечати Ивана III.

К слову, византийцы никогда не использовали этот орнитологический символ на государственных печатях (в отличие от императоров Священной Римской империи). Кроме того, неизвестно почему, но орёл в качестве «приданого» появился в государственной печати почти через 20 лет после женитьбы Иоанна III и Софьи Палеолог.

Ещё одна версия появления двуглавого орла — от монголо-татар. Золотая Орда какое-то время чеканила монеты с изображение двуглавого орла. Разумеется, Иоанн III держал в руках «татарскую валюту».

В пору его царствования Золотая Орда переживала период распада, пока в 1483 году еще не прекратила своего существования.

Возможно, Великий Московский князь хотел разыграть карту преемства некогда могущественного государства, почему и поставил на печать символ, знакомый другим «татарским ханствам», образовавшимся после распада Орды.

Есть и ещё одна версия — алхимическая. У алхимиков двуглавый орел символизировал Философский камень, а также сам процесс его получения, который называется Magnum Opus, или «Великое Делание». Так как при дворе Иоанна III было много иностранцев, то, вероятно, кто-то из них практиковал алхимические опыты. Например, лекари, аптекари, которые, как известно, поголовно в те времена были увлечены получением Философского камня. От них и мог московский государь перенять «волшебный символ» в качестве личной печати.

Надо сказать, что в конце XV века использование двуглавого орла было модным трендом в Старом Свете. Возможно, Иоанн III, «подглядев» орнитологический знак в качестве печати в каком-нибудь иноземном договоре, решил последовать тенденции.

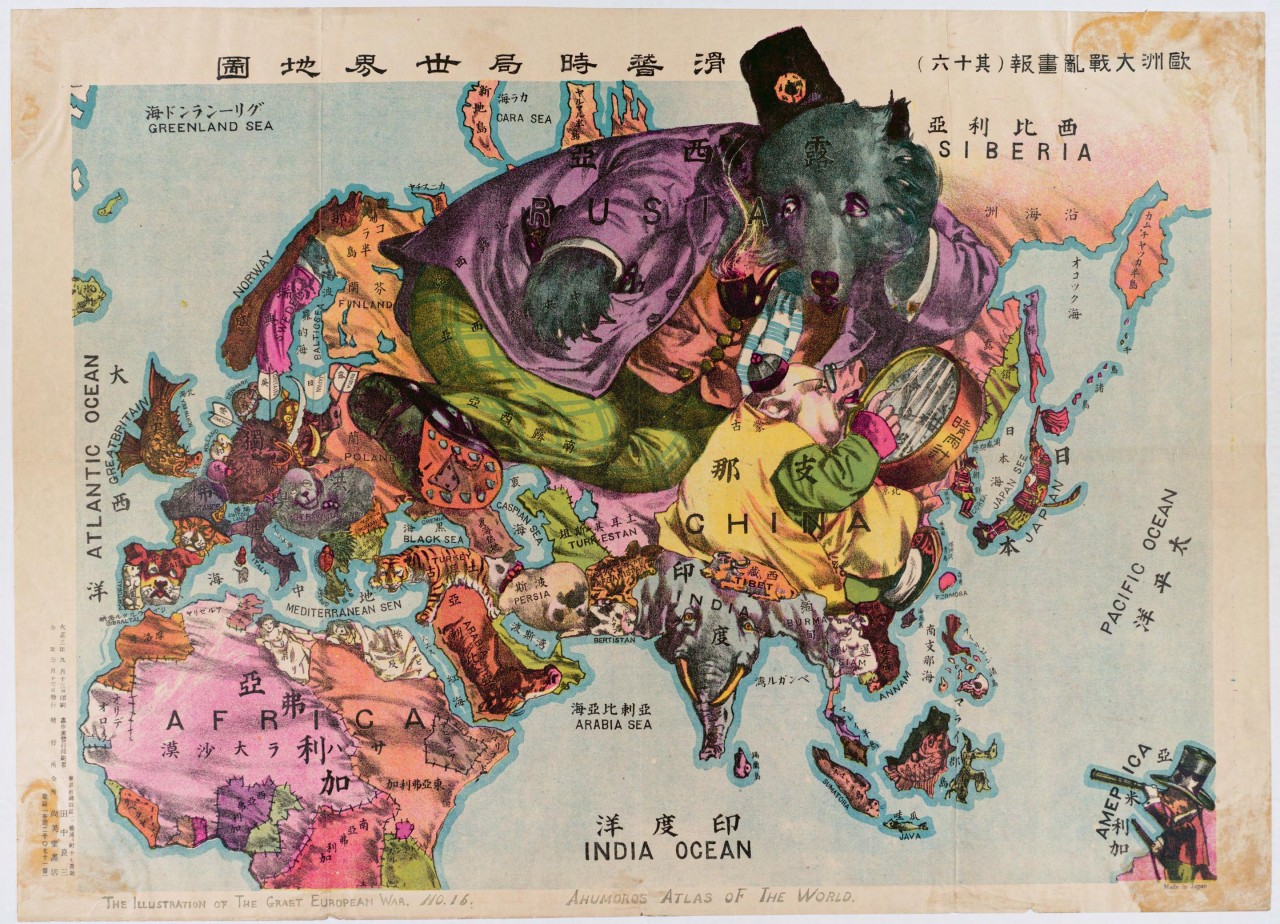

Медведь

Еще одним анималистическим символом России, кроме двуглавого орла, стал медведь. Почему это произошло?

В течение нескольких столетий по дорогам Руси странствовали ватаги с ручными медведями, способными танцевать, кувыркаться и даже попрошайничать. Медвежьи потехи фактически были тогдашней поп-культурой России.

По разным свидетельствам, в Москве Иоанн Грозного на 100 человек приходилось примерно по одному топтыгину. Бояре и богатые купцы, как правило, держали в своих палатах и теремах хотя бы одного медведя, так сказать, «для души». Зайдя в какой-нибудь людный кабак того времени, вы обязательно бы увидели медведя. Причем, порой сидящего с громкой компанией и пьющего наливки.

Особо стоит упомянуть «медвежьи потехи» царя Иоанна IV. «Призвание» медведей в качестве экзекуторов был популярно на Руси к моменту царствования Грозного уже не менее пяти столетий.

В русской традиции медведь, в отличие от собаки, считается чистым животным. По приписываемым ему чудесным качествам он может не только предупредить человека о присутствии нечистой силы, но и выступить в роли наказания Господня нераскаявшихся грешников.

По народным представлениям, медведь мог напасть на человека и съесть его лишь с позволения Бога в наказание за совершенный грех. Таким образом, отдавая опальных на растерзание медведям, царь учитывал их способность выступать в качестве «незаинтересованных судей».

Однако это не объясняет, почему медведь стал символом России. Почему именно медведями стали называть русских? Точно не потому, что на Руси иностранец запросто мог увидеть в городе пляшущего медведя.

Скажем, в Индии по городам гуляли слоны, но англичанам и в голову не пришло сравнивать индусов со слонами.

Возможно, подача русскому тотему пришла именно с нашей стороны. Как известно, первыми себя стали сравнивать с медведями варяжские дружины в ранней Киевской Руси.

Однако самоназвание «русский медведь» появилось значительно позднее. И было, вероятно, связано не с лестным сравнением с мощным зверем по части силы, а по совсем иной причине.

Считалось, что к человеку, победившего медведя в схватке, переходит его сила. А русский человек не только смог покорить медвежье царство, но и приручить медведя.

Пятиконечная звезда

Пятиконечная звезда также пришла в Россию из-за рубежа. В конце XVIII – начале XIX века во французской армии появились пятиконечные звёздочки на эполетах и головных уборах офицеров и генералов, которые определяли их чин. Эта традиция восходила ко временам Древнего Рима, где пятиконечная звезда являлась символом бога войны — Марса — и обозначала лилию, из которой он родился.

В 1827 году российский император Николай I перенял французский опыт и ввел звёзды на эполетах офицеров и генералов русской армии.

Речь идёт о золотых кованых звёздах. 27 лет спустя, в 1854 году, император ввел в русской армии погоны, а также шитые звёзды на них.

После Февральской революции царские знаки различия в армии были отменены. 21 апреля 1917 года приказом по флоту и морскому ведомству № 150 военного и морского министра Временного правительства Александра Гучкова погоны были заменены нарукавными знаками различия, и была введена новая кокарда. На ней пятиконечная звезда была размещена над розеткой с якорем.

Как всякий геральдический символ, армейская красная звезда имела своё толкование. В первые годы существования РККА под ней подразумевалось единство мирового пролетариата всех пяти континентов Земли: пять концов звезды — пять материков планеты.

Красный цвет — цвет пролетарской революции, он должен был объединить все пять континентов единой целью и единым началом.

В более поздний период красная звезда трактовалась как символ воинов, стоящих на страже мирного труда, защищающих трудящихся от голода, войны, нищеты и рабства.

Почему символом советской власти стала именно пятиконечная звезда доподлинно неизвестно, но известно то, что лоббировал этот символ Лев Троцкий. При официальном утверждении пятиконечной звезды приказом Наркомвоена Республики № 321 от 7 мая 1918 года она получила наименование «марсова звезда с плугом и молотом».

В приказе также значилось, что этот знак «есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной Армии».

Серьёзно увлекавшийся эзотерикой, Лев Троцкий знал, что звезда, пентаграмма, обладает очень мощным энергетическим потенциалом и является одним из самых сильных символов.

Символом нового государства вполне могла стать и свастика, культ которой был очень силен в России начала XX века.

Свастика была изображена на «керенках», свастики рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Фёдоровна перед расстрелом, но почти единоличным решением Троцкого большевики остановились на пятиконечной звезде. История XX века ещё покажет, что «звезда» сильнее «свастики»… Звёзды засияли и над Кремлем, сменив двуглавых орлов.

Серп и молот

Серп и молот — самый известный символ Советского Союза. По отдельности и серп и молот использовались в геральдике задолго до рождения СССР. Молот был одним из гланвых симовлов рабочего движения в Европе ещё в середине XIX века, позже его позаимствовали русские революционеры.

Серп ещё до революции был изображен на гербах многих городов как одно из главных сельскохозяйственных орудий.

Автором серпа и молота как единого символа стал художник Евгений Камзолкин. Он работал над созданием плаката к празднованию Дня солидарности трудящихся в 1918 году. Мысль к художнику пришла спонтанно. Момент создания символа был так описан Сергеем Герасимовым, автором знаменитого полотна «Мать партизана»:

«Стоящий рядом со мной Евгений Камзолкин, задумавшись, сказал:

— А что если попробовать такую символику? — При этом он стал ходить по холсту. — Вот так изобразить серп — это будет крестьянство, а внутри молот — это будет рабочий класс.

Серп и молот в тот же день послали из Замоскворечья в Моссовет, и там отвергли все другие эскизы: молот с наковальней, плуг с мечом, коса с гаечным ключом.

Далее этот символ был перенесён на государственный герб Советского Союза, а имя художника было забыто на долгие годы. Вспомнили о нём лишь только в послевоенное время. Евгений Камзолкин жил спокойной жизнью в Пушкино и не претендовал на авторские отчисления за столь котируемый символ.

Герб СССР

СССР создавался как сверхгосударство. Формально за каждой из республик Союза согласно Конституции сохранилось право выхода из состава СССР, они также могли самостоятельно вступать в дипломатические отношения с иностранными государствами.

Духом интернационализма и открытости был пронизан и главный государственный символ СССР.

Первый государственный герб СССР был утвержден ЦИК СССР 6 июля 1923 года. Его описание было закреплено в Конституции СССР 1924 года.

В 1923—1936 годах девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был написан на 6 языках (по числу языков четырёх союзных республик (русский, украинский, белорусский, армянский, грузинский, азербайджанский), образовавших в 1922 году Союз ССР); далее, в соответствии с количеством союзных республик, менялось и число красных лент с переводом девиза на гербе. В 1937—1946 годах — 11 лент, в 1946—1956 годах — 16, с 1956 года — 15.

Сегодня советский герб и другие коммунистические символы запрещены в некоторых странах Европы. В Германии, к примеру, запрещены символы Коммунистической Партии Германии, существовавшей с 1948 по 1968-й годы в ФРГ. На данный момент коммунистическая символика запрещена в Венгрии, Грузии, Польши, Чехии, Литве, Латвии и Эстонии. Запрет в Молдавии был отменен в 2013 году как неконституционный.

источник

О национальности Ленина до сих пор ведется много споров. Существует много версий относительно его происхождения – причем некоторые из них имеют почву, подтвержденную документально, но большая часть базируется на голых фактах. Сам Владимир Ильич считал себя русским человеком.

Еврейские гены

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове. Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи Мошко Ицкович Бланк. Он обладал неуемным нравом и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным. После этого прапрадед Владимира Ильича решил начать другую жизнь и перебрался в Житомир. Видимо, хлебнув лиха, Мошко Ицкович решил устроить жизнь своих сыновей — Абеля и Исраэля — вне контекста еврейской общины. Согласно исследованию историка Йоханана Петровского-Штерна, в 1820 году Бланк договорился с сенатором Дмитрием Барановым, чтобы тот помог перебраться его детям в Петербург. Взамен Мошко якобы рассказал о «грязных делишках» евреях Волыни — взятках чиновникам, обмане, незаконном ростовщичестве и винокурении и «заговорах против власти». Вскоре сыновья Мошко получили разрешение покинуть черту оседлости и покрестились в Православную веру. Причем крестным отцом Исраэля стал сам сенатор Баранов. Так в Российской империи появился новоявленный христианин, Александр Дмитриевич (в честь крестного отца) Бланк, у которого в 1870 года родится внук — Владимир Ильич Ленин.

Немецкие и шведские гены

Есть в роду Ульяновых и немцы. Сразу после переезда в Петербург Исраэль Мошкович, он же Александр Дмитриевич, женился на Анне Гроссшопф, будущей бабушке Ильича. Ее отец, Иоганн Гроссшопф, еще в конце ХVIII века переехал из Северной Германии в Петербург. В столице Российской империи он женился на некой Эстедт, которая была чистокровной шведкой. Известный немецкий психолог Г. Крузе позже доказал, что род Гроссшопфов прославлен многими знаменитыми людьми, включая писателей Генриха и Томаса Маннов.

Калмыцкие гены

О калмыцких корнях Ленина (по отцовской линии) заявила писательница Мариэтта Шагинян в своей книге «Семья Ульяновых». Причем ее версию поддержала и Надежда Крупская, вдова Ленина. Однако после публикации книги в 1937 году калмыцкое происхождение Ильича стали муссировать национал-социалистские газеты в Германии. Это почему-то сильно задело партийное руководство страны, и книга Шагинян на двадцать с лишним лет была изъята из библиотек.

источник

Это слово активно использует уже четвертое поколение граждан нашей страны. Но до сих пор большинство не знает, а что означает «чувак».

«Стильная» версия

Некоторые оригиналы уверены, что слово «чувак» — является аббревиатурой и расшифровывается «человек уважающий высокую американскую культуру». Якобы так стиляги конца 1950-ых именовали друг друга. Стиляги действительно широко использовали этот термин как и его женскую версию – «чувиха». А вот расшифровать это слово едва ли удастся.

«Женская» версия

Кстати, «чувихи» уже существовали в начале XX века – до джаза и рок-эн-ролла. Так на воровском жаргоне называли проституток. Лингвисты считают, что «чувихи» произошли от цыганского «чаво» (парень) – якобы «блатные» его стали употреблять в значении «подруги вора». Но слово «чувак» появилось значительно позднее – в 1950-ых, как производное именно от «чувихи».

«Музыкальная» версия

Это версию защищал писатель Василия Аксёнова. По его мнению, слово «чувак» происходит от слова «человек». Последний превратился в чувака в среде музыкантов-«лабухов». «Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное «человек», а получается «чэ-э-э-к», «чвээк» и в конце концов «чувак».

источник