Архив за месяц: Июнь 2016

1) Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

2) Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

3) Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»

4) Николай Носов «Приключения Незнайки и его друзей»

5) Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»

6) Ганс Христиан Андерсен — Сказки

7) Вениамин Каверин «Два капитана»

8) Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»

9) Джоан Роулинг — Серия книг о Гарри Поттере

10) Алан Александр Милн — Винни-Пух

11) Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо»

12) Виктор Драгунский «Денискины рассказы»

13) Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок»

14) Кир Булычев — Приключения Алисы

15) Андрей Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»

16) Александр Пушкин «Руслан и Людмила»

17) Эдуард Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»

18) Джон Толкиен «Хоббит, или Туда и обратно»

19) Клайв Льюис «Хроники Нарнии»

20) Туве Янссон — Сказки про Муми-тролля

21) Николай Носов «Незнайка на Луне»

22) Александр Пушкин «Сказка о царе Салтане»

23) Анатолий Рыбаков «Бронзовая птица»

24) Алексей Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

25) Петр Ершов «Конёк-Горбунок»

26) Александр Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде»

27) Корней Чуковский «Мойдодыр»

28) Эрнест Сетон-Томпсон — Рассказы о животных

29) Братья Гримм — Сказки

30) Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч»

31) Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги»

32) Джанни Родари «Приключения Чиполлино»

33) Сергей Аксаков «Аленький цветочек»

34) Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!»

35) Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

36) Александр Пушкин «Сказка о золотом петушке»

37) Валентина Осеева «Динка»

38) Памела Трэверс «Мэри Поппинс»

39) Владимир Беляев «Старая крепость»

40) Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

41) Сергей Козлов — Сказки о ёжике и медвежонке

42) Неизвестный автор «Тысяча и одна ночь»

43) Элинор Портер «Поллианна»

44) Аркадий Гайдар «Тимур и его команда»

45) Владимир Короленко «Дети подземелья»

46) Джеймс Крюс «Тим Талер, или Проданный смех»

47) Джеймс Барри «Питер Пэн и Венди»

48) Шарль Перро «Золушка»

49) Аркадий Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»

50) Владислав Крапивин «Мальчик со шпагой»

51) Астрид Линдгрен «Рони дочь разбойника»

52) Юрий Олеша «Три толстяка»

53) Валентин Катаев «Цветик-семицветик»

54) Аркадий Гайдар «Чук и Гек»

55) Астрид Линдгрен «Мы все из Бюллербю»

56) Дмитрий Григорович «Гуттаперчивый мальчик»

57) Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»

58) Владимир Одоевский «Городок в табакерке»

59) Николай Носов «Витя Малеев в школе и дома»

60) Роальд Даль «Матильда»

61) Лаймен Фрэнк Баум «Удивительный волшебник из страны Оз»

62) Агния Барто — Стихи для детей

63) Элвин Брукс Уайт «Паутина Шарлотты»

64) Григорий Остер «Вредные советы»

65) Саша Черный «Дневник Фокса Микки»

66) Виталий Губарев «Королевство кривых зеркал»

67) Виталий Бианки — Рассказы и сказки

68) Джанни Родари «Путешествие Голубой Стрелы»

69) Луиза Мэй Олкотт «Маленькие Женщины»

70) Астрид Линдгрен «Калле Блюмквист»

71) Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»

72) Вера Панова «Сережа»

73) Михаил Пришвин — Рассказы

74) Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Маленькая Принцесса»

75) Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой»

76) Софья Прокофьева «Маша и Ойка»

77) Иван Василенко «Жизнь и приключения Заморыша»

78) Януш Корчак «Король Матиуш»

79) Сергей Абрамов «Выше радуги»

80) Леонид Платов «Страна семи трав»

81) Всеволод Нестайко «Тайна трех неизвестных»

82) Дмитрий Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»

83) Эдуард Успенский «Меховой интернат»

84) Сергей Григорьев «Малахов курган»

85) Борис Житков «Морские истории»

86) Эдуард Успенский «25 профессий Маши Филлипенко»

87) Фрида Вигдорова «Это мой дом»

88) Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья»

89) Антон Чехов «Мальчики»

90) Виталий Губарев «Путешествие на Утреннюю звезду»

91) Хелена Бехлер «Дом под каштанами»

92) Люси Мод Монтгомери «Энн из Зелёных крыш»

93) Астрид Линдгрен — Цикл о Расмусе-Бродяге

94) Владислав Крапивин «Сказки Севки Глущенко»

95) Отфрид Пройслер — Сказки

96) Сергей Михалков «Дядя Стёпа»

97) Михаэль Энде «Момо»

98) Зоя Воскресенская «Сердце матери»

99 ) Михаил Самарский «Радуга для друга»

100) Янка Мавр «Полесские робинзоны»

источник

На Ленинском проспекте, у нынешней улицы Строителей. Бабушка с коровой не заблудились. Просто деревни на юго-западе столицы, имевшие свой уклад жизни, ещё сохранялись

Источник фотографий: Trinixy.ru

Источник фотографий: Trinixy.ru

Прокладывают будущий Кутузовский проспект

Здесь — та часть проспекта, которую успели оформить. То ли правила дорожного движения были мягче, то ли смотрели на такое «сквозь пальцы»

Дворик у Киевского вокзала

Тоже рядом — на Бородинском мосту. Низенькая застройка Смоленской улицы и одинокая доминанта… Здание Министерства иностранных дел ещё не имело такого окружения, как сейчас

Соседняя Ростовская набережная. Крылья «Дома архитекторов» ещё не достроены. Храм Благовещения Богородицы, что на Бережках уже обезглавлен, но пока не снесён, как и мелкая застройка вокруг него

У станции метро «Сокол». Резное узорочье частных домиков и мощь только что построенного «космического» НПО «Алмаз» (тогда оно ещё так не называлось)

В этом же районе. Угол 2-й Песчаной и Чапаевского переулка. Чудесного домика, конечно же, давно нет

Новоподмосковная улица (теперь — Зои и Александра Космодемьянских). Не сохранившиеся домики; рейсовый ЗиС-155 и гужевой хлебовоз на встречных курсах

Прежнее Дорогомилово и новая гостиница «Украина»

Матвеевское, ещё оставшиеся частные дома и новая Веерная улица. На дальнем плане — Мосфильмовская улица и домики другой ныне исчезнувшей деревни, Гладышева. Фото 1968 года

Мазилово. Катание с горки в овраге речки Фильки. Хрущёвки Кастанаевской и Тарутинской улиц, которые здесь достраиваются, ныне уже снесены и заменены жильём современных серий. Фото 1963 года

Живописно расположенное село Крылатское. Видны МГУ и ниже — главный дом усадьбы Кунцево. 1962 год

Понтонный мост на Москве-реке, который в зимнее время соединял деревни Щукино и Строгино. Вид на щукинский берег. Среди деревенских домов и заборов одиноко возвышается больница 3-го Главного управления Минздрава СССР, специализированная на лечении работников опасных производств (с радиацией, главным образом). 1960 год

Деревня Петрово, испещрённый овражками склон прекрасной Сходненской чаши. 1965 год

Бывшая дача в Покровском-Стрешневе (Авиационная улица). 6-й трамвай следует из Тушина к Соколу. 1968 год

Бараки Астрадамского посёлка (что возле Тимирязевского леса), перед сносом. 1963 год

Пасторальный пейзаж в Дегунине. Лишь на горизонте справа угадываются новостройки у Коровинского шоссе. Фото сделано между 1963–1966 годами

6-й проезд Марьиной Рощи: «Хазы» и «малины» повыведены, да и сами домики доживают. 1967 год

Бабушкин, улица Коминтерна. 1962 год

Проспект Мира, у дома 173. Опустевшая изба на фоне городских построек. 1963 год

Ещё вполне дачные Сокольники, Олений Вал. Фото 1966 года

Измайлово. 1966 год

Гуси на Перовом Поле (Зелёный проспект). Фото 1962 года

Барак в Текстильщиках (1-й Саратовский проезд). Пока жив барак, сохраняются «личные наделы» с огородиками и мини-сарайчиками (ледниками?) 1962 год

Станция «Выхино» (метро+платформа ж/д) только строится. Вид в сторону Москвы. 1966 год

Бараки в деревне Кожухово (ныне — улица Трофимова). 1967 год

Печатники, Шоссейная улица. Трубы в кадре — знак совсем скорых перемен. Печатники тоже станут «спальным районом». Фото 1966 года

Будущая Нагатинская набережная

Последние остатки села Черёмушки (вид с улицы Шверника). Ещё стоит обезглавленная сельская церковь…1962 год

Зюзино старое и новое. К подписи под снимком добавлю, что если мысленно провести по грязям диагональ из левого нижнего угла к середине правого края, получим современную улицу Каховку (в принципе, её трасса «читается» на снимке). И пруд сохранился. 1964 год

У церкви Троицы в Конькове. 1969 год

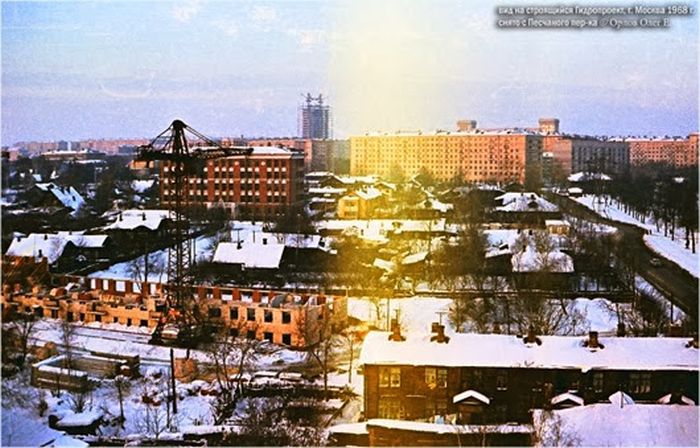

Песчаные переулки. Деревянные дома уступают место новой застройке. Вдали строится институт «Гидропроект» на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе. 1965 год (датировка на самом снимке ошибочна)

Тропарёво, место будущего проспекта Вернадского. Кадр из художественного фильма «Подсолнухи», съёмка 1969 года

Землепашцы деревни Семёновское на фоне новостроек улицы Архитектора Власова. 1965 год

http://www.factroom.ru/life/35-moscow-historical-photos

О знаменитом древнегреческом философе Аристотеле, чьи фразы сегодня стали бессмертными цитатами, знают, пожалуй, все. Наряду с Сократом и Платоном, Аристотель во всем мире считается одним из величайших философов и мыслителей, которые когда-либо жили, а его влияние на науку и философскую мысль не вызывает сомнения и сегодня, через почти 2400 лет после его смерти.

1. Родина Аристотеля

Город Стагир в Македонии. / Фото:list25.com

Аристотель родился в 384 году до нашей эры в Стагире. Это была небольшая греческая колония в древней Македонии на северной периферии Греции.

2. Отец Аристотеля был врачом

Греческий лекарь. / Фото:history-moments.ru

Он происходил из уважаемой и богатой семьи. Отец Аристотеля был врачом при дворе Аминты III, царя Македонского.

3. Союз философии и биологии

Памятник Аристотелю. / Фото:list25.com

Аристотель был женат на Пифиаде, приемной дочери Гермия, тирана Ассоса в Троаде. Это была одна из немногих женщин-биологов и эмбриологов своего времени. У супругов была дочь, которую они также назвали Пифиадой.

4. Аристотель и Герпиллис

Аристотель жил с рабыней. / Фото:list25.com

Когда Пифиада умерла, Аристотель стал жить со своей рабыней Герпиллис. У них вскоре родился сын.

5. Никомах погиб в бою

Никомахова этика. / Фото:list25.com

Философ назвал своего сына Никомах в честь отца. К сожалению, Никомах погиб в бою, еще будучи юношей. В его честь Аристотель назвал одно из своих сочинений «Никомахова этика».

6. Афины — самый богатый город

Афины. / Фото:tpg.ua

Когда Аристотель был молодым, Афины были самым богатым городом в Греции и самым известным культурным центром эпохи. Он отправился в Афины, когда ему было семнадцать лет, после чего жил там в течение большей части своей жизни.

7. Академия Платона

Аристотель — любимый ученик Платона. / Фото:list25.com

Именно в Афинах он поступил в знаменитую Академию Платона, а вскоре стал его любимым учеником. Через 20 лет (после смерти Платона) Аристотель открыл свою собственную школу Ликей.

8. Учитель Александра Великого

Александр Македонский. / Фото:agregator.pro

В конце концов Аристотель вернулся в Македонию. Он прожил там в течение десяти лет с 345 до 335 г.г. до н.э. и был в это время наставником Александра Македонского.

9. Наставник правителей

Земли Кассандра и Птолемея. / Фото:infodwn.ru

На самом деле, Аристотель был нет только великим философом и воспитателем Александра Македонского, одного из величайших полководцев и завоевателей в истории. Очень немногие знают, что грек также был учителем Кассандра и Птолемея, которые оба в конечном итоге стали царями Королевства Македонского и Египта, соответственно.

10. Александр и Аристотель были большими друзьями

Александр и Аристотель. / Фото:list25.com

Александр и Аристотель в одно время были даже большими друзьями. Александр ценил Аристотеля как друга и учителя, поэтому он собирал образцы искусства в завоеванных землях и отправлял их Аристотелю в качестве трофеев.

11. Александр щедро одаривал Аристотеля

Аристотель любил Александра как сына. / Фото:list25.com

Многие историки считают, что Аристотель любил Александра, как своего собственного сына, и это не далеко от истины. Вскоре после смерти Александра Аристотель закрыл свою школу в Афинах и умер через год после этого (322 г. до н.э.).

12. Популяризация науки

Логика Аристотеля. / Фото:en.academic.ru

Аристотель писал два вида работ. Одни из них были предназначены для широкой публики, и, таким образом, был гораздо более понятны обычным людям. Другие были предназначены для студентов и преподавателей философии.

13. Большинство работ утеряны

Наследие философа. / Фото:old.stsl.ru

Философ написал много книг и заметок для преподавания своим ученикам. К сожалению, большинство из них были утеряны и сохранилась только треть его работ.

14. Новая школа философии

Аристотель основал новую школу философии. / Фото:losangelesdebtsettlemen

В отличие от своих великих предшественников Сократа и Платона, Аристотель основал новую школу философии. Также он был основоположником многих наук — логики, психологии, эстетики и т.д.

15. Четыре типа универсальных причин

Пифагор, Салон, Сократ, Платон. / Фото:divinus.gr

Аристотель придумал новую область науки под названием «причинность». Согласно ей, существует четыре типа универсальных причин, оказывающих определяющее воздействие на все сущее.

16. Первый эрудит

Теофраст. / Фото:kolizej.at.ua

Его принято считать первым известным эрудитом в истории. Кроме философии, Аристотель также работал в таких научных областях, как биология, зоология, астрономия и ботаника. Он даже регулярно ездил со своим другом Теофрастом на остров Лесбос и изучал там жизнь растений и животных.

17. Вклад в ботанику

Растения Греции. / Фото:grekomania.ru

Для того, чтобы понять, насколько важен был его вклад в ботанику, стоит вспомнить о том, что именно Аристотель был первым, кто объяснил, что растение цветет лучше всего в «выгодных для него местах». Современные экологи называют это «занимает свою нишу».

18. Музыка, поэзия, политика, театр…

Аристотель и театр. / Фото:biblio.by

Помимо науки, Аристотель также внес существенный вклад в область этики, логики, метафизики, музыки, поэзии, политики и театра. Например, в уцелевшей части его книги под названием «Поэтика» древнегреческий философ размышляет о трагедийной и эпической поэзии.

19. Вселенная является вечной

Вселенная Аристотеля. / Фото:funon.cc

Опередив свое время, Аристотель твердо верил, что Вселенная является вечной, а также, что у нее нет ни начала, ни конца. Несмотря на то, что он понимал, что все может измениться, принципиально философ считал, что общие условия всегда остаются одними и теми же.

20. Результат подземных ветров

О природе радуги. / Фото:kaboomlatam.com

Аристотель также считается пионером в области метеорологии. Он любил изучать и наблюдать за природными явлениями. Благодаря своим работах по метеорологии, он был одним из немногих людей древности, которые рассуждали о кометах и метеорах и о различных типах погоды, а также описывали радугу, гром, молнию и ветер. Он также упомянул в своих работах землетрясения, которые по его мнению, являются результатом подземных ветров.

21. «Река Золота»

Цицерон. / Фото:list25.com

Другой великий философ древности, римский политический деятель, юрист, оратор, политолог и конституционалист Цицерон неоднократно упоминал Аристотеля в своих трудах. Его литературный стиль Цицерон называл «рекой золота».

22. Восток дело тонкое

Мусульманские ученые и философы. / Фото:list25.com

Сегодня об этом предпочитают деликатно умалчивать. Большую часть информации, которую сегодня люди знают об Аристотеле, передавалась в основном через мусульманских ученых и философов, которые бережно хранили его письма, когда древнегреческая цивилизация пошла под откос в таких местах, как Персия, Египет и Индия.

Их восхищение учением Аристотеля было настолько велико, что на трудах древнегреческого мыслителя учились многие ученые по всей Азии и Европе вплоть до нынешнего времени.

23. Философия Аристотеля

Аристотеля изучали все. / Фото:list25.com

Именно по этой причине философия Аристотеля имела такое сильное влияние как на христианство, так и на ислам.

24. Классификация животных

Беспозвоночные. / Фото:becuo.com

Аристотель был первым греческим философом, который проявлял большой интерес к животным. Многолетнее изучение животных позволило Аристотелю классифицировать их на различные группы и виды. Он был в состоянии разделить всех животных на две основные группы: с красной кровью и без красной крови. Его выводы соответствуют гораздо более поздней классификации на позвоночных и беспозвоночных животных.

25. Самый умный человек в истории

Бюст Великого Аристотеля. / Фото:kinflexetuttech.tumblr.com

Аристотель, по мнению многих историков и ученых, был самым умным человеком в истории. Его теории оказали влияние на историю человечества больше, чем работы любого другого человека.

источник

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США заявили о готовности уточнить определение килограмма с помощью ватт-весов NIST-4. Об этом сообщает журнал Review of Scientific Instruments.

NIST-4 представляет собой прибор на базе сверхпроводников, измеряющий количество электрической энергии, которая необходима для уравновешивания гири или предмета определенной массы. С помощью новых ватт-весов ученые, в частности, вычислили постоянную Планка с погрешностью не более 34 частей на миллиард: 6,62606983·10−34 Дж·с. Результаты измерений уступили показателю других групп, которым Международный комитет мер и весов (CIPM) поручил определить эту физическую константу, и оказались втрое ниже требуемой погрешности в 12 частей на миллиард.

В ближайшее время американские исследователи намерены снизить погрешность до 20 частей на миллиард, уравняв шансы на уточнение килограмма в рамках сотрудничества с русско-немецкой и канадской группами ученых, последняя из которых осуществляет замеры с помощью подсчета атомов в сверхчистой кремниевой сфере. По прогнозам CIPM, команды достигнут нужной точности замеров постоянной Планка и объединят расчеты к июлю 2017 года. Предполагается, что «математическое» определение килограмма посредством уточненной постоянной Планка и формулы E=mc2 будет сформулировано в 2018 году.

Сейчас килограмм является единственной фундаментальной величиной Международной системы единиц (СИ), которая определяется через физический эталон — платиново-иридиевый цилиндр, изготовленный в 1889 году. Разработка новых определений основных единиц измерения, в том числе килограмма, была инициирована Международным бюро мер и весов в 2005 году.

Источник

Славяне – крупнейшая этническая общность Европы, но что мы на самом деле о них знаем? Историки до сих пор спорят и о том, от кого они произошли, и о том, где находилась их родина, и откуда пошло самоназвание «славяне».

Происхождение славян

Существует множество гипотез о происхождении славян. Кто-то относит их к скифам и сарматам, пришедшим из Средней Азии, кто-то к ариям, германцам, другие и вовсе отождествляют с кельтами. Все гипотезы происхождения славян можно поделить на две основные категории, прямо противоположные друг другу. Одна из них – хорошо известная «норманнская», была выдвинутая в XVIII веке немецкими учеными Байером, Миллером и Шлецером, хотя впервые подобные идеи появились еще в период царствования Ивана Грозного.

Суть заключалась в следующем: славяне – индоевропейский народ, входивший некогда в «германо-славянскую» общность, но отколовшийся от германцев в ходе Великого переселения народов. Оказавшиеся на периферии Европы и отрезанные от преемственности римской цивилизации, они весьма отстали в развитии, настолько, что не смогли создать собственного государства и пригласили варягов, то есть викингов, править ими.

В основе этой теории лежит историографическая традиция «Повести временных лет» и знаменитая фраза: «Велика земля наша, богата, но наряду в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Такая категорическая трактовка, в основу которой вкладывалась очевидная идеологическая подоплека, не могла не вызвать критики. Сегодня археология подтверждает наличие прочных межкультурных связей между скандинавами и славянами, но едва ли говорит о том, что первые сыграли решающую роль в становлении древнерусского государства. Но споры о «норманнском» происхождении славян и Киевской Руси не утихают, и по сей день.

Вторая теория этногенеза славян, напротив, носит патриотический характер. И, кстати, она намного старше норманнской – одним из ее основоположником был хорватский историк Мавро Орбини, написавший в конце XVI-начале XVII века работу под названием «Славянское царство». Точка зрения у него была весьма неординарная: к славянам он отнес вандалов, бургундов, готов, остготов, вестготов, гепидов, гетов, аланов, верлов, аваров, даков, шведов, норманнов, финнов, укров, маркоманов, квадов, фракийцев и иллирийцев и многих других: «Все они были одного и того же славянского племени, как это будет видно в дальнейшем».

Их исход из исторической родины Орбини датирует 1460 годом до нашей эры. Где только они после этого не успели побывать: «Славяне воевали почти со всеми племенами мира, нападали на Персию, правили Азией и Африкой, сражались с египтянами и Александром Великим, покорили Грецию Македонию и Иллирию, заняли Моравию, Чехию, Польшу и побережья Балтийского моря».

Ему вторили многие придворные книжники, которые создали теорию происхождения славян от древних римлян, а Рюрика от императора Октавиана Августа. В XVIII веке русский историк Татищев опубликовал так называемую «Иоакимовскую летопись», которая, в противовес «Повести временных лет», отождествляла славян с древними греками.

Обе эти теории (хоть в каждой из них есть отголоски правды), представляют собой две крайности, которым свойственна вольная трактовка исторических фактов и сведений археологии. Их критиковали такие «великаны» отечественной истории, как Б. Греков, Б. Рыбаков, В. Янин, А. Арциховский, утверждая, что историк должен в своих исследованиях упираться не на свои предпочтения, а на факты. Впрочем, историческая фактура «этногенеза славян», и по сей день, настолько неполна, что оставляет множество вариантов для спекуляций, без возможности окончательно ответить на главный вопрос: «кто же все-таки эти славяне?»

Возраст народа

Следующая наболевшая проблема историков – возраст славянского этноса. Когда же славяне все-таки выделились как единый народ из общеевропейской этнической «катавасии»? Первая попытка ответить на этот вопрос принадлежит автору «Повести временных лет» — монаху Нестору. Взяв за основу библейское предание, он начал историю славян с вавилонского столпотворения, разделившего человечество на 72 народа: «От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ…». Упомянутый выше Мавро Орбини щедро даровал славянским племенам пару-тройку лишних тысячелетий истории, датировав их исход из исторической родины 1496 годом: «В указанное время вышли из Скандинавии готы, и славяне…поскольку славяне и готы были одного племени. Итак, подчинив своей власти Сарматию, славянское племя разделилось на несколько колен и получило разные наименования: венеды, славяне, анты, верлы, аланы, массаеты….вандалы, готы, авары, росколаны, русские или московиты, поляке, чехи, силезцы, болгаре…Короче говоря, славянский язык слышен от Каспийского моря до Саксонии, от Адриатического моря до Германского, и во всех этих пределах лежит славянское племя».

Разумеется, подобных «сведений» историкам было недостаточно. Для изучения «возраста» славян была привлечена археология, генетика и лингвистика. В итоге, удалось добиться скромных, но все же результатов. Согласно принятой версии, славяне принадлежали к индоевропейской общности, которая, скорее всего, вышла из днепро-донецкой археологической культуры, в междуречье Днепра и Дона, семь тысяч лет назад во время каменного века. Впоследствии влияние этой культуры распространилось на территорию от Вислы до Урала, хотя точно локализовать ее пока никому не удалось. Вообще, говоря об индоевропейской общности, имеется ввиду не единые этнос или цивилизация, а влияние культур и лингвистическая схожесть. Около четырех тысяч лет до нашей эры она распалась на условные три группы: кельты и романцы на Западе, индо-иранцы на Востоке, а где-то посередине, в Центральной и Восточной Европе, выделилась еще одна языковая группа, из которой потом вышли германцы, балты и славяне. Из них, примерно в I тысячелетии до нашей эры начинает выделяться славянский язык.

Но сведений одной лингвистики мало – для определения единства этноса должна быть непрерывная преемственность археологических культур. Нижним звеном в археологической цепочке славян принято считать так называемую «культуру подклошовых погребений», получившую название от обычая накрывать кремированные останки крупным сосудом, по-польски «клеш», то есть, «верх дном». Она существовала в V-II веках до нашей эры между Вислой и Днепром. В каком-то смысле, можно сказать, что ее носители были самыми ранними славянами. Именно с нее удается выявить преемственность культурных элементов вплоть до славянских древностей раннего средневековья.

Праславянская родина

Где же все-таки появился на свет славянский этнос, и какую территорию можно назвать «исконно славянской»? Показания историков варьируются. Орбини, ссылаясь на ряд авторов, утверждает, что славяне вышли из Скандинавии: «Почти все авторы, блаженное перо которых донесло до потомков историю славянского племени, утверждают и заключают, что славяне вышли из Скандинавии…Потомки Иафета сына Ноя (к коим автор относит славян) двинулись в Европу на север, проникнув в страну называемую ныне Скандинавией. Там они неисчислимо размножились как указывает Святой Августин в своем «Граде Божьем», где пишет, что сыновья и потомки Иафета имели двести отчизн и занимали земли, расположенные к северу от горы Тавр в Киликии, по Северному океану, половину Азии, и по всей Европе вплоть до Британского океана».

Нестор называл древнейшую территорию славян – земли по нижнему течению Днепра и Паннонии. Поводом же для расселения славян с Дуная было нападение на них волохов. «По мнозехъ же времянех сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска». Отсюда и дунайско-балканская гипотеза происхождения славян.

Были свои сторонники и у европейской родины славян. Так, крупный чешский историк Павел Шафарик считал, что прародину славян нужно искать на территории Европы по соседству с родственными им племенами кельтов, германцев, балтов и фракийцев. Он полагал, что в древние времена славяне занимали обширные территории Средней и Восточной Европы, откуда были вынуждены уйти за Карпаты под натиском кельтской экспансии.

Существовала даже версия о двух прародинах славян, согласно которой первой прародиной было место, где сложился праславянский язык (между нижним течением Немана и Западной Двины) и там, где сформировался сам славянский народ (по мнению авторов гипотезы, это произошло начиная со II века до нашей эры) – бассейн реки Вислы. Оттуда уже вышли западные и восточные славяне. Первые заселили район реки Эльбы, потом Балканы и Дунай, а вторые – берега Днепра и Днестра.

Висло-днепровская гипотеза о прародине славян, хоть и остается гипотезой, все-же наиболее популярная среди историков. Ее условно подтверждают местные топонимы, а также лексика. Если верить «словам», то есть, лексическому материалу, прародина славян находилась в стороне от моря, в лесной равнинной зоне с болотами и озерами, а также в пределах рек, впадающих в Балтийское море, судя по общеславянским названиям рыб – лосося и угря. Кстати, области уже известной нам культуры подклошовых погребений полностью соответствуют этим географическим признакам.

«Славяне»

Само слово «славяне» представляет собой загадку. Оно прочно входит в обиход уже в VI веке нашей эры, по крайней мере, у византийских историков этого времени нередки упоминания о славянах – не всегда дружелюбных соседях Византии. У самих славян этот термин уже вовсю используется как самоназвание в Средневековье, по крайней мере, если судить по летописям, в том числе и по «Повести временных лет».

Тем не менее, его происхождение до сих пор неизвестно. Наиболее популярной является версия, что происходит оно от слов «слово» или «слава», восходящих к одному индоевропейскому корню ḱleu̯- «слышать». Об этом, кстати, писал и Мавро Орбини, правда в свойственной ему «аранжировке»: «во время своего жительства в Сарматии взяли они (славяне) себе имя «славяне», что означает «славные».

Среди лингвистов бытует версия, что своим самоназванием славяне обязаны названиям ландшафта. Предположительно, в основе был топоним «Словутич» — другое название Днепра, содержащее в себе корень со значением «омывать», «очищать».

Много шума в свое время вызвала версия о наличие связи между самоназванием «славян» и среднегреческим словом «раб» (σκλάβος). Она была весьма популярна среди западных ученых XVIII-XIX веков. В основе ее идея, что славяне, как один из самых многочисленных народов Европы, составляли значительный процент пленников и нередко становились объектом работорговли. Сегодня эта гипотеза признается ошибочной, так как вероятнее всего в основе «σκλάβος» стоял греческий глагол со значением «добывать военные трофеи» — «σκυλάο».

источник

источник

Историю пишут люди, но люди имеют обыкновение ошибаться, а также фантазировать и делать подлоги. Отсюда и возникают исторические фальсификации, которые на время даже становятся «мейнстримом» в восприятии истории.

Константинов дар

Самой известной исторической фальсификацией является так называемый «Константинов дар». Этот документ якобы подтверждал право папы римского на владение западной частью Римской империи. Как выяснили историки, эта фальсификация была «сработана» Пипином III Коротким, и папским двором. Первым серьезным исследованием, облачающем фальсификацию, стал трактат Лоренцо Валлы, написанный в 1440 году. Валла убедительно доказал недостоверность «Константинова дара». Автор трактата указывает на отсутствие нумизматических подтверждений; на молчание об этом факте всех историков; на юридическую незаконность документа.

Лицевой свод

Понимание того, что историю можно переписывать под нужды политической конъюнктуры появилось давно. Первым русским документом с элементами исторической фальсификации является «Лицевой свод», созданный в годы правления Ивана Грозного. В нём противники государя представлены с самой неблаговидной стороны, что косвенно оправдывает действия царя.

Фактом фальсификации истории ученые признают упоминание в «Лицевом своде» боярского мятежа 1533 года. Ни в одном другом историческом документе об этом событии нет ни слова, но, как говорили древние «написанное остается», а потому придуманное царем «сопротивление» должно было получить «по заслугам».

Нерестец крякутной

В русскую историю освоения воздушного пространства известным мистификатором истории Александром Сулакадзевым было вписано событие, якобы произошедшее в Рязани в 1731 году. Эта фальсификация вошла в историю по «уникальному» изданию «О воздушном летании на Руси с 906 лета по Р.Х.», которое повествует: «…подьячий нерецтец крякутной Фурвин зделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него зделал петлю, сел на неё, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку чем звоня, и остался ако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву и хотели закопать живого в земле или сжечь».

Только в XX веке было выяснено, что подробности этого полёта — чистой воды фальсификация ( в которую многие верят и сейчас). Проведенные экспертизы, например, фотоанализ показали, что изнaчально в тексте вместо «нерехтец» читалось «немец», вместо «Крякутной» – «крщеной» (то есть крещеный), вместо «фурвин» – «Фурцель».

Оказалось, что первоначальная запись имела совсем иной смысл: некий крещеный немец, по имени Фурцель, поднялся в Рязани на воздушном шаре, наполненном дымом. Тем не менее, история о нерестеце крякутном была принята многими за чистую правду, а в 1956 году была даже выпущена почтовая марка с упоминанием этого события. Впрочем, существование Фурцеля также не имеет документального подтверждения, и ученые считают историю об этом воздухоплавательном «опыте» фальсификацией Сулакадзева.

Велесова книга

В подлинность «Велесовой книги» до сих пор верят очень много людей. По большему счету, это связано с желанием считать свою историю более древней, чем она есть на самом деле. Приятно верить: по «Велесовой книге» история русичей начинается с IX в. до н. э. от праотца Богумира. Изучение «Велесовой книги» на Украине даже включено в школьную программу. Это, скажем мягко, поразительно, поскольку подлинность этого текста не признается академической общественностью даже больше, чем полностью.

Во-первых, множество ошибок и неточностей в хронологии, во-вторых — несоответствие языка и графики заявленной эпохе. Наконец — просто отсутствует первоисточник (деревянные таблички).

По признанию серьезных ученых «Велесова книга» является мистификацией. Известный филолог Анатолий Алексеев выразил общую точку зрения науки, когда написал: «Вопрос о подлинности «Велесовой книги» решается просто и однозначно: это примитивная подделка. В защиту её подлинности нет ни одного аргумента, против её подлинности приведено множество аргументов.» Кончено, приятно бы было иметь «славянские Веды», но только подлинные, а не написанные фальсификаторами.

Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа — документ известный и в историческом отношении несомненно ценный, однако некоторые историки утверждают, что кроме него существует также и некий «секретный протокол», дополняющий этот договор и подтверждающий территориальные претензии СССР в Прибалтике и Бессарабии. Впервые публично «секретный протокол» был упомянут только на Нюрнбернском процессе, на нем во многом строилась линия защиты обвиняемых. Опубликован «секретный протокол» был в США в 1948 году, но до сих пор его подлинность вызывает большие сомнения у историков.

Во-первых, факт существования этого документа не была ни разу подтверждена Молотовым, в своих беседах с писателем Чуевым, он открыто называл это «дополнение» фальшивкой. Во-вторых, графологическая экспертиза подтверждает, что подпись Молотова на этом документе не соответствуют оригиналу. В-третьих, документ составлен с грубыми орфографическими ошибками.

«Секретный протокол», таким образом, относится к историческим фальсификациям. Он был «вброшен» в информационное поле с понятной и очевидной целью — выставить СССР агрессором и пересмотреть историю Второй мировой.

источник

источник

источник

20 июня — самый длинный день, а 22 июня — самая короткая ночь. Ось Земли наклонена к Солнцу под наименьшим углом. День летнего солнцестояния. Что мы о нем знаем, и почему он всегда был важен.

Синкретизм

В России традиционно день солнцестояния связывается с праздником Ивана Купалы и празднуется по старому календарю 7 июля. Купание в реке и прыжки через костры – два главных ритуала праздника, отражение двоеверия русского народа. Водные обряды стали воплощением христианских представлений о крещении и очистительной силе воды. Дохристианским элементом было очищение посредством огня. Это отголосок поклонения Солнцу и его способности обеспечивать плодородие.Особенно важен день для северных народов, где после долгой зимы люди могут встретиться всем родом. Ысыах, день летнего солнцестояния, — главный традиционный праздник якутов, обозначающий границу между прошлым и будущим, старым и новым. Объединение людей в хоровод во время празднования обозначает жизненный цикл.

Инь-Ян

В Китае день солнцестояния происходит смена стихии Ян на Инь. Согласно местным представлениям, день особенно удачен для медитации, когда энергия Ци возрастает.

Аскеза

В индуистской традиции день солнцестояния один из самых аскетичных: верующие полностью отказываются от пищи и воды.

Даты

В день летнего солнцестояния произошло немало событий в астрономии: В 1633 Галилей отказался от теории о том, что Земля вращается вокруг Солнца (на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор), в 1675 английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию, в 1978 обнаружен спутник Плутона – Харон.

«Ровно в 4 часа»

22 июня 1941 началась Великая Отечественная война.

Красота, да и только

В день солнцестояния Венера и Юпитер обращены полюсами перпендикулярно своим осям. Космическая гармония, которой место в античной поэзии.

Солнечная активность

День солнцестояния – один из самых жарких дней летней солнечной активности, у людей могут наблюдаться легкие головные боли из-за недостатка воды и понижения артериального давления, важно обратить внимание на свое здоровье.

источник