Архив за месяц: Декабрь 2015

Общепринятой датой возникновения письменности у славян считается 863 год, но некоторые исследователи утверждают, что писать на Руси умели и раньше.

Закрытая тема

Тема дохристианской письменности в Древней Руси считалась в советской науке если не запретной, то достаточно закрытой. Только в последние десятилетия появился ряд работ, посвященных этой проблеме.

К примеру, в фундаментальной монографии «История письма» Н. А. Павленко предлагает шесть гипотез происхождения кириллицы и глаголицы, причем, приводит доводы в пользу того, что и глаголица, и кириллица были у славян в дохристианские времена.

Впрочем, официальная наука и сейчас к авторам, занимающимся подобной тематикой, относится с известной долей скептицизма. До сих пор подлинность образцов дохристианской письменности многими лингвистами и историками ставится под сомнение.

Миф или реальность

Историк Лев Прозоров уверен, что доказательств существования письменности до появления на Руси кириллицы более чем достаточно. Он утверждает, что наши далекие предки не только могли писать отдельные слова, но и составлять юридические документы.

В качестве примера Прозоров обращает внимание на заключение Вещим Олегом договора с Византией. В документе речь идет о последствиях смерти русского купца в Царьграде: если купец умирает, то следует «поступать с его имуществом так, как он написал в завещании». Правда, на каком языке писались подобные завещания не уточнятся.

В «Житиях Мефодия и Кирилла», составленных в Средние века, пишется о том, как Кирилл посетил Херсонес и увидел там Священные книги, написанные «роусьскыми письменами». Впрочем, многие исследователи склонны критически относиться к данному источнику. Например, Виктор Истрин считает, что под словом «роуськие» следует понимать «соурськие», – то есть сирийские письмена.

Однако есть другие свидетельства, подтверждающие, что у язычников-славян все-таки была письменность. Об этом можно прочитать в хрониках западных авторов – Гельмольда из Босау, Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, которые при описании святынь балтийских и полабских славян упоминают о надписях на основаниях изваяния Богов.

Арабский хронист Ибн-Фодлан писал, что своими глазами видел погребение руса и то, как на его могиле была установлена памятная метка – деревянный столб, на котором было вырезано имя самого покойного и имя царя руссов.

Археология

Косвенно наличие письменности у древних славян подтверждают раскопки Новгорода. На месте старого городища были обнаружены писала – стержни, которыми наносили надпись на дерево, глину или штукатурку. Находки датируются серединой X столетия, при том, что христианство в Новгород проникло только в конце X века.

Такие же писала были найдены в Гнёздово при раскопках древнего Смоленска, более того, там есть археологические доказательства использования стрежней для писания. В кургане середины X века археологи раскопали фрагмент амфоры, где прочли сделанную кириллицей надпись: «Гороух пса».

Этнографы считают, что «Гороух» это обережное имя, которое давалось нашими предками, чтобы «горе не привязывалось».

Также среди археологических находок древнеславянских поселений фигурируют останки мечей, на клинках которых кузнецы гравировали свое имя. К примеру, на одном из мечей, найденном возле станицы Фощеватой можно прочесть имя «Людота».

«Чертами и резами»

Если появление образцов кириллического письма в дохристианское время еще может быть оспорено, в частности, объяснено неверной датировкой находки, то письмена «чертами и резами» это признак более древней культуры. Об этом способе письма, все еще популярном у славян даже после принятия крещения в своем трактате «О письменах» (начало X века) упоминает болгарский монах Черноризец Храбр.

Под «чертами и резами», по мнению ученых, скорее всего имелась ввиду разновидность пиктографическо-тамгового и счетного письма, известного также у других народов на ранних этапах их развития.

Попытки расшифровать надписи, выполненные по типу «черт и резов» предпринял российский дешифровщик-любитель Геннадий Гриневич. Всего он рассмотрел около 150 надписей, найденных на территории расселения восточных и западных славян (IV-X вв. н.э.) При тщательном изучении надписей исследователь выявил 74 основных знака, которые, по его мнению, составили основу слогового древнеславянского письма.

Также Гриневич предположил, что некоторые образцы праславянского слогового письма были выполнены с помощью рисуночных знаков – пиктограмм. К примеру, изображение лошади, собаки или копья означают, что нужно использовать первые слоги данных слов – «ло», «со» и «ко».

С появлением кириллицы слоговое письмо, по мнению исследователя, не исчезло, а стало использоваться как тайнопись. Так, на чугунной ограде Слободского дворца в Москве (ныне здание МГТУ им. Баумана) Гриневич прочитал, как «хасид Доменико Жилярди имеет в своей власти повара Николая I».

«Славянские руны»

У ряда исследователей существует мнение, что древнеславянская письменность это аналог скандинавского рунического письма, что якобы подтверждает так называемое «Киевское письмо» (документ, датируемый X веком), выданное Яакову Бен Ханукке иудейской общиной Киева. Текст документа написан на иврите, а подпись сделана руническими символами, которые до сих пор не смогли прочесть.

О существовании рунического письма у славян пишет немецкий историк Конрад Шурцфлейш. В его диссертации 1670 года речь идет о школах германских славян, где детей обучали рунам. В доказательство историк приводил образец славянского рунического алфавита, сходного с датскими рунами XIII—XVI веков.

Письменность как свидетель миграции

Упомянутый выше Гриневич считает, что с помощью древнеславянского слогового алфавита можно читать также критские надписи XX-XIII вв. до н.э., этрусские надписи VIII-II вв. до н.э., германские руны и древние надписи Сибири и Монголии.

В частности, по словам Гриневича, он сумел прочесть текст знаменитого «Фестского Диска» (о. Крит, XVII в. до н.э.), в котором повествуется о славянах, нашедших новую родину на Крите. Однако смелые выводы исследователя вызывают серьезное возражение со стороны академических кругов.

Гриневич в своих изысканиях не одинок. Еще в первой половине XIX века русский историк Е. И. Классен писал, что «славяноруссы как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей письменности».

Итальянский филолог Себастьяно Чьямпи на практике показал, что между древней славянской и европейской культурами существовала определенная связь.

Для расшифровки этрусского языка ученый решил попробовать опираться не на греческий и латынь, а на один из славянских языков, которым хорошо владел – польский. Каково было удивление итальянского исследователя, когда переводу стали поддаваться некоторые этрусские тексты.

источник

5 декабря 1941 года начался наступательный период Битвы за Москву, в результате чего фашистские войска были отброшены на 100-250 километров от столицы. Это было первое крупнейшее поражение нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Победа ковалась не только героизмом и боевым мастерством бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, но и самоотверженностью тружеников тыла. Многие заводы были эвакуированы, но не все. Одним из оставшихся на месте предприятий был Московский нефтеперерабатывающий завод, располагавшийся в Капотне.

Чтобы спасти важнейшее стратегическое предприятие от авиаударов, в трёх километрах от него была в кратчайшие сроки создана фанерная копия, которая с воздуха выглядела как настоящий завод. Была установлена специальная подсветка, вокруг фанерного завода высажены деревья, а по территории расставлены бочки с мазутом.

Сверху фанерный макет выглядел настолько реалистично, что немецкие лётчики за все 90 дней Московской битвы не заметили фальшивки и бомбили только его. На настоящий завод не упала ни одна бомба – он продолжал работу, бесперебойно обеспечивая советскую технику топливом.

За героический труд коллектив завода был награждён Красным знаменем Государственного комитета обороны СССР. Знамя до сих пор хранится на заводе, который сегодня является собственностью ОАО «Газпром нефть». Материнская компания Moscow NPZ Holdings B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Начавший работу в 1938 году нынешний Московский НПЗ превратился в гиганта, который в 70 раз больше того спасённого стратегического объекта. «Эффективный менеджмент» привёл к тому, что сегодня завод является одним из основных загрязнителей воздуха Москвы. Год назад МНПЗ допустил многократное превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по изопропилбензолу-(кумол) 23-30 раз, пропаналю в 13 раз, ксилолу 2 раза. Авария произошла в связи с утечкой высокооктановой смеси, которую использовали для улучшений качеств топлива. Загрязнению воздуха подверглись несколько юго-восточных районов города Москвы: Люблино, Марьино, Братеево.

В 2011-2012 годах предприятие сливало отходы нефтепродуктов в ближайший пруд, а оттуда прямиком в Москву-реку.

В начале декабря 2014 года зампред комитета Государственной думы по природным ресурсам и экологии Максим Шингаркин заявил, что виновника ядовитых выбросов в Москве установить не удалось.

источник

На Ленинском проспекте, у нынешней улицы Строителей. Бабушка с коровой не заблудились. Просто деревни на юго-западе столицы, имевшие свой уклад жизни, ещё сохранялись

Источник фотографий: Trinixy.ru

Источник фотографий: Trinixy.ru

Прокладывают будущий Кутузовский проспект

Здесь — та часть проспекта, которую успели оформить. То ли правила дорожного движения были мягче, то ли смотрели на такое «сквозь пальцы»

Дворик у Киевского вокзала

Тоже рядом — на Бородинском мосту. Низенькая застройка Смоленской улицы и одинокая доминанта… Здание Министерства иностранных дел ещё не имело такого окружения, как сейчас

Соседняя Ростовская набережная. Крылья «Дома архитекторов» ещё не достроены. Храм Благовещения Богородицы, что на Бережках уже обезглавлен, но пока не снесён, как и мелкая застройка вокруг него

У станции метро «Сокол». Резное узорочье частных домиков и мощь только что построенного «космического» НПО «Алмаз» (тогда оно ещё так не называлось)

В этом же районе. Угол 2-й Песчаной и Чапаевского переулка. Чудесного домика, конечно же, давно нет

Новоподмосковная улица (теперь — Зои и Александра Космодемьянских). Не сохранившиеся домики; рейсовый ЗиС-155 и гужевой хлебовоз на встречных курсах

Прежнее Дорогомилово и новая гостиница «Украина»

Матвеевское, ещё оставшиеся частные дома и новая Веерная улица. На дальнем плане — Мосфильмовская улица и домики другой ныне исчезнувшей деревни, Гладышева. Фото 1968 года

Мазилово. Катание с горки в овраге речки Фильки. Хрущёвки Кастанаевской и Тарутинской улиц, которые здесь достраиваются, ныне уже снесены и заменены жильём современных серий. Фото 1963 года

Живописно расположенное село Крылатское. Видны МГУ и ниже — главный дом усадьбы Кунцево. 1962 год

Понтонный мост на Москве-реке, который в зимнее время соединял деревни Щукино и Строгино. Вид на щукинский берег. Среди деревенских домов и заборов одиноко возвышается больница 3-го Главного управления Минздрава СССР, специализированная на лечении работников опасных производств (с радиацией, главным образом). 1960 год

Деревня Петрово, испещрённый овражками склон прекрасной Сходненской чаши. 1965 год

Бывшая дача в Покровском-Стрешневе (Авиационная улица). 6-й трамвай следует из Тушина к Соколу. 1968 год

Бараки Астрадамского посёлка (что возле Тимирязевского леса), перед сносом. 1963 год

Пасторальный пейзаж в Дегунине. Лишь на горизонте справа угадываются новостройки у Коровинского шоссе. Фото сделано между 1963–1966 годами

6-й проезд Марьиной Рощи: «Хазы» и «малины» повыведены, да и сами домики доживают. 1967 год

Бабушкин, улица Коминтерна. 1962 год

Проспект Мира, у дома 173. Опустевшая изба на фоне городских построек. 1963 год

Ещё вполне дачные Сокольники, Олений Вал. Фото 1966 года

Измайлово. 1966 год

Гуси на Перовом Поле (Зелёный проспект). Фото 1962 года

Барак в Текстильщиках (1-й Саратовский проезд). Пока жив барак, сохраняются «личные наделы» с огородиками и мини-сарайчиками (ледниками?) 1962 год

Станция «Выхино» (метро+платформа ж/д) только строится. Вид в сторону Москвы. 1966 год

Бараки в деревне Кожухово (ныне — улица Трофимова). 1967 год

Печатники, Шоссейная улица. Трубы в кадре — знак совсем скорых перемен. Печатники тоже станут «спальным районом». Фото 1966 года

Будущая Нагатинская набережная

Последние остатки села Черёмушки (вид с улицы Шверника). Ещё стоит обезглавленная сельская церковь…1962 год

Зюзино старое и новое. К подписи под снимком добавлю, что если мысленно провести по грязям диагональ из левого нижнего угла к середине правого края, получим современную улицу Каховку (в принципе, её трасса «читается» на снимке). И пруд сохранился. 1964 год

У церкви Троицы в Конькове. 1969 год

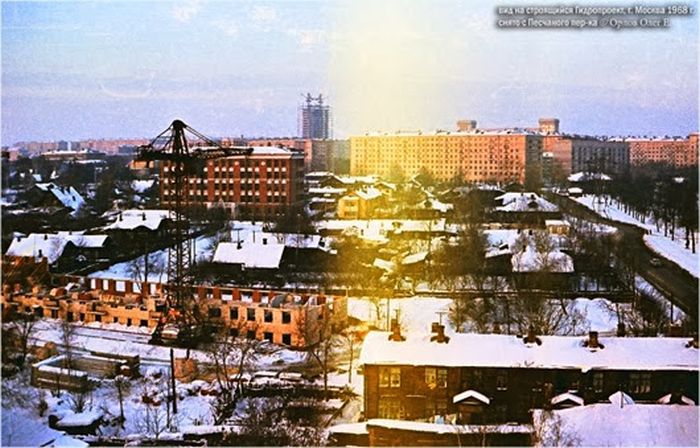

Песчаные переулки. Деревянные дома уступают место новой застройке. Вдали строится институт «Гидропроект» на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе. 1965 год (датировка на самом снимке ошибочна)

Тропарёво, место будущего проспекта Вернадского. Кадр из художественного фильма «Подсолнухи», съёмка 1969 года

Землепашцы деревни Семёновское на фоне новостроек улицы Архитектора Власова. 1965 год

http://www.factroom.ru/life/35-moscow-historical-photos

После захвата гитлеровской Германией Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Украины и ряда западных областей РСФСР десятки миллионов советских граждан оказались в зоне оккупации. С этого момента им пришлось жить фактически в новом государстве.

В зоне оккупации

17 июля 1941 года на основании распоряжения Гитлера «О гражданском управлении в оккупированных восточных областях» под руководством Альфреда Розенберга создается «Имперское министерство по делам оккупированных восточных территорий», которое подчиняет себе две административные единицы: рейхскомиссариат Остланд с центром в Риге и рейхскомиссариат Украина с центром в Ровно.

Позднее предполагалось создать рейхскомиссариат Московия, который должен был включить в себя всю европейскую часть России.

Далеко не все жители оккупированных Германией областей СССР смогли перебраться в тыл. По разным причинам за линией фронта осталось около 70 миллионов советских граждан, на долю которых выпали тяжелые испытания.

Оккупированные территории СССР в первую очередь должны были служить сырьевой и продовольственной базой Германии, а население – дешевой рабочей силой. Поэтому Гитлер по возможности требовал сохранить здесь сельское хозяйство и промышленность, которые представляли большой интерес для германской военной экономики.

«Драконовские меры»

Одной из первоочередных задач германских властей на оккупированных территориях СССР являлось обеспечение порядка. В приказе Вильгельма Кейтеля сообщалось, что ввиду обширности контролируемых Германией районов необходимо подавлять сопротивление гражданского населения путем его запугивания.

«Для поддержания порядка командующие не должны требовать подкреплений, а применять самые драконовские меры».

Оккупационные власти вели строгий контроль местного населения: все жители подлежали регистрации в полиции, более того, им запрещалось без разрешения покидать места постоянного проживания. Нарушение любого постановления, к примеру, использование колодца из которого брали воду немцы, могло повлечь за собой строгое наказание вплоть до смертной казни через повешение.

Германское командование, опасаясь протеста и неповиновения гражданского населения, давало все более устрашающие приказы. Так 10 июля 1941 года командующий 6-й армией Вальтер фон Райхенау требовал «расстреливать солдат в штатском, которых легко узнать по короткой стрижке», а 2 декабря 1941 года издается директива, в которой призывают «стрелять без предупреждения в любое гражданское лицо любого возраста и пола, которое приближается к передовой», а также «немедленно расстреливать любого, подозреваемого в шпионаже».

Немецкие власти выражали всяческую заинтересованность в сокращении местного населения. Мартин Борман направил в адрес Альфреда Розенберга директиву, в которой рекомендовал приветствовать на оккупированных восточных территориях проведение абортов девушек и женщин «ненемецкого населения», а также поддержать интенсивную торговлю противозачаточными средствами.

3

Геноцид

Наиболее популярным методом по сокращению гражданского населения применявшимся нацистами оставались расстрелы. Ликвидации проводились повсеместно. Людей уничтожали целыми деревнями, зачастую основываясь исключительно на подозрении в противозаконном деянии. Так в латвийском селе Борки из 809 жителей расстреляно было 705, из них 130 детей – остальных отпустили как «политически благонадежных».

Регулярному уничтожению подлежали нетрудоспособные и больные граждане. Так уже при отступлении в белорусском поселке Гурки немцы отравили супом два эшелона с местными жителями, неподлежащими вывозу в Германию, а в Минске только за два дня – 18 и 19 ноября 1944 года немцами было отравлено 1500 нетрудоспособных стариков, женщин и детей.

Массовыми расстрелами оккупационные власти отвечали на убийства немецких военных. К примеру после убийства в Таганроге немецкого офицера и пятерых солдат во дворе завода №31 было расстреляно 300 ни в чем не повинных мирных граждан. А за повреждение телеграфной станции в том же Таганроге расстреляли 153 человека.

Российский историк Александр Дюков, описывая жестокость оккупационного режима, отметил, что, «по самым скромным подсчётам, каждый пятый из оказавшихся под оккупацией семидесяти миллионов советских граждан не дожил до Победы».

Выступая на Нюрнбергском процессе представитель американской стороны заметил, что «зверства, совершённые вооружёнными силами и другими организациями Третьего рейха на Востоке, были такими потрясающе чудовищными, что человеческий разум с трудом может их постичь». По мнению американского обвинителя, эти зверства не были спонтанными, а представляли собой последовательную логическую систему.

4

«План голода»

Еще одним страшным средством, приведшим к массовому сокращению гражданского населения стал «План голода», разработанный Гербертом Бакке. «План голода» был частью экономической стратегии Третьего рейха, по которой от прежнего количества жителей СССР должно было остаться не более 30 млн. человек. Высвободившиеся таким образом продовольственные запасы должны были пойти на обеспечение нужд германской армии.

В одной из записок высокопоставленного немецкого чиновника сообщалось следующее: «Война будет продолжена, если вермахт на третьем году войны будет полностью обеспечиваться продовольствием из России». Как неизбежный факт отмечалось, что «десятки миллионов людей умрут с голода, если мы заберём всё для нас необходимое из страны».

«План голода» в первую очередь сказался на советских военнопленных, которые практически не получали продуктов питания. За весь период войны среди советских военнопленных, по подсчетами историков, от голода умерло почти 2 млн. человек.

Не менее болезненно голод ударил по тем, кого немцы рассчитывали уничтожить в первую очередь – евреям и цыганам. К примеру, евреям было запрещено приобретать молоко, масло, яйца, мясо и овощи.

Продуктовая «порция» для минских евреев, которые находились в ведении группы армий «Центр» не превышала 420 килокалорий в день – это привело в гибели десятков тысяч людей в зимний период 1941-1942 годов.

Наиболее жесткие условия были в «эвакуированной зоне» глубиной в 30-50 км., которая непосредственно примыкала к линии фронта. Все гражданское население этой линии принудительно отсылалось в тыл: переселенцев размещали в домах местных жителей или в лагерях, но при отсутствии мест могли разместить и в нежилых помещениях – сараях, свинарниках. Живущие в лагерях переселенцы большей частью не получали никакого питания – в лучшем случае раз в день «жидкую баланду».

Верхом цинизма являются так называемые «12 заповедей» Бакке, в одной из которых говорится, что «русский человек привык за сотни лет к бедности, голоду и непритязательности. Его желудок растяжим, поэтому [не допускать] никакой поддельной жалости».

5

Школы

Учебный год 1941-1942 для многих школьников на оккупированных территориях так и не начался. Германия рассчитывала на молниеносную победу, а поэтому не планировала долгосрочных программ. Однако к следующему учебному году было обнародовано постановление немецких властей, в котором объявлялось, что все дети в возрасте от 8 до 12 лет (1930-1934 гг. рождения) обязаны регулярно посещать 4-классную школу с начала учебного года, назначенного на 1 октября 1942 года.

Если по каким-либо причинам дети не могли посещать школу, родители или лица их заменяющие в течение 3-х дней должны были предоставить заведующему школой заявление. За каждое нарушение посещаемости школы администрация взимала штраф в размере 100 рублей.

Основная задача «немецких школ» заключалась не в обучении, а в воспитании послушания и дисциплины. Много внимания уделялось вопросам гигиены и здоровья.

По мнению Гитлера, советский человек должен был уметь писать и читать, а большее ему не требовалось. Теперь стены школьных классов вместо портретов Сталина украшали изображения фюрера, а дети, стоя перед немецкими генералами были вынуждены декламировать: «Слава вам, орлы германские, слава мудрому вождю! Свою голову крестьянскую низко-низко я клоню».

Любопытно, что среди школьных предметов появился Закон Божий, а вот история в ее традиционном понимании исчезла. Ученики 6-7 классов должны были изучать книги пропагандирующие антисемитизм – «У истоков великой ненависти» или «Еврейское засилье в современном мире». Из иностранных языков остался лишь немецкий.

Первое время занятия проводились по советским учебникам, однако оттуда убирали любые упоминания о партии и произведениях еврейских авторов. Это заставляли делать самих школьников, которые на уроках по команде бумагой заклеивали «ненужные места».

Повседневная жизнь

Социальная и медицинская помощь населению на оккупированных территориях была минимальна. Правда, все зависело от местной администрации. Например, смоленский отдел здравоохранения в целях оказания помощи «русскому населению» уже осенью 1941 года открыл аптеку и больницу, позднее стала функционировать и хирургическая лечебница. С немецкой стороны за деятельностью больницы осуществлялся контроль гарнизонным врачом. Также некоторые немецкие врачи помогали больницам медикаментами.

На медицинскую страховку могли рассчитывать только сотрудники администраций или граждане работающие на немецкие администрации. Сумма медицинской страховки составляла примерно 75% от регулярной заработной платы.

Возвращаясь к работе смоленской администрации следует отметить, что ее сотрудники в меру возможностей заботились о беженцах: им выдавали хлеб, бесплатные талоны на питание, направляли в социальные общежития. В декабре 1942 года только на инвалидов потратили 17 тыс. 307 рублей.

Вот для примера меню смоленских социальных столовых. Обеды состояли из двух блюд. На первое подавались ячневые или картофельные супы, борщ и свежая капуста; на второе была ячневая каша, картофельное пюре, тушеная капуста, картофельные котлеты и ржаные пироги с кашей и морковью, также иногда подавались мясные котлеты и гуляш.

Гражданское население немцы главным образом использовали на тяжелых работах – строительстве мостов, расчистке дорог, торфоразработках или лесозаготовках. Трудились с 6 часов утра до позднего вечера. Тех, кто работал медленно могли расстрелять в назидание другим. В некоторых городах, например, Брянске, Орле и Смоленске советским рабочим присваивали идентификационные номера. Немецкие власти мотивировали это нежеланием «неправильно произносить русские имена и фамилии».

Любопытно, что поначалу оккупационные власти объявили, что налоги будут ниже, чем при советском режиме, однако на деле к ним добавились налоговые сборы на двери, окна, собак, лишнюю мебель и даже на бороду. По словам одной из переживших оккупацию женщин многие тогда существовали по принципу «один день прожили — и слава богу».

источник

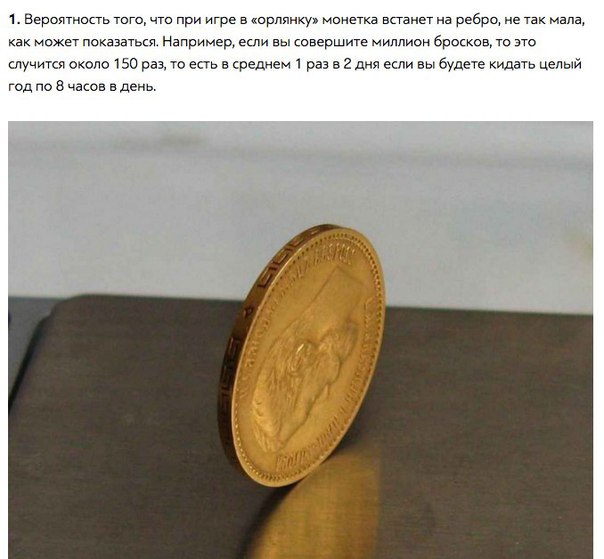

События бывают более и менее вероятными. Мы предлагаем отправиться в путешествие к таким, вероятность которых настолько близка к нулю, что аж захватывает дух. Для этого нам понадобятся некоторые знания об окружающем мире, умение считать и воображение.

источник

Русские колонии были когда-то и в Америке, и в Африке, и на нынешней территории Германии. В Сомали была Новая Москва, а в Калифорнии текла река Дон. Однако инициативам русских колонистов мешала большая политика.

Гавайи

В 1815 году Российско-Американская компания (РАК), «заведовавшая» Аляской и Камчаткой, добилась соглашения с вождём гавайского острова Кауаи. По договору, тот вместе с подвластным ему населением поступал под покровительство России.

Заведовал обустройством новой колонии немец на русской службе Георг Антон Шеффер.

В 1816-1817 годах силами местных жителей были построены три крепости, названные в честь Александра I, его жены императрицы Елизаветы и Барклая-де-Толли (до наших дней сохранились лишь остатки каменного фундамента Елизаветинской крепости).

Река Ханапепе была переименована в Дон. Местные вожди получили русские фамилии (Платов, Воронцов).

К сожалению, центральное правительство не оценило важность нового приобретения. Из Петербурга пришёл следующий вердикт: «Государь император изволит полагать, что приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принесть России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами».

Так, созданная в рекордные сроки русская колония оказалась фактически брошенной на произвол судьбы.

В отличие от царя Александра I, американцы очень даже оценили важность островов, и принялись активно выживать оттуда русских. В селении Ваимеа американские моряки предприняли попытку спустить российский флаг, но знамя защитили гавайские воины. 17 (29) июня 1817 года после вооруженного столкновения, в котором трое русских и несколько гавайцев были убиты, русские колонисты были вынуждены покинуть Гавайи и вернуться на Аляску.

Форт-Росс

Русские колонии на Аляске — территории с суровым климатом — страдали от нехватки продовольствия. Чтобы улучшить ситуацию, в 1808-1812 годах были организованы экспедиции в Калифорнию для поиска плодородных земель. Наконец, весной 1812 года подходящее место было найдено.

30 августа (11 сентября) 25 русских колонистов и 90 алеутов основали укреплённое поселение, названное Росс.

В то время Калифорнией владели испанцы, но территории практически не были ими колонизированы. Так, Сан-Франциско, находившийся в 80 км южнее русской колонии, был всего лишь небольшой католической миссией.

Реальными хозяевами территории, на которой поселились русские, были индейцы. У них-то и были куплены земли за три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько ниток бус.

Крепость Росс была самым южным русским поселением в Северной Америке. В окрестностях стали появляться русские названия: река Славянка (совр. Russian river), залив Румянцева (совр. залив Бодега). За всё время существования крепость ни разу не подверглась нападению: испанцев, а с 1821 года мексиканцев поблизости практически не было, а с индейцами поддерживались более-менее мирные отношения.

Всё время своего существования колония была убыточной для Российско-Американской компании, и в 1841 году её продали гражданину Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру.

Русское Сомали

10 декабря 1888 года из Одессы отплыл пароход со 150 терскими казаками-добровольцами на борту. Возглавлял отряд авантюрист Николай Ашинов. Целью экспедиции было заявлено сопровождение духовной миссии в христианскую Абиссинию (Эфиопию).

В 1883 году Ашинов уже побывал в Абиссинии: выдав себя за представителя русского императора, он вёл переговоры с эфиопским негусом (императором) относительно политического и церковного сближения двух стран.

6 января 1889 г. отряд Ашинова высадился на берегу Французского Сомали (совр. Джибути). Французы полагали, что целью русской экспедиции действительно является Абиссиния, и не препятствовали русскому отряду. Но, к их удивлению, Ашинов нашёл в окрестностях заброшенный египетский форт Сагалло и стал там обустраиваться. Форт был переименован в Новую Москву или станицу Московскую, а земля на пятьдесят вёрст по берегу и сто вёрст вглубь объявлена российской территорией.

Прибывший в крепость французский офицер потребовал в кратчайшие сроки покинуть Сагалло. Ашинов отказался. Франция тогда находилась в союзных отношениях с Россией, и местные власти не решились на самостоятельные действия по выдворению со своей территории, пусть и незваных, но представителей дружественной державы.

Началась переписка между Парижем и Петербургом.

Император Александр отреагировал на авантюру Ашинова довольно резко: «Непременно надо скорее убрать этого скота Ашинова оттуда… он только компрометирует нас, и стыдно будет нам за его деятельность». Авантюра Ашинова могла помешать успешно развивавшемуся процессу российско-французского сближения. Французскому правительству было сообщено, что Россия не будет против, если Франция примет меры по выдворению русского отряда со своей территории.

Получив карт-бланш от русского правительства, французы направили к Сагалло эскадру в составе крейсера и трёх канонерок. После того, как Ашинов, очевидно не понимая серьёзности положения, вновь отказался подчиниться требованиям французов, те начали обстрел крепости. Несколько русских было убито и ранено. Наконец над Сагалло в качестве белого флага подняли рубаху Ашинова. Поселенцы были переданы прибывшему за ними русскому военному кораблю «Забияка», увёзшему их на родину.

Йевер

На берегу Северного моря находится небольшой немецкий городок Йевер, в котором варят терпкое пиво Jever Pilsener. На этом пиве вполне могла быть надпись «Сделано в России» — дело в том, что когда-то этот город принадлежал Российской империи.

С XVII веке город был во владении Анхальт-Цербстских князей. К этому же роду принадлежала и София Августа Фридерика, более известная у нас, как императрица российская Екатерина II. Поэтому, когда в 1793 году умер последний князь Ангальт-Цербстский, Йевер унаследовала его единственная сестра, царица Екатерина. Город стал частью Российской империи.

Город оставался под российской короной до 1807 года, когда его оккупировал Наполеон. В 1813 году французские войска из города были изгнаны, и он вновь стал российским. Но ненадолго: в 1818-ом Александр I уступил его своим родственникам — герцогам соседнего Ольденбурга.

источник

На конференции NASA в прямом эфире ученые заявили, что космический телескоп Кеплер обнаружил «старшего и большего двоюродного брата» Земли — эта планета примерно на 60% больше нашей собственной, вращается вокруг солнцеподобной звезды, на ее поверхности может быть жидкая вода и, возможно, жизнь. «Ну и что?» — спросите вы. И будете неправы.

«Сегодня Земля стала менее одинока, потому что в наш квартал заехал новичок», — заявил ведущий аналитик данных Кеплера Джон Дженкинс, ученый информатики из Исследовательского центра Эймса при NASA, во время телеконференции NASA, посвященной находке.

Чужой мир, получивший название Kepler-452b, находится в 1400 световых годах от нас в созвездии Лебедя — слишком далеко, чтобы добраться до него, пока мы не разработаем межзвездный транспорт. Однако его открытие поднимает планку поиска Земли 2.0 еще выше, а это, как мы знаем, большая часть миссии Кеплера.

Дженкис сказал, что Kepler-452b имеет все шансы быть твердотельной планетой (хотя некоторые вопросы все же остаются). Ее размер означает, что она в пять раз массивнее Земли. Новая планета может обладать большим количеством облаков, чем Земля, и вулканической активностью. Приедь мы туда, мы бы весили в два раза больше, чем на Земле — пока не походим пару недель и «не сбросим несколько уверенных фунтов», шутит ученый.

Планета на 5% дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца, год длится 385 дней. Ее солнце на 10% больше и на 20% ярче нашего, хотя и относится к типу карликов G2. Также звезда Kepler-452 старше нашей звезды, возраст которой 4,6 миллиарда лет — и значит, космические условия для зарождения жизни существуют дольше.

«Просто невероятна сама мысль о том, что эта планета провела 6 миллиардов лет в обитаемой зоне звезды, что ее возраст больше возраста Земли», — говорит Дженкинс. Модели планетарного развития полагают, что Kepler-452b должна испытывать нарастающее потепление и, возможно, нарастающий парниковый эффект по мере старения.

Преимущества Kepler-452b затмевают все предыдущие планетарные открытия. К примеру, однажды обнаружили твердую планету чуть больше Земли в «зоне Златовласки» — то есть в обитаемой зоне, где может пребывать жидкая вода. Но ее звезда Kepler-186 оказалась усохшим красным карликом, не имеющим ничего общего с нормальным солнышком вроде нашего.

Ученый Кеплера Джефф Кафлин сообщил, что пока непонятно, насколько гостеприимной может быть планета, вращающаяся вокруг красного карлика. Твердая планета на хорошей орбите вокруг звезды а-ля Солнце будет лучшим вариантом. «Мы на Земле и знаем, что тут есть жизнь», — говорит он.

Ученые также говорят, что к Kepler-452b прислушивается Институт SETI, который ищет радиосигналы внеземных цивилизаций, используя массив телескопа Аллена в Калифорнии — но сигналов инопланетян не обнаружили. «Пока 452b-анцы ведут себя скромно», — отмечает Сет Шостак, старший астроном и директор центра SETI.

Джон Грюнсфельд, помощник администратора NASA по науке, охарактеризовал новоявленную планету «ближайшим близнецом» Земли, которого мы нашли к нынешнему моменту. Тем не менее, говорит он, дальнейший анализ данных Кеплера может найти еще более близких родственников.

Запущенный в 2009 году телескоп Кеплер должен был искать чужие миры, глядя на слабое мерцание звезды, когда планета проходит через ее диск. Телескоп размером с внедорожник нашел более 4600 кандидатов в экзопланеты.

Миссия Кеплера закончилась, поэтому новые открытия приходят скорее не из новых данных, а из тщательного анализа существующих данных, которых телескоп наковырял ой как много. Сложнее всего выловить небольшие планеты земного типа. «Мы ступаем через траву в поисках крошечных камешков», — говорит Натали Баталья из Исследовательского центра Эймса NASA в Калифорнии.

Последняя открытая порция, включая нашего виновника торжества, добавляет более 500 планет к примерно 4000 планетарным кандидатам, которые команда Кеплера уже объявила — из них четверть была подтверждена последующими исследованиями. 1000 планет оказались действительно планетами на поверку с использованием разных методов, от поиска родительских звезд по доплеровским сдвигам до тщательного измерения временных интервалов между проходами планет. В случае Kepler-452b ученые использовали наземные наблюдения и компьютерные модели, чтобы оценить массу и подтвердить обнаружение с точностью до 99,76%, говорит Дженкинс.

Из 521 кандидата, добавленного в список, 12 оказались в два раза шире Земли и тоже вращающимися в обитаемых зонах своих звезд. Девять из этих звезд похожи на наше Солнце по размерам и температуре.

Конечно, будут еще планеты. В 2013 году Кеплер был искалечен поломками в системе точной навигации, но вернулся к своей миссии охоты на планеты в прошлом году, благодаря хитроумным дополнениям к системе, которые используют солнечный ветер в качестве дополнительного стабилизатора. «Можно назвать это лучшей из худших вещей, которые приключились с Кеплером», — отмечает Дженкинс.

Несмотря на шумиху в прессе и безусловную радость от открытия, все это не делает Kepler-452b идеальным аналогом Земли. Эта экзопланета на 60% больше Земли, весит в пять раз больше, может страдать от парникового эффекта, как Венера, который, вероятно, подогревается вулканической активностью. Едва ли на этой планете будет жизнь. Да чего уж там — едва ли мы сможем выбрать эту планету в качестве ближайшего кандидата в колонии: лететь до нее 1400 лет со скоростью света, а по прилету можно сесть и не встать.

Геологические модели полагают, что найденная планета будет обладать твердым каменным составом и плотной атмосферой. И хотя родная звезда планеты похожа на Солнце, она на 1,5 миллиарда лет старше. Значит, эта звезда светит ярче, что еще больше подталкивает 452b к нарастающему парниковому эффекту, который практически несовместим с жизнью.

Тем не менее моделирование звезды и планеты подразумевает, что на планете довольно длительное время могла существовать вода в жидком состоянии.

«Чувствуешь благоговение, думая о том, что эта планета провела 6 миллиардов лет в потенциально обитаемой зоне, это ведь больше возраста самой Земли», — говорит Дженкинс.

источник

Объединенная приборостроительная корпорация производит миниатюрный системный блок Raydget размером с ладонь и весом всего около 200 грамм. Отечественную новинку гендиректор Ростеха Сергей Чемезов представил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи по итогам работы Госкорпорации в 2015 году.

Портативный системный блок Raydget можно использовать в качестве офисного или домашнего компьютера. Устройство в металлическом корпусе весит не более 200 грамм, а его размеры сопоставимы со смартфоном – всего 125 х 74 х 12 мм. По этим параметрам системный блок от ОПК может претендовать на звание самого миниатюрного и легкого среди известных аналогов. При этом гаджет обладает мощностью и возможностями, сопоставимыми с большими современными стационарными компьютерами. Этого удалось добиться за счет того, что, в отличие от традиционных компьютеров, некоторые функции реализованы на уровне программного обеспечения, а не отдельных блоков в конструкции.

Raydget основан на российских схемотехнических решениях и оснащен мощным процессором. Системный блок имеет разъемы для USB и интернет-кабелей, гнезда для микрофона и аудиовидеовыходы. Потребительская линейка представлена тремя модификациями: slim box, сoolBox и power box, которые различаются по размеру и мощности.

Мини-компьютер Raydget – это совместный проект Объединенной приборостроительной корпорации и российской компании «Сетевые технологии». Компьютер разработан российскими инженерами, полный цикл сборки, включая производство плат, осуществляется на базе завода «Луч» (входит в концерн «Созвездие» Объединенной приборостроительной корпорации) в городе Осташкове.

Напомним, во время встречи с Владимиром Путиным глава Ростеха Сергей Чемезов также в качестве примера передовых разработок представил президенту и другие инновационные продукты Госкорпорации, которые уже готовы к промышленному производству. Это электронный учебник, созданный компанией Yota Devices, социально-медицинский радиокоммуникационный браслет «Опека-03», разработанный КРЭТ, и компактный защищенный мини-компьютер для спецслужб МКТ-cardlong, разработанный холдингом «Росэлектроника».

комментарии одного из разработчиков

Maxim Filippov Я один из разработчиков этого мини-компьютера. Сразу объясню несколько вещей.

Текущий вариант компьютера — это уже 5ое поколение. Т.е. мы занимаемся этим в общей сложности уже года 4.

Raydget — совместный проект «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК), входящей в «Ростех», и российской компании «Сетевые технологии». Он разработан российскими инженерами. Полный цикл сборки, включая производство плат, осуществляется на базе завода «Луч» (входит в концерн «Созвездие» Объединенной приборостроительной корпорации) в г. Осташков. Линия, на которой производится сборка, существует около года. Электронные компоненты для производства закупаются за рубежом. У компании «Сетевые технологии» есть линия на Тайване, где тоже собираются эти компьютеры.

источник