Архив за месяц: Апрель 2015

Действительно, наша жизнь с приходом Интернета и цифровых технологий изменилась, видимо, к лучшему: покупать удобнее в Интернет-магазинах, удобно иметь под рукой всю нужную информацию, очень важно иметь возможность быстро передавать данные и мгновенно узнавать о новостях.

Тем не менее, не все перемены связаны для нас с приобретением, многие связаны с потерями. Мы не замечаем этих перемен и потерь, до тех пор, пока не оглянемся лет на 10 назад.

Итак, в эпоху Интернета мы потеряли:

1. Искусство вежливого несогласия.

В сети множество материалов о том, как надо вежливо и деликатно дискутировать, тем не менее, увеличение площадок для обсуждения приводит к общему обострению тона диалога. Желание обличить и изобличить оппонента превышает любые известные нормы.

2. Прослушивание дисков и альбомов целиком.

Мир Интернета — это царство фрагмента: одного видео с YouTube , одной песни, одного фрагмента из фильма. Начав слушать песни одного исполнителя, мы мгновенно переключаемся на другого.

3. Пунктуальность.

До появления мобильных телефонов приходилось быть пунктуальным. Сегодня встречу можно задержать, отложить, да и вообще отменить в самый последний момент. Издержки эпохи.

4. Бумажные телефонные справочники.

Зачем они, если вся контактная информация вывешена на сайте — на расстоянии нескольких кликов мышкой?

5. Наручные часы.

Доставать мобильник каждый раз не очень удобно, зато все больше функций он в себе совмещает — получается экономия электронных приборов.

6. Бумажные письма.

Если вы не состоите в специальном клубе, где участники пишут друг друга письма, то когда вы последний раз получали бумажное письмо от друга? В прошлом веке?

7. Память.

Зачем хранить в ней что-то, если «все найдется через Яндекс»?

8. Результаты спортивной игры на следующий день.

Когда последний раз вы покупали газету, чтобы узнать, кто выиграл в том важном чемпионате? Наверняка, сразу же по новостям в Интернете все посмотрели, не успел матч закончится.

9. Запоминание телефонных номеров.

Мы помнили десятки, мы знали несколько технологий для быстрого запоминания, теперь — вбил в контакт-лист телефона и помнить ничего не надо. Пока не потеряешь телефон или не размагнитится сим-карта. Но кто из нас об этом думает? А те, кто думают, вовремя синхронизируют телефон и компьютер.

10. Уважение к врачам и другим профессионалам.

Прочитавшие все статьи на всех сайтах и сообществах, изучив по блогам всю информацию о поликлинике или больницы, мы приходим к врачу, чтобы со всей ответственностью объявить ему о своем диагнозе и способе лечения. Ему останется только согласиться, разве мы прислушаемся к его мнению?

11. Уважение к священникам.

Авторитет священника для опытного интернетчика — тоже не всегда уже авторитет, вооружившись православной поисковой системой, можно быстро объяснить любому батюшке, как сильно он заблуждается, ошибается и неправильно проповедует.

12. Знание географии.

GPS и Интернет-карты полностью освободили нас от необходимости запоминания улиц, дорог, маршрутов пока есть электричество и они работают — потеряться сложно.

13. Приватность.

Наша почта прочитывается. Пусть и роботом, решающим, какую рекламу лучше поставить на нашу страницу, но в какой момент робот перестанет быть роботом, мы едва ли узнаем.

14. Уединение.

Попробуйте отключить мобильный телефон и Интернет и побыть два-три дня с семьей. Включив телефон и компьютер обратно, вы увидите, что вас уже чуть ли не с милицией разыскивают.

15. Концентрация.

Сколько минут подряд вы можете работать, не отвлекаясь на Вконтакте, одноклассники, почту, ЖЖ-ленту или новости?

16. Справочные страницы в бумажных ежедневниках.

меры длин и весов, разница во времени и коды городов — наверное, если мы и заглядываем на эти страницы, то только если совсем уж стало нечего читать.

17. Обед.

Нормальный обед. Не перекусывание впопыхах за рабочим компьютеров во время отдыха и просмотра нерабочих сайтов.

18. Свободные вечера.

Это было давно — поужинать, пройтись прогуляться, залечь с книжечкой. Сейчас надо срочно доделать одно, другое, и усталости как бы и нет часов до двух ночи, ее чувствуешь, когда садишься поработать с документами или книгами, монитор или включенная почта создают иллюзию второго дыхания. Почему иллюзия — это мы чувствуем наутро.

19. Несколько часов сна.

Те самые, которые мы в течение дня потратили на Интернет-бои и чтение всего подряд без разбора.

20. Умение работать с бумажной книгой.

Правда, когда читаешь книгу, не хватает гиперссылок, а главное — поиска по книге?

21. Чтение серьезной литературы.

Просидеть целый день на историческом или православном форуме, кидаясь друг в друга выисканными из сети цитатами — совсем не то же самое, что вдумчиво почитать серьезную книгу по соответствующей тематике. А иллюзия создается просто.

22. Чувства.

В первые месяцы работы в Интернете каждое сообщение о больном или брошенном ребенке занимало ум, мысли, чувства. А потом вырабатывается иммунитет и только самый неравнодушный и искренний не проматывает статьи о помощи, думая, что всем не поможешь. Раньше достаточно было просто фактов, сегодня, чтобы побудить народ сдать кровь или собрать деньги, нужно приложить все журналистское мастерство.

23. Помощь.

Помогают по-прежнему немногие. И нечасто. Зато свою совесть можно так легко успокоить, просто перепостив сообщение и добавив к нему три восклицательных знака. Информационная поддержка — вещь, конечно, важная, но если все будут ограничиваться перепечатками, кто же будет помогать?

24. Ответственность.

Как просто отодвинуть свои обязанности в угоду виртуальным проблемам — в процессе приготовления обеда уйти читать форум, вместо занятий с детьми сидеть на YouTube , вместо того, чтобы помочь жене по дому, делать вид, что страшно занят работой. С другой стороны, ответственности сетевой у нас не больше — пообещал кому-то помочь, можно и нарушить обещание.

25. Терпение.

Это раньше письмо писалось долго и вдумчиво, иногда несколько дней, потом ждали ответа несколько недель. Сегодня легкий взмах пальцами, и все те слова, о которым мы пожалеем уже через полчаса унеслись в кибепространство со скоростью Интернет-канала.

26. Спокойствие.

Несомненное достоинство мобильного телефона в том, что всегда можно позвонить близкому человеку, ребенку, и проверить. Все ли в порядке. Раньше, например, опоздает ребенок из школы, мама с ума сходит, где же искать, куда бежать. Но проблема решена только отчасти — как часто бывало, что вы в сотый раз набираете номер, чтобы услышать: «Абонент временно недоступен» «Аппарат абонента выключен». Что лучше — не знать ничего вообще или слышать такой автоматический ответ?

27. Устная передача опыта.

Когда нам нужен рецепт праздничного блюда или сломалась стиральная машина, мы обращаемся за советом к старшему поколению или набираем нужный запрос в интернете?

источник

Американская компания Rockwell Collins разработала шлем Gen III Helmet Mounted Display System (HMDS) для пилотов истребителей-бомбардировщиков F-35.Производитель утверждает, что шлем HMDS стоимостью в умопомрачительные 400 тысяч долларов обладает самой передовой системой отображения данных в мире и предоставляет пилотам максимально возможную информацию о самолете и его окружении.

Скорость, курс, высота, а также другая необходимая информация и предупреждения проецируются не на классический дисплей, а на визор шлема. Такой подход значительно упрощает восприятие информации и увеличивает скорость реакции пилота.

Кроме того, благодаря шести беспроводным инфракрасным камерам, установленным по периметру самолета, шлем HMDS позволяет пилоту буквально «видеть» истребитель насквозь в реальном времени, включая режим ночного видения.

источник

Сегодня старшее поколение негодует по поводу компьютерной игромании, однако в советское время игры тоже были. Но они были не компьютерными, а очень даже реальными, а подчас и весьма странными. Играть в «cлона»

Эта игра существует и сегодня, но популярна только в мужских «резервациях», например в армии. В СССР в неё играли дети и подростки в каждом дворе. Её механика проста. Игроки разбиваются на две команды. Условно — «слонов» и «всадников». Первые встают друг за другом, согнувшись пополам и обхватив впередистоящего игрока. Получается неровный, но плотный строй, который называется «слон». Вторая команда выстраивается в нескольких метрах от «слона». Каждый из её участников разбегается, опирается на последнего «слона» и пролетает дальше, стараясь «оседлать слона» ближе к голове, чтобы поместились все оставшиеся «всадники». После этого он не может двигаться и старается удержаться, чтобы не упасть. Таким же образом поступают и другие «всадники». Потом вся эта весело и натужно гогочущая орава начинает движение до точки «Б». Задача «слона» в том, чтобы не упасть под тяжестью «всадников». Задача «всадников» в том, чтобы не упасть со «слона». Понятно, что «всадникам» выгодно как можно жестче прыгнуть, а «слонам» — ходить ходуном, при этом старясь самим не упасть. Такая вот игра. Суровая школа социальной адаптации.

Кататься в колесе

Пока ученые ломали копья, споря на предмет того, где было изобретено первое колесо, советские дети вовсю использовали колеса для игр. Гонки в покрышках были одним из излюбленных дворовых развлечений. Покрышки пропорциональные росту находились «следопытами» у дорог и на свалках. Хорошую службу мог сослужить «блат» у знакомого дяди-шиномонтажника. Катание проводилось как в индивидуальном зачете по очереди, так и на перегонки. Самые отчаянные скатывались внутри покрышек с горок. Кроме покрышек популярностью пользовались камеры. Чем больше — тем лучше. Самый шик — камеры от «Белаза» или «К-700». Самыми ходовыми камерами были камеры от «Уралом», «ЗИЛов» и «Камазов». В летний период их использовали как лодки для купания, зимой — в качестве тюбов для спуска с гор. Кстати, для катания с гор вполне могли сгодиться пустые коробки и холодильники. Округлые дверцы холодильников «Днепр» были почти бобслейными болидами.

Плавить свинец

Часто вы сегодня встречаете на улице бесхозный аккумулятор? А вот раньше они почему-то находились, относились на пустырь или просто за мусорку, где из свинцовых пластин выплавлялись разные фигурки, амулеты, медальоны, кастеты. По предпочтениям. Температура плавления у свинца невысокая, поэтому отбитые на камне от электролита пластины гнули, клали в консервную банку и плавили на огне. Формочки для изделия откапывали в глине или просто в земле. Жидкий свинец, пока он не остыл, красиво блестит… хотя занятие было и не самым безопасным.

Клеить спички на потолок

Сейчас спички практически вышли из употребления, но в СССР ими пользовались повсеместно. И не всегда в благих целях. Иногда для таких довольно вандальных забав, типа поджигания спичек на потолке. Редко в каком подъезде можно было встретить девственно-чистый потолок. Спички на потолках были почти «мастхэвом». Как это делалось? Сначала плевали на потолок (как правило, над лестничным пролетом), затем деревянным концом скоблилась побелка до образования шарика. Спичка поджигалась и «пулялась» в потолок, и там прилипала к побелке. Разгораясь, она оставляла характерное черное пятно. Не пытайтесь повторить, достаточно просто вспомнить.

Делать «черкаш» на ботинке

Пиромания для советских детей была нормой. И если спички найти никогда проблемой не было, то коробки почему-то быстро выходили из строя, к тому же спички в коробке шумели и могли вызвать подозрение взрослых. Решали проблему таким образом: брали фильтр от сигареты, клали его на торец подошвы, поджигали и ждали пока он немного расплавится. Потом резко прикладывали коробок коричневой стороной. «Черкаш» оставался на ботинке. Правда, его приходилось периодически обновлять.

Делать «бдыщ»

Кроме тяги к огню, была у советских детей и страсть к тому, чтобы устроить «бдыщ» и дым. Мы не станем вдаваться в подробности и рассказывать, каким образом можно было это сделать. Не самое это безопасное развлечение. Просто напишем ряд слов, прочитав который можно ностальгировать. Кто помнит — тот поймет. Итак: спицы, сера, гвоздь, дихлофос, шифер, лампочка, магний, марганцовка, пистоны, семидырка, баллоны от сифона, кинескоп, теннисный шарик, неваляшка. На десерт: карбид.

Источник

Наверняка вы слышали, что мысли материализуются. И это действительно так. Но происходит это не за счет магии, а по законам психологии. Чтобы желания исполнились, нужно правильно их формулировать.

Формулировка.

Чем четче вы определите, чего именно вы хотите, тем лучше. Не используйте отрицания: не думайте о том, чего вы не хотите, а только о том, чего хотите. Например, не «не хочу болеть», а «хочу быть здоровым», не «не хочу быть толстой», а «хочу быть стройной».

Детализация.

Например, вы хотите похудеть. Теперь вам нужно во всех деталях представить, как это будет происходить. На листке бумаги напишите что-то вроде эссе на эту тему, что вы стали стройной, без стеснения ходите по пляжу в купальнике, стали лучше себя чувствовать, а в магазинах всегда есть ваш новый маленький размер.

Настоящее время.

Мнения по этому поводу у специалистов разделились, но многие из них рекомендуют формулировать желание не в будущем времени, а в настоящем – так, как будто вы уже это имеете. Например, не «я хочу получить работу», а «я на пути к получению работы», т.е. ваше желание уже начинает осуществляться.

Расширение границ.

Не стоит формулировать желание как «я на пути к покупке автомобиля». А вдруг вы выиграете автомобиль в лотерее, или кто-то из близких вам решит его подарить? Поэтому лучше не накладывать ограничения в виде «я хочу это купить, найти, вернуть» и т.д. Кто знает, каким путем к вам попадет желаемая вещь.

Визуализация.

После пройденных этапов представьте себя уже в будущем, в котором ваше желание сбылось. Например, вы хотели новую квартиру: представьте, как вы в ней живете, просыпаетесь по утрам, собираетесь на работу, встречаете гостей и т.д. Во всех деталях представьте интерьер этой квартиры, что вас окружает, кто рядом с вами находится. Представляйте себе это каждый день.

Ожидание.

Помните, что желание исполняется не по волшебству, а поэтому требуется время для его исполнения. Не стоит ждать что завтра или в течение недели вы ни с того ни с сего поедете в тур по Европе. Просто продолжайте доводить до совершенства ваше желание: формулируйте, детализируйте и представляйте.

Исполнение.

Здесь главное не упустить свой шанс. Ведь вполне вероятно, что вам предложат работу вашей мечты, или симпатичный мужчина подойдет к вам познакомиться, а вы по каким-то причинам испугаетесь и откажетесь. Не бойтесь и всегда используйте свой шанс.

источник

Ученые нашли новые подтверждения того, что Луна возникла вследствие столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя.

Впервые подобная гипотеза происхождения спутника Земли была предложена в 1970-х годах. Согласно этой теории, Луна сформировалась из обломков после столкновения Земли с планетой размером с Марс около 4,5 миллиарда лет назад. Эта теория предполагает, что Луна в значительной мере должна состоять из материи Тейи. Однако учитывая то, что лунные и земные породы имеют схожие составы, это означает, что планета-прародительница, ко всему прочему, могла иметь близкий химический состав с Землей. Предыдущие исследования сводили вероятность этого к 1%. Теперь подобный сценарий не кажется столь нереалистичным, считает Хагай Перец, астрофизик из Израильского технологического института в Хайфе. Новое моделирование формирования Солнечной системы повысило такую возможность до 20-40%. Земля и Тейя могли обладать схожим химическим составом, так как находились примерно на одинаковом расстоянии от Солнца и были сформированы из одного протопланетного материала. Кроме того, содержание изотопа вольфрама-182 в грунтах Луны и Земли указывает на справедливость гипотезы Тейи. Так, на поверхности Луны данного изотопа больше, чем на Земле примерно на 27 частей на миллион. Это связано с тем, что в последующие эпохи наша планета интенсивно «собирала» материю астероидов и комет, в которых почти не содержится вольфрама-182.

Напомним, на протяжении 150 лет в научном мире существовала гипотеза, согласно которой Земля и Луна образовались из одного куска расплавленной породы, из которой под действием внешнего импульса затем вылетел небольшой фрагмент, ставший Луной. Однако теория была признана маловероятной, поскольку ученым так и не удалось объяснить, из какого источника пришел импульс

источник

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) предположили, что страх перед пауками является защитным эволюционным механизмом.

Наша зрительная система обладает способностью быстро выявлять окружающие угрозы — змей, пауков, опасных хищников (это является элементом так называемой ситуативной готовности).

Психологи провели на добровольцах испытание: они посадили студентов за компьютер с простым графическим тестом, время от времени вставляя в него на мгновение кадры с иглой для подкожных инъекций, мухой и пауком. В результате менее 15% участников заметили появление иглы, 10% заметили муху, зато появление паука заметили более половины испытуемых!

Ископаемые пауки встречаются в отложения каменноугольного периода, то есть они существовали 350 миллионов лет тому назад, задолго до человека. Многие из них были ядовитыми и с развитием приматов стали представлять для последних угрозу; приматы выработали против пауков механизм ситуативной готовности (как против обычных хищников или змей). Психологический тест является одним из подтверждений этой теории. Несмотря на то, что сегодня смертоносных пауков вокруг нас не так много, как в далеком прошлом, инстинктивный страх по-прежнему полезен даже в современном обществе: около 200 человек ежегодно умирают от укусов ядовитых пауков во всем мире.

источник

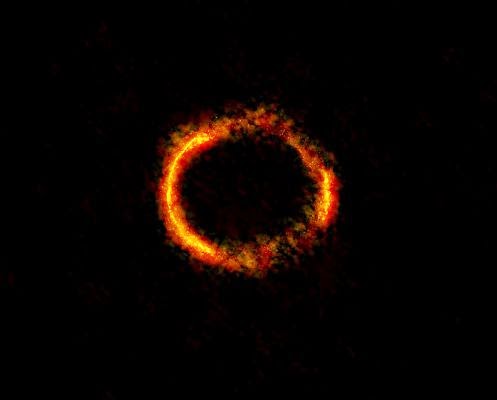

С помощью крупнейшего радиотелескопа ALMA астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) получили четкое изображение гравитационного эффекта, известного как Кольцо Эйнштейна.

Гравитационное линзирование возникает, когда массивная галактика или группа галактик искажают направление электромагнитного излучения более далекой галактики, расположенной «на заднем плане». В данном случае галактика SDP.81 и галактика перед ней выстроились в линию с такой точностью, что свет более далекой галактики для наблюдателей с Земли выглядит как кольцо.

Галактика SDP.81 является активной областью звездообразования на расстоянии около 12 миллиардов световых лет от Земли. Свет, доходящий до нашей планеты, позволяет наблюдать SDP.81 в том состоянии, когда возраст Вселенной составлял всего 15% от нынешнего. Линзирование вызвано массивной галактикой на переднем плане, расположенной примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли.

Самый четкий снимок SDP.81 был сделан во время наблюдений за ярким светом в галактике SDP.81, в результате чего на изображении хорошо заметны дуги, составляющие почти замкнутую кольцевую структуру.

источник

Оружие на гербах государств — довольно распространенный символ.

Как правило, он означает готовность народа сражаться и защищать родные земли. Пушки и сабли, мачете и автоматы Калашникова — у каждой страны своя история, объясняющая, как оружие попало на ее главный символ.

Шри-Ланка

Островное государство, расположенное у побережья Индостана, до 1948 года называлось Цейлон и использовало в качестве национальной эмблемы герб Великобритании, колонией которой являлось. Новый герб появился после того, как страна получила независимость.

В 1952 году был принят вариант с идущим золотым сингальским львом, который держит в правой передней лапе меч. Два круга — это символы дня и ночи (страна расположена близко к экватору). Буддийская чаша говорит о том, что государство исповедует учение Будды, а Колесо Дхармы означает, что Шри-Ланка была королевством. Кстати, история страны начинается с древнего королевства Канди — отсюда и сингальский лев, олицетворяющий прародителей цейлонцев.

Мозамбик и Зимбабве

На гербе Мозамбика, официально утвержденном Конституцией 1990 года, изображено оранжевое поле с границей в виде зубчатого колеса, стоящая у моря гора, освещенная солнцем и прикрытая книгой. Поверх этих изображений находится мотыга, перекрещенная, к неожиданности для многих, с автоматом Калашникова. И если с остальными символами все понятно: обрамление в виде сахарного тростника и кукурузы — это богатство, зубчатое колесо — рабочая сила, мотыга — крестьянство, то со знаменитым советским оружием не так все просто.

В Конституции автомат Калашникова определен как «всегда на страже» — это символ свободы и бдительности. Десять лет назад в Мозамбике поднимали вопрос о том, чтобы убрать АК: инициаторы изменения герба заявили о том, что герб был принят в «ином историческом контексте». Однако парламент страны большинством голосов отклонил предложение.

Автомат Калашникова — это «воспоминание» о ФРЕЛИМО — марксистском фронте национального освобождения, отряды которого готовили при поддержке Советского Союза. Для жителей Мозамбика это живая история. По их рассказам, «ничего роднее АК во время войны не было: мы берегли его, он гарантировал сон». Кстати, до сих пор в некоторых африканских странах популярно имя Калаш.

Автомат Калашникова помещали на свои гербы и другие государства — Буркина-Фасо (с 1984 по 1997 годы), а также Зимбабве (где он изображен до сих пор). Также существовал проект включения АК в герб Конго.

Любопытно , что на гербе Зимбабве автомат Калашникова также перекрещен с мотыгой и соседствует с мирными лесными антилопами, стоящими на вершине кургана, а также Великой Птицей Зимбабве (Хунгве). Девиз страны — сохранение национального единства и свободы.

Свазиленд, Доминиканская Республика, Конго

Одно из популярных видов оружия, используемых в гербах — копья. Так, например, на эмблеме Свазиленда изображен щит с двумя золотыми копьями в столбе. Серебряная девизная лента, расположенная внизу герба, имеет надпись «Siyinqaba» («Мы — крепость» на языке свази). Традиционные копья символизируют защиту.

Интересно, что армия Свазиленда никогда не участвовала во внешних конфликтах: ее задача — поддержание порядка внутри страны и охрана границ.

На гербе Доминиканской Республики изображен щит с религиозными символами: крестом и Библией, открытой на первой главе Евангелии от Иоанна, 8:32: «И Истина сделает вас свободными». Они обрамлены двумя парами национальных флагов и двумя копьями. Оружие в этом случае символизирует победы народы над захватчиками (испанскими, французскими и гаитянскими). Национальным девизом страны стал пароль борцов за независимость: «Dios, Patria, Libertad» («Бог, Родина, Свобода»). Для равновесия, вокруг щита нарисовали лавровую и пальмовую ветки — символы славы и мира.

Копья есть и на гербе Кении. Они расположены позади масайского щита цвета национальных флагов с серебряным петухом, держащим в правой лапе топор (птица — символ новой и благополучной жизни). Копьями «вооружены» два льва, придерживающие щит. В основании герба имеется надпись «Harambee», имеющая, впрочем, вполне мирный смысл. С суахили, это слово означает «воедино», «все за одного»: так кричат местные рыбаки, которые тащат свои сети к берегу.

Гаити

Богат на оружие герб Гаити. На нем изображена растущая в стране тропическая капустная пальма, которую венчает символ свободы — фригийский колпак. Рядом расположены трофеи — ружья, флаги, топоры, пушки, пушечные ядра, якоря, боевые трубы. Девиз, помещенный на эмблему Гаити, написан на французском языке: «L’Union Fait La Force» («Союз создает силу»).

Знамена и вымпелы на гербе символизируют независимость, якоря — знак надежды, оружие — борьбу за свободу и независимость в прошлом и решимость сохранить ее в настоящем и будущем. Нынешний вид герб получил в 1920 году.

Гватемала

Основа герба страны — декоративная композиция, которая украшала дворец Каса Монеда. В центре разработанной швейцарским художником и гравером Жаном-Баптистом Френером эмблемы — редкая национальная птица Гватемалы кетцаль, считающаяся священной, имеющая яркое, как у павлина, оперение и находящаяся под охраной. Кетцаль сидит на свитке, на котором написана дата, когда Центральная Америка стала независимой от Испании — 15 сентября 1821 года. А позади находятся две скрещенные винтовки «Ремингтон» со штыками и два меча. Это символ чести и готовности защищать независимость до самого конца. Две оливковые ветви — олицетворение победы.

Оман, Саудовская Аравия, Ангола

Популярно на гербах и холодное оружие. Так, эмблема Омана — два скрещенных ханджара (кинжала с коротким, до 50 сантиметров, прямыми или изогнутыми клинками, заточенными с одной или двух сторон) в ножнах. В качестве государственного символа этот герб известен с середины XVIII века. Ханджары изображены на многочисленных флагах, валюте, а также самолетах вооруженных сил Омана. Султанский декрет 1980 года сделал их обязательной принадлежностью делового костюма оманца. Холодное оружие красноречиво символизирует готовность жителей страны дать отпор врагу.

На гербе Саудовской Аравии также перекрещены две кривые арабские сабли, над которыми изображена пальма (главное дерево страны). Здесь оружие, скорее, не устрашение, а символ справедливости, стойкости, самопожертвования. Две сабли — дань двум родам, которые основали современную Саудовскую Аравию: Аль Сауд и Аль Шейх. По официальным данным, процент преступности в стране сегодня является самым низким в мире.

А в Анголе «увековечили» мачете — на гербе оружие, как и в некоторых других африканских странах, перекрестили с мирной мотыгой и сделали «традиционное» обрамление — венком из кукурузы, кофе и хлопка. Мачете символизирует освободительную борьбу: в этой стране неспокойно до сих пор.

Панама

На гербе этой страны изобразили сразу два вида оружия — серебряный меч и винтовку. Под ними находится рог изобилия, а вверху — самый сильный пернатый американский хищник — южноамериканская гарпия. Оружие свидетельствует о том, что панамцы готовы в любой момент, в случае необходимости, взяться за оружие.

Астрахань

Оружие имеется и на гербах российских городов. Первой вспоминается Астрахань, город-«бунтарь», на эмблеме которой изображена корона с экзотическим серебряным восточным мечом с золотой, украшенной самоцветами, рукоятью под ней.

Обнаженный ятаган символизировал охрану короны, рубежей на южной окраине нашей страны. А «восточная» принадлежность меча открывает, откуда исходила опасность для России и против каких врагов он направлен. Ведь, как известно, с 1556 года, когда Астраханское ханство присоединилось к России, город стал одной из пограничных крепостей.

Старый Оскол

На гербе города изображено кремневое ружье и золотая соха: как указано в описании, «жители суть старинные воины, упражняющиеся в свободное время в хлебопашестве, для чего и военное орудие с орудиями тщательного землепашца соединены».

Солдатская фузея (так три века назад именовали ружье, которое применяли еще при Петре I) была взята неслучайно: это символ доблести и храбрости предков-воинов.

Брянск

На гербе Брянска есть французский щит, на котором нарисована золотая мортира — символ богатства, справедливости, великодушия. По бокам от оружия находятся две пирамиды бомб: левая состоит из шести больших, правая — из десяти малых, покрытых чернью, что символизирует печаль, смирение и благоразумие. Как и на многих гербах, оружие уравновешивается мирным символом: под мортирой изображены юные побеги растений — «возрождение».

Нынешний герб создали на основе герба Брянского ландмилицкого полка, с которым он воевал в XVIII веке. Тогда городе был размещен парк тяжелой осадной артиллерии, которая должна была встать на защиту на случай войны с Турцией. Отсюда и мортира. Интересно, что в старом описании герба не уточнялось число и размер бомб, размещенных рядом с орудием, а потому их в разное время рисовали по-разному.

Смоленск

Город-крепость имеет герб с серебряным щитом, на котором изображена черная пушка с золотым лафетом и птица Гамаюн. По сторонам щита располагаются два знамени с вензелем императора Александра I, украшенных императорской короной и цепью ордена Св. Андрея Первозванного.

Самый первый герб Смоленска утвердили в 1780 году. Тогда его описание гласило: «В серебряном поле на зеленой земле пушка с сидящей на ней райской птицей». Спустя век город-крепость получил право поместить на эмблему знамена с вензелями.

источник

В интернете опубликована видеозапись репетиции Парада Победы в подмосковном Алабино. Среди прочей техники в кадр попали БТР «Бумеранг», БМП «Курганец» и самоходные артустановки «Коалиция». Изображения новейших боевых машин мгновенно разошлись по сети.

Новейшая техника секретна, поэтому самое интересное — башни и боевые модули, — укрыты брезентом. Нет в колонне и танков «Армата» — их закутанными в брезент удалось снять на железнодорожной станции и на пути к полигону. Во всей красе новейшая боевая техника появится на Красной площади 9 мая.

На параде в честь 70-летия Победы Минобороны планирует показать все новейшие разработки отечественного ОПК — в том числе боевых роботов. В небе над Москвой состоится дебют новой пилотажной группы «Крылья Тавриды» на учебно-боевых самолетах Як-130. Группа была создана весной 2014 года и названа в честь присоединения Крыма к России.

На базе колесной платформы «Бумеранг» планируется создать линейку боевых машин, в том числе БТР, БМП и колесный танк. БМП «Курганец» — представитель другой боевой платформы, гусеничной. Благодаря заложенному в машину модульному принципу на ее основе будут построены БМД, гусеничный бронетранспортер и самоходное противотанковое орудие. Основным отличием САУ «Коалиция» от предшественников является полная автоматизация управления огнем. Массивная башня необитаема, экипаж машины находится в изолированной бронекапсуле.

источник