Архив за месяц: Ноябрь 2014

Когда мы замечаем на фотографиях или в фильмах о природе глаза животных в свете фар, мы видим, что глаза эти ярко сверкают, отражая свет. А человеческие глаза на фотографиях, бывает, отблёскивают красным. Чем же вызвано это сияние?

Блеск красных человеческих глаз можно сравнить с блеском луны. Это свет, пришедший от другого, более крупного источника, а затем отражённый глазами. Вспышка камеры проходит сквозь зрачок, и достигает задней части глаза — сетчатки. Сетчатка, в свою очередь, отражает свет обратно в сторону камеры, однако делает она это очень своеобразно. Как и другие внутренности нашего тела, сетчатка представляет собой весьма неприглядный хаос из кровеносных сосудов. Именно они являются причиной того, что свет, отражённый от сетчатки, получается красным. Мы буквально окрашиваем свет своей кровью.

Но что насчёт глаз животных? Ведь у собак, кошек и оленей тоже есть кровь, но их глаза на фотографиях не похожи на глаза вампира. Их глаза сверкают в темноте из-за особого слоя, который находится позади сетчатки их глаз. Этот слой называется «tapetum lucidum» (лат. tapetum — покрывало). И он отражает свет, направленный в глаз животного, потому что это именно то, для чего он предназначен. Кошки, собаки, олени и другие ночные животные имеют неплохое ночное зрение, потому что свет, попавший в их глаза, сразу же достигает этого особого слоя позади сетчатки, почти не затрагивая фоторецепторы. Затем свет, отражённый от особого слоя, вновь проходит через глаз животного. Таким способом животные получают больше фотонов от объекта, который они рассматривают.

Отражающая способность слоя tapetum lucidum намного выше, чем отражающая способность сетчатки. Красноты в глазах животных не наблюдается потому, что красный цвет заменяется цветом вещества, из которого состоит отражающий слой. Хотя пигменты сетчатки и зрачка тоже влияют на цвет сияния, но это влияние очень незначительно, и большая часть света, отражённая глазом животного, возвращается назад почти без изменений. Именно из-за отсутствия особого слоя глаза у людей могут выглядеть красными. Причём выглядят они так только на фотографиях, а не в лучах фонаря. У сетчатки низкая отражающая способность, и сиять она может только во время очень сильной и кратковременной вспышки. Вспышка фотокамеры даёт огромное количество света, и этот свет направляют человеку в лицо. Некоторые камеры могут устранять «эффект красных глаз», делая две вспышки в течение очень краткого промежутка времени. Во время первой вспышки наш зрачок рефлекторно сжимается, и не впускает в глаз слишком много света, который затем может быть отражён сетчаткой и из-за которого наши глаза на фото будут похожи на глаза вампира.

Источник

1. Избегай музеев. Совет может показаться абсурдным, но давайте подумаем: когда ты находишься в чужом городе, не интереснее было бы узнать его настоящее, чем его прошлое?

Люди чувствуют себя обязанными ходить по музеям, потому что им с детства прививали этот способ соприкосновения с культурой. Конечно, важно ходить в музеи, но ты должен знать, что ты хочешь увидеть, иначе ты будешь покидать их с чувством, что ты увидел пару очень важных вещей для своей жизни, но сам не знаешь каких.

2. Ходи в бары. Именно там можно увидеть жизнь города. Я не имею в виду дискотеки, а те места, где встречаются местные, пьют, говорят о Боге и вселенной и всегда открыты для беседы. Просто купи себе газету, сиди с ней и наблюдай за приходящими и уходящими. Если кто-то затевает разговор, вступай в него, если даже тема покажется не интересной. Ты не увидишь красоту дороги, если будешь смотреть на неё через приоткрытую дверь.

3. Будь открыт. Лучшими гидами являются местные. Они всё знают, гордятся своим городом, но не работают на агентство. Просто выходи на улицу, выбирай человека, задавай ему вопрос типа: как пройти? Если это не удастся с первым, получится со вторым, и тогда, я уверяю, ты найдёшь замечательное сопровождение на целый день.

4. Путешествуй один или, если ты замужем или женат, с партнёром. Только так можно по-настоящему покинуть свою страну. Если ты путешествуешь группой, ты только симулируешь путешествие в другую страну, при этом продолжаешь говорить на своём языке, следуешь указаниям гида и больше думаешь о болтовне в группе, чем о том месте, в которое ты приехал.

5. Не сравнивай. Ничего не сравнивай: ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. Ничего! Ты путешествуешь не для того, чтобы доказать, что ты живёшь лучше. Знакомься с жизнью других и находи то, чему ты можешь у них научиться.

6. Осознай, что тебя все понимают. Если ты даже не говоришь на языке этой страны, не бойся: я бывал во многих странах, где не мог изъясняться при помощи слов, но всё равно везде находил помощь, получал важные советы и даже находил друзей. Некоторые боятся просто заблудиться во время путешествий, если будут одни. Достаточно просто иметь в кармане визитки отеля и в крайнем случае воспользоваться такси, и сунуть визитку под нос водителю.

7. Не делай слишком много покупок. Трать деньги на такие вещи, которые тебе не придётся носить: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. В наше время глобального рынка и интернета можно купить всё и не оплачивать при этом перевес.

8. Не пытайся проехать мир за один месяц. Лучше остаться четыре или пять дней в одном городе, чем посетить пять городов за неделю.

Город можно сравнить с капризной женщиной, которой требуется время, чтобы показать себя со всех сторон и дать себя соблазнить.

9. Путешествие — это приключение. Генри Миллер сказал: лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуй свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и что, может быть, изменит твою жизнь.

Источник

В 1972 в Саппоро проходили соревнования лыжников. Тогда даже на состязаниях самого серьёзного ранга не было пресс-конференций и смешанных зон, а журналисты спокойно бродили среди спортсменов в стартовом городке. Когда уже убежала добрая половина гонщиков, повалил густой и липкий снег. Советский спортсмен Вячеслав Веденин всего за минуту до своего старта перемазывал лыжи. Японский журналист, хорошо владеющий русским, спросил у него, на что же он рассчитывает, ведь снег идет беспрерывно!

Что ответил ему наш Веденин, может понять только русский человек.

Японские же газеты на следующий день вышли с интересными заголовками: «Русский лыжник сказал волшебное слово «дахусим» и выиграл олимпиаду!».

Источник

В Советском Союзе дорожили вещами, поэтому их не было принято выкидывать. Их либо чинили, либо давали им новую жизнь. Примеры народной смекалки собирали и публиковали в журналах. Эти советы будут нелишними и в наше время. Экономия никогда не повредит.

1.Женские секреты

Женщина — двигатель торговли, и любая женщина хочет быть красивой. По подсчетам экономистов, в 2003 году российские женщины потратили на косметические средства 5,204 миллиарда долларов, в 2004 году эта сумма составила уже 6,4 миллиарда долларов.

Женщина — двигатель торговли, и любая женщина хочет быть красивой. По подсчетам экономистов, в 2003 году российские женщины потратили на косметические средства 5,204 миллиарда долларов, в 2004 году эта сумма составила уже 6,4 миллиарда долларов.

В советское время на косметику женщины не тратили таких сумм. И дело было даже не в том, что не было денег, скорее не было ассортимента. Кто мог — привозил помаду и духи из других стран — они ценились на вес золота.

С теми же косметическими средствами, которые были в наличии, обращаться было принято бережно. Чтобы помада не оставалась в тюбике, в нее втыкалась спичка, помогая израсходовать всю её целиком.

Также особым вниманием пользовались дефицитные колготки. Когда на них появлялась стрелка, её останавливали каплей лака для ногтей, или клеем БФ, который некоторые модницы не стеснялись носить в своих сумочках. Когда колготки все же приходили в негодность, их успешно применяли для хранения лука, или плели из них красивые коврики.

2.Сладости

Традиционные для русских людей сладости — это мед и варенье. Однако постоянный рост ассортимента кондитерских товаров неизменно приводит к смене вкусовых предпочтений. Поэтому сегодня мы видим в магазинах целые стеллажи с кондитерской продукцией.

Традиционные для русских людей сладости — это мед и варенье. Однако постоянный рост ассортимента кондитерских товаров неизменно приводит к смене вкусовых предпочтений. Поэтому сегодня мы видим в магазинах целые стеллажи с кондитерской продукцией.

Сладости всегда были недешевы, к тому же в СССР их было не так и много. Традиционным праздничным десертом в Советском Союзе считался торт «Птичье молоко», первый запатентованный в СССР кондитерский товар. Советские граждане, которые не всегда могли позволить себе покупать «Мишку на севере», баловали детей самодельными леденцами на палочке. Готовились они из пережженного сахара с ванилью, заливаться могли как в специальные формочки, так и просто в чайные ложки, предварительно смазанные маслом.

Также делались «быстрые торты», основой которых были не коржи (они появились позже), а недорогое печенье (традиционно использовалось «Юбилейное»).

3.Сделай сам!

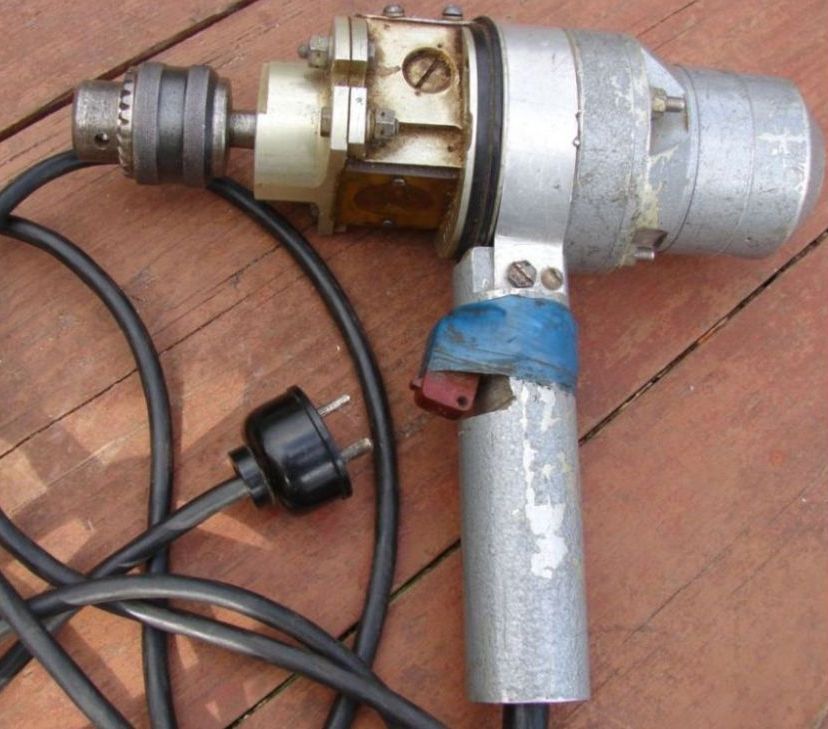

В Советском Союзе было много умельцев. При этом практически любой инструмент был в дефиците. Поэтому мужчины придумывали свои «самоделки». На фото сверху, например, дрель, сделанная из рулевой машинки автопилота. Преимущество этой модели, которая по словам самого умельца исправна уже больше четверти века, в том, что она работает от автомобильного аккумулятора, то есть от 12 вольт.

В Советском Союзе было много умельцев. При этом практически любой инструмент был в дефиците. Поэтому мужчины придумывали свои «самоделки». На фото сверху, например, дрель, сделанная из рулевой машинки автопилота. Преимущество этой модели, которая по словам самого умельца исправна уже больше четверти века, в том, что она работает от автомобильного аккумулятора, то есть от 12 вольт.

Советы на тему того, как пережить дефицит инструмента в доме, выпускались в рубриках «Письма читателей» в популярных журналах. Там было описано, как сделать струбцину из мясорубки, как из простого шпингалета собрать прижим для верстака, как глянцевать фотокарточки при помощи утюга, как при помощи автомобильного домкрата выжимать сок из фруктов.

4.Домашние хитрости

Граждане Советского Союза знали, что любое серийное изделие чаще всего можно доработать под свои предпочтения, либо просто банально сделать его удобнее. Государство шло навстречу такой готовности своих граждан, поэтому многие товары часто выпускались как будто специально немного недоработанными.

Граждане Советского Союза знали, что любое серийное изделие чаще всего можно доработать под свои предпочтения, либо просто банально сделать его удобнее. Государство шло навстречу такой готовности своих граждан, поэтому многие товары часто выпускались как будто специально немного недоработанными.

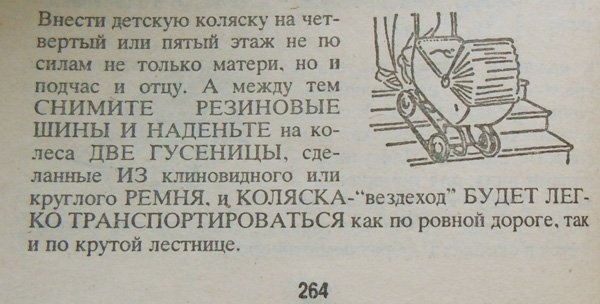

Но даже те вещи, которые, казалось бы, не обязательно дорабатывать, советские умельцы могли «апгрейдить», сделав их ещё лучше. Такие рекомендации, опять же, публиковались в журналах и газетах. На фото — коляска-вездеход, которая легко заезжает на лестницу.

5.1000 мелочей

Каждая хорошая советская хозяйка знала множество хитростей, способных упростить жизнь, сделать еду вкуснее, а рабочие будни ярче.

Каждая хорошая советская хозяйка знала множество хитростей, способных упростить жизнь, сделать еду вкуснее, а рабочие будни ярче.

К примеру, потемневшие серебряные украшения отчищались двумя способами. Можно было просто оттереть их зубным порошком или лимоном, а можно в блюдце положить фольгу, насыпать туда соли и залить кипятком, после чего в этой «ванночке» отмочить серебро, которое снова станет блестящим.

Для того, чтобы сделать ингаляцию, некоторые хозяйки в СССР использовали фен, банку и две стеклянные трубочки. Продуваемый феном через ингаляционный раствор воздух отлично реанимировал простуженное горло.

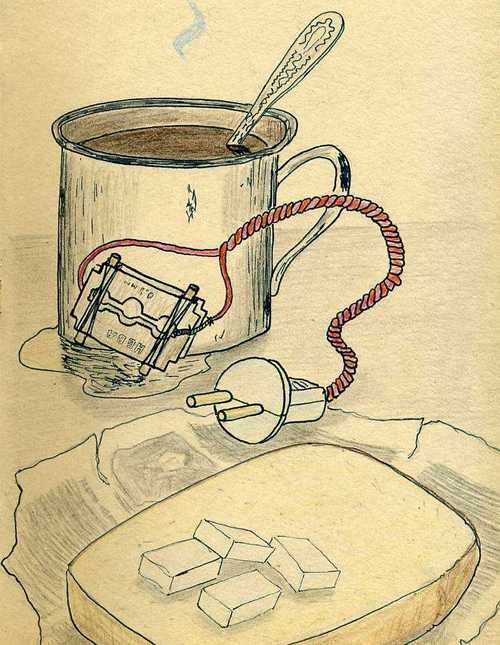

Советские люди не знали слов «не могу», для всякого случая смекалка придумывала оригинальные решения. Миллион различных применений придумывались для простых прищепок, полиэтиленовая крышка легко снималась с банки при помощи поставленной на неё горячей кастрюли, а орехи, за неимением ступки в доме, легко протирались между двумя терками. Если же нужен был кипятильник, его можно было собрать из бритвенных лезвий (этот «лайфхак» родом из советской армии).

6.Сохранение пищи и вещей

Как мы уже говорили, в СССР было принято вещи не выкидывать, а чинить. Сохранность вещей старались поддерживать любыми средствами. Поэтому на носки даже новых кроссовок наклеивали резиновые накладки, бритвы на ночь оставляли в спиртовом растворе, край куска сыра от засыхания смазывали маслом.

Как мы уже говорили, в СССР было принято вещи не выкидывать, а чинить. Сохранность вещей старались поддерживать любыми средствами. Поэтому на носки даже новых кроссовок наклеивали резиновые накладки, бритвы на ночь оставляли в спиртовом растворе, край куска сыра от засыхания смазывали маслом.

Мы уже упомянули про лук в чулках. Такой способ хранения, кроме того что удобен, ещё и рационален, поскольку так овощ может сохранять свежесть до восьми месяцев. Хлеб же лучше всего сохраняет свои качества в деревянной хлебнице. Каждая советская хозяйка знала, что даже если хлеб хранится в металлической хлебнице, лежать он все равно должен на деревянной разделочной доске.

7.Бытовые мелочи

Вызывать на дом сантехника или другого мастера раньше не спешили, всегда стремились справиться с с проблемами самостоятельно. Многие «лайхаки», которыми пользуются и сегодня (и которые помогают сэкономить на сервисе) , появились именно во времена СССР. Так, именно в советское время был найден способ прочистки канализации при помощи соды и уксуса. Химическая реакция обеспечивает хорошую первичную очистку труб.

Вызывать на дом сантехника или другого мастера раньше не спешили, всегда стремились справиться с с проблемами самостоятельно. Многие «лайхаки», которыми пользуются и сегодня (и которые помогают сэкономить на сервисе) , появились именно во времена СССР. Так, именно в советское время был найден способ прочистки канализации при помощи соды и уксуса. Химическая реакция обеспечивает хорошую первичную очистку труб.

Даже такое непростое дело как обшивка крыши рубероидом люди старались сделать самостоятельно, прорабатывая швы все тем же утюгом. К клею для кафельной плитки мастера ремонта в Советском Союзе подмешивали сухой строительный гипс. Так плитка держалась намного качественнее.

Источник

|

Появление этой крылатой фразы связано с одним забавным эпизодом из истории Древнего Рима.

В 69-79 гг. н.э. в Риме правил император Веспасиан. Как свидетельствуют старинные источники, это был видный государственный деятель, в ряду многочисленных достоинств которого особенно выделялись бережливость и изобретательность. Так, заботясь о пополнении казны, Веспасиан был исключительно находчив при введении налогов.

Однажды император придумал новый сбор, а именно — налог на римские отхожие места (то есть общественные туалеты). Его сын и наследник Тит стал упрекать отца в том, что тот добрался даже до нужников. Однако когда «туалетные» деньги дали государственной казне существенную прибавку, Веспасиан поднес к лицу сына монету и спросил, ощущает ли тот неприятный запах. «Нет», — ответил Тит. «А все-таки она из мочи», — заметил Веспасиан.

С тех далеких пор и пошла поговорка: «Деньги не пахнут». Со временем она приобрела резко отрицательный смысл: для получения прибыли хороши любые средства. Во все века у этого принципа находится масса последователей — людей, для которых главное в жизни — деньги, а вот каким способом они добываются — не важно.

Торжества по случаю коронации Николая II были омрачены одной из самых больших трагедий в российской истории – давкой на Ходынском поле. Почти 2000 человек погибли меньше, чем за полчаса. Народ спешил за обещанными новым царем сувенирами.

Роковое поле

В конце XIX века Ходынское поле было окраиной Москвы. Со времен Екатерины II там проводились народные гуляния, а позднее организовались празднества по случаю коронаций. В остальное время поле было полигоном для учений московского военного гарнизона – именно поэтому оно было изрыто рвами и траншеями.

В конце XIX века Ходынское поле было окраиной Москвы. Со времен Екатерины II там проводились народные гуляния, а позднее организовались празднества по случаю коронаций. В остальное время поле было полигоном для учений московского военного гарнизона – именно поэтому оно было изрыто рвами и траншеями.

Самый большой ров был сразу за царским павильоном – единственным уцелевшим зданием со времен промышленной выставки (павильон сохранился и сейчас). Овраг был примерно 70 метров в ширину и 200 метров в длину местами с отвесными стенами. Его изрытое, бугристое дно – результат постоянной добычи песка и глины, а ямы – напоминание о стоявших там металлических павильонах.

На противоположной от царского павильона стороне рва практически на самом его краю расположились будки, в которых должны были раздаваться обещанные Николаем II по случаю коронации подарки. Именно ров, где собралась часть людей жаждавших поскорее добраться до царских гостинцев, и стал главным местом трагедии. «До утра посидим, а там прямо к будкам, вот они, рядом!», – так говорили в толпе.

Гостинцы для народа

Молва о царских подарках шла задолго до торжеств. Один из сувениров – белая эмалевая кружка с императорским вензелем – предварительно был выставлен напоказ в магазинах Москвы. По свидетельству современников, многие пошли на праздник исключительно ради столь желанной кружки.

Молва о царских подарках шла задолго до торжеств. Один из сувениров – белая эмалевая кружка с императорским вензелем – предварительно был выставлен напоказ в магазинах Москвы. По свидетельству современников, многие пошли на праздник исключительно ради столь желанной кружки.

Подарочные наборы оказались весьма щедрыми: кроме упомянутой кружки в них присутствовали сайка, полфунта колбасы (примерно 200 гр.), вяземский пряник и мешочек сладостей (карамель, орехи, леденцы, чернослив), также устроители мероприятий собирались в толпе разбрасывать жетоны с памятной надписью.

Всего предполагалось раздать 400 000 подарочных кульков, кроме этого посетителей торжеств ожидали 30 000 ведер пива и 10 000 ведер мёда. Желающих получить бесплатные угощения оказалось больше чем рассчитывали – уже к рассвету по приблизительным подсчетам собралось более полумиллиона человек.

Смертельная ловушка

Торжественные гуляния были назначены на 18 мая 1896 года, а в 10 утра планировалось начать раздачу сувениров. По воспоминаниям очевидцев, к рассвету все вокруг заволокло туманом, в толпе была ругань, драки – многие люди были раздражены от усталости и нетерпения. Несколько человек умерло еще до восхода солнца.

Торжественные гуляния были назначены на 18 мая 1896 года, а в 10 утра планировалось начать раздачу сувениров. По воспоминаниям очевидцев, к рассвету все вокруг заволокло туманом, в толпе была ругань, драки – многие люди были раздражены от усталости и нетерпения. Несколько человек умерло еще до восхода солнца.

Едва начало светать, как неожиданно по толпе пронесся слух, что подарки уже распределяют между «своими», и полусонный народ оживился. «Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня… Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами», – писал очевидец трагедии публицист Владимир Гиляровский.

1800 полицейских, отряженных для обеспечения порядка, были смяты обезумевшей толпой. Ров оказался смертельной ловушкой для многих, кто туда попал. Народ все напирал, а оказавшиеся внизу просто не успевали выбраться с противоположной стороны. Это была спрессованная масса воющих и стонущих людей.

Раздатчики сувениров, думая оградить себя и ларьки от нашествия толпы, стали в нее бросать кульки с подарками, но это лишь усилило сутолоку.

Гибли не только упавшие на землю – некоторые из устоявших на ногах были не в силах сопротивляться давлению толпы. «Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик, уже давно не дышал, – вспоминает Гиляровский, – он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами».

Давка продолжалась около 15 минут. О событиях на Ходынке доложили московскому начальству, и к полю по тревоге помчались казацкие подразделения. Казаки как могли, разгоняли толпу, и, по крайней мере, не допустили дальнейшего скоплении народа в опасном месте.

После трагедии

В короткие сроки место трагедии очистили, и к 14 часам дня уже ничто не мешало новоиспеченному императору принимать поздравления от народа. Программа продолжала выполняться: в дальних будках раздавали подарки, а на эстраде звучали оркестры.

В короткие сроки место трагедии очистили, и к 14 часам дня уже ничто не мешало новоиспеченному императору принимать поздравления от народа. Программа продолжала выполняться: в дальних будках раздавали подарки, а на эстраде звучали оркестры.

Многие думали, что Николай II откажется от дальнейших торжественных мероприятий. Однако царь тогда заявил, что Ходынская катастрофа это хоть и величайшее несчастье, но оно не должно омрачать праздника коронации. Тем более император не мог отменить бал у французского посла – для России было очень важно подтвердить союзнические отношения с Францией.

По окончательным данным жертвами давки на Ходынском поле стали 1960 человек, а более 900 человек получили травмы и увечья. Причиной смерти большинства погибших, говоря современным языком, была «компрессионная асфиксия» (удушения от сдавливания грудной клетки и живота).

Интересно, что первоначально прессе не разрешали печатать информацию о Ходынской трагедии, и только для «Русских ведомостей» сделали исключение.

По итогам расследования, снятием со своих должностей наказали московского обер-полицмейстера Власовского и его помощника. Власовскому назначили пожизненную пенсию 15 тыс. рублей в год.

Однако обыватели во всем винили дядю Николая II Великого князя Сергея Александровича – именно он нес ответственность за организацию торжеств. Отмечали плохое расположение буфетов для выдачи подарков, а также припомнили Великому князю отказ привлечь к охране правопорядка армию. В том же году Сергея Александровича назначили командующим войсками Московского округа.

Мать Николая II Мария Федоровна разослала находящимся в больницах тысячу бутылок портвейна и мадеры. Для осиротевших детей был организован особый приют. Император распорядился дать каждой испытавшей горечь утраты семье по 1000 рублей (чуть больше 1 млн. на современные деньги). Однако, когда выяснилось, что погибших гораздо больше, чем несколько десятков он снизил пособие до 50-100 рублей. Некоторым не досталось ничего.

Общая ассигнация средств на пособия и похороны составила 90 тыс. рублей, из которых 12 тыс. себе забрала московская городская управа как возмещение понесенных расходов. Для сравнения, коронационные торжества государственной казне обошлись в 100 млн. рублей. Это в три раза больше затраченных в том же году средств на народное образование.

Для того, кем манипулируют, манипуляция часто вредна, но манипулятору такое воздействие очень выгодно, так что полезно научиться распознавать манипуляции и уметь их применять.

Существуют 2 группы манипуляций:

-директивные приёмы основаны на страхе и на власти

-техники скрытого влияния «обходят», отвлекают сознание — контролера поступающей информации — и воздействуют прямо на беззащитное подсознание.

Ниже разберем восемь техник из второй группы

1. Очевидное предположение

Пример для студентов: «Когда вы придете на следующую пару, мы сможем обсудить с вами то, у кого автоматы».

Вторая часть предложения — нечто важное для собеседника, его прельщает такая возможность. А вот первая — и есть манипуляция. Уже не обсуждается, идете вы на пару или нет — это очевидно, что вы придете.

2. Эффект трёх «да»

В начале высказываются минимум два предложения, которые несомненно правдивы. А затем третье, когда мы по инерции соглашаемся.

Пример: «Сегодня мы собрались с вами в этом зале (да, действительно), чтобы подвести итоги проделанной работы (ну да, итоги) и обсудить наши планы на будущее (да, надо). И поэтому я прошу вас всех выбрать руководителя голосованием.»

3. Слова-связки

В русском языке есть слова, которые используются для связи частей предложения. Они делают нашу речь логичной, и мы настолько привыкаем к этой логике, что порой не замечаем, как ее используют против нас. Эти слова: да, и при этом, потому что, следовательно, именно поэтому, чем-тем, отсюда следует.

— У этого телефона очень слабый динамик.

-Да, звук на самом деле тихий, и именно поэтому вибрация намного сильнее, чем у других моделей.

Это позволит Вам всегда отвечать на звонки, и не отвлекать других людей громкой мелодией звонка.

4. Выбор без выбора

Это вариация очевидного предложения. Человеку предлагаются на выбор два варианта, при этом один из вариантов неосуществим и неприятен, а второй — цель манипуляции и по факту лучше первого. Конечно мы выберем вариант, который нам больше нравится.

5. Ясно, очевидно, понятно

Даже самые спорные выражения приобретают более логичное звучание с такими словами. И чем увереннее говорит человек, чем сильнее сознание ему верит.

Совершенно ясно, что эту статью нужно перечитывать несколько раз. Вроде бы с чего вдруг? Но если мы начнем вдумываться в это утверждение, то наш мозг подкинет нам несколько вариантов ответа. Например, чтобы лучше усвоить материал или вдруг я что-то забуду, и надо будет подсмотреть…

6. Незавершенное действие

Да, сериалы здесь сразу вспоминаются как яркий пример. В этом случае ставка делается на человеческое любопытство. Внимание человека притягивается к незавершенной фразе или действию. Создается интрига.

7. Количество повторений

Дело в том, что люди лучше запомнят информацию, если им её повторять. К примеру, вспомните как учитель говорит «Откройте дневники». Затем спрашивает «Вы открыли дневники?». «Вася, ты открыл дневник?»

Согласитесь, после трех напоминаний вы почти точно откроете дневник.

8. Прямое внушение

При общении с людьми иногда нужно прямо сообщить, что вы от них хотите. Если вам что-то нужно, не стесняйтесь говорить об этом. Прямое внушение лучше всего использовать ближе к концу общения, как бы подводя итог.

Nike предпринимает попытку вывести на рынок настоящие само-зашнуровывающиеся кроссовки Nike Mags, которые появятся на прилавках магазинов в начале 2015 года.

Nike предпринимает попытку вывести на рынок настоящие само-зашнуровывающиеся кроссовки Nike Mags, которые появятся на прилавках магазинов в начале 2015 года.

Если же вы хотите более изящную модель – компания Powerteam предлагает вам само-застёгивающуюся систему Powerlace.

В то время как шнурки и липучки Mags быстро встают на место, Powerlace медленно, но уверенно выполняют свою работу, когда вы помещаете ногу в кроссовок. Что особенно приятно – система использует только вес вашей собственной ноги, ей не нужны батарейки, моторы, шестерёнки или пружинки. При этом она практически не добавляет веса самому кроссовку.

Благодаря маленькому рычажку на заднике ботинка, вы можете регулировать натяжение шнурков – и, к примеру, быстро ослабить его, чтобы снять кроссовок. Система должна прослужить дольше, чем средний срок жизни кроссовка – как заверяют разработчики, она способна выдержать более 200 тысяч циклов шнуровки.

Разумеется, как и любой занятный футуристичный продукт, Powerlace в настоящий момент является проектом на Kickstarter. Раннее пожертвование в 175 долларов принесёт вам пару кроссовок – это на 20 долларов ниже нормальной цены их продажи. Вы можете отправиться на страничку проекта на Kickstarter, чтобы сделать пожертвование или почитать, как именно работает эта хитроумная система.