Архив за месяц: Сентябрь 2014

Правление Ивана Грозного можно условно разделить на два этапа: эпоху реформ и эпоху расправ. Окончание первого этапа совпало с кончиной любимой жены царя Анастасии. После ее смерти в 1560 году царь стал нелюдимым и подозрительным.

Существует версия, что царь считал, будто жена была отравлена князьями. Через четыре года произошло событие из ряда вон выходящее: царь покинул Москву, отказался от царского венца и обосновался в Александровской слободе. Правда, вскоре царя уговорили «отменить» решение «об уходе в отставку». Иван Грозный согласился, но при одном условии – он будет править так, как ему заблагорассудится. Однако Александровской слободы Иван Грозный не покинул: он выставил заградительные кордоны, облачился в монашеские одежды, сутки напролет проводил за чтением Евангелия. Церковные службы чередовались в его жизни с пытками и казнями врагов.

Иноземные гости не раз замечали, с каким сияющим лицом переходил царь из застенков в церковь и обратно. Расправы царя были не только беспощадны, часто они носили извращенно глумливый оттенок. Из всех бывших приближенных он признавал только палача Малюту Скуратова. Современная наука считает, что Иван Грозный страдал сильнейшим психическим расстройством, причиной которого, возможно, стала новомодная в те времена в Старом свете болезнь – сифилис.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в комнате самодержца на огне всегда стоял чугунок, наполненный ртутью – единственным в то время известным средством против венерической болезни. Впрочем, пары ртути приводили к пароксизмам сознания, проще говоря, к судорогам и припадкам.

Национальным супом древних римлян был борщ — специально для него выращивали много капусты и свёклы. Даже великий поэт Гораций считал своим основным делом выращивание капусты. Впоследствии этот прекрасный суп распространился среди многих народов мира. (Приписывать изобретение борща украинцам или блинов русским, или шашлыка кавказским народам — то же самое, что приписывать кому-либо из наших современников изобретение колеса; эти древние блюда появились задолго до возникновения современных народов).

Ученые во главе с палеобиологом Ричардом Нориссом (Richard Norris), сообщили, что они раскрыли тайну движущихся камней в Долине Смерти. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале PLoS ONE.

Долгое время оставалось загадкой, по какой причине камни медленно передвигаются по дну высохшего озера Рейстрэк-Плайя (национальный парк Долина Смерти, Калифорния). Изменение положения камней легко проследить по длинным следам, оставляемым ими на глинистом дне мертвого водоема.

Масса камней не превышает 320 килограмм, а следы, которые они оставляют за собой при движении, тянутся на расстоянии до нескольких сотен метров. Объекты могут менять направления своего движения, а само изменение положения может происходить один раз за несколько лет.

Был предложен ряд объяснений такого природного феномена, однако в своем новом исследовании ученые заявили, что смогли непосредственно наблюдать движение камней.

Для этого ученые использовали 15 камней, идентичных природным (проводить эксперименты с камнями из самой долины специалистам не разрешила администрация парка), которые зимой 2011 года разместили на дне высохшего озера. Исследователи установили на объектах высокоточные навигационные датчики, которые следили за изменением положения искусственных и естественных камней.

В декабре 2013 года ученые обнаружили, что дно озера Рейстрэк-Плайя покрылось слоем воды высотой около восьми сантиметров, после чего некоторые камни изменили свое положение. Одни из них перемещались на скорости до пяти метров в секунду на расстояния не менее трех миллиметров, тогда как другие двигались медленнее — по несколько сантиметров в секунду.

Движение камней происходило в течение разного периода времени — от нескольких секунд до 16 минут — в солнечные и ясные дни, которые наступали после морозных ночей. Утреннее Солнце вызывало таяние ледовой корки, которая к середине дня распадалась на пластины длиной до нескольких десятков метров. Под действием ветра эти пластины льда и толкали по глиняной жиже камни.

Исследователи отмечают, что на движение камней оказывают влияние несколько факторов, в первую очередь — суточные перепады температуры зимой, прибрежный ветер и характер грунта на дне озера. Между тем авторы замечают, что невысокая толщина ледовой корки компенсируется большими размерами ледовых пластов и нередко малыми расстояниями, на которые перемещаются камни.

Ученые предполагают, что на движение объектов оказывает также влияние и изменение климата. По их мнению, из-за общего потепления такие перемещения стали происходить реже.

У Аврама Линкольна была любимая загадка: «Сколько лап у собаки, если хвост мы назовем лапой?». Большинство слушателей говорили, что пять. Тогда Линкольн отвечал: «Нет, их по-прежнему четыре. Названный лапой хвост — еще не лапа».

Меньше тысячи лет назад за одну ночь погрузилась в море целая страна – Фризия, погибли сотни тысяч человек. Теперь там лишь цепочки островов – Фризские острова.

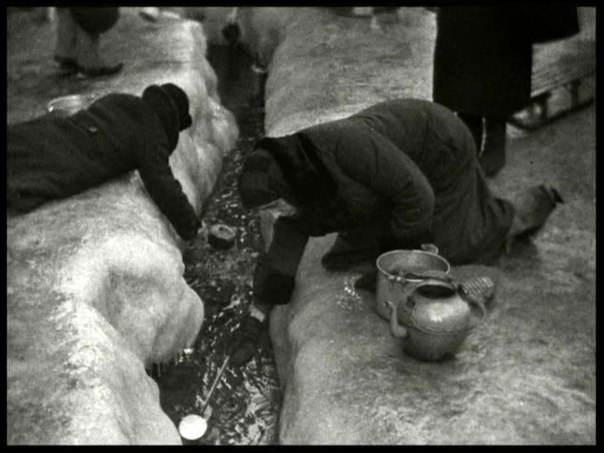

8 сентября 1941 года Ленинград был блокирован немецкими войсками. Блокада, установленная в ходе Великой Отечественной войны, была снята только через 872 дня. За это время погибли до 1,5 млн человек. Хроника блокады глазами жителей города.

Первоначально, по плану «Барбаросса» Ленинград должен был быть взят. После соединения с финскими войсками Балтийское море становилось внутренним озером Германии.

Гитлер придавал взятию города мистическое значение «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа».

8 сентября 1941 года, немецкие войска взяли Шлиссельбург, началась блокада Ленинграда продлившаяся 872 дня.

На тот момент Ленинград насчитывал 3,4 млн. жителей, в 1943 всего 600 тысяч. Число умерших значительно превысило число тех, кто сумел вырваться из блокадного города по «Дороге жизни» через Ладожское озеро.

Эвакуация жителей Ленинграда началась ещё в конце июня 1941 года, причём многие жители не хотели покидать свои дома. Из блокадного дневника Ленинградской школьницы Лены Мухиной «Уже три дня как идёт эвакуация детей…на 100 человек прикрепляется 1 руководитель и 1 нянька. По всему городу заканчивается строительство бомбоубежищ, траншей, щелей».

В октябре 1941 года были введены продовольственные карточки, рабочие и инженерно-технический персонал стали получать по 400 грамм хлеба в сутки, все остальные по 200 грамм. Эту норму сократили в январе 1942 года. Из дневника Лены Мухиной «Я работаю в госпитале при институте охраны материнства и младенчества им. Клары Цеткин. У нас санитарок суточное дежурство. Работа очень трудная, но я понемногу привыкаю. Зато в дни дежурства я сытая и получаю карточку первой категории с 400 гр. хлеба в день».

Осенью 1941 года Немецкие войска пытались разрушить город массированными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Основные удары были направлены на склады с продовольствием: так например были уничтожены знаменитые Бадаевские склады где находились тысячи тонн продовольствия. Из дневника Лены Мухиной «Немцы наверное превратят Ленинград в развалины, а потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будут жить в лесах и там мы умрём, или замёрзнем от холода, или умрём от голода, или нас убьют…».

В ноябре 1941 года советские войска начали контрнаступление, заставив врага отойти к реке Волхов, предотвратив соединение немецких войск с финскими войсками восточнее Ленинграда. К концу года Финляндия практически прекратила боевые действия. В Ленинграде тем временем вышел из строя водопровод, прекратилось отопление жилых домов. Из дневника Лены Мухиной «Наступила суровая зима. Дома холодно, ибо дрова нужно очень экономить. Печка топится только, что бы приготовить обед, темно…Школа не отапливается, в некоторых классах замёрзли чернила, хорошо ещё, что школьникам дают без карточек по горячей тарелке супа».

К концу 1941 года положение жителей Ленинграда резко ухудшилось. Из дневника врача одного из Ленинградских госпиталей «18.12.41 почти 4 месяца мы в блокаде. Нет подвоза продуктов, нет топлива. Электростанция несмотря на все ухищрения гитлеровцев уцелела, но запасы так незначительны, что электрическим светом почти пользоваться нельзя. Дома почти не отапливались в этом году. Нашу надстройку до вчерашнего дня топили, а с сегодняшнего дня уже не топят. Нечем. Итак Ленинградцы имеют триаду: холод, голод и темноту.

Смертность от голода в Ленинграде стала массовой: в день умирало несколько тысяч человек, при этом мужская смертность превышала женскую.

Ещё одним фактором высокой смертности среди населения были аномальные морозы: так в январе 1942 года температура опускалась ниже 30 градусов по Цельсию. Из дневника Лены Мухиной «Ака уже не встаёт совсем с постели. По правде говоря, если Ака умрёт, это будет лучше и для неё и для нас с мамой. Так как нам приходится всё делить на три части, а так мы с мамой всё будем делить пополам. Ака-лишний только рот. Я сама не знаю, как могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное».

В 1942 году в Ленинграде было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам, в специальных стационарах при заводах и фабриках, а так же при некоторых городских столовых. При гостинице «Астория» начал работать стационар для учёных и творческих работников. Из дневника Лены Мухиной «Вот мы здесь с голоду мрём, а в Москве Сталин дал обед в честь Идена. Прямо безобразие. Они там жрут как черти».

Из-за нехватки продовольствия на предприятиях и в общественном питании активно использовались пищевые заменители: в хлебопекарной промышленности добавляли целлюлозу, в мясную промышленность добавляли соевую муку, кишки, плазму крови животных. Из дневника Лены Мухиной «Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит ещё на два раза. Хорошо бы раздобыть где ни будь ещё кошку».

В 1941-42 году советские войска предпринимали несколько попыток прорыва блокады, однако все они оказались неудачными. Единственное, что связывало Ленинград с большой землёй была — «Дорога жизни», которая через Ладожское озеро позволяла зимой провозить по льду грузы любого веса.

Для борьбы с голодом предпринимались различные усилия. Огороды устраивали на «любом, свободном куске земли». Выращивали картошку, капусту и другие овощи.

Неотъемлемой частью для Ленинградцев стала добыча топлива: для отопления жилых домов в основном использовались печки буржуйки, которые топились всем, что можно было сжечь. В городе тем временем перестал работать электротранспорт. Из дневника Лены Мухиной «Вчера мы с мамой сидели у потухшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом. Желудки наши были сыты. Мы мечтали о нашей будующей жизни. О том, что мы будем готовить на обед».

Весной 1942 года с потеплением улучшилось питание, в Ленинграде сократилось количество внезапных смертей на улице. Всё трудоспособное население вышло очищать город от мусора. Из дневника Лены Мухиной «Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения каких-то несколько дней. Ты умерла 7-го утром, а 11-го прибавили хлеба, 12-го дали крупу».

Из дневника школьницы Лены Мухиной «Скорей бы уехать из этого проклятого Ленинграда. Правда, это прекрасный, красивый город и я к нему очень привыкла. Но не могу его больше видеть, а тем более любить. Город, где мне пришлось пережить столько горя, где я потеряла всё, что имела. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро я уеду отсюда и надеюсь навсегда».

В апреле 1942 года в Ленинграде был вновь запущен регулярный пассажирский трамвай – для этого пришлось восстановить около 150 км, контактной сети. Пуск троллейбуса при этом власти посчитали нецелесообразным. Из дневника Лены Мухиной «Сегодня пошли трамваи, какая радость».

Летом 1942 года немецкое командование решило активизировать боевые действия на Ленинградском фронте и в первую очередь усилить обстрелы и бомбёжки города.

Из дневника Лены Мухиной «Вторая воздушная тревога за день. Как будет глупо и досадно умереть перед самым отъездом, пережив все ужасы этой зимы, голод и стужу. Быть может это последние мои строки. Очень прошу тех кто найдёт этот дневник отослать его по адресу г. Горький, переулок Могилевича д.5, кв.1 Е.Н. Журковой».

Зимой 1943 года советским войскам наконец то удалось прорвать блокаду.18 января был освобождён Шлиссельбург и очищено всё южное побережье Ладоги. Была восстановлена сухопутная связь Ленинграда с Большой землёй. Проложена автомобильная и железная дороги, получившие название «Дороги победы». К этому моменту в городе оставалось около 600 тысяч жителей.

Таблички с надписями «Граждане! при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», появившиеся в Ленинграде во время блокады, были позже восстановлены в память о трагических событиях.

27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти два с половиной года. По разным данным в это время погибло до полутора миллионов граждан, 97%которых погибло от голода. 1 мая 1945 года за героизм и мужество проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил звание города-героя.

Из википедии: Елена Владимировна Мухина (1924—1991) — советская художница; в начале Великой Отечественной войны ленинградская школьница, автор «Блокадного дневника Лены Мухиной».

Российский физик Сергей Филиппов и его словацкий коллега Марио Зиман разработали технологию передачи квантов — мельчайших частиц, которые могут хранить любую информацию — на расстояние.

По словам ученых, они нашли способ практически мгновенно перемещать предметы, но технически это будет возможно через 20-25 лет.

Уже несколько лет физики всего мира бьются над возможностью квантовой телепортации. Пока удается воссоздать в одной лаборатории точную копию атома, который находится в другой.

Почему же мы до сих пор стоим в пробках, а не телепортируемся из дома на работу, а оттуда на курорт? Ответ – у Сергея Филиппова. Ему 27 лет, закончил МФТИ, остался преподавать, и сейчас, как он сам говорит, стал на шаг ближе к Нобелевской премии.

С соавтором исследования — Марио Зиманом из Словакии — Филиппов познакомился на стажировке. И завертелось, точнее, запуталось. Речь идет о так называемой «квантовой запутанности». Это особым образом организованные частицы, которые могут хранить информацию любого рода, будь то структура или состояние частиц или данные с банковской карты. Главное, чтобы при передаче этих данных квантовой запутанности не навредила внешняя среда.

Например, в 2011 году европейские и американские ученые передавали по воздуху сигнал между островами Ла Пальма и Тенерифе, но им сильно мешала погода, и эксперимент провалился. Филиппов и Зиман придумали, как уберечь сигнал от грубого воздействия, и это открывает новые возможности, в том числе, в сфере защиты персональных данных. Теперь если в процесс передачи информации вмешается третий лишний, вы об этом узнаете, а сам сигнал просто разлетится по Вселенной.

Все это очень актуально, если вспомнить досье Эдварда Сноудена, скандалы с прослушкой Ангелы Меркель, конфликт между американским Агентством национальной безопасности и немецкой разведкой.

Но словам Филиппова, каждый из нас сможет воспользоваться квантовыми технологиями не раньше 2040-х, зато зона применения будет самая широкая. Кванты — это еще лекарства, оборонная промышленность, новые материалы и энергосбережение.

Что касается квантовой телепортации, то здесь все сложнее, хотя сам процесс чем-то напоминает изготовление дубликата ключа. Но, как пояснил Сергей Филиппов, речь идет только об объектах микромира, так что человека с помощью квантовых технологий телепортировать, увы, не получится — ни сейчас, ни в обозримом будущем. Для этого нужны триллионы точных измерений и невообразимо большое количество энергии. По меркам микромира, масса человека слишком велика, а это значит, что задача в буквальном смысле неподъемна.