Архив за месяц: Август 2014

Са́мбо (от самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.

Самбо — относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искуcств и национальной борьбы многих народов мира. Число приёмов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства.

История самбо.

Становление самбо пришлось на 1920—1930-е годы, когда молодое советское государство остро нуждалось в социальном институте, обеспечивающем его защиту, сплачивающем активных членов общества, а также способном стать эффективным инструментом социализации огромного количества беспризорных и безнадзорных детей и подростков.

С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки кадров для органов охраны правопорядка. С 1923 года в Московском спортивном обществе «Динамо» В. А. Спиридонов культивирует специфическую прикладную дисциплину — самозащита (сокр. самоз). На базе «Динамо» происходило изучение различных единоборств, в том числе национальных видов борьбы народов мира, бокса и других ударных техник. Данное направление было закрытым и предназначалось исключительно для подготовки спецподразделений.

В этот же период на основе дзю-до активно развивается спортивное самбо, после ареста и смерти Ощепкова известное под названием «борьба вольного стиля без оружия». Выпускник института дзюдо «Кодокан», обладатель второго дана В. С. Ощепков начинает преподавать дзюдо в качестве учебной дисциплины в Московском институте физкультуры, однако постепенно отходит от канонов дзюдо в поисках наиболее эффективных приемов, занимается обогащением и совершенствованием техники самозащиты, формируя основы нового вида единоборства. Боевое направление этого единоборства, подобное джиу-джитсу в дзю-до, преподаётся им на созданном в 1932 году военном факультете Московского института физкультуры. Со временем система самозащиты Спиридонова слилась с системой Ощепкова. Огромный вклад в становление, развитие и распространение системы самозащиты без оружия внёс А. А. Харлампиев (один из учеников В. С. Ощепкова), который и самостоятельно изучал национальные виды борьбы разных народов. Неоценимый вклад в развитие самбо внёс Е. М. Чумаков (ученик А. А. Харлампиева). В наши дни борьба самбо представлена двумя направлениями: спортивным и боевым.

С момента своего основания самбо рассматривалось как эффективное средство морально-волевого и всестороннего физического развития, повышения ловкости, силы, выносливости, воспитания тактического мышления, формирования гражданско-патриотических качеств. Уже в 1930-х гг. самбо входит в нормативы комплекса ГТО, разработанного при активном участии В. С. Ощепкова. Миллионы советских граждан с раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали характер.

Было принято решение об организации во всех республиках СССР системы подготовки самбистов, а также создана Всесоюзная секция борьбы вольного стиля (самбо), позднее ставшая Федерацией самбо. В следующем году прошел первый чемпионат страны по новому виду спорта.

Начало Великой Отечественной войны прервало проведение чемпионатов СССР. Но война же стала жесткой проверкой жизнеспособности самбо в боевых условиях. Спортсмены и тренеры, воспитанные самбо, с честью защищали Родину, участвовали в подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей армии. Самбисты награждены боевыми орденами и медалями, многие из них стали Героями Советского Союза.

В 1950-е годы самбо выходит на международную арену и неоднократно доказывает свою эффективность. В 1957 году, борясь с венгерскими дзюдоистами, советские самбисты в двух товарищеских встречах одерживают убедительную победу с общим счетом 47:1. Через два года самбисты повторили свой успех, уже во встречах с дзюдоистами ГДР. В преддверии олимпийских игр в Токио советские самбисты, борясь по правилам дзюдо, разгромили сборную Чехословакии, а затем победили чемпионов Европы по дзюдо, сборную Франции. В 1964 году советские самбисты представляют страну на Олимпийских играх в Токио, где дебютирует дзюдо. В результате триумфального выступления сборной СССР, занявшей второе место в общекомандном зачете, в Японии уже на следующий год создается собственная федерация самбо. Организуется обмен тренерами и спортсменами, переводится на японский язык методическая литература по самбо. Начинается процесс активного использования методик подготовки самбистов и способов ведения поединка в самбо для совершенствования дзюдо.

1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально признается международным видом спорта. Начался уверенный рост популярности самбо по всему миру. Уже на следующий год в Риге состоялся первый международный турнир по самбо, в котором приняли участие спортсмены Югославии, Японии, Монголии, Болгарии и СССР. В 1972 году проходит первый открытый чемпионат Европы, а в 1973 году — первый чемпионат мира, в котором приняли участие спортсмены из 11 стран. В последующие годы регулярно проводятся чемпионаты Европы, мира, международные турниры. Создаются федерации самбо в Испании, Греции, Израиле, США, Канаде, Франции и других странах. В 1977 году самбисты впервые выступают на Панамериканских играх; в этом же году впервые разыгрывается Кубок мира по самбо. В 1979 году проводится первый чемпионат мира среди молодежи, а через два года — первый чемпионат мира среди женщин. Также в 1981 году самбо вошло в Боливарианские игры Южной Америки.

При всем активном развитии и росте международной популярности в 1970—1980-е годы самбо не было включено в программу Олимпийских игр. Однако, в это время, продолжая традиции массового развития, самбо широко распространялось в вузах страны. Через секции самбо университетов и институтов Советского Союза, спортивное общество «Буревестник» прошло большое количество студентов, которые сейчас, став успешными государственными деятелями, спортсменами, военными, учеными, составляют активную часть всероссийского сообщества самбо. При этом велась активная работа по развитию самбо по месту жительства и в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, подготовке высококвалифицированных спортсменов.

В 1985 году было принято постановление Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту «О состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», способствовавшее значительному увеличению количества спортивных школ, культивирующих самбо, росту общей численности занимающихся, совершенствованию подготовки спортсменов высокой квалификации. Под эгидой Госкомспорта СССР проводились соревнования по самбо среди военно-патриотических клубов на призы Национального Олимпийского комитета СССР. Борьба самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, получившим широкую государственную поддержку.

На 1990-е годы пришелся тяжелый для самбо период. В условиях перестройки особую популярность приобрели различные виды восточных единоборств, чему в значительной мере способствовал западный кинематограф, пропагандировавший эффектные приемы карате, айкидо, ушу и т. д. Ранее находившиеся под запретом государства, эти боевые искусства стали особенно притягательными для населения. Но уже в конце 1990-х — начале 2000-х годов происходит становление новой дисциплины — боевого самбо. Во многом это было связано с растущей популярностью смешанных единоборств где воспитанники школы самбо доказали свою эффективность.

Формирование и развитие боевого самбо позволило объективно оценить эффективность самбо на фоне различных видов и стилей боевых искусств, стало мощным стимулом совершенствования самбо. В 2001 году состоялся первый чемпионат России по боевому самбо. В 2002 году Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту издал постановление об утверждении новой дисциплины боевого самбо.

2000-е годы стали временем активного развития самбо, в первую очередь за счет укрепления региональных федераций самбо, повышения уровня государственной поддержки, роста финансирования, улучшения уровня подготовки спортсменов, развития системы спортивно-массовых мероприятий.

Дисциплины самбо.

Самбо включает в себя две дисциплины: спортивное самбо (борьба) и боевое самбо.

В боевом самбо разрешены к использованию приемы спортивного самбо, а также действия, дозволенные правилами соревнований всех существующих единоборств (в том числе и ударная техника).

Форма одежды.

Современные правила предусматривают следующий костюм участника: специальные куртки красного или синего цветов (самбовки), пояс и короткие шорты, а также специальную обувь (борцовки). Кроме того, для участников предусмотрен защитный бандаж для защиты паха (плавки или неметаллическая раковина), а для участниц — бюстгальтер и закрытый купальник.

Куртки и пояса для самбо изготавливают из хлопчатобумажной ткани. Рукав куртки длиной до кисти, и шириной, оставляющей просвет до руки не менее 10 см. Полы куртки — не длинные, 15 см ниже пояса.

Борцовки представляют из себя изготовленные из мягкой кожи ботинки с мягкой подошвой, без выступающих твёрдых частей (для чего все швы должны быть заделаны внутрь). Щиколотки и стопа в области сустава большого пальца защищены покрытыми кожей войлочными прокладками.

Шорты изготавливаются из шерстяного, полушерстяного или синтетического трикотажа, должны быть одноцветными и прикрывать верхнюю треть ноги. Исключаются застежки, карманы и другие жесткие декоративные элементы.

На официальных соревнованиях участники выступают в шортах и куртке одного цвета. Спортсмен, которого объявили первым, должен занять красный угол и надеть форму соответствующего цвета.

В последующие века, после того как древние греки первыми их вывели, парадоксы процветали во всех слоях общества, радуя и приводя в бешенство миллионы людей. Некоторые из них представляют проблемы с нелогичными ответами, остальные — неразрешимые проблемы. Мы выбрали десятку самых любопытных и малоизвестных.

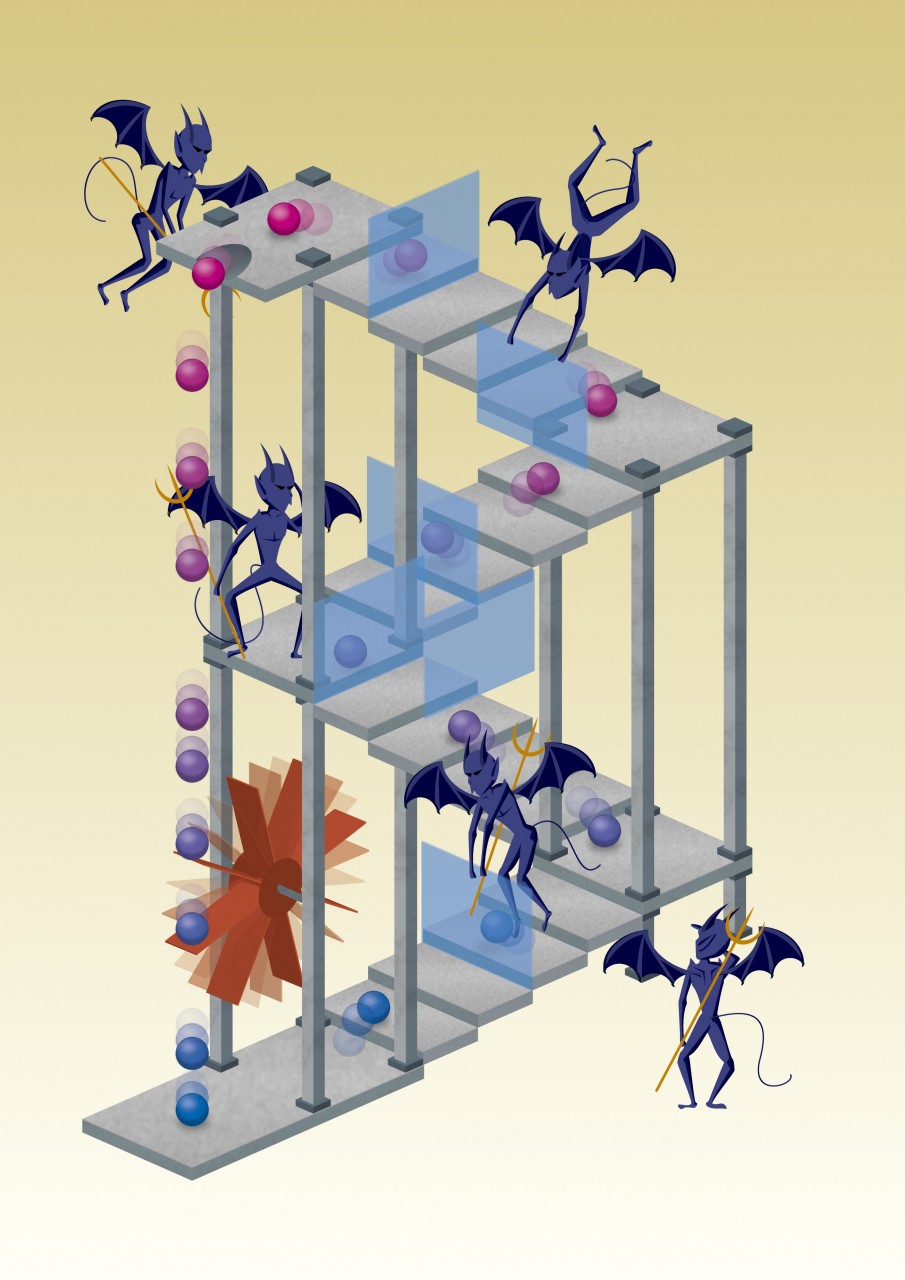

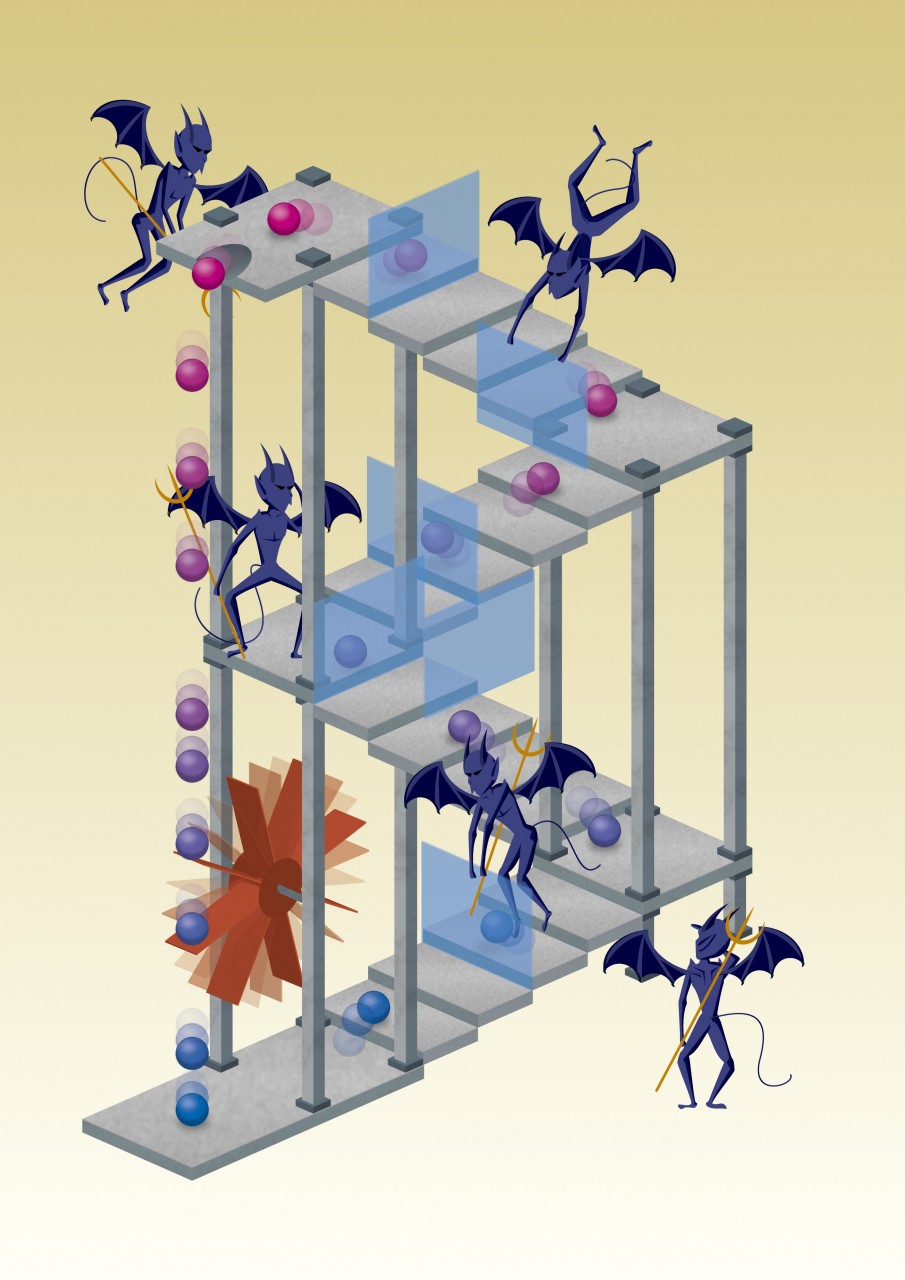

Демон Максвелла

Названный в честь шотландского физика 19 века, первым предложившим эту идею, «демон Максвелла» — это мысленный эксперимент, в котором Джеймс Клерк Максвелл пытался нарушить второй закон термодинамики. Законы Ньютона остаются нерушимыми, поэтому сам факт возможности их нарушения привел к парадоксу.

Есть коробка, заполненная газом неопределенной температуры. В середине коробки есть стенка. Некий демон открывает отверстие в стене, позволяя только быстрым (в среднем) молекулам проникнуть в левую часть коробки. Таким образом, демон создает две отдельные зоны: горячую и холодную. Разделение температур позволяет, в свою очередь, генерировать энергию, позволяя потоку молекул перетекать от горячей к холодной областям через тепловой двигатель. На первый взгляд, такая система должна нарушить второй закон Ньютона, который утверждает, что энтропию изолированной системы невозможно изменить.

Однако второй закон говорит и то, что демон не сможет делать это без ежеминутной потери своей энергии. Такое опровержение было впервые предложено венгерским физиком Лео Сцилардом. Смысл этого аргумента в том, что демон будет генерировать энтропию простым измерением того, какие молекулы движутся быстрее среднего. Кроме того, движение дверей и движение демона тоже будет генерировать энтропию.

Лампа Томсона

Джеймс Томсон был британским философом, жившим в 20 веке. Его наиболее заметным вкладом стал парадокс, известный как «лампа Томсона», головоломка, связанная с таким явлением, как сверхзадачи. (Сверхзадачи — это счетные бесконечные последовательности, которые происходят в определенном порядке в конечное время).

Проблема такова. Есть лампа с кнопкой. Нажатие кнопки включает и выключает свет. Если каждое последующее нажатие кнопки будет занимать в два раза меньше времени, чем предыдущее, будет ли свет включен или выключен спустя заданный промежуток времени?

Благодаря природе бесконечности, невозможно узнать, будет ли свет включен или выключен, поскольку последнего нажатия на кнопку просто не будет. За любое время, хоть за две минуты, хоть за десять, на выключатель придется нажать бесконечное число раз. Сверхзадачи были впервые предложены Зеноном Элейским, а Томсон довел эту задачу до парадокса. Некоторые философы вроде Пола Бенасеррафа все еще утверждают, что машины вроде лампы Томсона как минимум логически возможны.

Проблема двух конвертов

Менее известный двоюродный брат «парадокса Монти Холла» — «проблема двух конвертов» — объясняется следующим образом. Человек показывает вам два конверта. Он говорит, что в одном лежит определенная сумма долларов, а в другом — в два раза больше. Вам нужно выбрать конверт и проверить содержимое. Затем вы можете выбрать: оставить себе конверт или взять другой. Какой даст вам больше денег? При условии, что вы не знаете, сколько конкретно денег лежит в вашем или другом конверте.

Изначально ваш шанс взять конверт с большим количеством денег составляет 50/50, или 1 к 2. Самая распространенная ошибка, которую допускают при вычислении лучшего варианта, заключается в следующей формуле, где Y — ценность конверта в вашей руке: 1/2(2Y) + 1/2(Y/2) = 1,25Y. Проблема этого решения в том, что вам нужно сделать бесконечное число выборов, поскольку именно так вы будете получать больше денег. В этом и парадокс. Было выдвинуто много решений, но ни один из них не был принят широко.

Парадокс мальчика или девочки

Допустим, в семье есть двое детей. Учитывая то, что вероятность наличия мальчика равна 1/2, каковы шансы того, что другой ребенок тоже мальчик? Интуиция подсказывает, что опять 1/2, но это не так. Правильный ответ — 1/3.

Есть четыре варианта для семьи с двумя детьми: старший брат с младшей сестрой (МД), старший брат с младшим братом (ББ), старшая сестра с младшим братом (ДМ) или старшая сестра с младшей сестрой (ДД). Мы знаем, что вариант ДД невозможен, потому что в семье уже есть один мальчик. Таким образом, возможны лишь варианты МД, ББ и ДМ. Вероятность 1/3. Можно еще поспорить о близнецах, но технически они рождаются не одновременно.

Дилемма крокодила

Разновидность парадокса лжеца, которую популяризовал древнегреческий философ Евболид. «Дилемма крокодила» сложилась следующим образом. Крокодил украл ребенка у его родителя и затем говорит родителю, что вернет ребенка, если родитель правильно угадает, вернет ли крокодил ребенка или нет. Если родитель скажет «ты вернешь мое дитя», все в порядке и ребенок вернется. Но если родитель скажет «ты не вернешь моего ребенка», возникает парадокс.

Парадокс в том, что если крокодил вернет ребенка, он нарушит свое слово, так как родитель не угадал. Однако если крокодил не вернет ребенка, он тоже нарушит свое слово, так как родитель угадал. Видимо, ребенку уготовано остаться в пасти крокодила, поскольку пара никогда не договорится. Псевдорешение этого парадокса — тайно уведомить третью сторону в истинном намерении крокодила. Тогда крокодил сдержит свое обещание вне зависимости от ответа.

Парадокс слабого молодого Солнца

Этот астрофизический парадокс возник, когда мы осознали, что наше Солнце почти на 40% ярче, чем было почти четыре миллиарда лет назад. Однако, если это действительно было так, Земля должна была получать намного меньше тепла в прошлом, а значит поверхность планеты была бы сплошь заморожена. Впервые поднятый ученым Карлом Саганом в 1972 году, парадокс слабого молодого Солнца поставил в тупик все научное сообщество, поскольку геологические свидетельства показывают, что нашу планету покрывали океаны почти всегда.

В качестве возможного решения были предложены парниковые газы. Но их уровень должен был быть в сотни или тысячи раз выше, чем сейчас. Плюс есть масса свидетельств того, что такого не было. Возможно, свою роль сыграла некая «планетарная эволюция». Согласно этой теории, условия Земли (вроде химического состава атмосферы) менялись по мере развития жизни.

Парадокс Гемпеля

Известный также как «парадокс воронов», парадокс Гемпеля — это вопрос о природе доказательств. Он начинается с утверждения «все вороны черные» и логически контрапозитивного заявления «все не черные вещи — не вороны». Затем философ утверждает, что всякий раз, когда видно ворона — а все вороны черные — первое утверждение подтверждается. Кроме того, всякий раз, когда видно не черный объект вроде зеленого яблока, подтверждается второе утверждение.

Парадокс возникает потому, что каждое зеленое яблоко также предоставляет доказательства того, что все вороны черные, так как две гипотезы логически эквивалентны. Наиболее широко распространенным «решением» проблемы будет договоренность о том, что каждое зеленое яблоко (или белый лебедь) приводит доказательство того, что вороны черные, но с оговоркой, что количество доказательств будет настолько малым, что станет несущественным.

Парадокс парикмахерской

В июле 1894 года в Mind (британский научный журнал) Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране Чудес», предложил парадокс, известный как «парадокс парикмахерской». Выглядит он так. Дядя Джо и дядя Джим шли к парикмахерской, обсуждая трех парикмахеров — Карра, Аллена и Брауна. Дядя Джим хотел, чтобы его стриг Карр, но не был уверен, что Карр работает. Один из трех парикмахеров работал, потому что парикмахерская была открыта. Они также знали, что Аллен никогда не уходит из парикмахерской без Брауна.

Дядя Джо утверждал, что может логически доказать, что Карр работает, потому что он должен работать всегда, поскольку Браун не будет работать без Аллена. Однако парадокс в том, что Аллен мог быть внутри, а Браун мог быть дома. Дядя Джо утверждал, что это приводит к двум противоречивым заявлениям, а значит Карр должен быть внутри. Современные логики доказали, что технически это не парадокс. Единственное, что имеет значение — если Карр не работает, значит, работает Аллен, а кому какое дело до Брауна?

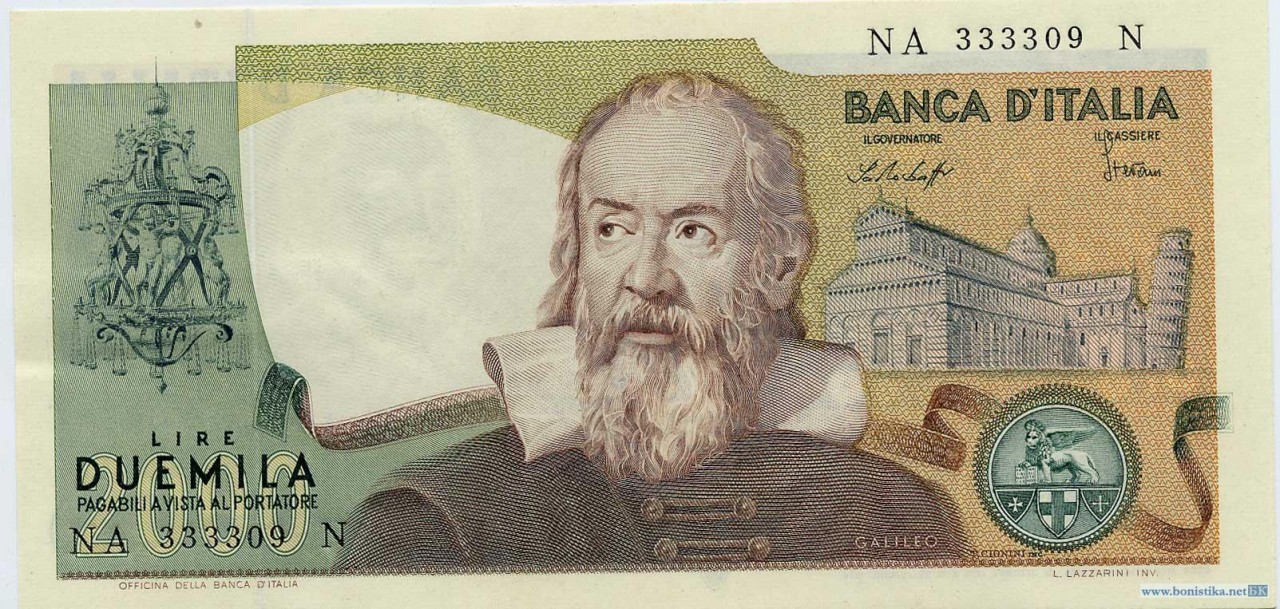

Парадокс Галилея

Более известный своими работами в астрономии, Галилей также пробовал себя и в математике и вывел парадокс о бесконечности и квадратах натуральных чисел. Он первым заявил, что есть некоторые положительные целые числа, которые являются квадратами, и некоторые, которые не являются. Таким образом, он предположил, что сумма этих двух групп должна быть больше суммы только группы квадратов. Выглядит здраво.

Тем не менее парадокс возникает потому, что у любого натурального числа есть квадрат, а у каждого квадрата — натуральное положительное число, которое будет его квадратным корнем. Выходит, что есть соответствие один-к-одному у квадратов натуральных чисел и понятия бесконечности. Это подтверждает идею, что подмножество бесконечных чисел может быть настолько же большим, как и набор бесконечных чисел, из которых вытекает это подмножество. Хотя может показаться, что это не так.

Проблема спящей красавицы

Спящая красавица ложится спать в воскресенье и монета подбрасывается. Если выпадает «решка», принцесса просыпается в понедельник, дает интервью и снова ложится спать, принимая снотворное. Если монетка падает на «орла», принцесса просыпается в понедельник и вторник, каждый раз дает интервью и снова ложится спать. Независимо от результата, она просыпается в среду и эксперимент завершается.

Парадокс возникает, когда вы пытаетесь выяснить, как она должна ответить на вопрос: «Как думаешь, как упала монетка?». Даже если учесть, что вероятность определения монетки 1/2, далеко не ясно, что спящая красавица должна сказать на самом деле. Некоторые утверждают, что фактическая вероятность 1/3, поскольку она не знает, какой был день, когда она проснулась. Есть три возможности: решка в понедельник, орел в понедельник и орел во вторник. Получается, ей нужно сказать «орел».

Ледник в окрестностях австралийской полярной станции Кэйп-Денисон. Эти скалы входят в перечень особых приородоохранных зон Антарктики ASPA. Фото: Pauline Askin / Reuters

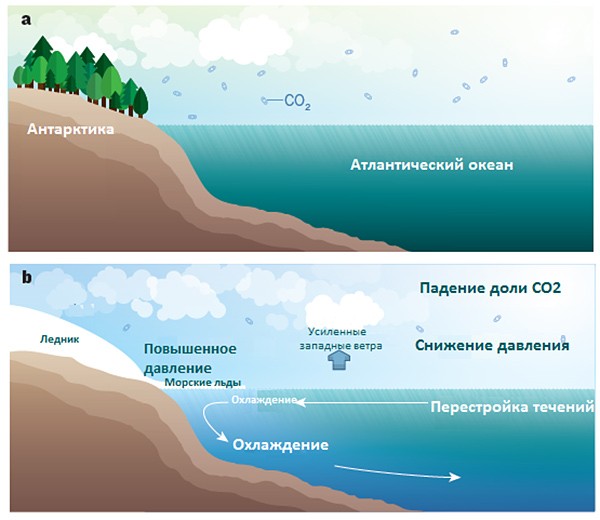

Антарктида покрылась льдом из-за резкого снижения доли СО2 в атмосфере, считают ученые

Американские климатологи пришли к выводу, что причиной первого оледенения Антарктиды примерно 34 миллиона лет назад было резкое снижение концентрации СО2 в воздухе, а не открытие «южных врат» — прохода между Антарктидой и Южной Америкой и связанная с ним перестройка приполярных течений. Столь значимая роль углекислоты в появлении ледниковой шапки на южном полюсе подчеркивает угрозу, которую несет рост доли парниковых газов в атмосфере для ее существования, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

«Все существующие на сегодня исследования не учитывают того, что ледники могут напрямую влиять на работу океанических течений и всего климата Земли в целом. Иначе говоря, когда в вашей модели начинает формироваться ледовый щит, он сразу же становится активной частью климатической системы в целом, а не пассивным игроком, как мы считали ранее. Всем должно быть понятно, что подобная проверка моделей первого оледенения Арктики и трансформации всего облика Земли в целом в ту эпоху не является каким-то праздным научным упражнением. Сегодня мы, образно выражаясь, раскрутили маховик «производства» углекислоты на максимум, и при этом мы не способны двигать континентами», — повествует Мэтью Хубер из университета Нью-Гемпшира в Дареме (США).

Хубер и пара его коллег по университету обратили внимание на то, что сокращение южной ледовой шапки в последние десятилетия достаточно сильно повлияло на силу, характер взаимодействия и расположение течений в приполярных регионах мирового океана. Этот феномен заставил их задуматься о том, насколько сильно влияют друг на друга и связаны между собой такие климатические факторы, как среднегодовые температуры, доля СО2 в атмосфере и «рисунок» течений. Еще один вопрос — как появление ледников влияет на все три фактора?

Для ответа на этот вопрос климатологи создали принципиально новую климатическую модель, в которой изменения площади ледников, концентрации углекислоты и прочих переменных отражались на состоянии всех остальных элементов симуляции. Используя эту модель, авторы статьи попытались узнать, что действительно произошло во время так называемого эоцен-олигоценового перехода, вызвавшего в том числе и оледенение Антарктиды впервые за все время ее самостоятельного существования.

До наступления этого катаклизма, во времена эоцена и палеоцена, Земля была похожа на гигантский «парник». Среднегодовые температуры были высокими даже в приполярных регионах планеты, чей климат в целом напоминал те условия, которые характерны для умеренных широт России сегодня. Сегодня существует две основных гипотезы, которые объясняют то, почему исчез этот парниковый климат, и как планета в последующие эпохи превратилась в «ледник».

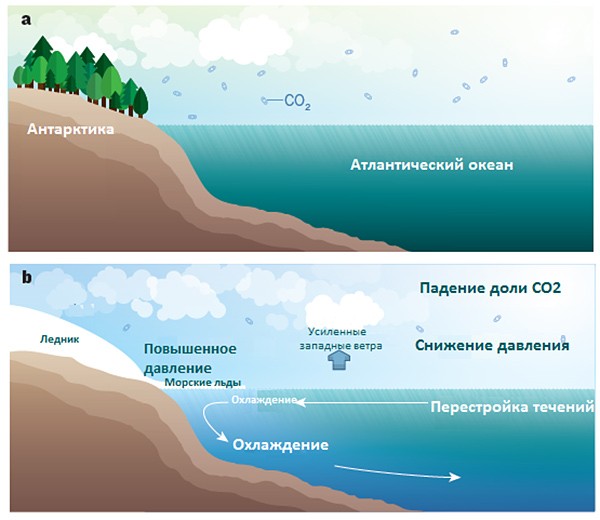

Схема климатических изменений во время Эоцен-олигоценового перехода по версии авторов статьи. Изображение: Nature / NPG/ Macmillan Publishers Limited

Схема климатических изменений во время Эоцен-олигоценового перехода по версии авторов статьи. Изображение: Nature / NPG/ Macmillan Publishers Limited

Одна из них — ее поддерживают почти все климатологи и геологи уже почти 40 лет — гласит, что причиной всех климатических изменений и связанного с ними массового вымирания животных было движение трех материков — Южной Америки, Австралии и Антарктиды. Мостики суши, объединявшие эти континенты в предыдущие эпохи, исчезли, в результате чего возникла система циркумполярных течений, изолировавших южные приполярные регионы от потоков теплой воды из тропиков.

«Эоцен-олигоценовый переход был одним из ключевых событий в истории планеты и полученные нами результаты переворачивают все представления о нем с ног на голову. Сегодня во всех учебниках утверждается, что его причиной было открытие морского прохода, что произошло благодаря тому, что Австралия отделилась от Антарктиды. В результате полярный континент был изолирован от теплых тропических течений, что изменило градиенты температур и характер круговорота вод в океане у Антарктики, что в свою очередь привело к появлению ледового щита», — объясняет Хубер.

Немногочисленные сторонники второй гипотезы считают, что главным движущим фактором в оледенении Антарктики и причиной вымирания животных послужили резкие колебания в концентрации углекислоты в атмосфере. По их мнению, отправным толчком к переходу послужил некий климатический катаклизм, который привел к резкому снижению доли СО2 в воздухе, что снизило температуры воздуха и привело к формированию небольшой ледовой шапки в Антарктике. В свою очередь ее появление перестроило рисунок приполярных течений, что привело к еще большему падению среднегодовых температур и к дальнейшему росту ледников.

Хубер и его единомышленники проверили, могло ли это происходить на самом деле. Для этого они воссоздали климатические условия позднего эоцена в своей модели и попытались воспроизвести катаклизм, резко снизив концентрацию углекислого газа в атмосфере и в водах мирового океана. Затем ученые проследили за изменениями климата в последующие сотни и миллионы лет, сравнивая результаты симуляции с теми сведениями о климате раннего олигоцена, которые были извлечены геологами из осадочных пород на дне Атлантики.

К удивлению ученых, альтернативная теория оледенения оказалась точной — выходные данные климатической модели достаточно точно воспроизводили то, о чем свидетельствует геология. Более того, площадь, масса и размеры виртуальной полярной шапки в целом почти не отличались от текущих параметров ледяной брони Антарктики. Когда авторы статьи попытались повторить аналогичный эксперимент с общепринятой «континентальной» моделью, им не удалось воспроизвести рождение полярных ледников со столь же высокой степенью достоверности. Этот факт, как считает Хубер, говорит о том, что колебания в уровне углекислоты, а не движение континентов, было реальной причиной первого оледенения Антарктики.

1. «Не пей холодную воду, а то горло заболит».

— Горло болит не от холодной воды, а от невысказанных эмоций/мыслей.

Если ребенку рот не затыкать тогда, когда он говорит, кричит, плачет, а также не ругать его за его слова, эмоции и способы их выражения, то горло болеть не будет.

2. «Не балуйся с едой.»

— Дети вообще не умеют баловаться. Они познают мир и физические свойства предметов, в том числе и еды.

3. «Не смотри так близко, а то глаза сломаешь/зрение посадишь»

— Что значит сломаешь? Куда зрение посадишь, на диван что ли?)))

Зрение ухудшается (становится близоруким), когда формируются неприятные ассоциации с будущим. Например, когда взрослый говорит грубо: «вот вырастешь — узнаешь», «вырастешь — поймешь как трудно живется/зарабатывается и т.д.»

А также зрение становится близоруким, когда человек отказывается видеть детали, тоже в следствии запретов на это.

Дети очень любят всё рассматривать, трогать, в том числе и на улице, а взрослые их дергают, наезжают, требуют не возиться, не ковыряться. Родители всячески вытаскивают детей из макромира во взрослую скучную жизнь.

4. «Хватит дурачиться/баловаться/беситься».

— Да с чего бы это? Когда еще дурачиться, как не в детстве?

Если в детстве не надурачиться как следует, то потом это желание «побыть клоуном» будет постоянно вылезать во взрослом возрасте в самых странных формах и образах на фоне общей серьезности человека. Еще и будет сопровождаться внутренней неудовлетворенностью.

5. «Что ты такое говоришь! Как тебе не стыдно?!»

— Очень чревато вешать на ребенка стыд и чувство вины. Взрослый так сбрасывает свою ответственность за себя, свое состояние, свой уровень сознания, свой метод воспитания на ребенка. И потом ребенок живет с этим чужим грузом, болеет, становится несчастным, озлобленным на мир, начинает пакостничать и вредничать.

6. «Хватит реветь! Успокойся!»

— Это всё равно что сказать: «Хватит очищать свою душу, оставь внутреннюю боль в себе и живи с ней дальше, сделай вид, что тебе не больно, обмани себя».

Не выплаканная боль будет всегда копиться и делать ребенка злее и черствее.

7. «Упадешь, ударишься, больно будет».

— Если так говорить ребенку, то так и будет. Эти слова — это не предостережение для ребенка, а факты, которые программируют его Сознание на такой исход событий.

Вместо таких фраз нужно помочь ребенку попробовать себя там, где еще не попробовал, дать ему руку, оказать поддержку, вселить в ребенка уверенность в его силах и способностях.

Это простая техника принятия решений. Ее суть заключается в том, что нужно рассмотреть проблему/ситуацию, ответив на 4 вопроса:

1. Что будет, если это произойдет? (Что я получу, плюсы от этого).

2. Что будет, если это не произойдет? (Все останется так, как было, плюсы от неполучения желаемого).

3. Чего НЕ будет, если это произойдет? (Минусы от получения желаемого).

4. Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет? (Минусы от неполучения желаемого). С этим вопросом будьте внимательны, потому что мозг захочет проигнорировать двойное отрицание. И ответы могут быть похожи на ответы первого вопроса. Не допускайте этого.

ПОЧЕМУ эта техника работает? «Квадрат Декарта» помогает прояснить последствия каждого решения. Дело в том, что в ситуации, требующей решения, мы часто зацикливаемся на одной позиции: что будет, если это произойдет? С помощью же «квадрата Декарта» мы рассматриваем одну и ту же ситуацию с 4 разных сторон.

• Veni, vidi, vici . Пришёл, увидел, победил.

• Consuetudo est altera natura. Привычка — вторая натура.

• Epistula non erabescit. Письмо не краснеет (бумага всё стерпит).

• Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом (незнание не освобождает от ответственности).

• Mala herba cito crescit. Плохая трава быстро растёт. (Дурное дело нехитрое.)

• Non est fumus absque igne. Нет дыма без огня.

• Nota bene! Заметь хорошо!

• Nulla calamitas sola. Беда не приходит одна.

• O tempora, о mores! О времена, о нравы!

• Otium post negotium. Отдых после дела. (Делу -время, потехе — час.)

• Per aspera ad astra. Через тернии к звёздам.

• Qui quaerit, repent. Кто ищет, тот всегда найдёт.

• Qui seminat mala, metet mala. Кто сеет плохое, пожнёт плохое (Что посеешь, то и пожнёшь)

• Sic transit gloria mundi. Так проходит слава мира.

• Vae victis. Горе побеждённым!

Блаженная Матрона родилась в 1886 году в Тульской губернии. Её семья была очень набожной, не пропускали ни одной службы в храме.

Матрона была четвёртным ребёнком в семье. Мать и отец были не совсем бедные, но рождение четвёртого ребёнка могло стать для них обузой. Мать хотела вытравить Матрону ещё в утробе, но для верующей семьи это неприемлемо. Тогда и было решено отдать ребёнка в приют. Но, беременной женщине было во сне ведение. С ней разговаривала матушка Богородица, и сказала ей, что ребёнок, которого она ждёт – угоден Богу.

Родилась Матрона в срок, но была слепой. У неё совсем не было глаз, были плотно закрытые веки. Но Матрона обладала духовным зрением, прекрасно представляя себе окружающий мир.

Матрона часто молилась Богу и знала много молитв.

Кроме того, родные стали замечать, что Матроне известны и их мысли. Она остро чувствовала приближение опасности, причём не только в их деревне, но и за много километров. К Матроне потянулись люди с окрестных деревень и уездов.

Она стала известна как блаженная Матрона.

Но, в послереволюционные годы ей пришлось много скитаться. Матрону ни разу не арестовали – она всегда предчувствовала приближение милиции и успевала уехать. Умерла Матрона в Москве, а в 1998 году была канонизирована.

Мощи Матроны Московской:

4 июня 1965 г военный летчик Валентин Привалов на этом самолете совершил пролет под центральным пролетом моста через реку Обь.

День был жарким солнечным, на мосту люди, пляж на берегу заполнен отдыхающими, среди которых были и офицеры штаба округа, и вдруг рев самолета и серебристая стрела устремляется у всех на глазах под мост, затем резко взмыв вверх, подняв огромную волну уходит в небо. Расстояние между опорами моста 120 м, высота пролета 30 м. Самолет заходил в это “окно” на скорости 700 км/ч. При такой скорости даже слабое прикосновение к ручке управления меняло высоту самолета на метры. Самолет пролетел всего в метре над поверхностью воды. Обстоятельства усложнялись еще тем, что всего на расстоянии 950 м от Коммунального моста ниже по течению реки находится железнодорожный мост важнейшей магистрали ЗапСиб и по нему проходил состав. У летчика было всего 5 секунд, чтобы успеть взмыть вверх не задев этого моста.

Привалову грозил трибунал, но тогдашний министр обороны маршал Р.Я.Малиновский решил оставить летчика в строю. Привалов затем служил в Кубинке.

Во время обучения в университетах Америки. Лицо заретушировано у девушки, по исламским правилам.