Архив за месяц: Август 2014

И после третьей, и четвертой, и восемнадцатой мировой войны все будут вспоминать Первую. Просто потому, что она была самая первая, ее будут любить больше других. Попробуй полюбить ее сейчас, прочитав о трех выдающихся, почти фантастических боевых подвигах.

В этом году, 28 июля, исполнилось сто лет со дня начала Первой мировой войны, которая продолжалась до 11 ноября 1918 года (Россия вышла из войны раньше: 3 марта 1918 года был подписан Брест-Литовский мирный договор). Однако эта дата интересна преимущественно историкам, большинству людей те события почти неизвестны. А зря. Такие события имеют загадочное свойство повторяться с определенной периодичностью, и для России это как раз порядка ста лет: 1612-й — Смутное время и польско-литовская оккупация Москвы, 1712-й — Северная война Петра Первого, 1812-й — поход Наполеона на Москву. Выбивается из этой череды только Великая Отечественная, но она была прямым и непосредственным продолжением Первой мировой, начавшейся как раз в 1914 году. Собственно говоря, эти двадцать лет между концом Первой и началом Второй мировой войны мирным временем отнюдь не были, поскольку состояли из череды «подготовительных» конфликтов по переделу сфер влияния.

Непосредственными результатами Первой мировой войны (или, как ее называли тогда, Великой войны) стали прекращение существования четырех огромных империй, гибель более 10 миллионов солдат и около 12 миллионов мирных жителей.

В современном мире больше известны те события Первой мировой, которые происходили на Западном фронте. Даже далекие от истории люди помнят «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя. Ну или хотя бы слышали что-то о таких книжках. На самом деле Восточный фронт, русский театр военных действий, превосходил по протяженности Западный, бои на нем имели более маневренный характер. К сентябрю 1915 года на Восточном фронте Тройственный союз сосредоточил 107 пехотных и 24 кавалерийские дивизии, а на Западном (или Французском) Антанте противостояли только 90 пехотных и одна кавалерийская дивизия. О напряженности боев свидетельствуют потери войск сражавшихся стран: более 700 тысяч солдат полегли здесь с каждой стороны фронта. Но вот почитать об этих событиях почти нечего: Западу интересен только он сам, а у нас во времена СССР воспевались вызванные «Германской войной» демонстрации рабочих, революция и последующая Гражданская война, при этом бои Первой мировой рассматривались лишь как прелюдия к этим судьбоносным событиям.

В современном мире больше известны те события Первой мировой, которые происходили на Западном фронте. Даже далекие от истории люди помнят «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя. Ну или хотя бы слышали что-то о таких книжках. На самом деле Восточный фронт, русский театр военных действий, превосходил по протяженности Западный, бои на нем имели более маневренный характер. К сентябрю 1915 года на Восточном фронте Тройственный союз сосредоточил 107 пехотных и 24 кавалерийские дивизии, а на Западном (или Французском) Антанте противостояли только 90 пехотных и одна кавалерийская дивизия. О напряженности боев свидетельствуют потери войск сражавшихся стран: более 700 тысяч солдат полегли здесь с каждой стороны фронта. Но вот почитать об этих событиях почти нечего: Западу интересен только он сам, а у нас во времена СССР воспевались вызванные «Германской войной» демонстрации рабочих, революция и последующая Гражданская война, при этом бои Первой мировой рассматривались лишь как прелюдия к этим судьбоносным событиям.

Войну против Германии и других держав Тройственного союза прозвали «империалистической», русские герои при этом вроде бы стали и не героями вовсе: в советской России памятники им сносили, воинские захоронения уничтожали. Ну а на фоне трагедии Великой Отечественной войну 1914 года вообще забыли: она стала таким же сумрачным прошлым в «туманной дымке веков», как и вторжение Наполеона.

Пересказывать здесь хронику боевых действий по учебникам не имеет смысла. Гораздо интереснее вспомнить несколько частных эпизодов, сегодня почти забытых, а тогда широко известных и оказавших заметное влияние на российское общество.

Первым уместно вспомнить подвиг приказного (это звание в казачьих подразделениях соответствует ефрейтору) Козьмы Фирсовича Крючкова из 3-го Донского имени Ермака Тимофеева полка. Отличился он в самом начале войны, 30 июля 1914 года, став первым георгиевским кавалером. Случилось вот что.

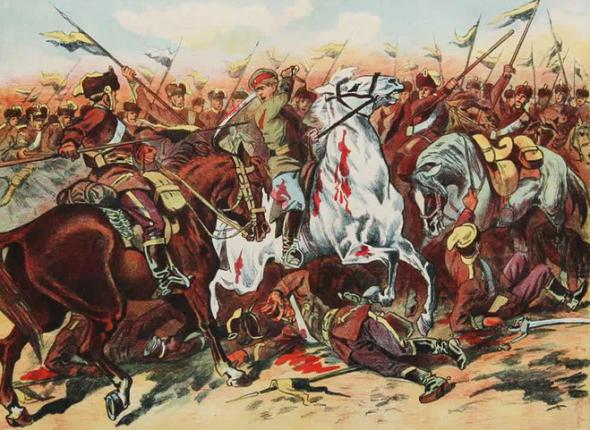

Казачий дозор, в который кроме возглавлявшего его Козьмы Фирсовича входили еще трое его сослуживцев, выполнял разведку в районе польского городка Калвария (Польша тогда была частью Российской империи). Перевалив через небольшую возвышенность, которая затрудняла обзор, казаки неожиданно наткнулись на такой же немецкий кавалерийский разъезд, только состоявший не из четырех бойцов, а из двадцати семи, — драгуны под командованием офицера и унтер-офицера. Прятаться было поздно: заметившие казаков драгуны уже разворачивались для атаки. Вопреки очевидному семикратному перевесу сил немцев, Крючков с товарищами не отступили, а приняли бой, сходу уложив из карабинов несколько нападавших. Если бы немцы просто остановились и ответили огнем, нашим плохо бы пришлось. Но они решили действовать как истинные кавалеристы — пустить в ход холодное оружие. Крючкова окружили одиннадцать драгун. Он ногами управлял лошадью, а руками пытался перезарядить карабин. Но получилось неудачно: патрон уткнулся, стрелять невозможно, а времени устранять задержку нет. Да еще немец ударил саблей по руке, раскровенив пальцы и выбив карабин. Начал рубиться шашкой, получил еще несколько ран, но разделался с несколькими противниками. Почувствовав, что шашкой становится трудно работать, выхватил у одного из драгун пику, которой и заколол оставшихся. Крючков получил шестнадцать ран: уколы в спину и шею, порезы рук. Однако сам в рубке уложил одиннадцать драгун. А его товарищи в это время закончили разгром немецкого подразделения — уйти удалось только троим, двое были ранены и взяты в плен. А ведь драгуны — это не срочным порядком мобилизованные на войну пехотинцыокопники. Это кавалерия, элита армий того времени.

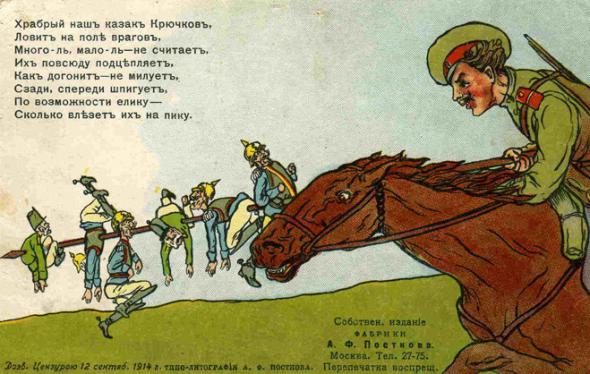

Козьма Крючков

Козьма Крючков

Все четыре казака за свой подвиг получили высшие солдатские награды — Георгиевские кресты 4-й степени (по статусу Георгиевского креста более высокую степень нельзя было вручить, пока не было всех предыдущих). При этом самый первый крест с номером 5501 получил командир разъезда Козьма Фирсович Крючков.

Конечно, событие тут же стало широко известно: о Крючкове писали в газетах, о нем доложили императору Николаю Второму. 24-летний казак оказался всероссийской знаменитостью. На лубочных картинках его изображали с наколотыми наподобие шашлыка на пику немцами, ушлые коммерсанты из Ростова-на-Дону выпустили папиросы «Донской казак Козьма Крючков», какой-то купец назвал его именем пароход. Появился на граммофонных пластинках «Вальс Козьмы Крючкова», его портретом были украшены обертки конфет «Геройские» петербургской фабрики А. И. Колесникова.

Герой отлежался пять дней в лазарете и отправился в родную станицу Усть-Хоперскую отбывать краткосрочный отпуск. Потом снова фронт. Воевал казак умело, заслужил второй Георгиевский крест, получил офицерский чин подхорунжего. Революцию не принял. У себя на Дону возглавил партизанский отряд, стал в 1919 году сотником и погиб в бою с красными.

Герой отлежался пять дней в лазарете и отправился в родную станицу Усть-Хоперскую отбывать краткосрочный отпуск. Потом снова фронт. Воевал казак умело, заслужил второй Георгиевский крест, получил офицерский чин подхорунжего. Революцию не принял. У себя на Дону возглавил партизанский отряд, стал в 1919 году сотником и погиб в бою с красными.

В советское время подвиг Крючкова был подвергнут сомнению — дескать, пропаганда «гнилого царизма». Как это так, в одиночку против одиннадцати человек, да еще с какой-то архаичной пикой?! Масла в огонь подлил Михаил Шолохов, уничижительно описавший бой в романе «Тихий Дон» как нелепую стычку. Дескать, обе стороны рубили друг друга не от храбрости, а от испуга, Крючков первый бросился наутек, а немецкого офицера застрелил казак Иванков, чем и переломил ход боя, внеся растерянность в ряды прусаков. Писатель использует такие обороты речи, как «в объявшем их животном ужасе наносили слепые удары», «немцы, израненные нелепыми ударами» и так далее. Интересно, что Шолохов беседовал с одним из участников боя, и им был именно казак Михаил Иванков. Да вот только к тому времени он оказался по другую сторону баррикад от бывшего командира Козьмы Крючкова и служил в Красной армии…

На самом деле Крючков был не первым опытным воином, творившим с пикой в руках чудеса. Например, в Николаевском кавалерийском училище на почетном месте хранилась пика, которой в годы Кавказской войны казак отбился от окруживших его двенадцати черкесов. В Первой мировой пика тоже себя неплохо зарекомендовала в кавалерийских стычках. Сохранились воспоминания одного казака о боях с австрийцами, который описывал «технологию» рубки так: «Но их и рубить-то надо знающе: на них шапки лакированного товару очень толстого и окованы медью, и подбородень медный, так что не разрубишь, грудь прикрыта толстой резиной. Но наши казаки приноровились ширком, особенно пикой, и бьют их наповал с Божией защитой».

На самом деле Крючков был не первым опытным воином, творившим с пикой в руках чудеса. Например, в Николаевском кавалерийском училище на почетном месте хранилась пика, которой в годы Кавказской войны казак отбился от окруживших его двенадцати черкесов. В Первой мировой пика тоже себя неплохо зарекомендовала в кавалерийских стычках. Сохранились воспоминания одного казака о боях с австрийцами, который описывал «технологию» рубки так: «Но их и рубить-то надо знающе: на них шапки лакированного товару очень толстого и окованы медью, и подбородень медный, так что не разрубишь, грудь прикрыта толстой резиной. Но наши казаки приноровились ширком, особенно пикой, и бьют их наповал с Божией защитой».

Атака мертвецов

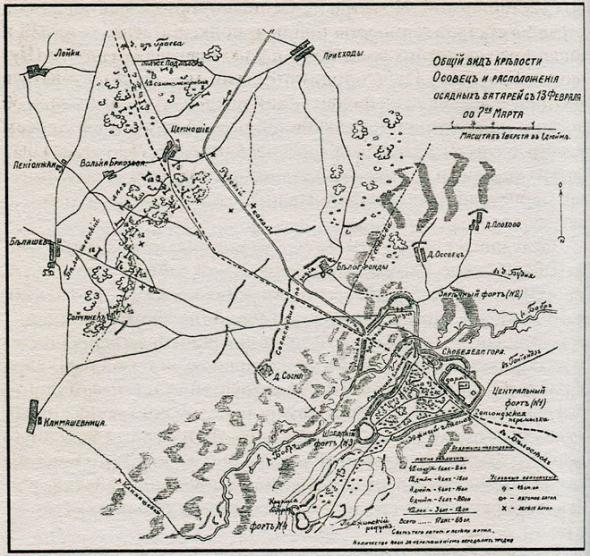

В сентябре 1914 года немцы осадили небольшую русскую крепость Осовец (сейчас это в Польше), в 50 километрах западнее города Белосток. Крепость прикрывала стратегическое направление на Петербург от удара со стороны Восточной Пруссии, до границы с которой было всего 23 километра, и блокировала переправу через реку Бобр. Обойти эти укрепления стороной невозможно: пригодных для движения армии с обозами и тяжелым вооружением дорог там почти нет, лишь узкие тропы. Почти нет и каких-либо поселений, где можно разбить лагерь. Кругом болота, а единственный транспортный коридор перегораживает крепость Осовец. «Там, где миру конец, стоит крепость Осовец. Там страшнейшие болота, немцам лезть в них неохота», — пели сами защитники крепости.

Тут же был предпринят первый штурм силами 40 пехотных батальонов 8-й германской армии при поддержке артиллерии. Гарнизон крепости состоял из одного пехотного полка (это четыре батальона), двух артиллерийских батальонов, саперного и хозяйственного подразделений. Несмотря на численное преимущество противника, штурм был отбит.

Тут же был предпринят первый штурм силами 40 пехотных батальонов 8-й германской армии при поддержке артиллерии. Гарнизон крепости состоял из одного пехотного полка (это четыре батальона), двух артиллерийских батальонов, саперного и хозяйственного подразделений. Несмотря на численное преимущество противника, штурм был отбит.

Противогазов у русских солдат не было: первый противогаз был изобретен в России в 1915 году

Вторая массированная атака немцев была предпринята в феврале — марте 1915 года. 13 февраля начался обстрел фортов из осадных орудий калибра до 420 мм. Под Осовец привезли 17 батарей пушек особой мощности, в том числе четыре «Большие Берты» и 64 других, мало уступавших крупповским мортирам в разрушительной силе. За неделю по крепости было выпущено около 250 тысяч только тяжелых снарядов, причинявших страшные разрушения. На территории плацдарма Осовца потом насчитали более 30 тысяч снарядных воронок. Большая часть германских снарядов улетела в реку Бобр и окрестные болота, разбив лед и сделав невозможными форсирование водных преград и атаку фортов самими же немецкими пехотинцами. Однако и этих 30 тысяч попаданий достаточно: получается, что на каждого русского солдата их приходилось по нескольку! До войны полагали, что человек в принципе неспособен такое выдержать: если и не будет разорван на куски, то его или тяжело ранит, или контузит.

Русское командование понимало, что при таких условиях крепость будет неизбежно взята, и без особой надежды просило командира гарнизона генерал-майора Николая Бpжозовского продержаться только 48 часов. Это не был даже приказ. Но крепость сражалась еще полгода! Ответным огнем русских артиллеристов были уничтожены несколько особо ценных немецких осадных орудий, в том числе две знаменитые «Большие Берты» (всего их было девять в армии Вильгельма). Это заставило немцев срочно отвести артиллерию за пределы дальности стрельбы русских орудий, прекратить штурм и перейти к позиционным действиям.

Третий штурм начался только в июле 1915 года. Наученные горьким опытом, немцы собрали внушительные силы для атаки уже до предела осточертевшей им к тому времени крепости, которая, вопреки всем разумным планам военных действий, продолжала преграждать путь на российскую столицу и стягивала на себя силы с полусотни прилегавших километров фронта. 14 батальонов пехоты, батальон саперов, 30 сверхтяжелых осадных орудий, 30 батарей отравляющего газа. На передовых позициях в предполье крепости им противостояли всего пять рот 226-го пехотного Землянского полка и четыре роты ополченцев — итого девять рот против пятидесяти семи. Русскую пехоту должна была поддерживать крепостная артиллерия с фортов Осовца. Июльские атаки результативными для немцев не были.

Тогда, дождавшись подходящего направления ветра, в 4 утра 6 августа 1915 года немцы развернули против защитников крепости 30 батарей химического оружия. Зеленое облако хлора потекло из баллонов на русские окопы. Вдобавок немцы обстреливали крепость химическим снарядами с хлорпикрином. Проклятые русские, так долго мешавшие гениальным планам германского командования вопреки всем законам строгой военной логики, должны были наконец сдохнуть. От газа даже трава чернела и умирала; все медные предметы на плацдарме крепости — части орудий и снарядов, умывальники — покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора; оказались отравленными хранившиеся без герметичной укупорки овощи и иное продовольствие. Человек, вдохнувший хлор, умирал в страшных мучениях, выхаркивая с кровью обрывки легких.

По немецким расчетам газ в таком количестве должен был проникнуть в боевые порядки оборонявшихся на глубину до 20 километров, при этом сохраняя поражающее действие до 12 метров высоты. То есть ни возвышенности, ни форты спасти от него не могли. Противогазов у русских солдат не было: первый в мире фильтрующий угольный противогаз был изобретен в России Николаем Дмитриевичем Зелинским в 1915 году и принят на вооружение армий Антанты в 1916-м. До этого от газов предполагалось защищаться марлевыми повязками со специальной пропиткой. Если они были.

По немецким расчетам газ в таком количестве должен был проникнуть в боевые порядки оборонявшихся на глубину до 20 километров, при этом сохраняя поражающее действие до 12 метров высоты. То есть ни возвышенности, ни форты спасти от него не могли. Противогазов у русских солдат не было: первый в мире фильтрующий угольный противогаз был изобретен в России Николаем Дмитриевичем Зелинским в 1915 году и принят на вооружение армий Антанты в 1916-м. До этого от газов предполагалось защищаться марлевыми повязками со специальной пропиткой. Если они были.

В результате газовой атаки в полном составе погибли 9, 10 и 11-я роты Землянского полка, из 12-й роты уцелели 40 человек, половину личного состава потеряла 13-я рота. Потом посчитают всех погибших: было отравлено газами более 1600 человек.

Посчитав, что в гарнизоне крепости все погибли, немцы пошли в атаку на передовую Сосненскую позицию предполья крепости, вынесенную от фортов на западный берег реки. На штурм заполненных умиравшими людьми окопов шли 14 батальонов ландвера — не менее семи тысяч пехотинцев.

Это было за пределом реальности, это было что-то инфернальное, с чем воевать немцев никогда не учили

Дальше случилось невероятное. Их встретили контратакой в штыки остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка. Около 60 харкавших кровью русских солдат — с обмотанными грязными тряпками лицами, без надежды остаться в живых и не искавших больше этой надежды. Умиравшие шли умирать и лишь хотели захватить с собой в могилу побольше врагов. А тут еще выжившие артиллеристы открыли огонь по врагу. Сам вид атаковавших поверг немцев в такой ужас, что они в панике бежали, повисая на проволочных заграждениях и желая только как можно дальше оказаться от этих страшных зомби. Эта контратака нескольких десятков солдат 226-го Землянского полка против тысяч врагов из 18-го полка ландвера вошла в историю под названием «атака мертвецов». Такого не бывало прежде. Немцы не были трусами, немцы умели хорошо воевать. Вот только то, что они увидели 6 августа, не вписывалось ни в какие рамки. Это было за пределом реальности, это было что-то инфернальное, с чем воевать немцев никогда не учили, так что они просто отказались иметь дело с потусторонним миром.

«Разрушенные казематы Осовца». Немецкое фото, август-сентябрь 1915.

«Разрушенные казематы Осовца». Немецкое фото, август-сентябрь 1915.

Крепость Осовец так и не была взята штурмом. К концу лета 1915 года общая стратегическая обстановка на фронтах сделала оборону этих укреплений бессмысленной для русской армии. 18 августа был отдан приказ об эвакуации гарнизона крепости, которая и завершилась к 22 августа. Немцам не оставили ничего: ни одного патрона, ни банки консервов. Когда нечем было тащить тяжелые пушки, в ременные лямки впрягались по 30–40 солдат. Все, что вывезти оказалось невозможно, было взорвано.

В этой связи интересную информацию опубликовали в 1924 году европейские газеты. Якобы, когда поляки начали спустя девять лет после описываемых событий разбирать завалы битого камня и смогли спуститься в засыпанные взрывами русских саперов подвальные склады крепости, их встретил оклик часового: «Стой, кто идет?» Дескать, при эвакуации его забыли, так что солдат жил все эти годы, питаясь тушенкой со взорванного подземного склада, вел счет дням в полной темноте и нес службу. История похожа на газетную утку, но в свете героической обороны крепости, которая наперекор всем военным очевидностям почти год преграждала немцам белостокский путь на столицу Российской империи, могло быть и так.

«Русская солдата»

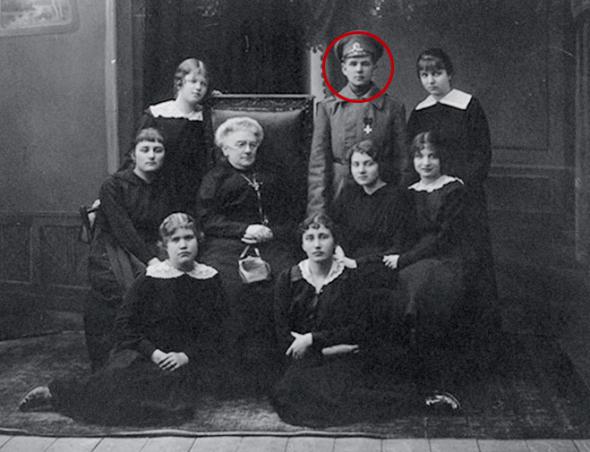

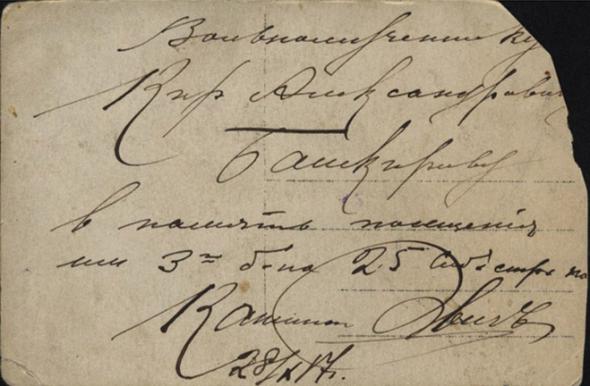

8 декабря 1915 года на фронт Германской войны прибыл молодой русский доброволец Николай Попов. Он был зачислен в роту пешей разведки 88-го Петровского полка. Молодой человек был грамотным, знал иностранные языки, проявил сообразительность, неплохо стрелял — для разведки годен. Уже 20 декабря 1915 года рядовой Николай Попов с напарником отправился в ночной рейд на вражескую территорию, имея приказ захватить языка. Однако в ходе обстрела напарника ранили, так что солдат Попов выполнил задание в одиночку. За приведенного пленного и образцовое выполнение приказа он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Ничего необычного вроде бы в этом не было: сколько таких добровольцев разными путями попадали на войну и сколько из них совершали подвиги! Вот только этот Николай Попов на самом деле был ученицей 6-го класса высшего Мариинского училища города Вильно — Кирой Башкировой.

Георгиевский кавалер Кира Башкирова

Кира с детства была ребенком живым и непоседливым. Остро воспринимала всякую несправедливость, и настоящую, и кажущуюся. Родилась она в дворянской семье русской интеллигенции: ее отец получил в университете историческое и филологическое образование, знал шестнадцать иностранных языков, служил в публичной библиотеке. Мать родилась в Швейцарии, рано осиротела и воспитывалась в парижском монастыре. В семье было семеро детишек, так что Кира еще в пять лет решила не обременять собой домашних и вместе с сестрой пыталась бежать из дома, чтобы поступить на службу скотницей. Что это за работа, малышка едва ли хорошо понимала, просто няня ей читала книжки, так что слово было знакомое. Побег не состоялся в связи с наступлением холодной и страшной ночи — пришлось вернуться домой. Позже были и другие проделки разной степени безобидности, за которые девочку сурово наказывали: запирали в темном амбаре, в котором наверняка водились крысы. Когда закрывалась дверь, отсекая последний лучик солнечного света, они начинали шуршать в углах. Крыс Кира, как всякая нормальная благовоспитанная девочка, боялась очень-очень.

Наверное, если бы ей тогда сказали, что она по собственной воле полезет в окопы, где эти самые крысы тоже есть, но они еще далеко не самое страшное, — не поверила бы. С первых недель войны все женское население семьи Башкировых откликнулось на призыв о помощи фронту: во главе с матерью Надеждой Павловной сестры ежедневно ходили помогать раненым солдатам в госпитале. Но шестнадцатилетней Кире этого казалось мало. Родина воюет, а ей что, корпию щипать да книжки героям читать? Однако на фронт женщин тогда не брали ни под каким видом — ни добровольцами, ни даже санитарками.

Наверное, если бы ей тогда сказали, что она по собственной воле полезет в окопы, где эти самые крысы тоже есть, но они еще далеко не самое страшное, — не поверила бы. С первых недель войны все женское население семьи Башкировых откликнулось на призыв о помощи фронту: во главе с матерью Надеждой Павловной сестры ежедневно ходили помогать раненым солдатам в госпитале. Но шестнадцатилетней Кире этого казалось мало. Родина воюет, а ей что, корпию щипать да книжки героям читать? Однако на фронт женщин тогда не брали ни под каким видом — ни добровольцами, ни даже санитарками.

Тогда она разработала хитрый план побега. Продав втихаря часть своих вещей, купила солдатское обмундирование и спрятала все это у подруги — дома могли бы найти и разоблачить беглянку. Кроме униформы были приобретены даже мужское нижнее белье и портянки, чтобы даже самых мелких деталей, которые могли бы ее выдать, не осталось от прежней девичьей жизни. Удостоверение ученика реального училища Кира добыла у двоюродного брата другой своей подруги — Николая Попова. Именно под этим именем ей теперь предстояло жить.

Но такой хороший план чуть было не сорвался. Уже на вокзале, куда худенького «новобранца» в полной военной форме проводили участвовавшие в заговоре подруги, к девушкам подошел знакомый и сообщил о побеге их знакомой по училищу — Киры Башкировой. На саму Киру, стоявшую рядом в новом обличье, он не обратил внимания.

Кире (точнее, уже «Николаю Попову») удалось добраться до польского города Лодзь, где она смогла поступить добровольцем в полк. По чистой случайности из-за скорого выступления у нее не спросили документы по всей форме. Повезло… Буквально через несколько дней полк выступил маршем на фронт. Семьдесят километров пешком с полной выкладкой, стертые до крови ноги. А выдать себя нельзя ничем. На фронте — штыковые атаки, артиллерийские обстрелы, кругом смерть и кровь. Но еще хуже окопная грязь и вши. Другие солдаты могли хоть раздеться и прожарить над огнем свои гимнастерки, а бедной Кире даже в баню приходилось ходить редко и тайком. Говорить она старалась басом, а родных в письмах просила ни в коем случае не присылать столь любимых ею конфет, зато слать побольше махорки — не для себя, сослуживцев угощать.

Надо сказать, что, сообщив домашним в первом же письме о своем побеге на фронт, Кира сразу их и предупредила, чтобы никаких попыток вернуть ее не предпринимали: все равно убежит снова, но тогда уж никаких писем пусть от нее не ждут.

Надо сказать, что, сообщив домашним в первом же письме о своем побеге на фронт, Кира сразу их и предупредила, чтобы никаких попыток вернуть ее не предпринимали: все равно убежит снова, но тогда уж никаких писем пусть от нее не ждут.

В разведку Кира старалась ходить почаще, так как жалела своих старших товарищей. Мужикам по сорок лет, дома у них жены, дети — а ну как убьют и семья кормильца потеряет? Бывало, иные ее сами просили подменить в патруле. Не отказывалась никогда.

Во время командировки в родной Вильно за полковым оружием она встретила на улице генерала и лихо отдала ему воинское приветствие. Но тот лишь усмехнулся в усы: бросьте, мол, во фрунт становиться, все ж таки барышня. Неудивительно: ее тайна была безнадежно раскрыта родными и знакомыми, а гордые за свою героическую землячку горожане вывешивали на главном Георгиевском проспекте ее портреты с подписями: «Кира Башкирова — доброволец Николай Попов». Тем не менее в полку она пока еще сохраняла инкогнито и продолжала воевать. Однажды в бою Кира была легко ранена в руку. В лазарет пошла на своих ногах, но по дороге потеряла сознание: тиф свалил. В госпитале, конечно, правда открылась уже для всех. Когда до полкового начальства дошло это известие, девушку немедленно демобилизовали, как не имевшую права служить в армии. Однако честно заработанную награду оставили за ней. Так что после излечения георгиевский кавалер Кира Башкирова отправилась домой.

Думаете, теперь она успокоилась? Ничуть не бывало. В 1916 году вновь бежала на фронт, вновь поступила добровольцем, но уже в другой полк, где ее не знали. Георгиевскому кавалеру всегда рады, так что взяли «излечившегося от ран ветерана» без лишних вопросов. До октября 1917 года «вольноопределяющийся Николай Попов» служила рядовым в третьем батальоне 30-го стрелкового Сибирского полка.

Кира Александровна Башкирова, в замужестве Лопатина, родила двоих детей, в Великую Отечественную работала медсестрой, спасая жизни тяжелораненых солдат. Награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За боевые заслуги». На ее долю выпало много различных испытаний, и достойно их перенести помогал «Николай Попов», который вовсе не остался лишь в памяти о днях героической юности.

Николай Поликарпов

14 лет назад в Баренцевом море погибла подводная лодка «Курск».

10 августа 2000 года, согласно плану учений Северного флота, «Курск» вышел на учебные стрельбы — на борту лодки было 24 крылатые ракеты П-700 Гранит и 24 торпеды. Все шло по плану: утром 12 августа крейсер условно атаковал крылатой ракетой «Гранит» эскадру во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и флагманом флота атомным крейсером «Пётр Великий», а далее «Курск» должен был начать учебную атаку авианесущей группы кораблей. Но ровно в 11:28 на глубине раздался взрыв. Только через несколько часов военные заподозрили неладное, когда вечером того же дня «Курск» не вышел на связь. В 23:30 АПЛ «Курск» в соответствии с требованиями нормативных документов была объявлена «аварийной».

Утром следующего дня, 13 августа, на поиски пропавшей подлодки отправилась группа кораблей во главе с Вячеславом Поповым. Вскоре, в 4 утра, АПЛ «Курск» был обнаружен гидроакустической аппаратурой крейсера «Пётр Великий», лежащим на грунте на глубине 108 метров.

В 7 утра об этом докладывают президенту страны Владимиру Путину.

Спустя четыре часа ВМФ делает первое публичное заявление о том, что подлодка легла на дно, но с «Курском» якобы поддерживается радиосвязь. С этого момента начинается сплошной поток лжи и дезинформации. Например, командующие флотом заявляют, что связь с подлодкой «осуществляется только через перестукивание, что опасности для жизни экипажа нет, что через спасательный аппарат «Колокол» осуществляется подача топлива, кислорода и продув систем АПЛ». 15 августа начинается спасательная операция: 20 кораблей и спасательных судов, атомный крейсер и подводная лодка. Но в Баренцевом море бушует шторм, и только на следующий день со спасательного судна «Рудницкий» спускают глубоководный спасательный аппарат «Приз».

17 августа приходит судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами на борту и транспортное судно Normand Pioneer с британскими специалистами и оборудованием.

В этот же день президент В. В. Путин прервал свой отпуск, который он проводил в Сочи, что бы лично прибыть в Видяево на встречу с родственниками моряков.

19 августа прибывает еще одно норвежское судно Normand Pioneer с британской спасательной мини-лодкой LR5. Только через неделю после трагедии начинается международная фаза операции по спасению экипажа.

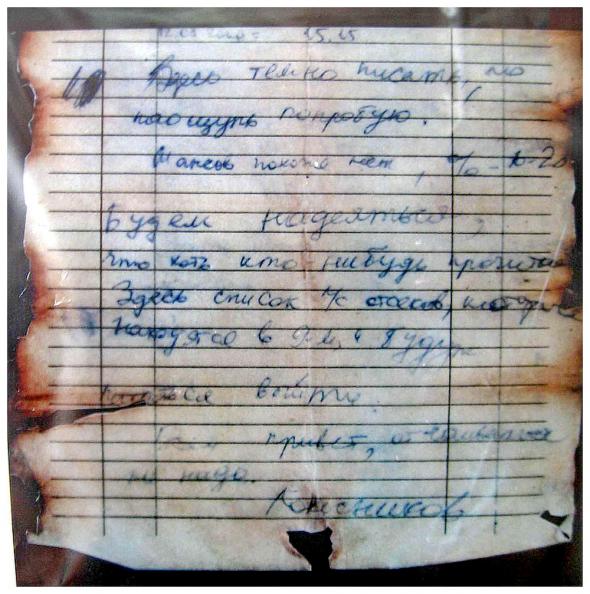

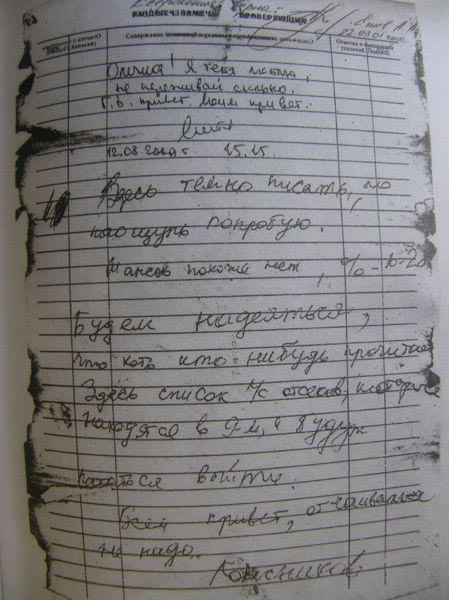

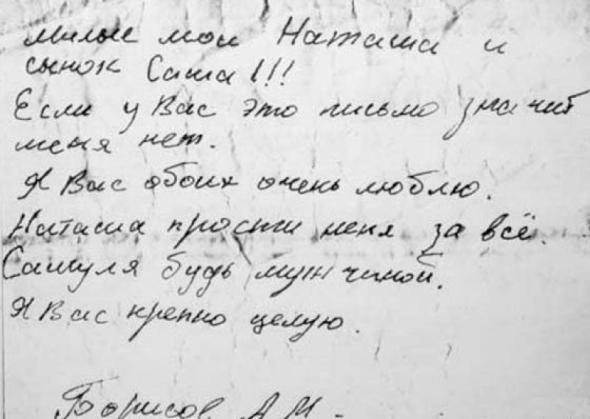

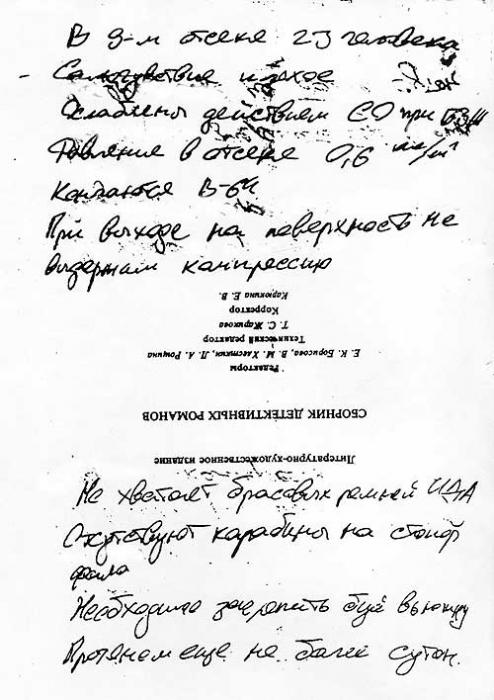

21 августа утром норвежские водолазы вскрывают первый верхний спасательный люк 9-го отсека. А в пять часов вечера начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально сообщает о факте гибели всех 118 членов экипажа АПЛ К-141 «Курск». Правда, потом выясняется, что 23 человека, находившиеся в 9-м отсеке подводной лодки, были живы некоторое время после катастрофы и ждали спасения. Они и оставили несколько записок.

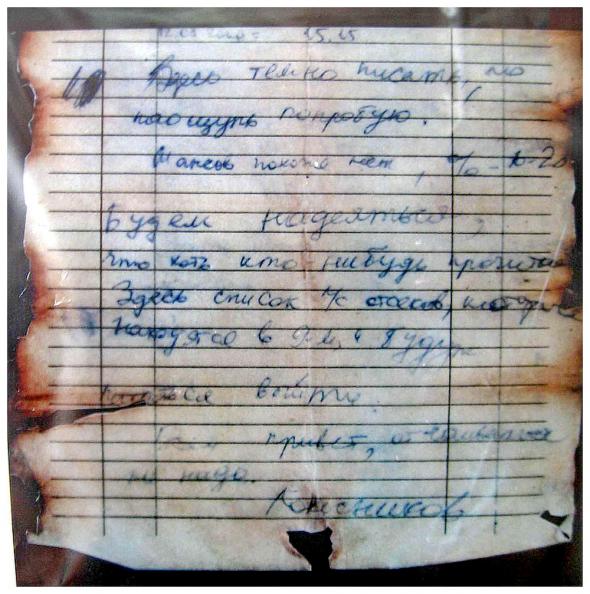

Письмо командира 7-го отсека атомной подводной лодки «Курск» капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова: «…отчаиваться не надо! Здесь темно писать, но наощупь попробую. Шансов похоже нет, % 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь списки (…) отсеков. которые находятся в 9-ом будут пытаться выйти.

Всем привет, отчаиваться не надо».

До сих пор не понятно, что же стало причиной катастрофы. Официальный отчёт, подготовленный в 2002 году генпрокурором Устиновым, гласит, что причиной катастрофы стал самоподрыв торпеды 65-76А («Кит») из-за утечки компонентов топлива торпеды. Однако, в обществе самой популярной гипотезой аварии является то, самоподрыв произошел из-за непредумышленного столкновения «Курска» с американской подлодкой «Толедо», и власти решгили скрыть правду, чтобы не допустить резкого ухудшения отношений, а, возможно, и военного конфликта с США. Так этот или нет, мы, наверное, никогда не узнаем.

И еще один штришок: операция по подъему тел началась 25 октября 2000 года, а завершена была к 20 марта 2002 года. Всего было извлечено и опознано 115 из 118 погибших подводников.

Вечная им память.

Стенд музея АП «Курск» в поселке Видяево.

Часы командира АПЛ «Курск» капитана 1-го ранга Геннадия Лячина.

Редкий кадр: капитан Лячин на капитанском мостике АПЛ «Курск».

Табличка АПЛ, поднятая с морского дна.

«Курск» подняли с морского дня.

Вскоре «Курск» распилили на металлолом.

14 лет назад в Баренцевом море погибла подводная лодка «Курск».

10 августа 2000 года, согласно плану учений Северного флота, «Курск» вышел на учебные стрельбы — на борту лодки было 24 крылатые ракеты П-700 Гранит и 24 торпеды. Все шло по плану: утром 12 августа крейсер условно атаковал крылатой ракетой «Гранит» эскадру во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и флагманом флота атомным крейсером «Пётр Великий», а далее «Курск» должен был начать учебную атаку авианесущей группы кораблей. Но ровно в 11:28 на глубине раздался взрыв. Только через несколько часов военные заподозрили неладное, когда вечером того же дня «Курск» не вышел на связь. В 23:30 АПЛ «Курск» в соответствии с требованиями нормативных документов была объявлена «аварийной».

Утром следующего дня, 13 августа, на поиски пропавшей подлодки отправилась группа кораблей во главе с Вячеславом Поповым. Вскоре, в 4 утра, АПЛ «Курск» был обнаружен гидроакустической аппаратурой крейсера «Пётр Великий», лежащим на грунте на глубине 108 метров.

В 7 утра об этом докладывают президенту страны Владимиру Путину.

Спустя четыре часа ВМФ делает первое публичное заявление о том, что подлодка легла на дно, но с «Курском» якобы поддерживается радиосвязь. С этого момента начинается сплошной поток лжи и дезинформации. Например, командующие флотом заявляют, что связь с подлодкой «осуществляется только через перестукивание, что опасности для жизни экипажа нет, что через спасательный аппарат «Колокол» осуществляется подача топлива, кислорода и продув систем АПЛ». 15 августа начинается спасательная операция: 20 кораблей и спасательных судов, атомный крейсер и подводная лодка. Но в Баренцевом море бушует шторм, и только на следующий день со спасательного судна «Рудницкий» спускают глубоководный спасательный аппарат «Приз».

17 августа приходит судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами на борту и транспортное судно Normand Pioneer с британскими специалистами и оборудованием.

В этот же день президент В. В. Путин прервал свой отпуск, который он проводил в Сочи, что бы лично прибыть в Видяево на встречу с родственниками моряков.

19 августа прибывает еще одно норвежское судно Normand Pioneer с британской спасательной мини-лодкой LR5. Только через неделю после трагедии начинается международная фаза операции по спасению экипажа.

21 августа утром норвежские водолазы вскрывают первый верхний спасательный люк 9-го отсека. А в пять часов вечера начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально сообщает о факте гибели всех 118 членов экипажа АПЛ К-141 «Курск». Правда, потом выясняется, что 23 человека, находившиеся в 9-м отсеке подводной лодки, были живы некоторое время после катастрофы и ждали спасения. Они и оставили несколько записок.

Письмо командира 7-го отсека атомной подводной лодки «Курск» капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова: «…отчаиваться не надо! Здесь темно писать, но наощупь попробую. Шансов похоже нет, % 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь списки (…) отсеков. которые находятся в 9-ом будут пытаться выйти.

Всем привет, отчаиваться не надо».

До сих пор не понятно, что же стало причиной катастрофы. Официальный отчёт, подготовленный в 2002 году генпрокурором Устиновым, гласит, что причиной катастрофы стал самоподрыв торпеды 65-76А («Кит») из-за утечки компонентов топлива торпеды. Однако, в обществе самой популярной гипотезой аварии является то, самоподрыв произошел из-за непредумышленного столкновения «Курска» с американской подлодкой «Толедо», и власти решгили скрыть правду, чтобы не допустить резкого ухудшения отношений, а, возможно, и военного конфликта с США. Так этот или нет, мы, наверное, никогда не узнаем.

И еще один штришок: операция по подъему тел началась 25 октября 2000 года, а завершена была к 20 марта 2002 года. Всего было извлечено и опознано 115 из 118 погибших подводников.

Вечная им память.

Стенд музея АП «Курск» в поселке Видяево.

Часы командира АПЛ «Курск» капитана 1-го ранга Геннадия Лячина.

Редкий кадр: капитан Лячин на капитанском мостике АПЛ «Курск».

Табличка АПЛ, поднятая с морского дна.

«Курск» подняли с морского дня.

Вскоре «Курск» распилили на металлолом.

Канал NBC на днях официально объявил о возвращении сериала «Друзья».

New announcement — #FriendsReunion! #NBCUTCA

— NBC (@nbc) 13 января 2016

Весь мир увидит, как минимум, ещё одну серию любимого сериала – спустя 12 лет все актёры, исполняющие главные роли, вновь воссоединятся, чтобы порадовать нас порцией юмора. Правда, не исключено, что один диверсант всё-таки найдётся – Мэттью Перри, игравший в роли Чендлера, занят репетицией театральной постановки в Лондоне, и его участие в съёмках нового эпизода под сомнением.

Новая серия выйдет на экраны в феврале – ждём-не дождёмся!

1. С 6 до 7 утра — «окно», когда лучше всего работает долговременная память, вся полученная информация в этот промежуток усваивается легко.

2. С 8 до 9 включается логическое мышление, это наиболее подходящее время для любой деятельности, связанной — одновременно — с запоминанием и аналитикой.

3. С 9 до 10 утра — оптимальные часы для работы с информацией и статистикой.

4. С 11 до 12 дня эффективность интеллектуальных функций снижается, стало быть, можно переключить внимание на что-нибудь отвлеченное. Например, послушать музыку.

5. С 11 до 14.00 — самое подходящее время для обеда. На эти часы приходится пик, как говорят на Востоке, «огня пищеварения», когда принятая еда переваривается и усваивается наилучшим образом.

6. С 12.00 до 18.00 — идеальное время для активного труда. Труд в более поздние часы вынуждает мозг работать на износ. Первые признаки такого перенапряжения — сложности с засыпанием.

7. С 21.00 до 23.00 происходит наиболее полный отдых ума и нервной системы.

8. С 23.00 до 1 часа ночи, во сне, идет активное восстановление тонкой энергии. В китайской медицине ее именуют «ци», индийские йоги называют ее «праной», современная наука величает нервной и мышечной силой.

9. С 1 до 3 часов, во сне, человек восстанавливает эмоциональную энергию.

Активированный уголь широко используется в медицинской практике в качестве универсального противоядия. Он является сорбентом, то есть веществом, которое способно связывать различные вредные химические соединения и удалять их из организма естественным путем.

Лечение активированным углем хорошо действует при таких заболеваниях, как аллергия, метеоризм, пищевое отравление. Помогает избавиться от изжоги во время беременности.

Наиболее эффективно использовать порошкообразную форму древесного угля. Ложку порошка нужно поместить на дно стакана и, наливая воду, быстро помешивать, а затем выпить раствор.

В настоящее время активированный уголь как препарат широко используется в медицинской практике в качестве универсального противоядия. Он представляет из себя порошок чёрного цвета без вкуса и запаха и, по сути, является сорбентом, то есть препаратом, который способен связывать вредные для организма вещества.

1 ч. л. на стакан чистой воды (1- 3 раза в сутки) — для профилактики аллергии. При лечении: 1 — 2таблетки на 10 килограмм веса. Для детей не более 10 таблеток в сутки.

Даже большие дозы препарата переносятся хорошо при непродолжительном применении. Опасно не большое количество, а длительное использование древесного угля: это может стать причиной удаления из организма необходимых для обменных процессов веществ.

Медицинские исследования подтверждают высокую эффективность лечения активированным углем. Это недорогой, безвредный и простой в использовании способ поможет избавиться от многих проблем.

Ландшафт теории струн (антропный ландшафт, проблема ландшафта) — существование в теории струн огромного числа (10^100—10^500 ) ложных вакуумов. Такое количество ложных вакуумов объясняется свободой выбора пространств Калаби — Яу, отвечающих за компактификацию дополнительных измерений в теории струн.

Идея ландшафта теории струн была предложена Леонардом Сасскиндом для описания конкретной реализации антропного принципа, состоящего в том, что фундаментальные физические константы имеют определённые значения не по каким-то физическим причинам, а потому, что эти значения необходимы для существования жизни на Земле, в том числе разумных наблюдателей, измеряющих эти значения.

По мнению критиков теории струн, например, Ли Смолина и Дэвида Гросса, проблема ландшафта выводит теорию струн из рамок научности, так как она становится нефальсифицируемой: каждому ложному вакууму соответствует своя низкоэнергетическая — наблюдаемая — физика, а выбор среди них варианта, совпадающего с известной Стандартной моделью и с наблюдаемым значением космологической постоянной, оказывается, вероятно, NP-полной задачей, то есть не может быть проведён более эффективно, чем полным перебором всех имеющихся возможностей, что сейчас представляется невозможным.

Ученые еще на один шаг приблизились к победе над раком, и теперь выявлять и лечить онкологические заболевания станет легче. Метод, разработанный специалистами Массачусетского технологического института, построен вокруг метилирования – модификации молекул ДНК.

Генетические мутации долгое время считались предвестником онкологических заболеваний. Однако, как выяснилось, они могут быть следствием и генных химических модификаций. Такие изменения называют эпигенетическими модификациями – они призваны регулировать функции генов. По мнению ученых, эффективность или неэффективность лечения того или иного заболевания можно будет определить по эпигенетическим изменениям. Однако сначала нужно такие изменения найти. Ученые Массачусетского технологического института придумали способ, как можно эффективно обнаружить эпигенетические модификации.

Метилирование может воздействовать на работу гена, не оказывая серьезного влияния на его ДНК. Влиянию подвергается цитозин (азотистое основание) и в некоторых случаях, при заболевании раком, это выключает ген MGMT. Происходит блокирование копирования гена в рибонуклеиновой кислоте (РНК).

Методики, предполагавшие метилирование, применялись и раньше, вот только они не позволяли определить индивидуальные способы лечения. Теперь же это стало возможно. Новый метод построен вокруг белка, названного метил-связывающим доменом. Он без труда узнает измененную ДНК, после чего может с ней связаться. Для этой цели (контакта) предполагают использовать флуоресцентный краситель или фоточувствительную молекулу.

Но это только часть системы. Для выявления цепочек ДНК, подвергшихся метилированию, ученые хотят использовать специальный биочип, покрытый множеством образцов ДНК. Соответствия и несоответствия образца с образцами на биочипе выявить будет относительно просто.

По мнению профессора Андреа Армани (Университет Южной Калифорнии), методика позволит быстро обнаружить наличие эпигенетических модификаций. Таким образом, инновационный анализ сделал диагностику рака более простой задачей.

* Когда свет, отраженный от предмета, попадает на переднюю, поверхность глаза, то первым делом он попадает на роговицу — прозрачный щит, покрывающий глаз спереди. Роговица фокусирует поступающие в глаз лучи. После этого цвет минует радужную оболочку сквозь отверстие в ее центре — зрачок.

* Зрачок — черное пятно в середине радужной оболочки — в темноте становится шире, чтобы пропустить в глаз больше света, а при ярком освещении превращается в точку. Вы можете понаблюдать за поведением своего зрачка, стоя в ванной перед зеркалом в темноте, а затем включив свет. Вы увидите, как при свете стремительно сужаются ваши зрачки. Мышцы радужной оболочки могут растянуть или сузить зрачок.

* Прошедший через зрачок свет далее проходит сквозь хрусталик — линзу, расположенную позади радужной оболочки. Эластичная линза хрусталика заканчивает фокусировку световых лучей, начатую роговицей.

* Хрусталик под действием специальных мышц может менять свою форму, чтобы фокусировать лучи, исходящие от предметов, которые находятся от глаза на разных расстояниях.

* Луч света далее проникает через темную камеру внутренней полости глаза, как луч проектора проходит через темный зал, прежде чем осветить экран на противоположной стене. Подобный экран в глазу называется сетчаткой и состоит из 135 миллионов светочувствительных клеток.

* Более 95% этих клеток — палочки, они позволяют нам видеть в сумеречном свете. Остальные клетки называются колбочками, они функционируют при ярком свете и обеспечивают цветовое зрение.

* После контакта с фотонами света нервные клетки сетчатки посылают им пульсы в головной мозг по зрительному нерву.

* Зрительный нерв — это своеобразный запасной выход глаза. Поступившие импульсы интерпретируются головным мозгом, и из двух изображений формируется одна картина наблюдаемого предмета.